広報わしみや No.309~314

平成8年4月~平成8年9月

日当りのよいあぜ道、休耕田、荒れ地、畑などにはえる二年草。

日当りのよいあぜ道、休耕田、荒れ地、畑などにはえる二年草。アザミという名がついていますが、植物の分類上はアザミ属(ぞく)(ノアザミ、ノハラアザミ、タカアザミ、フジアザミなど)ではありません。和名はキツネが化(ば)けたアザミの意味をあらわしています。

キツネアザミは、もともと日本にあった植物ではなく、古代に農耕とともに朝鮮半島または中国から入ってきた植物です。

秋に芽生えて、タンポポやナズナのように葉を地表に放射状に広げてロゼット葉で冬を過ごします。春になると、その中心から茎がのび出して、高さ六十~九十センチになります。地下にはやや肥大(ひだい)した直根(ちょっこん)(ゴボウのような感じのもの)があります。根出葉(こんしゅつよう)(根ざわから出ている葉)は、たばのようになってはえていますが、茎の葉は互生(ごせい)します。根出葉は深く切れこんで羽状になり頂片(ちょうへん)は三角状になっています。葉の表は緑色で裏には白い綿毛が密生しているので白く、やわらかくてとげがありません。

若い葉はヨモギと同じように草餅に用いることができます。葉の裏の毛がつなぎの役目をします。

茎は直立し、中空(ちゅうくう)で、たての稜(りょう)が著(いちじる)しく、少し毛があります。上部は枝分かれして、その先に紅紫色(こうししょく)の頭状花(とうじょうか)がつきます。花期は四~六月。果実は白い冠毛(かんもう)がありタンポポのように飛びます。

(写真は、温水プール周辺にて撮影) 写真右下 生育中期のもの 左上 開花期のもの 写真と文 長須 房次郎

げんげ田のうつくしき旅つづけけり 久保田万太郎

げんげ田のうつくしき旅つづけけり 久保田万太郎ピンク色の花が一面に咲きひろがった景色は、田園の春を表す代表的なもので、しばしば俳句にも詠(よ)まれています。

原産地は中国。根についている根粒(こんりゅう)バクテリアのはたらきで、空気中の窒素(ちっそ)を肥料として土の中に蓄(たくわ)える働きがあるため、生きた肥料として水田に栽培し、花の盛りに土中に鋤(す)きこみました。最近は化学肥料を使うので栽培されなくなりましたが、現在は野性化して水田のあぜ道や休耕田(きゅうこうでん)等に見られます。

花期は四~六月。葉のわきから出た十~十五センチの花柄の先に、傘(かさ)状に八~十個の蝶形の小花をつけます。この小花の集まった形がハスの花に似ているので、レンゲソウ(蓮華草) の名がありますが

、レンゲとも呼びます。果実は熟すると黒くなります。

、レンゲとも呼びます。果実は熟すると黒くなります。全草を乾燥させて利尿、解熱などの民間薬に用いられます。

食べられる野草で、春に若芽を摘みとります。ゆがいて水にさらし、おひたしやあえもの、いためものとします。マヨネーズにもよく合います。又、天ぶらや汁の実にもなります。花は天ぶらにしたり、かるくゆがいて、酢のもの、あえものなどにします。ビタミンBが多い野草。ためしてみませんか。

(写真は、温水プール付近で撮影) 写真右下 真上から見たゲンゲの花 左上 ゲンゲの群落

写真と文 長須 房次郎

日当りのよい道ばたや芝生の中などに普通に見られる帰化植物で、原産地は北アメリ

日当りのよい道ばたや芝生の中などに普通に見られる帰化植物で、原産地は北アメリカです。

茎は高さ二十センチ前後。平たくて左右にごく狭い翼(よく)(ひれ)があり、幅は一~二ミリです。

葉は直立し幅二~三ミリでほつそりしています。葉のへりには、小さな鋸歯(きょし)(ぎざぎざの切れ込み)があります。葉の多くは根出葉(こんしゅつよう)で、一部は茎につき基部(きぶ)はさや状に茎を抱きます。

花は葉状の苞(ほう)葉の間から細い柄によってのび出し、つぎつぎに咲きます。花の直径は一・五センチ前後。花の色は薄い紫あるいは白で、花びらの基部は黄色く、そのすぐ上は紫褐(しかつ)色をしており全体に紫褐色のすじが入っています。花期は五~六月ですが、花は一日でしぼんでしまいます。ニワゼキショウのなかまは、南・北アメリカに約八十種分布していま

す。牧野富太郎博士によると、ニワゼキショウは明治二十年(一八八七)ころに園芸種として日本に入り、はじめ小石川植物園にあったものが、のちに各地に広がって野生状態になつたといわれます。

す。牧野富太郎博士によると、ニワゼキショウは明治二十年(一八八七)ころに園芸種として日本に入り、はじめ小石川植物園にあったものが、のちに各地に広がって野生状態になつたといわれます。ニワゼキショウのなかまは美しい花を咲かせるものがあり園芸植物として栽培されています。そのうちよく知られているチリ原産のシシリンキウム・ストリアトウムは、高さ約六十センチの茎に淡いレモンイエローの花をつけます。個々の花は一日でしぼみますが、約六週間咲き続けます。

(写真は、温水プール周辺にて撮影) 写真と文 長須 房次郎

花見ればねぢり花とは聞かずとも 中田はな

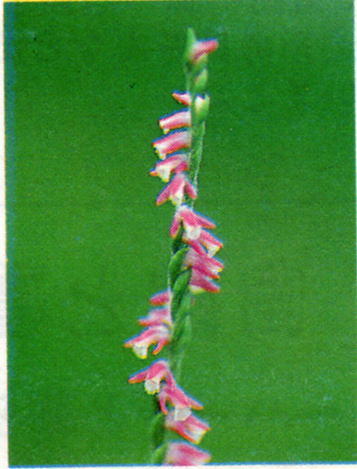

ネジバナは山地のランとちがって、日当りのよい土手や芝生にふつうに見られる多年草。人里の植物で、人手がある程度入った湿った明るい場所、特に芝生を好むので平地や丘の上にふつうに見られます。

根は数本しかなく、白色で太く、葉は少数で根もとにあります。その中心から短い毛のはえた長さ、十~四十センチの茎を伸ばします。花は下から上へらせん状に咲き上っていきます。穂のような花序(かじょ)は右巻きと左巻きとがあり、花序がねじれて巻くのでネジバナと名づけられました。別名モジズリは、かつての福島県信夫(しのぶ)郡の

シノブの葉を絹織物の型染(かたぞめ)にした信夫捩摺が有名なので、花序のねじれるのをもじれると考えて、語呂合(ごろあ)わせ的に名づけたともいわれます。なお、俳句の季題(きだい)では文字摺草(もじずりそう)が使われています。

シノブの葉を絹織物の型染(かたぞめ)にした信夫捩摺が有名なので、花序のねじれるのをもじれると考えて、語呂合(ごろあ)わせ的に名づけたともいわれます。なお、俳句の季題(きだい)では文字摺草(もじずりそう)が使われています。花期は六~八月。春と秋、開花期が異なる二つの生態型(せいたいけい)に分かれていることが最近はっきり示されました。私は町内で春咲きのものを見ていませんので観察された方がおりましたら教えてください。

花の色が白色のものをシロモジズリ、淡緑色のもの(まれにある)をアオモジズリといっています。

※写真は、鷲宮グラウンド周辺で撮影 写真と文 長須 房次郎

メマツヨイグサは、道ばた、荒れ地、河原など普通に見られる待宵草(まつよいぐさ)の一種です。オオマツヨイグサに似ていますが、次の点で区別できます。①茎や果実の毛は、もとがあまりふくれず赤くない。②根生葉(こんせいよう)(根から出たように見える葉)は先がとがり、葉面はでこぼこしないでへりの歯(は)の数が多い。③花は小さく、直径一・五~三センチ、がくは淡緑色。花期は七~十月。多型(たけい)の植物で、アレチマツヨイグサとよばれているものはメマツヨイグサの一型(いっけい)ではないかといわれます。

メマツヨイグサは、道ばた、荒れ地、河原など普通に見られる待宵草(まつよいぐさ)の一種です。オオマツヨイグサに似ていますが、次の点で区別できます。①茎や果実の毛は、もとがあまりふくれず赤くない。②根生葉(こんせいよう)(根から出たように見える葉)は先がとがり、葉面はでこぼこしないでへりの歯(は)の数が多い。③花は小さく、直径一・五~三センチ、がくは淡緑色。花期は七~十月。多型(たけい)の植物で、アレチマツヨイグサとよばれているものはメマツヨイグサの一型(いっけい)ではないかといわれます。夏の夜の景物(けいぶつ)として親しまれている待宵草(まつよいぐさ)の仲間は、一般に月見草(つきみそう)とよばれており、おもに、江戸時代の末期から明治時代にかけて、外国からやってきて住みついた帰化植物です。

本来のツキミソウは白花で、メキシコ原産の二年草。高さ約六十センチで夏の夕刻開き翌朝しぼんで紅色になります。鑑賞用として入ってきましたが、性質が弱いため今ではほとんど栽培されていません。

似た種類のマツヨイグサ(待宵草)は、南アメリカ原産の多年草で江戸時代の末に渡米し、各地に野生化している。花期は五~七月。また、コマツヨイグサは北アメリカ原産の二年草で花期は六~八月。

近年よく庭に植えられているヒルザキツキミソウの花の色は白またはピンク色。北アメリカ原産の多年草で花期は六~八月、最近かなり野生化しています。

※写真は、八甫地内で撮影 写真と文 長須 房次郎

滴(ひたた)りのあつまるひびき 釣船草 瀧 春一(たき しゅんいち)

滴(ひたた)りのあつまるひびき 釣船草 瀧 春一(たき しゅんいち)山すその渓流(けいりゅう)のほとりや平地の湿地などに群生する一年草の植物。

茎は直立し、枝分かれして高さ八十センチぐらいになり節が太くやわらかい多肉質(たにくしつ)で、紅紫色をおび、地下部が細く少数の根をはっています。

葉は互生(ごせい)し長さ一~五センチの柄(え)があり、質がうすくて両面とも無毛。葉のヘリにはこまかい鋸歯(きょし)(ぎざぎざの切れ込み)があり、先端はとがります。

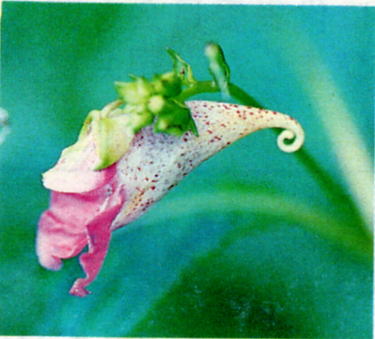

花期は八~十月。葉のわきから出た花柄(かへい)に数個の花をつけます。花は紅紫色で、花の直径は三センチ長さは三~四センチぐらい。花柄には紅紫色の肉質の毛があります。花は、がく片三個、花弁三個。がく片のうち下のものは特に大きく、袋になってそのしっぽは距(きょ)となっています。距には紫色の斑点(はんてん)があり、先が細くなって内側にくるりと巻いており中には蜜があります。上のがく片は厚くて緑色部が残っています。

ホウセンカと同じ仲間で、熟した果実は軽くふれただけで、音を立てて果皮が勢いよく巻きかえり、種子をはじきとばします。

花が細い柄(え)の先にぶら下がるので、釣舟草(つりふねそう)といわれます。(花の形を帆かけ舟と見たてた)似た種類のキツリフネ、ハガクレツリフネや、栽培されるホウセンカなど、これらの仲間は全草に毒性があり、誤食すると腹痛おう吐、下痢を起こすので、やわらかそうだが食用できません。

※写真は、鷲宮神社にて撮影 写真と文 長須 房次郎