広報わしみや No.303~308

平成7年10月~平成8年3月

淋(さび)しさの蚊帳吊草(かやつりぐさ)を割きにけり 富安風生(とみやすふうせい)

淋(さび)しさの蚊帳吊草(かやつりぐさ)を割きにけり 富安風生(とみやすふうせい)カヤツリグサの茎を両端から引き裂(さ)くと、真ん中から四本に分かれて蚊帳(かや)を吊ったような形になるので、子どもたちがよくこの草で遊んだものです。農家育ちの私もよく遊びました。最近の子は蚊帳をよく知らないので、蚊帳つり遊びは昔話になってしまったのではないでしょうか。

畑地やあき地、草地、道ばたなどに普通に生える植物ですが水田などにも見られます。茎は地ぎわから枝分かれして直立し、葉ととも香気(こうき)があります。カヤツリグサ科の茎は三角形をしているので、イネ科と区別できます。葉は根生し、細長い線形でやわらかく先はしだいにとがります。

花期は八~十月。茎の先に三~五片の包葉(ほうよう)を出しその中央から四~九本の花茎を出し、それぞれ小穂をつけます。小穂

(しょうすい)は長さ十~十五ミリで二十個くらいの花を二列につけます。

(しょうすい)は長さ十~十五ミリで二十個くらいの花を二列につけます。似た種類のコゴメガヤツリは全体の形がカヤツリグサにそっくりですが、小穂の形が異なるので区別がつきます。コゴメガヤツリはカヤツリグサにまじって生えております。最近はどちらかというとコゴメガヤツリの方が多いようです。花期は八~十月。

※包葉は花に近いところにある葉の変形したもの。

※エジプトで作られたパピルス紙の原料のパピルス (カミガヤツリ) はカヤツリグサの一種です。

写真左上 カヤツリグサ 右下 コゴメガヤツリ 撮影地 八甫地内

写真と文 長須 房次郎

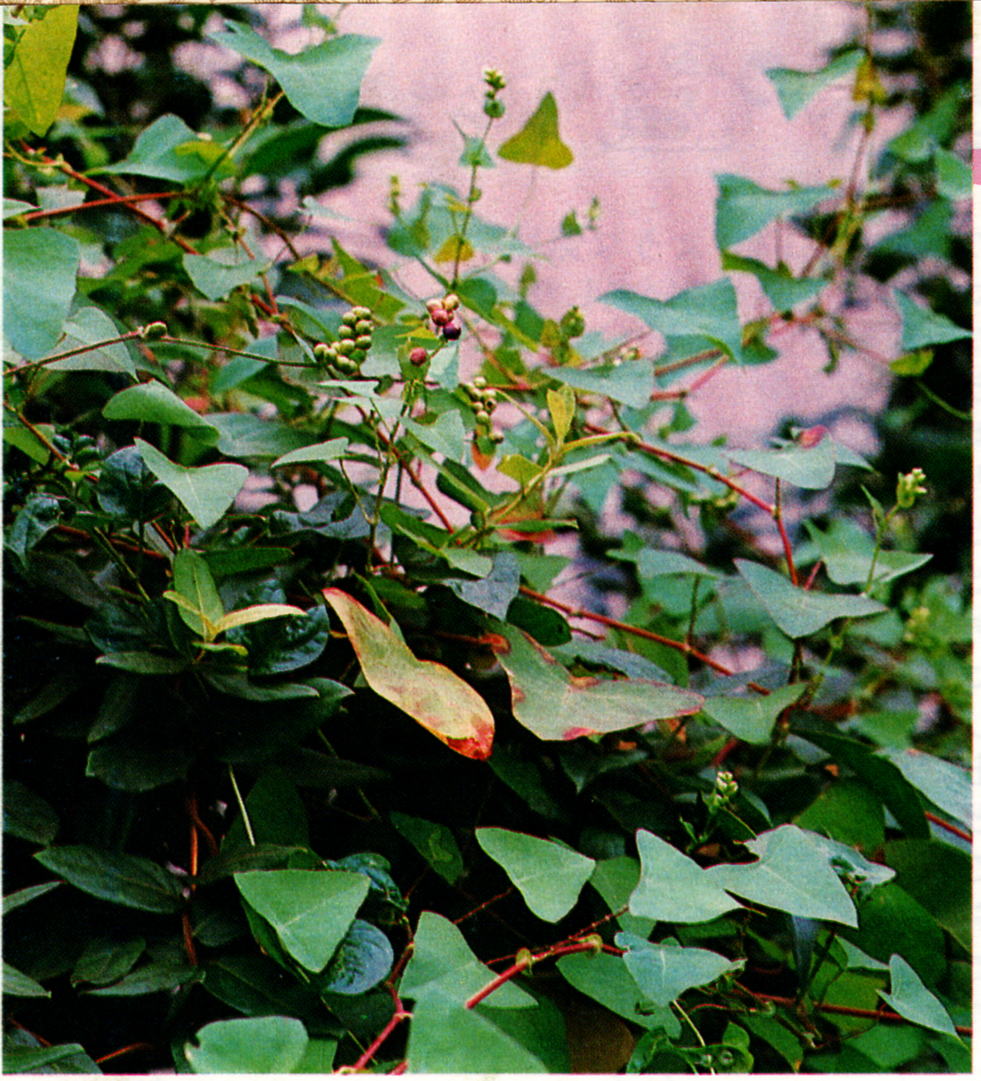

荒れ地、あき地、川原、畑地、道ばたなどに生育する一年草で三月から十一月まで見られます。

荒れ地、あき地、川原、畑地、道ばたなどに生育する一年草で三月から十一月まで見られます。茎は長さ一~二メートルになり、鋭い下向きのとげがたくさんつき、多くの枝を出します。

葉は三角形で白緑色無毛、長い葉柄(ようへい)には下向きのとげがあり、基部には円形で大きなたく葉があって茎が中央をつらぬくような形になっています。これはイシミカワの特徴です。葉の裏側の脈の上にとげがまばらに生え、へりには小さなとげがあります。

花期は八~十月、淡緑白色の小さな花が短い穂状(すいじょう)に集まって咲きます。

球形の果実のようにみえるのは、花被(かひ)(がくと花冠)の変化したものです。はじめはうす緑色のほとんど閉じた状態の花で、お

しべ八個、球形の子房で頂に花柱が三個ありますが花弁はありません。

しべ八個、球形の子房で頂に花柱が三個ありますが花弁はありません。花被は水分を含(ふく)んで厚くなり、美しい藍色(あいいろ)の果実のようになりますが、本当の果実はその中にある黒い球で堅(かた)くて光沢があります。この特徴のある姿から「石実皮」(いしみかわ)と名付けられたともいわれます。

全草にタンニンを含み、虫さされや切り傷に葉をもんで汁をつけ救急薬に、又秋に全草を採取、日干しにしたものを煎じ、利尿、下痢止め、熱さまし、腫れ物の解毒にも利用できます。

似た種類のママコノシリヌグイはうす紅色の花をつけるので見分けられます。

(写真は、東大輪地内で撮影) 写真と文 長須 房次郎

荒れ地や道ばた土手など町内いたるところで見られる蔓(つる)性の植物。カナムグラの名の由来は、カナは鉄の意味で茎が強いからで、ムグラ(葎) は野原や荒れた庭などに茂る雑草を意味しているのでつけられました。万葉集にうたわれている「思う人 来むと知りせば八重むぐら 覆(おお)へる庭に玉敷かましを」 の八重むぐらはカナムグラのことで、万葉の昔からカナムグラは雑草としてきらわれていたようです。

荒れ地や道ばた土手など町内いたるところで見られる蔓(つる)性の植物。カナムグラの名の由来は、カナは鉄の意味で茎が強いからで、ムグラ(葎) は野原や荒れた庭などに茂る雑草を意味しているのでつけられました。万葉集にうたわれている「思う人 来むと知りせば八重むぐら 覆(おお)へる庭に玉敷かましを」 の八重むぐらはカナムグラのことで、万葉の昔からカナムグラは雑草としてきらわれていたようです。茎は下の方で枝分かれして、蔓(つる)になって長くのび数メートルにもなります。茎や葉柄(ようへい)には、下向きのとげがたくさんつき、他物にからみつきます。

葉はてのひらのように五~七個に深く分かれ、縁(ふち)にはのこぎりの菌のような切れ込みがあります。葉の表面にはあらい毛があってざらつき、裏面には小さな黄色い腺(せん)があります。(ルーペでのぞくとよくわかります)

花期は八~十月。雌(めす)株と雄株(おす)の区別があり、別々に花をつけます。雄(お)花は淡黄緑(たんおうりょく)色で、集まって円すい状にまばらにつき、雌(め)花はまり状の穂をつくりたれさがります。

ビールに苦味をあたえるのに用いるため栽培されているホップはカナムグラのなかまです。

葉と茎を天日で乾燥したものを葎草(りつそう)といい、煎(せん)じて強精薬(きょうせいやく)、苦味健胃剤(くみけんいざい)として利用されます。又、葉と茎の黒焼きを食酢(しょくす)でねったものは、はれものの解毒(げどく)にぬるなど薬草として利用されます。

写真は、上内地内にて撮影 左上 雄株 右下 雌株 写真と文 長須 房次郎

日本名は「雀の帷子(かたびら)」で、小さな小穂(しょうすい)をつける花穂(かすい)の様子からきているといわれます。

日本名は「雀の帷子(かたびら)」で、小さな小穂(しょうすい)をつける花穂(かすい)の様子からきているといわれます。庭先、道ばた、畑地、あき地などいたるところに生育する二年草又は一年草で日本全土に分布しています。繁殖(はんしょく)力が盛んで、一面に群落を作ることがあります。根は浅いが株になるので取りにくく、春の畑地の代表的な雑草となっています。

花期は早春から晩秋まで、ほとんど見ないところ、見ない月はない植物です。冬でも町内では、日当りのよい場所で花が咲いているのが見られます。

葉は長さ二~八センチ、幅二~四ミリ。やわらかくて葉先は上面が軽くへこんでボートのへさきのような形になります。これは、このなかまによく見られる特徴で、花のない時にこのなかまの見当をつけるのに役立ちます。

草全体は平滑(へいかつ)で無毛(むもう)。私が子供の頃は冬期のウサギのえさとして貴重なものでした。

似た種類のミゾイチゴツナギは、林の中、みぞのふちなど、やや日かげにはえる二年草。全体に大きく、茎の高さは四十~五十センチ、花序(かじょ)の先は一方に傾き、またはたれています。花序の枝がざらつくので区別できます。花期は五~七月。

オオイチゴツナギは家の近くにはえますが、ミゾイチゴツナギとスズメノカタビラの雑種で、葉のへりがざらつくのが特徴です。

※写真は、上川崎地内にて撮影 写真と文 長須 房次郎

道ばたやあぜ道などにはえる小さな多年草で、秋から春にかけて多くみられます。

道ばたやあぜ道などにはえる小さな多年草で、秋から春にかけて多くみられます。植物ではイヌムギ、イヌナズナのように、利用価値のないものにイヌ○○○と名前をつけている例が多くありますが、イヌガラシもそれに当てはまります。葉は無毛(むもう)で濃(こ)い緑色、大小ふぞろいのきよ歯があり、下方の葉は羽状にさけるものもあります。葉のつけねは小さな耳になって茎をだきます。

茎も無毛で暗い赤みをおび、地ぎわから枝分かれして株になります。

花期は四~十月。日当たりのよいところでは秋遅くから冬の問でも花がみられます。

花は小さな黄色の十字形花で、四枚の黄色い花弁は

へら形で長さ約三ミリ。茎の上部に長さ三~五センチの総状に直立する花序をつけ下から上へ向かって順に咲きあがります。

へら形で長さ約三ミリ。茎の上部に長さ三~五センチの総状に直立する花序をつけ下から上へ向かって順に咲きあがります。果実は細い円柱形で弓形に曲(ま)がり、長さは約二センチで、なかに二列に種子が並びます。

似た種類にスカシタゴボウ(透田牛芳)があります。全体の形がよく似ているだけでなく、はえる場所も、時期もほとんど同じで間違いやすい種類です。スカシタゴボウの果実は六ミリ内外で形も違い、葉の切れこみが深いので区別できます。

どちらの種類も根出葉(こんしゅつよう)(根ざわから出ている葉)で冬を越します。

※きよ歯は葉の縁(ふち)がのこぎりの歯のように切れこんだ形をしたもの。

(写真は、八甫地内にて撮影) 写真と文 長須 房次郎

北アメリカ原産の帰化植物で、はじめ観賞用植物として大正中期(一九二〇年頃)に輸入されたものです。

北アメリカ原産の帰化植物で、はじめ観賞用植物として大正中期(一九二〇年頃)に輸入されたものです。太平洋戦争を境として東京の焼跡にはびこり今では普通に見られる雑草となつています。

ハルジオンは牧野富太郎博士の命名で、現在ではハルジョオン(春女苑)とも呼ばれています。

冬の間は地面に根出葉(こんしゅつよう)をひろげた状態で過ごし、花の時期まであり、白い毛が密生(みっせい)しています。

茎は直立し、高さ八十センチにもなり、白い毛が密生し中空(ちゅうくう)です。茎につく葉にも毛があり、葉の基部は耳の形で茎を抱きます。

花期は春から初夏で、茎の上部が枝分かれして、その先に頭状花をつけます。花の咲く前には、枝の先が曲って、つぼみが下向きにたれています。開化前には紅色に染まります。これは

ハルジオンの特徴です。

ハルジオンの特徴です。似た種類のヒメジョオン(姫女苑)も北アメリカの原産で一~二年草。明治維新の前に帰化し日本中に広がっています。茎の高さは一メートル以上にもなり、あらい毛がまばらに生えています。茎は中にずいがあり、根

出葉(こんしゅつよう)は花の時期になくなり、茎の葉の基部は茎を抱かないのでハルジオンと区別できます。

花期は七~十月で、花は白色です。

現在はハルジオンが、ヒメジョオンよりも広く分布しているようです。

(写真は、温水プール付近にて撮影) 写真と文 長須 房次郎