広報わしみや No.297~302

平成7年4月~平成7年9月

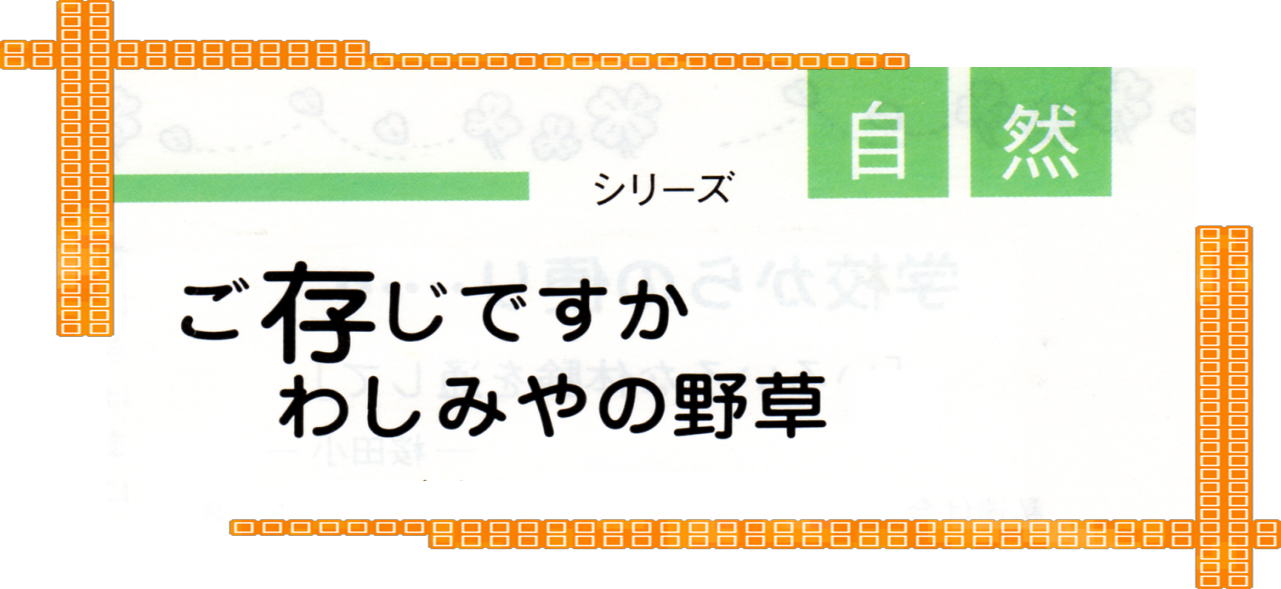

道ばた、荒れ地、やぶのほとりなどに普通に見られる多年草。

道ばた、荒れ地、やぶのほとりなどに普通に見られる多年草。茎は四角でつる性、花の咲くときは立っていますが、花が終わると長く伸びて、地上を這(は)い一メートル以上にもなります。節から根を出してふえていきます。茎が伸びて垣根を通り抜けて生長することから「垣通し」の名がつけられました。

カキドオシは昔から子供のカンの虫を治す薬として用いられ、カンを取る草「カントリ草」ともいわれます。また、葉が丸いので、銭(ぜに)に似ていて、茎に連続しているので「連銭草(れんせんそう)」の名

もあります。

もあります。花期は四~五月、葉や茎をもんでみると、特有の芳香があります。花の咲いている時、全草を刈り取って日蔭干しにして薬用とします。利尿、消炎薬として、糖尿病、腎臓病、子どもの疳(かん)の虫に用いられます。

血糖降下作用効果はタラの木の樹皮やフジバカマより、カキドオシの全草のほうがはるかにききめがあるといわれます。さらに長く使用しても副作用がなく、心配なく使用できます。

食べると薬になる野草としても用いられます。四~六月ごろ、茎、葉、花を、天ぶら、酢みそあえ、中華風サラダ等として食用とされます。

(写真は、東大輪の道ばたにて撮影) 写真と文 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

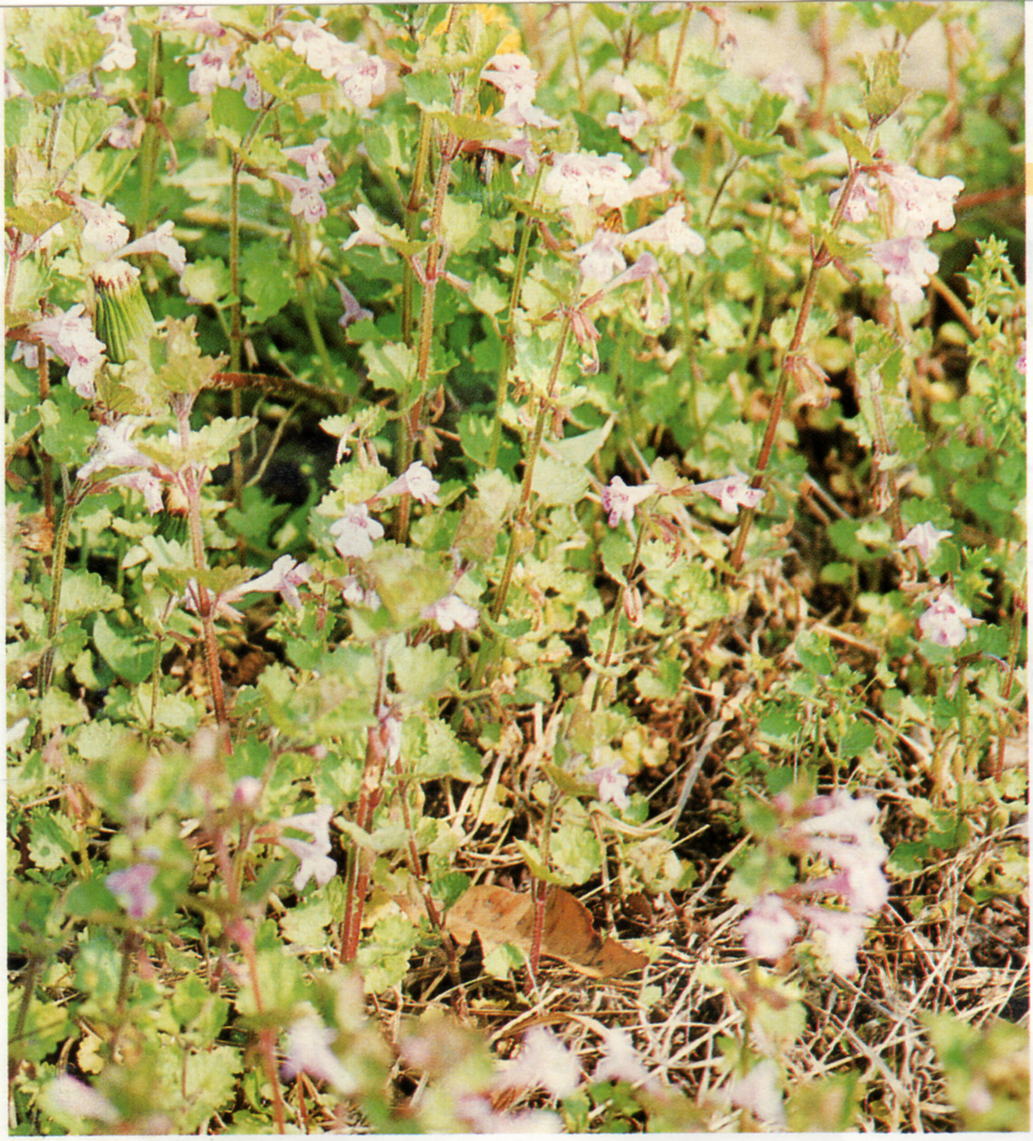

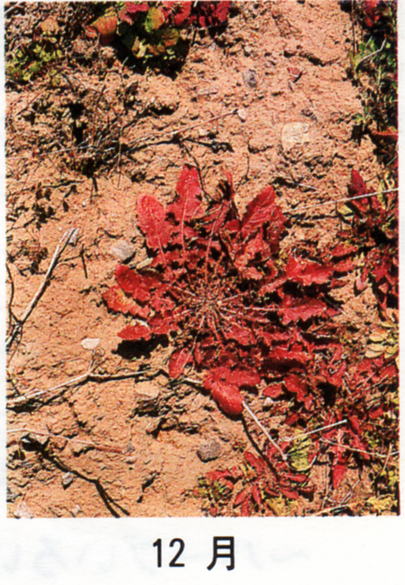

春から夏にかけて、道ばたや荒れ地、畑、庭などに見られる二年草。

春から夏にかけて、道ばたや荒れ地、畑、庭などに見られる二年草。冬の間は、地面をはうように放射状に葉を広げた形(ロゼット)をつくっています。タンポポ、タビラコ (コオニタビラコ)、オオバコなども同じようにロゼット葉で冬を越します。これは冬の寒さに耐えるための生態型です。

葉は根もとに多くつき、羽状に深く切れこみがありタンポポの葉に似ています。茎にも葉が少しつきますが、上にいくにつれて小さくなります。葉全体に軟らかい毛があります。

茎は一株から普通一本で、二~三枚の葉が

つきます。茎は褐紫色(かっししょく)をおび、中空で葉と同じように白く軟らかい毛があります。

つきます。茎は褐紫色(かっししょく)をおび、中空で葉と同じように白く軟らかい毛があります。花期は五~十月ですが、日だまりでは十一月頃まで花をつけているのが見られます。枝分かれした枝先に、小さい黄色の頭状花をつけます。タンポポと同じように舌状花だけで、果実は風で飛ばされます。

昔は救荒(きゅうこう)にも役立ちましたが、ゆでても苦味がとれないので、食用としては使われません。

オニタビラコは花の色や葉の形が田平子(たびらこ) (コオニタビラコ)に似ていて、それより大きいので鬼とつけられました。

(写真は、左上、大字鷲宮地内にて撮影、右下、外野地内にて撮影)

写真と文 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

田のあぜ、池や溝の縁、やや湿った道ばたや荒れ地などにはえる植物。

田のあぜ、池や溝の縁、やや湿った道ばたや荒れ地などにはえる植物。冬から春にかけては、根ぎわから長い柄をもつ葉だけをひろげた状態で過ごし、春になると太い茎を伸ばします。茎は中空(ちゅうくう)で上の方は枝分かれします。茎の葉は柄が短く、三枚の小葉に分かれ、それぞれ深く切れこみがあります。

花期は四~八月、花は黄色で花弁は五枚、めしべが多数あり、これが花が終ってから大きくなって、球状のような果実となります。その一つ一つは卵形で、先にかぎ状に曲がったくちばしがあります

。果実が金平糖(こんぺいとう)(金米糠) のような形をしているのでコンペイトウノキ、コンペイトウグサ、コンペイトウバナとも呼ばれます。

。果実が金平糖(こんぺいとう)(金米糠) のような形をしているのでコンペイトウノキ、コンペイトウグサ、コンペイトウバナとも呼ばれます。牧野富太郎博士は「野にありて、その葉が牡丹の葉に似ているので狐の牡丹という」と述べています。

似た種類のケキツネノボタンは、茎や葉柄に毛が密生し、葉の切れこみが深く、果実のくちばしはまっすぐです。花期はキツネノボタンより早い。両種とも有毒植物で、この草を食べると、口内が発熱し、はれあがり、胃腸にも炎症がおこるので、血便がでることもあります。

(写真は、八甫地内で撮影) 写真と文 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

低地の水辺や湿地、溝(みぞ)のふちなどに生育する多年草で、全草に一種の臭気があります。

低地の水辺や湿地、溝(みぞ)のふちなどに生育する多年草で、全草に一種の臭気があります。花が咲く頃、茎の上部の葉二~三枚の下半分が白くなります。白くなった葉の裏面は淡い白緑色をしており、七月下旬には再び緑化が始まります。

花期は六~七月。枝先に細長い花穂(かすい)を伸ばし、たくさんの小さい花をつけます。花穂は、はじめ垂れていますが開花にしたがって直立し、長さ十~十五センチになります。花は、おしべ六~七本、めしべ三~四本が集まっていますが、がく、花弁はありません。またドクダミのような白い苞(ほう)もありません。

(ドクダミについては、「わしみやの野草15」平成三年六月号を参照してください)

ハンゲショウの名は、半夏生(はんげしょう)(夏至から十一日目ことしは七月二日)のころ、白い葉をつけて目立つためにつけられたといわれます。また、葉の表面だけ白いから「半化粧(はんげしょう)」の意味であるともいわれ、カタシログサ(片白草)、オシロイカケ等の別名があります。

地中には長く太い地下茎がはっています。湿地に生育する植物ですが乾燥にも強いのはこのためかと思われます。白くなった葉を混じえて、水辺に群生している姿は、見るからに涼しそうで、夏の風物詩といえます。私は鷲宮町内ではじめてハンゲショウの自生地を見たときすごく感動しました。

久々に胸の高鳴り覚えたり 尋ねあぐねし片白草に 房次郎

(写真は、西大輪地内の側溝にて撮影) 写真と文 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

湿地、池や沼、溝のふち、水田などに生育する多年草で、オモダカ、アギナシと同じグループの植物です。

湿地、池や沼、溝のふち、水田などに生育する多年草で、オモダカ、アギナシと同じグループの植物です。葉の形がマクワウリの皮を縦(たて)に細くむいた状態に似ているので瓜皮(うりかわ)の名があります。

前年の秋に地下茎の先にできた塊茎(かいけい)から発芽し、幼苗(ようびょう)の二~三枚の葉は細長い線形で根ぎわから叢生(そうせい)します。はじめの頃はコナギやオモダカの幼苗と似ています。水中葉(すいちゅうよう)のまま生長するので葉は常に線形です。葉は普通沈水性ですが、写真のものは水がひいてしまった状態のものです。

花期は七~九月ですが十月になって咲くこともあります。葉の間から十センチ内外の花茎(かけい)が直立し、上部に三枚の

花弁をもつ白色の花がつきます。雄花(おばな)と雌花(めばな)の区別があり、一個の雌花は一番下の節につき、花が終わると球状の果実ができます。

花弁をもつ白色の花がつきます。雄花(おばな)と雌花(めばな)の区別があり、一個の雌花は一番下の節につき、花が終わると球状の果実ができます。やわらかな白い根が叢生し、また、根ぎわから細長い白色の地下茎(ちかけい)をのばし、その先端に新しい芽ができ株を作り、その株から次の株ができるというようにしてふえていきます。それらの株の地下茎の先に塊茎(かいけい)ができます。オモダ力も同じふえ方をしますが、アギナシは根ぎわに球状の芽をつくって越冬します。(※塊茎は地下茎の一つで塊(かい)状に肥大(ひだい)し、でんぷんなどを貯え、多くの芽をもっている。クワイ、ジャガイモなど。なおクワイはオモダカの変種)

写真は、中妻地内の休耕田で撮影 写真と文 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

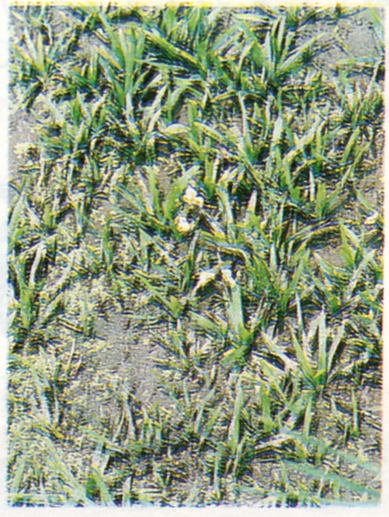

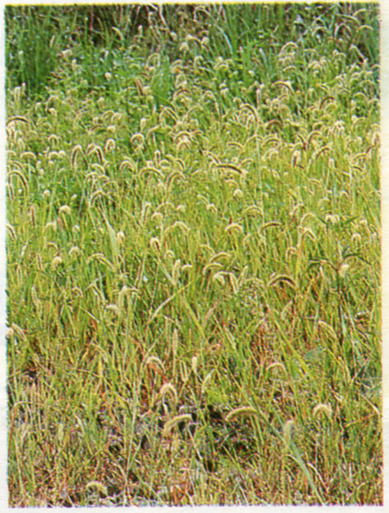

緑色の円柱状の穂を直立する最も普通な一年草。道ばた、畑、草原などに見られ、畑地、樹園地(じゅえんち)などに密生する夏の代表的な雑草として知られています。

緑色の円柱状の穂を直立する最も普通な一年草。道ばた、畑、草原などに見られ、畑地、樹園地(じゅえんち)などに密生する夏の代表的な雑草として知られています。和名のエノコログサは、穂が子犬の尾に似ていることからつけられました。英名では穂をキツネの尾に見たててホックステールグラスと呼ばれます。

茎は下方で枝分かれして、下の方は少し折れ曲がっていますが上部は直立します。葉は長さ十五センチ、幅一センチ前後で両面に毛がなく、へりがざらつきます。

花期は七~九月。茎の先に円柱状で緑色の穂をつけます。花穂は直立またはやや一方に傾きます。小穂のまわりに見える長い芒(のぎ)は小枝の変形したもので熟して小穂だけが落ちて芒が残ります。穂が紫色をおびたものをムラサキエノコロと呼んでいます。

似た種頬のアキノエノコログサも一年草で、高さ一米ぐらいになります。花期が多少遅く八~十一月。花穂は長日で先が垂れ、葉の表面にはやや長い毛がまばらに生えています。エノコログサより半日陰(はんひかげ)を好み、やぶや林地、道ばたに多く見られます。

エノコログサの穂で猫をじゃらして遊ぶので、ネコジャラシとも呼んでいます。

粟餅(あわもち)や粟(あわ)ぜんざいをつくるアワは、エノコログサを祖先とする栽培(さいばい)植物と考えられています。

写真 左上 エノコログサ 右下 アキノエノコログサの群落

写真と文 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎