広報わしみや No.291~296

平成6年10月~平成7年3月

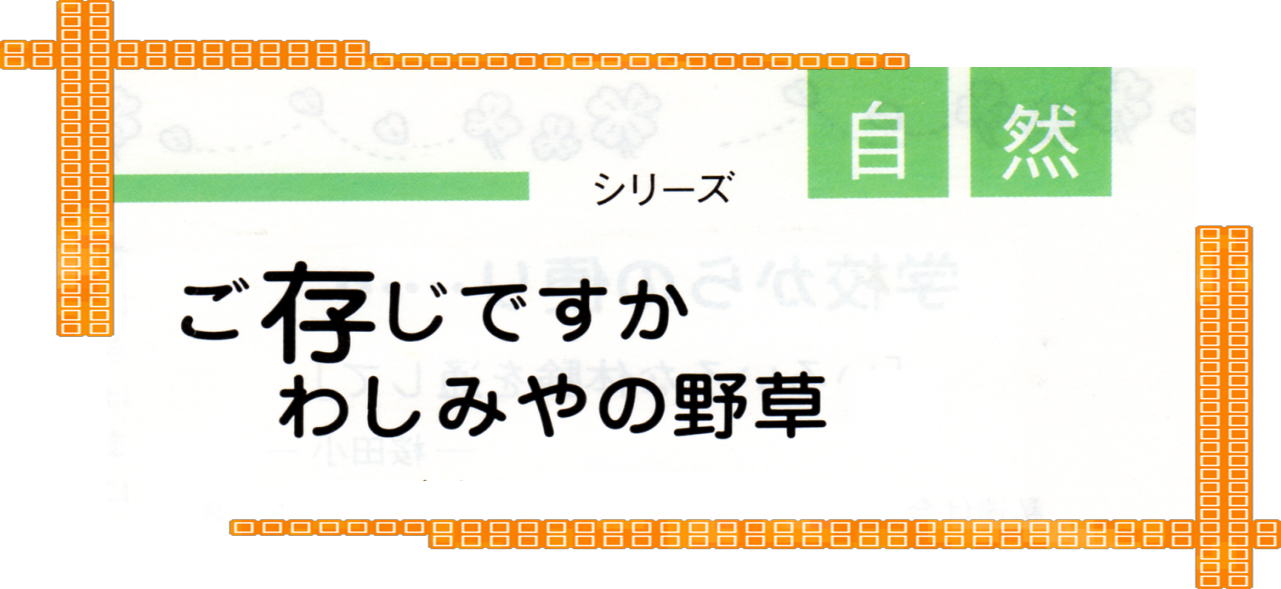

青紫色の径約二センチの花が咲く一年草で、水田や休耕田、水辺などで普通に見かける野草。昔から水田に生える代表的な雑草として知られています。かつて、七月の暑い陽を背に受けながら田の草取りをした私にとっては忘れられない野草になっています。

青紫色の径約二センチの花が咲く一年草で、水田や休耕田、水辺などで普通に見かける野草。昔から水田に生える代表的な雑草として知られています。かつて、七月の暑い陽を背に受けながら田の草取りをした私にとっては忘れられない野草になっています。茎は短く、数本が根ぎわからでて葉をつけ、葉柄は五~十センチで斜めに立ちます。葉の形は、若いときは細長く、オモダカやウリカワに似ていますが、成長すると卵形の広いものからひ針形、心臓形など変化が多いのが特徴です。水が深いと葉が狭くなりササナギと呼ばれます。

花期は八~十月、花茎は短く、葉の下にかくれるよ

うにして数個の花をつけます。がくと花弁の区別はなく六枚、おしべも六本あります。おしべの六本のうち五本は短く、葯(やく)は黄色ですが、一本は大きく葯は紫色と変わっています。この大きなおしべはつぼみのときに花粉をだし、自家受粉(じかじゅふん)をしてしまいます。

うにして数個の花をつけます。がくと花弁の区別はなく六枚、おしべも六本あります。おしべの六本のうち五本は短く、葯(やく)は黄色ですが、一本は大きく葯は紫色と変わっています。この大きなおしべはつぼみのときに花粉をだし、自家受粉(じかじゅふん)をしてしまいます。似た種類のミズアオイはナギともいわれ、大形ですが、ミズアオイより少ないようです。ホテイアオイも同じなかまです。ブラジルの原産で多年草、葉柄が布袋(ほてい)様の腹のようにふくれ浮き袋になっています。観賞用に栽培したものが野性化しています。

(写真は宝泉寺池周辺にて) 写真と文 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

秋の道ばたや草原、あき地などに見られる一~二年草。茎は下方では枝を出さず、まっすぐ伸び太く、高さは二メートルぐらいになります。

秋の道ばたや草原、あき地などに見られる一~二年草。茎は下方では枝を出さず、まっすぐ伸び太く、高さは二メートルぐらいになります。茎の上部がたくさんに分枝し、枝先に頭状花をつけます。花期は九~十一月。直径二センチぐらいの淡黄色の花をつけますが秋の青空に美しくうつります。

葉は互生で、羽状の切れこみがあり基部はややふくらんで茎をいだきます。茎も葉も無毛で、切ると白い乳液をだすのてチチクサの方言もあります。葉の裏面はやや白色をしています。(葉が細く、

切れこみのないものをホソバアキノノゲシといいます)

切れこみのないものをホソバアキノノゲシといいます)家畜の飼料として栽培されるリユウゼツサイ(龍舌菜)はアキノゲシの変種で、葉が大きく長だ円状で切れ込みがなく、時に葉の中央に黒紫色の斑があらわれます。

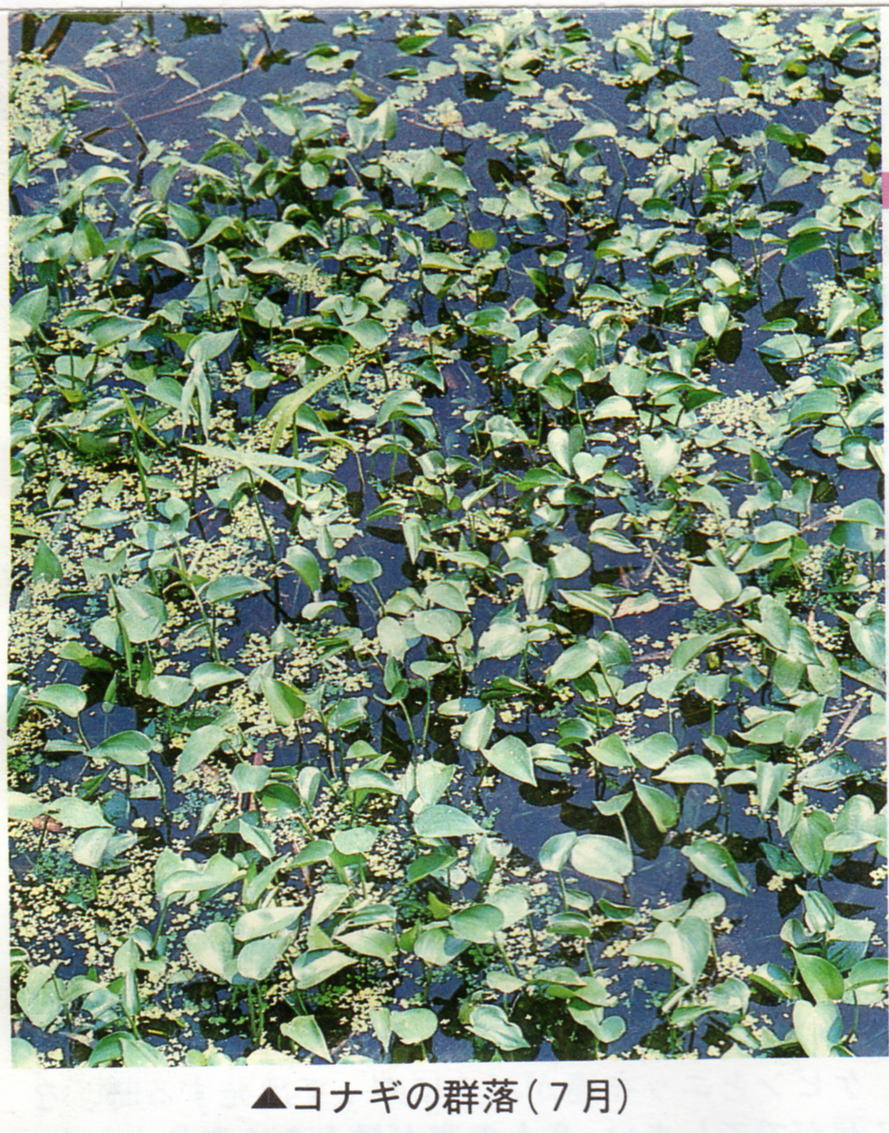

アキノノゲシとは形が異なりますが、名前が似ているものにノゲシ(別名ハルノノゲシ)やオニノゲシがあります。ノゲシは高さ一メートルになり茎は中空で切ると白い乳液をだします。葉はアザミに似ているがやわらかくとげがありません。オニノゲシは葉のふちのとげが鋭いので区別ができます。(花期五~八月)

(写真は八甫新田にて撮影) 写真と文 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

枯蘆やはたはたと立つ何の鳥 寺田寅彦

枯蘆やはたはたと立つ何の鳥 寺田寅彦全国いたるところの沼、川岸などに群生する多年草で水田にもはえ、地下茎でふえます。

日本のことを古くは「豊葦原瑞穂国」といっていることを思えば、昔は日本国中ヨシでおうわれていたことが想像されます。アシは”悪し〟に通じるというので現在はヨシの名が使われていますが、俳句では四季を通じ

て蘆で詠まれています。

花期は八~十月で、淡い紫色で長さ三十センチ前後の穂を茎の項につけます。

葉はやや革質でかたく、長さ三十~五十センチ幅三センチ

前後あり、笹の葉に似ています。葉の両端を折り組んで作った舟を浮かべて遊んだ経験のある方は多いと思います。

前後あり、笹の葉に似ています。葉の両端を折り組んで作った舟を浮かべて遊んだ経験のある方は多いと思います。「葦の髄から天井を覗く」という諺がありますが、茎は中空です。ヨシの茎のように節と節の間が中空の茎を稈(かん)といいます。ヨシの茎を編んで「簾(すだれ)」や「よしず」を作ります。

ヨシの若芽(タケノコ形のもの)は食用になります。また、根茎は漢方で蘆根(ろこん)といい、体内の水分調節を助ける作用があり、消炎、利尿、止渇(しかつ)薬として利用されます。

《写真左上、東大輪にて-(10月中旬)、写真右下、宝泉寺池畔にて-(12月下旬)》

写真と文 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

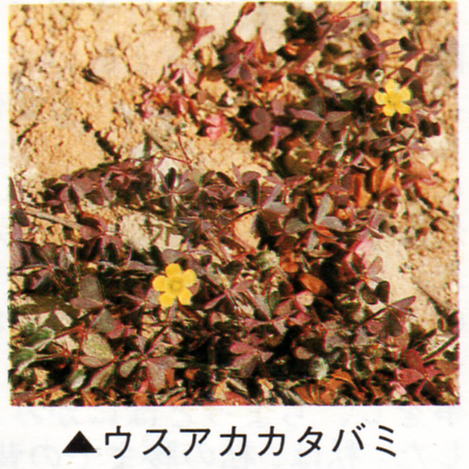

かたばみのさやはじけ飛ぶ砌(みぎり)かな 村上鬼城(きじょう)

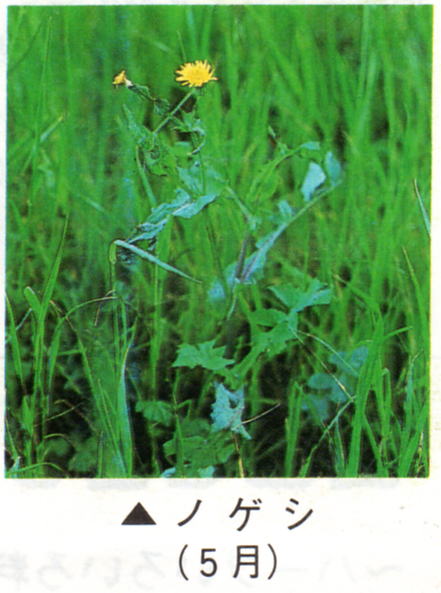

かたばみのさやはじけ飛ぶ砌(みぎり)かな 村上鬼城(きじょう)日当りのよい草地、家の周辺や庭、道ばた、畑地などに普通に見かける植物。

葉は、さかさ心臓形の三個の小葉が、二~七センチの葉柄の先にかたまってつく独特な形をしています。和名のカタバミも、葉の片側が欠けているように見えるので、「傍食(かたばみ)」の意味であるといわれています。又、葉を形どった酢漿草(かたばみ)は紋章にも用いられています。葉は昼間開いていますが夜間はとじる睡眠運動をします。

茎はよく枝分かれして、下部は地中又は地上をはい、上部は立ち上がります。

ほとんど一年中花を開き、果実を結びます。花は黄

色で直径約八ミリの五弁花で、陽の光があたると開きはじめ、それから四時間でとじ花としての役割を終えます。

色で直径約八ミリの五弁花で、陽の光があたると開きはじめ、それから四時間でとじ花としての役割を終えます。果実は円柱形で長さ二センチ前後、熟すと種子をはじき飛ばします。種子の飛ぶ距離は大体二十~四十センチです。ふえ方は、種子によるほか地上をはう茎でふえる方法もあります。

葉が赤っぽいカタバミがありますが、花の中まで赤いのをアカカタバミ、葉だけが赤みがかっているのをウスアカカタバミと呼んでいます。

(写真は、役場周辺にて) 写真と文 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

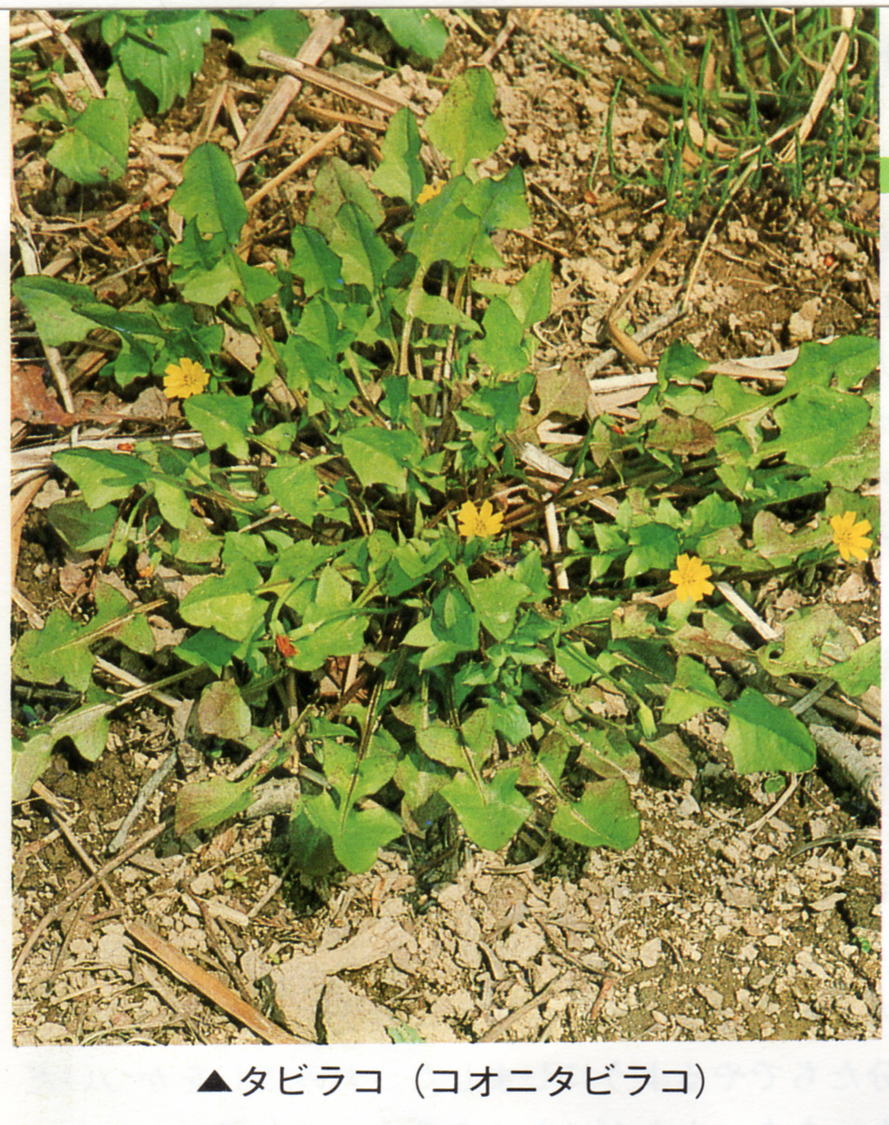

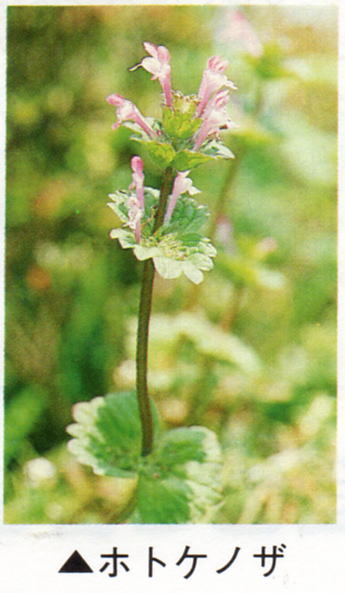

たびらこや洗ひあげおく雪の上 吉田冬葉

たびらこや洗ひあげおく雪の上 吉田冬葉タビラコは、春の七草のホトケノザで、黄色い小さな頭状花が咲く二年草。

早春、葉が地面にへばりついてつくるロゼットを、仏像の台座と見たてて「仏の座」の名がつけられたといわれます。田平子は、田の地面にへばりついたように葉を広げる姿からつけられました。現在の植物名はタビラコで、ホトケノザはシソ科の別種です。(広報わしみや平成四年二月号参照)

生育期間は、十二~六月、湿地の水田や田のあぜ、道ばたな

どに生えます。葉は、形や大きさが不定形の羽状複葉(うじょうふくよう)で、長さは十~十五センチ、質がやわらかく無毛。株もとから数本の茎が立ち、茎につく葉は小さい。花期は三~六月、蕾(つぼみ)の時は細長い柄の先に下を向いていますが、花は上向きになり、太陽の光を受けて開きます。花が終わると、花茎が約二十センチほどに伸びます。

どに生えます。葉は、形や大きさが不定形の羽状複葉(うじょうふくよう)で、長さは十~十五センチ、質がやわらかく無毛。株もとから数本の茎が立ち、茎につく葉は小さい。花期は三~六月、蕾(つぼみ)の時は細長い柄の先に下を向いていますが、花は上向きになり、太陽の光を受けて開きます。花が終わると、花茎が約二十センチほどに伸びます。七草がゆに入れるほか、葉を摘み、ゆがいて、よく水にさらし、おひたしやあえもの、いためものにしたり、汁の実としても利用できます。

似た種類に、オ二タビラコがあります。タビラコは、オニタビラコに似て、小型なのでコオニタビラコとも呼ばれています。

(写真は、鷲宮神社近くのあぜ道で) 写真と文 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

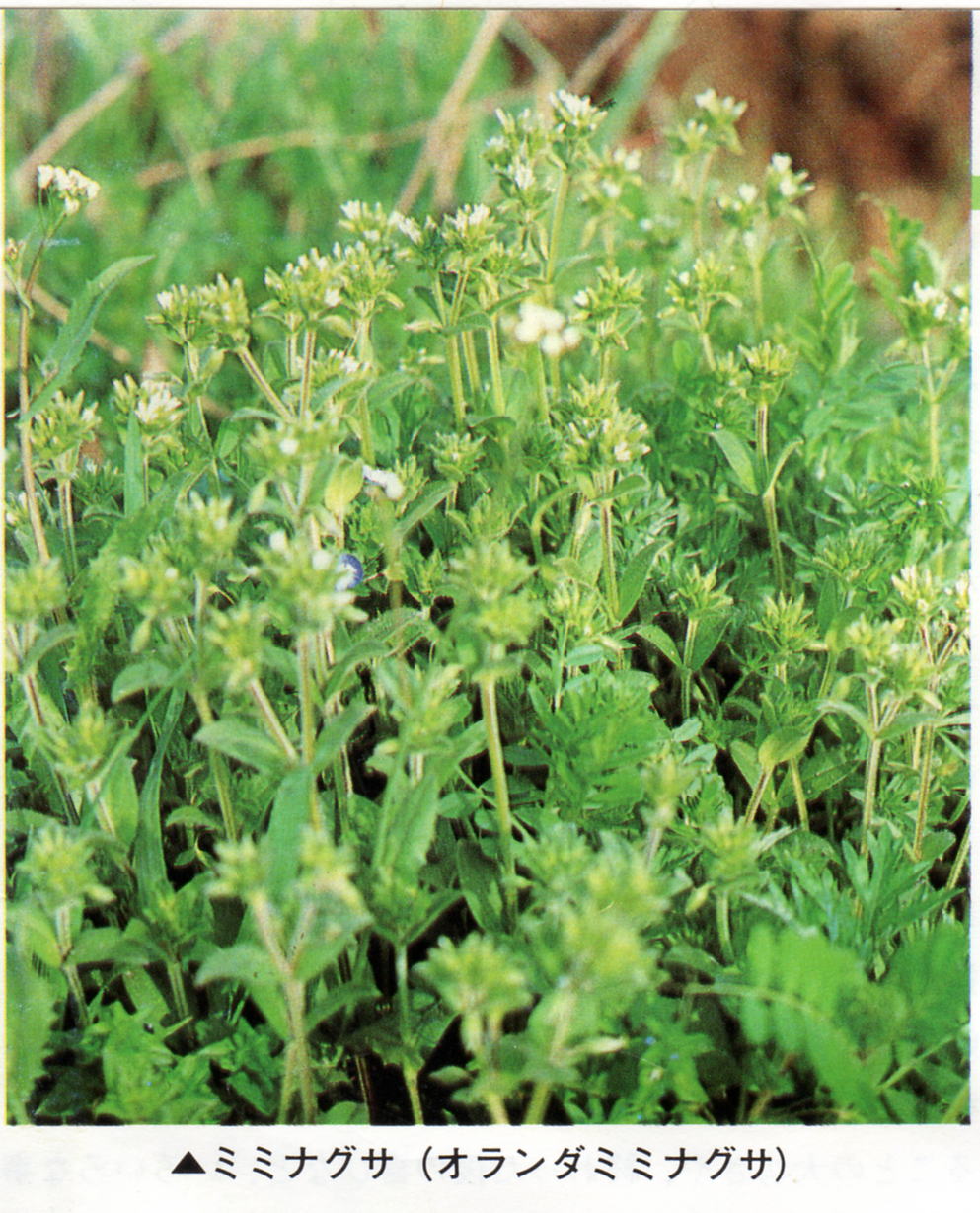

ミミナグサ(耳菜草)に非常によく似ている植物で原産地はヨーロッパ。日本では明治末、牧野喜太郎博士が横浜ではじめて気がつき、その頃から急速にひろがりました。

ミミナグサ(耳菜草)に非常によく似ている植物で原産地はヨーロッパ。日本では明治末、牧野喜太郎博士が横浜ではじめて気がつき、その頃から急速にひろがりました。あき地、道ばた、田畑の周囲など町内いたるところにみられます。茎は緑色または赤みをおび、根もとから枝分かれして株になります。全体に白い毛が密生し、さわるといくらか粘った感じがします。葉は柄がなく対生(たいせい)します。根ぎわからでている葉はへら形ですが、だ円状の卵形で先はにぶくとがっています。

花期は三~五月ですが、日だまりでは二月の上旬に花をつけているのがみられます。枝の先に白色の花をつけます。花弁は五枚で先が二つに分かれています。

ミミナグサはもともと日本に生育している植物。オランダミミナグサとよく似ていますが、葉の形、色合い、毛

のようすなどで区別できます。ミミナグサの葉は濃(こ)い緑色でやや毛が少なく、細長いこと。全草に腺毛(せんもう)が少なく、花はまばらにつき、果時に柄はがく片より長く、がく片も茎も紫色にそまることが多いことなどで見分けられます。

現在道ばたなどで見られるのは、ほとんどがオランダミミナグサです。

(写真は、中川堤防にて) 写真と文 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎