広報わしみや No.285~290

平成6年4月~平成6年9月

山路来て何やらゆかしすみれ草 芭蕉

山路来て何やらゆかしすみれ草 芭蕉スミレの種類は日本に五十数種ありますが、タチツボスミレはスミレ、ツボスミレとともに最も普通な種。芭蕉の句のすみれ草はこのタチツボスミレだといわれています。

人家付近のやぶや道ばた、林のなかなどに生え、早春の花は根元から柄を伸ばして咲きます。この頃は、地上茎はまだ十分に伸びていませんが、後に三十センチ以上になります。

花期は三~五月、淡紫色の花が横向きに咲きます。五枚の花弁のうち下側の一枚は、唇弁(しんべん)とよばれ、うしろが袋のような距(きょ)になっています。スミレの語源は、その距の形が大工さんの使う墨入(すみい)れ

(墨壷(すみつぼ)) に似ているからという説がありますが異論もあるようです。

(墨壷(すみつぼ)) に似ているからという説がありますが異論もあるようです。普通は美しい花が咲いたものは実りません。花が終わってからしばらくたつと、株の中心から蕾(つぼみ)が伸び出してきます。その蕾の中には花が咲かないまま種子ができます。花が開かずに種子ができるので閉鎖花(へいさか)といい、この中につまっている種子は、すぐに蒔(ま)けばほとんど発芽します。

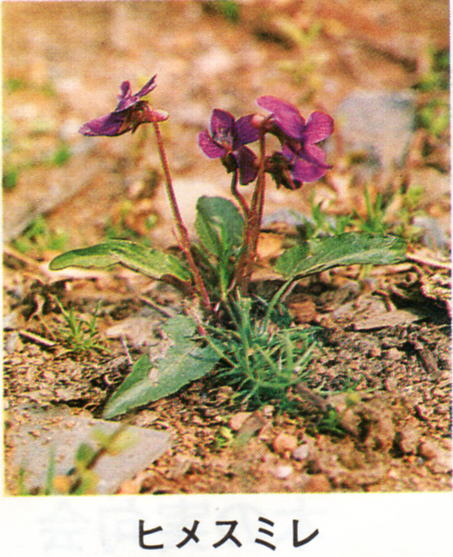

町内では、スミレ、ツボスミレ、ノジスミレ、ヒメスミレなどが見られます。

(写真タチツボスミレは鷲宮神社、ヒメスミレは図書館周辺にて撮影)

鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

湿り気のある山林や薮(やぶ)などの木陰に生育し、四月下旬から五月上旬に特異な花を咲かせる植物。花の中央から出るひも状のものを浦島太郎の釣りざおに見たててウラシマソウの名がつきました。

湿り気のある山林や薮(やぶ)などの木陰に生育し、四月下旬から五月上旬に特異な花を咲かせる植物。花の中央から出るひも状のものを浦島太郎の釣りざおに見たててウラシマソウの名がつきました。地中に芋(いも)のような球茎があり、それから根をだし、多数の子球を伴っています。球茎から一枚の葉を出します。葉は茎のように見える長さ三十~六十センチの葉柄があり、鳥足状に九~十五枚の小葉に切れこんだ複葉になっています。

花期は四~五月。花茎は、葉柄のもとのほうから出て、仏炎苞(ぶつえんほう)がつきます。苞の筒部は長さ八~十センチ、外面によごれた白色または暗紫色の斑(まだら)があって上部が卵形に広まり、先端が尾状に細長くとがり筒部の口をおおい両面暗紫色をおびます。雌雄異株(しゆういしゅ)で、多くは雄株(おかぶ)で雌株(めかぶ)は少数。果実は密に集まり秋に赤く熟し、種子は翌春発芽しますが地下に小球茎をつくるだけで二年目にやっと三小葉の葉を地上に出すという奇妙な性質があります。マムシグサは葉が二枚あるので花がなくとも見分けられます。

有毒植物で、汁液が肌につけばかゆみやただれを起こし、誤って食用すれば嘔吐(おうと)や腹痛で苦しみます。(写真は、鷲宮神社の林下にて撮影)

※仏炎苞(ほう)は、ただ一枚で花序(かじょ)を包む大型の苞。花序(かじょ)を仏像に見立てた場合、その背後にある火炎形の光背(こうはい)のように見えるので名づけられた。ミズバショウなどサトイモ科の植物に見られる。

鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

日のよく当たる荒れ地や道ばた、林のへりや石垣の間などに見られるありふれた植物。茎や葉をちぎると黄色い汁がでるので「草の黄」の名があり、この汁ができものに効くので「瘡(くさ)の王」ともいわれます。別名にタムシグサ、イボクサなどがあります。これは、生汁が田虫(たむし)や疣(いぼ)の治療などに使われたことからきています。

日のよく当たる荒れ地や道ばた、林のへりや石垣の間などに見られるありふれた植物。茎や葉をちぎると黄色い汁がでるので「草の黄」の名があり、この汁ができものに効くので「瘡(くさ)の王」ともいわれます。別名にタムシグサ、イボクサなどがあります。これは、生汁が田虫(たむし)や疣(いぼ)の治療などに使われたことからきています。茎や葉はやわらかく全体に細かな白い毛があります。葉は切れこみが深くシュンギクに似ており、上面は緑色、下面は粉白色をおび細かい毛が生えています。

花期は四~七月。黄色い径約二センチの四弁花が茎の上部に傘形に数個集まって咲きます。

がく片は二枚で、外面に軟らかい毛があり、開花と同時に散ってしまいます。果実は細い円柱形で、長さ三~四センチ、種子は黒紫色です。

がく片は二枚で、外面に軟らかい毛があり、開花と同時に散ってしまいます。果実は細い円柱形で、長さ三~四センチ、種子は黒紫色です。根茎は橙黄色でやや太く枝分かれします。

生の茎葉の黄色い汁にはアルカロイドを含み毒性があり有毒植物。汁は皮膚にぬったりしないほうがよいですが、つけたときは水で洗えば大丈夫です。

漢方では生薬名を白屈菜(はっくつさい)(開花時の茎葉を風乾したもの)といい、鎮痛、鎮咳、利尿、解毒薬として利用されます。毒性が強いので多量に服用すると昏睡、麻痺、腹痛を起こすことがあるので注意が必要です。

(写真は八甫上地区にて撮影) 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

荒れ地、空き地、道ばた、庭などに生え、畑地などにも見られ、ところによっては害草にもなっている植物。

荒れ地、空き地、道ばた、庭などに生え、畑地などにも見られ、ところによっては害草にもなっている植物。四月には芽生え五月から十一月末まで花を咲かせます。茎の上部は多数枝分れして、その先に小さな頭状花をつけます。舌状花は白色で普通は五個で先は浅く三つに分かれています。中の管状花は黄色で果実の冠毛はきれいな白色です。

熱帯アメリカ原産の帰化植物で、東京で発見され昭和七年(一九三二)にはじめて記録されました。ゴミ捨て場などに多く見られたことからハキダメギクの名がつけられました。

似た種類にコゴメギクがあります。やはり熱帯アメリカ原産の帰化植物で、昭和のはじめに神戸市で発見されました。小さな白い舌状花が米粒のように見えるのでコゴメギクと名づけられました。ハキダメギクとちがうところは、舌状花に冠毛がないこと、やせ型で茎はのびてねていることが多く、全体に毛が少なく、歯は小さくへりの切れこみが浅いことなどです。

ハキダメギクは、ほぼ日本全国に分布し雑草の一つになっています。

(写真は鷲宮神社付近の道ばたで撮影)

鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

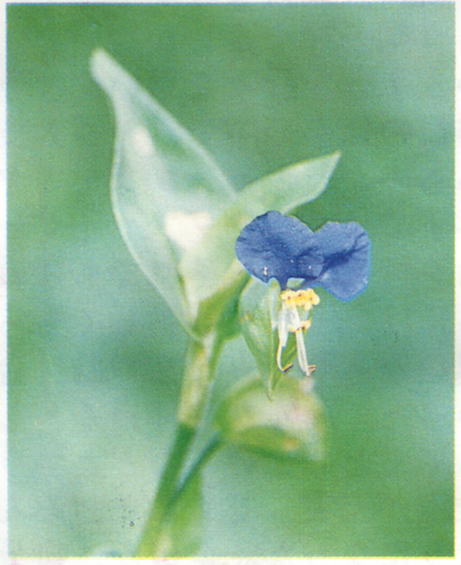

露草に似たる女を訪ねばや 高濱虚子

露草に似たる女を訪ねばや 高濱虚子道ばたや庭先などのやや湿ったところや、荒れた畑などに普通に見られる一年草。

昔から人々に親しまれ、万葉集だけでもツユクサを詠んだ歌が九首もあります。万葉集では鴨頭草(つきくさ)と書かれています。花の汁を、布にこすりつけて染めるという着草(つきくさ)という意味があります。この色素は水や光に弱くすぐ色あせてしまうので、友禅の下絵を書くのに使われます。

花期は、六-十月。花は青色または青紫色で二つにたたまれた苞葉から一個ずつ顔をだして咲きます。ツユクサの色を縹

色(はなだいろ)ともいい縹草(はなだぐさ)はツユケサの異名となっています。

色(はなだいろ)ともいい縹草(はなだぐさ)はツユケサの異名となっています。茎の下部は横にはい、節から根を出し、よく枝分かれして草むら状になり上部は斜めにのびます。葉は理科の学習で気孔を見るときに利用されます。

若芽は、おひたし、あえもの向きですが、バターやサラダ油で妙めたりして食べられます。

湿しんやかぶれには地上部を日干しにしたものを浴場料に、のど痛には煎じてうがいをするとよいといわれています。ホタルグサ、ハナガラトンボクサなど方言があります。

(写真は八甫コミュニティセンター周辺にて撮影) 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

野原の湿ったやぶや水辺に生える一年草。つる性で、茎はごく細くて長さ一~三メートルにも伸びます。葉はやわらかく、形はさまざまで、葉と向かいあって巻きひげがつきますが、茎の下部が一部分肥大(ひだい)した地下茎となって越冬します。

野原の湿ったやぶや水辺に生える一年草。つる性で、茎はごく細くて長さ一~三メートルにも伸びます。葉はやわらかく、形はさまざまで、葉と向かいあって巻きひげがつきますが、茎の下部が一部分肥大(ひだい)した地下茎となって越冬します。花期は八~九月。。雌雄同株(しゆうどうしゅ)で、白色の花が咲き、雄花と雌花の区別があります。花冠は深く五裂(ごれつ)し、雄花には三個の雄しべ、雌しべに二裂する柱頭があります。

果実は球形で直径で約一センチ、はじめ緑色で、熟すると灰白色に変わり、液質、表面はなめらかで、細い糸のような長さ二~二・五センチの柄(え)でたれさがります。種子は平たく、長さ約六ミリで、へりが厚くなりません。

かつては本州、四国、九州の水田地帯にもっとも普通な植物でしたが、現在では全国的に見ても珍しい種になっています。

雀瓜の名は、小形の果実をスズメまたはスズメの卵に見立てて名づけられたようです。果実は塩漬または酢(す)潰にして食用にできます。

似た種類のゴキズルは、果実が横に裂けて上下に分かれ、上半分がふたのようにとれます。それを、かぶせぶたの容器(碁石入(ごいしい)れなど)にたとえて「合器蔓(ごきづる)」の名があります。

(写真は八甫クリーンセンター付近で撮影) 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎