広報わしみや No.267~272

平成4年10月~平成5年3月

夏から秋にかけて、白色にうすい紅色がかった6ミリ前後の花をつける多年草。北アメリカ原産の帰化(きか)植物で、日本には明治のはじめに入りました。いまでは、あき地、荒れ地、道ばたなどに見られる大形の野草です。

夏から秋にかけて、白色にうすい紅色がかった6ミリ前後の花をつける多年草。北アメリカ原産の帰化(きか)植物で、日本には明治のはじめに入りました。いまでは、あき地、荒れ地、道ばたなどに見られる大形の野草です。茎は太く赤紫色をおび直立し、上の方は枝分かれして四方にひろがります。全草に毛がなく太いゴボウのような根があります。

葉には5センチほどの柄(え)があり、互生し、卵のようなだ円形で、やわらかく薄く、10~30センチあります。

花期は6~9月。枝先に多数の花が集まってふさ状の穂となってつきます。花には花弁がなく、がく片は5枚で紅色をおびた白色。おしべは10本、果実は平たい球形で、熟すと黒色となり、赤紫色の液をふくみます。種子はへん平で黒色、光沢があります。果実の季節に果穂(かすい)がたれさがります。

似た種類にヤマゴボウやマルミノヤマゴボウがありますが、果穂がたれさがることと茎が赤紫色をおびることで区別できます。

全草と果実には、有毒物質がふくまれる有毒植物です。この植物の毒性はかなり強いので注意が必要です。手でふれるだけでは無害です。

山菜でヤマゴボウという名で漬物が売られているのは、全く違った植物で、モリアザミの根です。花はアザミ類に似て、根は野菜のゴボウ(キク科) のようなのでゴボウアザミとも呼ばれます。

(写真、10月中旬東大輪地内にて) 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

みぞそばの水より道にはびこれる 星野立子

みぞそばの水より道にはびこれる 星野立子野原などの水辺、水田のあぜや溝(みぞ)の中などに群がって咲き、思わず目を向けてみたくなるタデ科の植物で、しばしば俳句に詠(よ)まれ、秋の野草として親しまれています。

春先にいっせいに芽ばえ、花期は8~10月、枝先に淡紅色あるいは白色、時には緑色の小さな花が円くかたまって咲きます。

葉は互生し、茎の上部のものはほとんど柄(え)のないものがありますが、普通柄が長く下向きの刺(とげ)があります。葉の両面にも刺状の毛があってざらつき、裏面の中央には上向きの刺があります。葉の表には普通八字状の黒いはん紋があり、柄を上にして見ると牛の顔に見えるのでウシノヒタイの別名があります。また、葉の形が蕎麦(そば)に似ていて、花の咲いた状況もソバに似ており、しかも、溝の中などにはえるのでミゾソバの名があります。

茎の下部は地面をはい、節から根を出し、枝分かれして上の方が立ち、下向きの刺(とげ)があります。

昔から民間薬として珍重されてきました。

変異が著しく、葉が特に大きい (長さ8~10センチ)ものをオオミゾソバと呼び、通常の花のほかに、茎の下部から細い枝を地中にのばし閉鎖花(へいさか)をつけます。この果実は大型で、このために冠水するような生育地でも、

より確実に次世代を維持することができるわけです。似た種類にサデクサやママコノシリヌグイなどがあります。

(写真、JR貨物駅跡近くの側溝にて) 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

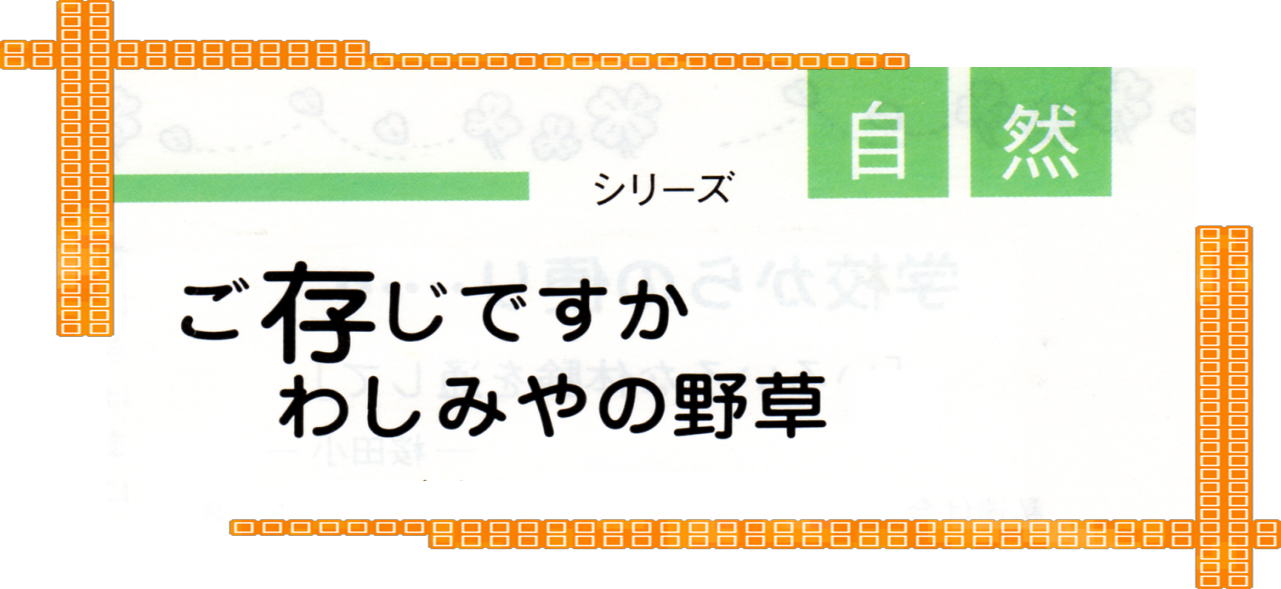

広いくさび形の4枚の小葉が、長い葉柄の先に十字形につく多年草。池や沼、水田などに生える夏緑性の水草ツダ植物で、以前は暖地でごく普通に見られました。昭和40年代に除草剤が使われるようになってから急激に姿を消し、今では全国的にも珍しくなっています。

広いくさび形の4枚の小葉が、長い葉柄の先に十字形につく多年草。池や沼、水田などに生える夏緑性の水草ツダ植物で、以前は暖地でごく普通に見られました。昭和40年代に除草剤が使われるようになってから急激に姿を消し、今では全国的にも珍しくなっています。根茎(こんけい)(根のようにみえる地下茎)は針金のようでやわらかく、枝分かれして長く泥の中をはい、間隔をおいて葉がまばらにつきます。葉は水面に浮かび、水がひけばクローバーのような姿で湿った土の上でも生育します。英語ではウオータークローバーと呼ばれています。和名のデンジソウは、4枚の葉が〝田の字〟に見えるところから名づけられました。又、葉をカタバミの葉になぞらえてカタバミモ、田の字藻(も)という意味でタノジモともいわれます。水がひけたところの若い葉は夕方になるとたたみ、就眠(しゅうみん)運動をします。

県教育委員会から昭和37年に刊行された「埼玉県植物誌」 には、3ケ所の産地があげられていますが、県内では既に絶滅したものと思われていました。今回発見された町内の生育地は、現在のところ県内唯一の産地と考えられます。このデンジソウは、「わが国における保護上重要な植物種の現状」のなかで危急種のリストにあげられており、大事に見守ってあげたい種です。

(写真、町内に生育しているデンジソウ) 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

莟(つぼみ)とはなれもしらずよ蕗のたう 蕪村

莟(つぼみ)とはなれもしらずよ蕗のたう 蕪村春は名のみの風の寒さや………冷たい雨の降った翌日など、庭隅に土を割って淡緑色の卵形の先をのぞかせた花芽に会ったとき、春の訪れを感じます。蕗(ふき)の薹(とう) - これはフキの花のつぼみです。フキには雄(お)株と雌(め)株があって、雌株の花茎は花がすんでからも生長し高さ60センチ以上にもなりますが、雄株の花茎は高さ約20センチで花がすめば、かっ色になって枯れてしまいます。雌花は白色、雄花は白黄色です。

フキは多年草で、茎は地中を長くはい、葉は花後に出てきます。葉は長さ50センチ、太さ2センチぐらいの柄がある腎臓状の円形で、幅20~30センチ、表面には、はじめ縮れた軟らかな毛があり、裏面に、くも毛がありますが後にはほとんど無毛になります。花期は2~4月です。

フキは、その香りとほろ苦さ、しゃきっとした歯ごたえが好まれ、日本原産の野菜として古くから栽培され、野生のものとともに利用されてきました。

フキは食用のほか、便秘、せき止め、健胃、はれもの、虫さされ、切り傷等薬用としても利用されています。中国ではフキを食用でなく、根茎を解毒、去痰(きょたん)などの薬用に使い、ヨーロッパではペスト・ブルツ(疫病草)とよんで医療に使っているそうです。

(写真は、「ふきのとう」-鷲宮神社裏にて) 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

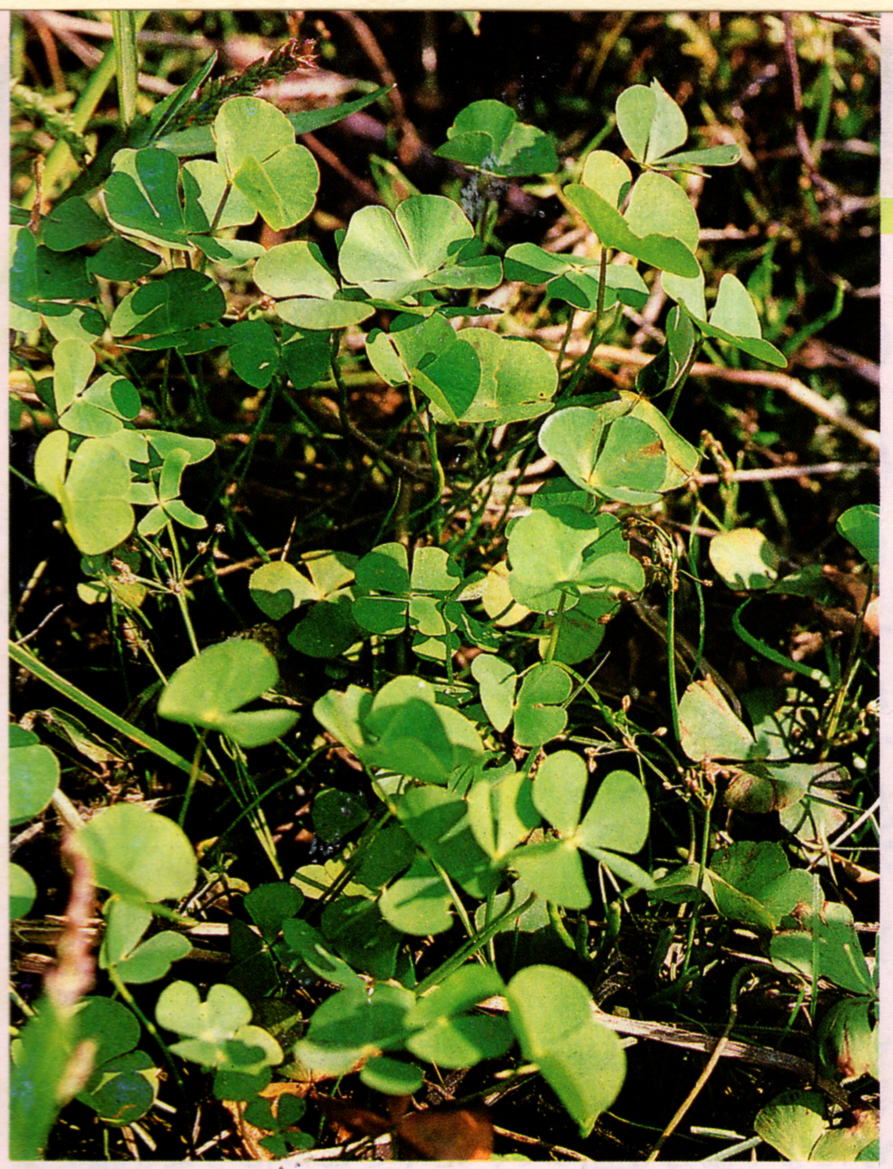

ハコベとともに春早くから生育し、日当たりのよいところでは12月から青紫色の可憐な花をつけるのでよく目立ちます。私は、この花との出会いを歌集爽竹桃に次の一首を収めました。

ハコベとともに春早くから生育し、日当たりのよいところでは12月から青紫色の可憐な花をつけるのでよく目立ちます。私は、この花との出会いを歌集爽竹桃に次の一首を収めました。空色の花は静かに日当たりの草原のなかに 群れなして咲く

花期は1~6月、葉のつけ根から葉よりも長い柄をのばし、一個ずつ花をつけます。花径は8ミリ前後で、日のあたるときしか開きません。

葉は根ざわで枝分かれしてひろがり、下部は地上をはい、上部は斜めに立ってくさむら状になります。葉には少し切れこみがあり、下方の葉は対生して柄が長く、上部は柄がなくなって互生します。

和名のオオイヌノフグリは、果実の形が犬のふぐりに似ているところからつけられました。

原産地は西アジアからヨーロッパで、日本へは明治の中ごろ(一八八七年)帰化し、今では全国に広がっています。あき地、荒れ地、庭、道ばたなどに普通に見られ、春の畑地の代表的な雑草になっています。

似た種類のイヌノフグリは、葉が小型で、花は小さく淡紅紫色。日本には昔からあったものですが、オオイヌノフグリが広がってからはあまり見られなくなりました。タチイヌノフグリは茎が直立する傾向があり、花はるり色で小さく目立たないが普通に見られます。ヨーロッパ原産の帰化植物です。

(写真、図書館周辺にて) 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

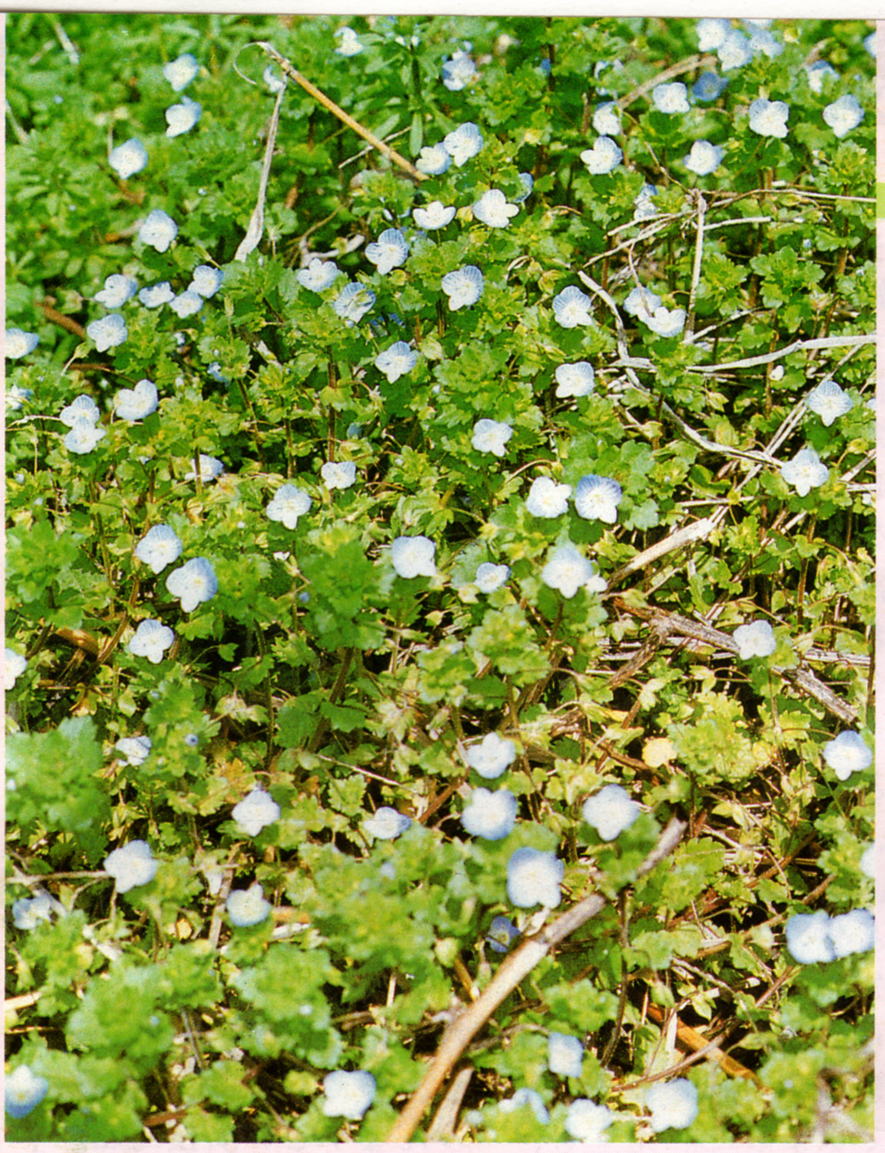

あき地や道ばた、林縁、竹林の下などの半日陰の場所や、湿った畑地の近くなどに生(は)えるやわらかな感じの植物。茎はかどがあって直立し、高さ50cmぐらいになります。葉には長い葉柄があり、

あき地や道ばた、林縁、竹林の下などの半日陰の場所や、湿った畑地の近くなどに生(は)えるやわらかな感じの植物。茎はかどがあって直立し、高さ50cmぐらいになります。葉には長い葉柄があり、根から出る葉と茎から出る葉の両方があります。2~3回羽状にこまかく裂(さ)け、小葉はふかい切れこみがあります。

花は3月の下旬から初夏にかけて、枝分かれした茎の先にたくさん集まってつきます。花の色は紅紫色で横を向いて開きます。花冠(花弁全体のこと)は筒状で、一方が唇形に開き一方が距(きょ)となっています。果実は長だ円形で、熟すと果皮がすばやくまくれて開き、黒い光沢のある種子を飛散させます。種子にはアリの好む付属体があり、アリによって散布されます。

やわらかそうに見えるので食べて見たくなりますが、全草に作用のはげしいプロトピンなどのアルカロイドを含んでおり有毒です。誤って飲食すると、酒に酔ったようになり、眠け、吐きけ、脈がゆるやかになり、深く眠り、呼吸や心臓がまひする危険性があるといわれます。中国では、駆虫剤あるいは皮膚病のタムシなどの外用薬として用いるそうです。 (写真は、温水プール近くの林縁にて)

※距は、がくや花弁の基部にある袋のような突起のこと。スミレ、オダマキ、ツリフネソウ、ランなどの花にも見られる。袋の中には通常蜜腺がある。

鷲宮町立図書館長 長須 房次郎