広報わしみや No411~416

平成16年10月~平成17年3月

「赤い花ならマンジュシャゲ…」と歌われ親しまれているヒガンバナは、秋の彼岸が近づくと田の畔や土手、墓地などを真っ赤に彩ります。

「赤い花ならマンジュシャゲ…」と歌われ親しまれているヒガンバナは、秋の彼岸が近づくと田の畔や土手、墓地などを真っ赤に彩ります。人里近くに野生することが多く、救荒植物として古くに大陸から持ち込まれたものともいわれます。

葉は花がすんでから間もなく、伸びはじめ五月ごろ枯れてしまいます。鱗茎にリコリンという有毒なアルカロイドがふくまれています。有毒なことは昔から知られていました。江戸時代以降は多くの文学作品にも登場し、シビトバナ、ジゴクバナ、オヤコロシ、ハコボレクサ、メクサリバナ、ユーレイバナなど一千以上方言名をもつほど日本人には親しまれています。マンジュシャゲは曼珠沙華と書き、もともとは、釈迦が教えを説いた後に美しく赤い大きな花を天井から散らしたという伝説からつけられた名前といいます。

大昔の飢饉のときは毒抜きをしたヒガンバナの鱗茎を食べたといわれます。墓場に植えられるようになったのは、ヒガンバナさえ食べられず飢え死にした死者を悼んでという説もあります。

ヒガンバナは、最近ガーデニングブームにのって「リコリス」という名前で登場してきました。野生種から改良してつくられた「リコリス」はすっきりとした赤、ピンク、薄紫、白など多彩です。

似た種類にはキツネノカミソリやナツズイセンがありますが、同様の有毒成分があります。

SLの客車四両曼珠沙華 長須蜻蛉子

[写真左上・右下とも八甫上地内にて撮影] 写真と文 長須 房次郎

うつむきて歩く心や蓼の花 石田波郷

うつむきて歩く心や蓼の花 石田波郷淡紅色の直径六ミリほどの花が咲く多年草で、日当たりのよい水辺に群生します。茎は節が高く上の方で二~三の枝を分かち一メートルくらいになります。根茎が長く地中をはい節から根を下ろします。

雌雄別株で花被は深く五裂し長さ約五ミリ、腺点(※せんてん)が散在し、雄花は八本の雄しべが長く、花柱が短く果実は出来ません。雌花には三本の花柱と短い雄しべがあり果実が出来ます。果実は卵形で長さ約三ミリで花被に包まれる三稜(さんりょう)があり、つやがありません。

花序は茎の上部に立ち長さは五~一〇センチ、葉は短い柄があって互生し、先がとがり長さ一〇~一二セ

ンチでやや厚く表面はへりに近く、裏面は脈の上に短いあらい毛があります。

花期は八月から十月、淡紅色の花がサクラを思わせるので、サクラタデの名前があります。

似た種類のシロバナサクラタデも、日当たりのよい

湿った草地にはえる多年草で、雌雄別株、花が白色で大きさはサクラタデよりやや小さいので見分けられます。ヤナギタデは白または淡紅色の直径三ミリほどの半開きの花が集まって咲く一年草で、日当たりのよい水辺や湿地にはえます。花被に著しい腺点があり、葉をかむと辛味があります。これがヤナギタデの特徴です。

湿った草地にはえる多年草で、雌雄別株、花が白色で大きさはサクラタデよりやや小さいので見分けられます。ヤナギタデは白または淡紅色の直径三ミリほどの半開きの花が集まって咲く一年草で、日当たりのよい水辺や湿地にはえます。花被に著しい腺点があり、葉をかむと辛味があります。これがヤナギタデの特徴です。※腺点…通常葉の裏面にある分泌物をためた小さなふくろ、または細胞間のすきま。

[写真左上・右下とも八甫上地内にて撮影] 写真と文 長須 房次郎

北アメリカ原産の一年草で、ヨーロッパ、南北アメリカ、アフリカ、アジア、ニュージーランドなどの暖帯~熱帯に広く分布しています。

北アメリカ原産の一年草で、ヨーロッパ、南北アメリカ、アフリカ、アジア、ニュージーランドなどの暖帯~熱帯に広く分布しています。国内では明治の末にはじめて採集されました。人里のあき地や畑地、道ばた、土手など全国的に普通にみられます。

茎はななめに立ち、よく枝分かれして、高さは二〇~六〇センチになります。ほとんど無毛ですが紅色をしています。葉は対生し、長さ一・五~三・五センチ、幅〇・六~一・二センチの長だ円形で、上面は青緑色、下面は白緑色でまばらに毛があります。

花序は右下の写真のように、おもに枝先にまばらに散らばってつきます。花の時期は夏から秋、比較的長い期間みられます。近年、温暖化傾向がすすんでいるせいか、十二月になってもみられるようになりました。

※ニシキソウの仲間の見分け方

・コニシキソウは葉の表面に斑点があり、茎、葉、

果実に白毛がある。

果実に白毛がある。・ニシキソウの葉はコニシキソウよりやや大きく、茎、葉、果実は無毛。

・オオニシキソウの葉は一番大きく、斑点がない。茎の片側に短毛があり、果実は無毛。

詳しくは《わしみやの野草90》(広報わしみや平成九年九月号)を参照してください。

冬帽の紺より暗き富士となり 長須蜻蛉子

[写真左上・右下とも八甫上地内にて撮影] 写真と文 長須 房次郎

一番始めはうつの宮

一番始めはうつの宮 二また日光中禅寺

三また佐倉の宗五郎

四また信濃の善光寺

と唱えながら、お手玉をして遊んだことが懐かしく思い出されるこの時期です。お手玉の中には小豆や数珠玉が入れてありました。

ジュズダマは熱帯アジアの原産といわれ、日本には古く入って野生化し、水辺に群生する多年草で、種子で繁殖します。茎は高さ一・五メートルから二メートルにもなり、葉は互生し、長さ五〇センチ、幅三センチくらいでへりがざらつき、下方はさやになって茎を抱きます。ジュズダマの「玉」は果実ではありません。茎の上部の葉鞘(※ようしょう)から出た柄の先に、丸いつぼ形の苞葉(※ほうよう)がつき、それが硬くなったもので苞鞘(※ほうしょう)(鞘状苞(※しょうじょうほう))と呼ばれます。白、淡青、淡褐色など陶器のような光沢があります。これに糸を通して数珠つなぎにして首飾りなどの装飾品を作ります。和名の「数珠玉」もこの苞鞘に由来します。

花期は七~九月で、雄花はつぼ形の苞鞘から細い柄で抜け出して外にぶら下がります。雌花はつぼ形の苞鞘の中にあり、花期には白い線状の柱頭を苞鞘の口から出します。果実は苞葉に包まれたまま散布されます。

※葉鞘(ようしょう)…イネ科、カヤツリグサ科で、葉身の下部が茎を包んで鞘状になったもの。

※萄葉(ほうよう)(包葉)…花に近いところにある葉の変形したもの。ドクダミでは花弁のように見える。

数珠玉や老いの笑顔のあるホーム 長須蜻蛉子

[写真左上・右下とも東大輪地内にて撮影] 写真と文 長須 房次郎

キク科 1~2年草 高さ10~30cm

在来種のチチコグサは荒れ地や道ばたに生える多年草ですが、町内ではほとんど見られません。

在来種のチチコグサは荒れ地や道ばたに生える多年草ですが、町内ではほとんど見られません。ところがチチコグサモドキ、タチチチコグサ、ウラジロチチコグサの三種は近ごろ各所で見られるようになりました。いずれも帰化植物で、タチチチコグサはチチコグサモドキ(わしみやの野草132参照)と同じ北アメリカ原産で交通量の多い道ばたなどによく生えています。茎は基部で分かれ直立または斜上し、高さ一〇~三〇センチで白い綿毛があります。種子でふえます。秋に発生し、越冬して、花期は翌春から初夏、日本には大正時代に渡来しました。

ウラジロチチコグサは、南アメリカ原産で、公園や庭

、道ばたなどのやや乾いたところに生えます。茎は基部から横に枝分かれして叢生します。チチコグサモドキに似ていますが、茎の先端に穂状に頭花をつけ、下方の葉は基部から先までほとんど幅が変わらず、先が丸く、葉の上面は毛が少なく緑色で、下面は寝た綿毛におおわれて純白色なので、よく見分けがつきます。茎に着く葉のふちは波打ちます。葉の裏が白いのでウラジロチチコグサと名付けられたようです。日本へは一九七〇年代に入り、関東地方ではすさまじい勢いでふえています。

、道ばたなどのやや乾いたところに生えます。茎は基部から横に枝分かれして叢生します。チチコグサモドキに似ていますが、茎の先端に穂状に頭花をつけ、下方の葉は基部から先までほとんど幅が変わらず、先が丸く、葉の上面は毛が少なく緑色で、下面は寝た綿毛におおわれて純白色なので、よく見分けがつきます。茎に着く葉のふちは波打ちます。葉の裏が白いのでウラジロチチコグサと名付けられたようです。日本へは一九七〇年代に入り、関東地方ではすさまじい勢いでふえています。鋭角の波の広がり冬の鳥 長須蜻蛉子

[写真左上・右下とも鷲宮神社付近にて撮影] 写真と文 長須 房次郎

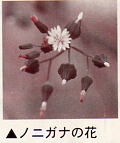

黄色い小さい花が咲くキク科の二年草で、日当りのよい草地やあぜ、休耕田などにはえます。

黄色い小さい花が咲くキク科の二年草で、日当りのよい草地やあぜ、休耕田などにはえます。茎は高さ二〇~四〇センチでやわらかく、茎につく葉は先が細くとがり、基部は深く矢じり形に二裂し、先は細く尖っています。葉に深い切れ込みのあるものはキクバノニガナと呼んで区別しています。

花は黄色、直径八ミリ前後と小さく、日中開いて夜閉じます。花がすんで果実を包む総包の形は円すい形、冠毛は純白色です。花期は四月~五月です。

ノニガナは昭和三十年代には、田の畔などに普通にみられましたが、最近は少なくなりました。その原因として湿田が減少したこと、冬季農業用水路の水が枯渇するようになったことなどが考えられます。

『原色日本野外植物図譜1』(奥山春季著、昭和五十七年刊) に掲載されているノニガナは、幸手町産で私が昭和三十三年五月六日に採

集したものです。なお、本種は 『牧野日本植物図鑑』 (昭和二十九年版)には掲載されていません。

集したものです。なお、本種は 『牧野日本植物図鑑』 (昭和二十九年版)には掲載されていません。似た種類のニガナやタカサゴソウは多年草で、ノニガナとともに茎は直立して地面をはいません。

町内で見られるオオジシバリやイワニガナ(じしばり)も二ガナの仲間ですが、茎は直立せず、長く地面または地中をはいます。茎や葉ともに白汁をもっています。ニガナを噛んでみると、名前のとおり苦みがあります。

春の雨木々に水玉残しけり 長須蜻蛉子

[写真左上・右下とも鷲宮神社付近にて撮影] 写真と文 長須 房次郎