広報わしみや No.393~398

平成15年4月~平成15年9月

田や畔(あぜ)など日当たりのよい湿った場所などに生える多年草です。葉は根ぎわに数枚出ます。四~五月にその間から十センチ内外の花茎(かけい)を伸ばし、まばらに数個紅紫色の唇形(しんけい)の花をつけます。

田や畔(あぜ)など日当たりのよい湿った場所などに生える多年草です。葉は根ぎわに数枚出ます。四~五月にその間から十センチ内外の花茎(かけい)を伸ばし、まばらに数個紅紫色の唇形(しんけい)の花をつけます。花冠(かかん)は長さ一・三~二センチで、上唇と下唇に分かれ、下唇は上唇に比べて著しく大きく、先は三つに分かれています。下唇には黄褐色の二個のふくらみがあって、長い毛が密生しています。めしべの先が二枚貝のように二つに裂けていて、指などをふれると貝が閉じるように急に閉じます。(これを柱頭(ちゅうとう)運動といいます)花がすむと、根もとから地表をはうようにほふく茎を伸ばして地面にひろがり繁殖します。

変異(へんい)が大きく、右下の写真のように白花のものがあります。それを飛ぶサギに見立て、サギゴケまたはサギシバと呼んでいます。

庭先や道ばたに生えるトキワハゼ(わしみやの野

草106参照)はムラサキサギゴケにそっくりですが、茎は直立し、ほふく茎を出さず乾燥地に生え、花が小さいので見分けられます。

草106参照)はムラサキサギゴケにそっくりですが、茎は直立し、ほふく茎を出さず乾燥地に生え、花が小さいので見分けられます。ほふく茎…地表を長く伸びて、節から根や葉を出して繁殖する茎。走出枝(ランナー)ともいう。

【写真左上は鷲宮神社付近、右下は宝泉寺池付近にて撮影】

写真と文 長須 房次郎

ギシギシの名前のついた植物は町内に五種類生育していますが、今回はコギシギシを紹介いたします。

ギシギシの名前のついた植物は町内に五種類生育していますが、今回はコギシギシを紹介いたします。ギシギシ名の由来については、「わしみやの野草131」に記してありますが、コギシギシはその名のとおりギシギシより小さいところからきています。

本州 (関東地方より西)、四国、九州に分布する種で、昭和三十六年版の「埼玉県植物誌」には掲載されていない珍しい植物です。平成十年版「埼玉県植物誌」の調査では県内分布が確認されましたが、鷲宮・栗橋・幸手などでは確認されませんでした。今回、鷲宮にも生育が確認されました。

生育場所は田のあぜや川岸などで、時には休耕田などでも見られます。花期は五~六月ですが、昨年は四月中に咲きました。

葉の基部に緑色の花が輪生し、果時(かじ)になっても間が離れています

。

。内花被片(ないかひへん)は果時には四~五ミリになり、へりには片側にとげ状の歯があり、中央脈の基部はこぶになります(右下の写真参照)。

※花被…がくと花冠を合わせていう言葉。がくと花冠が形や色のうえで区別しにくいときは、がくを外花被、花冠を内花被という。花冠は花びら全体をあわせていう言葉。

【写真左上、右下ともに八甫上の用水路畔にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

畦や湿った草地などに生える二年草で、かつては関東地方から沖縄までの河原に普通にみられました。しかし、河原の造成や護岸工事などのため、その生育環境が急速に失われ、今では一部の地域を除いて珍しい植物になってしまいました。平成十年に発行された埼玉県版の※レッドデータブック植物編には絶滅危倶Ⅱ類、環境庁のレッドデータブックには準絶滅危倶にリストアップされています。

畦や湿った草地などに生える二年草で、かつては関東地方から沖縄までの河原に普通にみられました。しかし、河原の造成や護岸工事などのため、その生育環境が急速に失われ、今では一部の地域を除いて珍しい植物になってしまいました。平成十年に発行された埼玉県版の※レッドデータブック植物編には絶滅危倶Ⅱ類、環境庁のレッドデータブックには準絶滅危倶にリストアップされています。花は五月~六月に咲き、花冠は淡紫色で長さ約五ミリ、花時には根生葉は枯れてしまいます。茎は直立し、高さ三十~七十センチになります。茎の切り口は四角形で下向きの純毛があります。

鷲宮町役場駐車場の一角にも生育しています。このことは、以前

、埼玉新聞にも掲載されました。町内の産地はまだほかにもあると思います。散歩の途中で見つかるかもしれません。

、埼玉新聞にも掲載されました。町内の産地はまだほかにもあると思います。散歩の途中で見つかるかもしれません。別名ユキミソウ、白花品をシロバナミゾコウジュといいます。

※レッドデータブック…絶滅危倶生物のリストをレッドリスト、レッドリストを掲載した本をレッドデータブックといいます。埼玉県からは、さいたまレッドデータブック植物編と動物編が発行されています。

【写真左上、右下ともに鷲宮神社付近にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

あぜや休耕田などの湿地にはえる小さな多年草です。溝のふちなどにはびこるのでミゾカクシの名があります。

あぜや休耕田などの湿地にはえる小さな多年草です。溝のふちなどにはびこるのでミゾカクシの名があります。茎は地面をはい、よく枝分かれして、先だけが立ち上がります。まばらに葉を互生し、節々から根をおろしてはびこります。

葉は長さ一~二センチ、幅二~四ミリでへりに少しきれこみがあり、両面無毛です。

花期は、六月から十月です。葉のつけねから細長い柄を出し、先に一個ずつ花をつけます。花は長さ約一センチで白色か紅紫色、花弁は右下の写真のように深い切れ込みがあり、先の方は五枚に分かれます。上側の二枚は横に開き、三枚は前に開く変わった形をしています。

日当たりのよい湿った畦道などに、むしろを

敷いたように群生するので「アゼに敷いたムシロ」の意からアゼムシロの名もあります。白花品をシロバナミゾカクシといいます。日本全土をはじめ中国、マレーシア、インドなどに分布しており、中国では薬用植物として解熱、利尿などに用いられています。

敷いたように群生するので「アゼに敷いたムシロ」の意からアゼムシロの名もあります。白花品をシロバナミゾカクシといいます。日本全土をはじめ中国、マレーシア、インドなどに分布しており、中国では薬用植物として解熱、利尿などに用いられています。[写真左上、右下とも八甫上の休耕田にて撮影] 写真と文 長須 房次郎

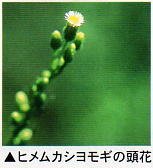

鉄道草赤い夕日に照らされて 川崎展宏

鉄道草赤い夕日に照らされて 川崎展宏北アメリカ原産の二年草で、明治初年(一八七〇年)に日本に伝わってきました。短期間に全国に分布を広めたので人々の注目をひきました。そのためゴイッシングサ(御一新草)・メイジソウ(明治草)・ヨカワリグサ (世代り草)・テツドウグサ(鉄道草)などたくさんの方言がうまれました。いまは日本中の原野、道ばた、空き地などにはえ、厄介な雑草になっています。

秋に円みを帯びた葉を数枚出して冬を越し、春に茎が立って高さ一~二メートルになります。葉は、線形で互生し密につきます。茎、葉にあらい毛がはえます。葉は緑色で、鋸歯(きょし)はまばらで片側に二~四個、上方のものほど少なくなり、へりにまばらな長毛があります。茎の先が多数枝分かれして、小さな白い花が咲き花全体が大きな円すい状の大

きな穂となります。花期は八月から十月で、果実は淡褐色の冠毛でよく飛び散ります。

きな穂となります。花期は八月から十月で、果実は淡褐色の冠毛でよく飛び散ります。ヒメムカシヨモギとよく似たオオアレチノギクは、同じ場所に混じってはえますが、①茎や葉の毛が多い②葉の鋸歯が多い③葉のわきからわき芽がのびて葉をつける④舌状花がないことなどで、見分けられます。

※和名はムカシヨモギの姫の意、鉄道などによって日本各地に広まったので鉄道草

[写真左上、右下とも温水プール周辺にて撮影] 写真と文 長須 房次郎

日当たりのよい湿地や水田にはえ、休耕田などでは群落をつくります。生育期間は四月~十月で北海道から九州まで分布しています。

日当たりのよい湿地や水田にはえ、休耕田などでは群落をつくります。生育期間は四月~十月で北海道から九州まで分布しています。茎は細い円柱形で、地ぎわで分けつして束(たば)になって立ちます。直径は一~二ミリ、表面は滑らかで緑色をしています。葉は(※1)葉身が発達せず茎の基部の鞘(さや)だけになっています。

花期は七~九月、茎の先に小穂(しょうすい)が数個集まって頭状につきます。小穂は無柄(むへい)で長さ五~十ミリです。小穂の基部に茎のように長い包葉が一個つきますが、茎に連続して真っ直ぐに伸びるので、茎の延長のように見えます。(写真右下参照)

水田ではおもに種子繁殖しますが、休耕田などでは秋に茎の基部が丸く肥大してできた塊状(かいじょう)の茎の基部が残って翌年の発生源になります。

カヤツリグサ科には、和名にフトイ、サンカクイなど「イ」のつく種類がいくつもあります。これは針金のような茎が多数(※2)叢生(そう

せい)して湿地に群生しているのが、イグサ科のイ(蘭)に似ているためです。ホタルイの一種にイヌホタルイがあり、丘陵~低地の湿地や池沼にはえ、ホタルイと同じように水田の雑草になります。

せい)して湿地に群生しているのが、イグサ科のイ(蘭)に似ているためです。ホタルイの一種にイヌホタルイがあり、丘陵~低地の湿地や池沼にはえ、ホタルイと同じように水田の雑草になります。ホタルイは「蛍蘭」の意味ですが、どうしてそう名付けられたかはわかりません。

※1 葉身・葉で葉柄や托葉を除いた部分、平らで広がっている部分が多い

※2 叢生・一つの節から多数の葉や茎がでること

【写真左上、右下とも八甫地内の休耕田にて撮影】 写真と文 長須 房次郎