広報わしみや No.381~386

平成14年4月~平成14年9月

アブラナ科 2年草 高さ20~60cm

諸葛菜やたらに咲かせ悉皆屋(しっかいや) 星野麦丘人(ほしのばくきゅうじん)

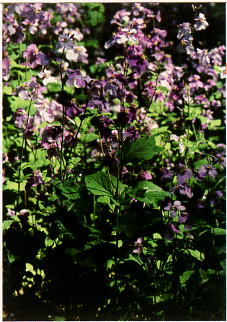

諸葛菜やたらに咲かせ悉皆屋(しっかいや) 星野麦丘人(ほしのばくきゅうじん)ショカツサイ(諸葛菜)は中国原産の帰化植物で、江戸時代には既に栽培されていたという記録がありますが、ほうぼうで目につくようになったのは戦後です。戦後、急速に全国に広がったいきさつが、植物採集ニュース第五〇号(昭和四十五年)に、「シキンソウ(紫金草)の種子を分けて二〇年」のテーマで、黒田辰一郎・奥山春季の二氏により、くわしく書かれています。

この文献によりますと、昭和十四年三月、南京郊外にある紫金山(しきんざん)の山麗一面に咲き乱れていた紫色の可憐な花の種子を、山口誠太郎博士と黒田の二名が持ち帰って栽培し、種子をたくさん採って全国の植物愛好家約一万名に配ったということです。昭和四十年代のことです。和名は二人で相談して、原産地の紫金山と花色の紫からシキンソ

ウ(紫金草)と命名しました。本種の和名についての話題は賑やかで、牧野富太郎博士は、ハナダイコンを使っています。他にもオオアラセイトウの名前もあります。

ウ(紫金草)と命名しました。本種の和名についての話題は賑やかで、牧野富太郎博士は、ハナダイコンを使っています。他にもオオアラセイトウの名前もあります。全草無毛で、根生薬と茎の下部の葉は羽状に深く裂けています。上部の葉は長だ円形で、縁(ふち)にあらい鋸歯(きょし)があり、基部は深く茎を抱いております。花は径二~三cm、淡紫色で、花期は四~五月です。

写真と文 長須 房次郎

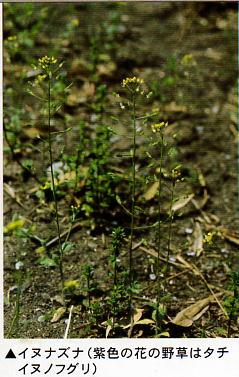

日当たりのよい丈の低い草地、芝地や道ばた、河原、耕作畑などにみられます。かつてはどこにでもみられる普通の野草でしたが、最近は町内でも珍しくなってしまいました。

日当たりのよい丈の低い草地、芝地や道ばた、河原、耕作畑などにみられます。かつてはどこにでもみられる普通の野草でしたが、最近は町内でも珍しくなってしまいました。茎につく葉は一~三センチで柄がなく、縁にはすこし切れ込みがあります。全面に星状毛(せいじょうもう)(星形に枝わかれした毛)があります。

茎の頂に黄色い小さな十字形の花が集まってつきます。果実はナズナの果実とは違って、だ円形で、表面には枝分かれしない短毛を密生します。無毛のものはメイヌナズナといわれます。花期は四~五月です。

和名のイヌナズナ(犬薺)はナズナに似ているが食用とならないので名付けられました。植物には、イヌゴマ、イヌタデ、イヌムギなど犬の名をかぶせたものがたくさんあります。それは、これによく似た有用植物があって、こちらは役に立たない場合に多く使われます。

ナズナ(わしみやの野草10参照)は春の七草の代表種で、七草粥に用いられています。民間薬として解毒、利尿、便秘、高血圧症などに用いられています。

【写真は共に八甫にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

カワヂシャは水辺の湿地に生える二年草で、葉腋(ようえき)(葉のつけ根のところ)から五~十五センチの花序を出し、多数の花をつけます。花は白色の地にうすい青紫色のすじがあり、直径は約四ミリで花冠は深く四裂します。

カワヂシャは水辺の湿地に生える二年草で、葉腋(ようえき)(葉のつけ根のところ)から五~十五センチの花序を出し、多数の花をつけます。花は白色の地にうすい青紫色のすじがあり、直径は約四ミリで花冠は深く四裂します。花期は普通の年では五~六月ですが、今年は四月中旬から咲き始めました。

茎は軟らかく、切口は円形で高さは二〇~六〇センチになります。葉は柄がなくて対生(たいせい)、うすい緑色で軟らかく、若葉は食べられます。和名のカワヂシャは川べりに生えるチシャ(野菜)の意味があります。[チシャ(萵苣)はキク科の二年生野菜]

レッドデータブックには国・県とも準絶滅危倶にリストアップされています。かつては町内の小川のへ

りに普通にみられましたが、最近は確認出来なくなりました。が、現在、中川の中州に比較的広く分布していることが分かりました。[朝日新聞四月二十三日の東埼玉版参照]

りに普通にみられましたが、最近は確認出来なくなりました。が、現在、中川の中州に比較的広く分布していることが分かりました。[朝日新聞四月二十三日の東埼玉版参照]似た種類にオオカワヂシャ(ヨーロッパ~アジア原産の帰化植物)があります。県内の分布は少なく、鷲宮町内でも未だ確認されていません。近隣では江戸川河川敷(幸手市内)にみられます。

【写真左上、右下ともに中川の中州(なかす)(八甫)にて撮影】

写真と文 長須 房次郎

ツルマンネングサについて大井次三郎博士は、その著書で「中国北部、朝鮮の原産で日本に栽植され、また、九州に野生があるともいわれる」(一九七〇)と記しています。また、奥山春季氏の著書にも「日本には野生化したもので朝鮮半島や中国大陸に自生がある」(一九八二)とありますが、近年関東を中心に自生のものが目立って多くなっています。よく庭にも植えられています。

ツルマンネングサについて大井次三郎博士は、その著書で「中国北部、朝鮮の原産で日本に栽植され、また、九州に野生があるともいわれる」(一九七〇)と記しています。また、奥山春季氏の著書にも「日本には野生化したもので朝鮮半島や中国大陸に自生がある」(一九八二)とありますが、近年関東を中心に自生のものが目立って多くなっています。よく庭にも植えられています。花をつける茎は高さ十五センチ内外で、下方は地面にふし、上のほうが斜めに立ち黄色い五弁の花をつけます。花をつけない茎は長く地面をはい、節から根をおろして繁殖し大群落をつくります。葉は3枚輪生し、長さは一・五~二センチ、淡緑色でかすかに光沢があります。

花期は五~六月です。いっぱんに結実しません。似た種類にオノマンネングサ、メノマンネングサ、コモチマンネングサなどがあります。

花期は五~六月です。いっぱんに結実しません。似た種類にオノマンネングサ、メノマンネングサ、コモチマンネングサなどがあります。ベンケイソウ科の植物は、水枯れしても生きながらえる強い生命力をもっています。「ベンケイソウ」という名は、茎を切って糸で軒下に吊って萎れさせても生き返るほどの強い生命力を、弁慶になぞらえたことによるといわれています。

【写真左上、右下とも粟原地内にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

常の日の つねのかなしみ 姫女苑 鍵和田(かぎわだ) 柚子(ゆうこ)

常の日の つねのかなしみ 姫女苑 鍵和田(かぎわだ) 柚子(ゆうこ)北アメリカ原産で、江戸時代末期(一八六五年頃)に鑑賞用に導入され、当時はヤナギバヒメギク(柳葉姫菊)と呼ばれていたといわれます。明治年間から各地に帰化し、今では全国にごく普通に見られるようになりました。姫女苑は俳句では夏の季語にもなっています。

ハルジオン(わしみやの野草72参照)とよく似ていますが、花はハルジオンより遅く咲き始め十月頃まで見られます。今年はサクラと同じようにいつもの年より早く咲き始めました。

ヒメジョオンの名は、「女苑」という中国名をもつヒメシオンと

形態が似ていることからつけられました。ハルジオンとは次の諸点で見分けられます。①茎は中に白いずいがある。②根生葉は幅広く、花時にはない。③茎上の葉は基部が狭く茎を抱かない。④つぼみの時一部の枝はうなだれるが全体いっしょではない。⑤舌状花は白色で冠毛がない(筒状花には冠毛がある)。

形態が似ていることからつけられました。ハルジオンとは次の諸点で見分けられます。①茎は中に白いずいがある。②根生葉は幅広く、花時にはない。③茎上の葉は基部が狭く茎を抱かない。④つぼみの時一部の枝はうなだれるが全体いっしょではない。⑤舌状花は白色で冠毛がない(筒状花には冠毛がある)。似た種類のへラバヒメジョオン(北アメリカ原産)は、大正年間に帰化したとされ、ヒメジョオンより痩せた土地を好みます。

【写真左上、右下ともに役場庁舎周辺にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

萍のみんなつながるまで待つか 飯島晴子

萍のみんなつながるまで待つか 飯島晴子水田、池、沼などの水面に浮かぶ小さな植物で、体は茎と葉の区別がない葉状体(ようじょうたい)となっています。

葉状体は長さ五~八ミリ、幅四~六ミリで、先は丸くなっています。表面には、はっきりしない脈が五~十一本あります。裏面は紫色で、その中央から多数の細い根を出します。(右下の写真参照)

根のつけ根から横の方に新しい芽を出します。新しい芽は親と同じ形になって、しばらくはいっしょにくっついていますが、のちに離れて別の個体になります。

秋の終わりにできた芽は水底に沈み、春に水面に浮かび成長します。秋に水面から突然消え、春忽然(こつぜん)と現れるので無者草(なきものぐさ)の別名があります。ウキクサの和名は葉状体が水面に浮いてい

るのでつけられました。表面が緑色で光沢があるので鏡草(かがみぐさ)ともいわれます。花期は八~九月、小さくて白い花を稀につけます。

るのでつけられました。表面が緑色で光沢があるので鏡草(かがみぐさ)ともいわれます。花期は八~九月、小さくて白い花を稀につけます。アオウキクサは、ウキクサにくらべ葉状体は小さく裏面は淡緑色で、ただ一本の根を出します。根のつけ根から新しい芽を出すことはウキクサと同じです。八~十月に肉眼では見えない小さな花をつけます。

【写真左上、右下とも宝泉寺池周辺にて撮影】 写真と文 長須 房次郎