広報わしみや No.339~344

平成10年10月~平成11年3月

イボクサは、沼や池のまわり、湿地、水路などにはえる一年草で、休耕田に多く見られます。

イボクサは、沼や池のまわり、湿地、水路などにはえる一年草で、休耕田に多く見られます。茎はまるく軟らかで、下部が地面にたおれ、よく枝分かれして先の方がななめに立ち、節から白色の細長い根をのばします。

葉は長さ三~六センチ、幅四~八ミリで、柄はなく、基(もと)の部分は長さ一センチほどのさやとなって茎を取り巻きます。

花期は九~十月です。花は直径約十ミリで、がく片三、花弁三、おしべ六、めしべ一よりなり、がく片は緑色ですが、花弁は白色~淡紅色です。おしべは花糸(かし)に長い毛がはえ、六個のうち三個はやや長くて花粉を出し、三個はやや短くて花粉がなく、仮雄しべとよばれます。

花は一日でしぼみます。

花は一日でしぼみます。果実は柄の首が曲がって下向きに垂れ、長さ九ミり、残ったがくにつつまれ、裂(さ)けて少数の種子をはじきます。

イボクサの名前は、昔この草をイボとりに用いたことによりますが、イボトリグサともいわれます。なお、イボクサの生育期間は四~十一月です。

【写真左上、右下ともに上川崎の休耕田にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

長雨のふるだけ降るや赤のまま 中村汀女(ていじょ)

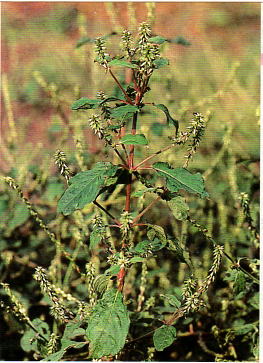

長雨のふるだけ降るや赤のまま 中村汀女(ていじょ)オオイヌタデは 「赤のまんま」 の名前で親しまれているタデの仲間で、イヌタデ (広報わしみや平成三年十二月号参照) より大形(おおがた)、河川敷や荒れ地、道ばたなどに普通にはえるタデ科の植物です。茎は太く、節(ふし)はふくれ、上部は枝分かれして、葉も大きく、群れをなしてはえていることが多いのでよく目につきます。

花穂(かすい)は長さ四~七センチで先が垂(た)れさがり、花は白色またはうすい紅色で、花期は六~十一月です。

似た種類のサナユタデは、大体同じ時期に、同じような場所で見られ

ますが、高さが一メートル以下で茎の節があまりふくれず、花穂が短く直立しているのでオオイヌタデと区別できます。

ますが、高さが一メートル以下で茎の節があまりふくれず、花穂が短く直立しているのでオオイヌタデと区別できます。オオベニタデは、ふつう庭に植えられ、また、河原などに野生化する大形の一年草です。花が淡紅色で花穂が短く立つのをオオケタデ(大毛蓼)、花が紅色で花穂が長くて垂れるのをオオべニタデ(大紅蓼)と区別して呼ぶことがあります。

【写真左上は上内、右下は八甫にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

ゐのこづち剥(は)いでは畳に並べゆく 加藤 秋邨(しゅうそん)

ゐのこづち剥(は)いでは畳に並べゆく 加藤 秋邨(しゅうそん)イノコズチ (牛膝)という名前は、ヒナタイノコズチとヒカゲイノコズチ (日陰牛膝)を区別しなかった時代の呼び名です。秋から冬にかけ藪(やぶ)の中を歩き回るとズボンやセーターなどに米粒くらいの種子がたくさんついて、後で取るのに手間取った経験がある人は多いと思います。.秋邨の俳句はイノコズチの特徴をよく表しているのが分かります。

ヒナタイノコズチは、日当たりのよい道ばたや草地に生(は)え、地中には数本の太い根があります。この根を冬季に葉が枯れてから

掘り、硫黄でくすべて乾燥したものを牛膝(ごしつ)と呼び、漢方で浄血、利尿、通経薬として用います。

掘り、硫黄でくすべて乾燥したものを牛膝(ごしつ)と呼び、漢方で浄血、利尿、通経薬として用います。牛膝という名前の由来は、四角形の茎にある節の部分に大きくふくれたところがあり、それが牛の膝の関節に似ているところから起きたものといわれています。

似た種類のヒカゲイノコズチは、林の中などの日陰に生え、葉はやや先がとがり、うすくて毛が少なく、根が細く、花穂も細くてまばらです。

【写真は左上は上内、 右下は東大輪地内にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

トキワハゼは、庭のすみや道ばた、田のあぜなどの日当たりのよい、やや乾いたところに普通に生(は)える植物で種子でふえます。一年中可愛らしい花を咲かせるのでよく知られています。

トキワハゼは、庭のすみや道ばた、田のあぜなどの日当たりのよい、やや乾いたところに普通に生(は)える植物で種子でふえます。一年中可愛らしい花を咲かせるのでよく知られています。葉は根ぎわからのものは大きくて対生し、上部では小さくなって互生します。茎は直立し、高さは五~十五センチで毛があります。

数個ないし十個の花が茎に間隔をおいてつき、下の方から開いていくにつれて茎がのびます。

花冠(かかん)は長さ十~十二ミリで唇の形をしており、上方は紫色、下方はわずかに紫色をおびた白色で大きく先が三つに分かれています。

種子はすぐ発芽し、じきに花を咲かせ、いつでも花がみられるので常磐(ときわ)ハゼの名前があります。

似た種類のムラサキサギゴケは、あぜ道などの湿地に生える多年草で、花期は春四~六月、花は紅紫色で長さ十三~二十ミリと大きく、花が終わる頃、根もとから地表をはうように茎をのばして (ほふく茎(けい)) 地面に広がり繁殖します。トキワハゼは「ほふく茎」を出さないのでムラサキサギゴケと簡単に見分けられます。

【写真は左上、右下とも宝泉寺池付近にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

タガラシは、水田や小さな流れに沿って生える二年草です。秋に発生し、根出葉(こんしゅつよう)を泥の上や水面にひろげた状態(写真右下参照)で冬を越し、春になって成長し茎がたちます。水辺だけでなく水田や溝のなかなどにも生え、水草といってもおかしくないほどです。

タガラシは、水田や小さな流れに沿って生える二年草です。秋に発生し、根出葉(こんしゅつよう)を泥の上や水面にひろげた状態(写真右下参照)で冬を越し、春になって成長し茎がたちます。水辺だけでなく水田や溝のなかなどにも生え、水草といってもおかしくないほどです。茎は、途中から多くの枝を出し、中空でやわらかく折れやすい植物です。葉はなめらかで光沢があり、下方のものは長い柄があり、深く三裂(れつ)、上方のものは柄が短く、細い裂片(れっぺん)に分かれます。

花期は三~六月で、枝の先に黄色の五弁花(ごべんか)をつけます。花の

大きさは径八ミリで、花後、果実が集まって長さ八~十二ミリの楕(だ)円形のかたまりになります。

大きさは径八ミリで、花後、果実が集まって長さ八~十二ミリの楕(だ)円形のかたまりになります。この草をかじると辛みがあるため、「田芥子(たがらし)」 の名前があります。この辛みはプロトアネモニンを含むためです。この物質は刺激性が強くて皮膚につくとただれます。似た種類のキツネノボタン(広報わしみや平成七年六月号参照)と同様有毒植物です。

*福寿草(フクジュソウ)もキンポウゲ科の植物で、有毒植物です。

【写真は左上八甫地内側溝、右下上内地内青毛堀川畔(はん)にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

菜の花や月は東に日は西に 与謝 蕪村(よさ ぶそん)

菜の花や月は東に日は西に 与謝 蕪村(よさ ぶそん)菜の花は江戸時代から俳句などにもよまれ、春の風物詩の代表となっています。菜の花は、弥生時代に渡来したといわれ、古くから油を搾(しぼ)るために栽培されてきました。

種子から搾(しぼ)った油が行灯(あんどん)や灯明(とうみょう)の灯油(とうゆ)として広く使われたことからアブラナと名づけられました。蕪村(ぶそん)の俳句や尋常小学唱歌の 『朧月夜』にある「菜の花畠に入日薄れ 見渡す山の端………」 の菜の花が、この在来のアブラナでした。

しかし、明治時代にヨーロッパから導入されたセイヨウアブラナがアブラナにとって代わりました。

ところが一般では、アブラナはもちろんセイヨウ

アブラナ、セイヨウカラシナ、カブ、ハクサイの類も全体の姿が似ており花が黄色で十字花なので 「菜の花」「菜種(なたね)」「油菜(あぶらな)」と呼んでいます。

アブラナ、セイヨウカラシナ、カブ、ハクサイの類も全体の姿が似ており花が黄色で十字花なので 「菜の花」「菜種(なたね)」「油菜(あぶらな)」と呼んでいます。現在、堤防や河川敷などに見られる 「菜の花」は野生化したセイヨウアブラナかセイヨウカラシナのいずれかです。セイヨウカラシナは茎の上部の葉が茎を抱かないのでアブラナと区別できます。

【写真は左上、右下とも鷲宮神社近くの青毛堀川堤防にて撮影】 写真と文 長須 房次郎