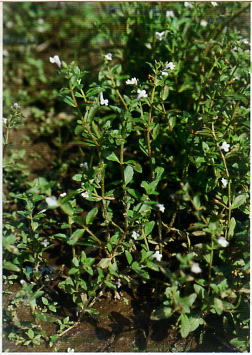

138 アメリカアゼナ(アメリカ畦菜) コマノハグサ科 1年草 アメリカアゼナの原産地は北アメリカで、戦後日本各地に広がった帰化植物の一つです。 アメリカアゼナの原産地は北アメリカで、戦後日本各地に広がった帰化植物の一つです。茎は四角形で無毛、高さは一〇~三〇センチになります。葉は一節に二枚ずつつき(対生)、三~五本の葉脈があり、へりには少数の浅い波形の歯があります。 花は葉腋(ようえき)(葉のつけね)に一個ずつつきます。花冠は長さ五~一〇ミリ、花の色は淡紅色~白色で、上下二つに分かれ、上の方は先が浅く二裂、下の方は大きくて三裂します。花は七月に咲き始め十月までみられます。 似た種類のアゼナは日本在来種(ざいらいしゅ)で、田のあぜや池のほとりなど、湿地にはえる一年草です。茎の高さは五~二〇センチで葉は対生、葉のへりには波形の歯がなく、光沢があって、三~五本の葉脈が目立  ちます。波形の歯があるのがアメリカアゼナですから葉の形でアゼナとみわけることができます。和名のアゼナは田の畦(あぜ)に多いところから名付けられました。 ちます。波形の歯があるのがアメリカアゼナですから葉の形でアゼナとみわけることができます。和名のアゼナは田の畦(あぜ)に多いところから名付けられました。アゼナは水田の代表的雑草の一つとして知られていました。しかし、現在ではアゼナよりアメリカアゼナが水田の雑草として普通になってしまいました。 [写真左上、右下とも東大輪地内にて撮影] 写真と文 長須 房次郎 |

茎は太くて直立し、先の方が弓なりに曲がり中空。若い茎は軟らかく、たけのこ状で、太いものは直径四センチにもなり地下茎から出て群生します。正岡子規の句 「山陰に虎杖森の如くなり」はイタドリが生い茂っているようすをよく表わしています。

若い茎は、シュウ酸を含むため酸味があり、生食したり、皮をむき水にさらして煮たり、塩漬にして保存山菜とし、乾燥した若葉はタバコに混ぜたり、または代用として使いました。中国では、若い茎の紅紫斑を虎の皮の模様にたとえて「虎杖」といいます。根は地下茎とともに薬効があり、通経、利尿、緩下剤などに用いられます。痛み取りの薬効があるのでイタドリと名づけられたといわれます。

イタドリは分布が広いため変異が著しく、葉に毛の多いものをケイタドリ、葉が厚く光沢のあるハチジョウイタドリ、花、果実が赤く染まるメイゲツソウ、高山の日当たりのよい草原に生えるオノエイタドリなどに区別されます。

似た種類のオオイタドリは、富山以北の裏日本、北海道に分布しています。

鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

萍のみんなつながるまで待つか 飯島晴子

萍のみんなつながるまで待つか 飯島晴子水田、池、沼などの水面に浮かぶ小さな植物で、体は茎と葉の区別がない葉状体(ようじょうたい)となっています。

葉状体は長さ五~八ミリ、幅四~六ミリで、先は丸くなっています。表面には、はっきりしない脈が五~十一本あります。裏面は紫色で、その中央から多数の細い根を出します。(右下の写真参照)

根のつけ根から横の方に新しい芽を出します。新しい芽は親と同じ形になって、しばらくはいっしょにくっついていますが、のちに離れて別の個体になります。

秋の終わりにできた芽は水底に沈み、春に水面に浮かび成長します。秋に水面から突然消え、春忽然(こつぜん)と現れるので無者草(なきものぐさ)の別名があります。ウキクサの和名は葉状体が水面に浮いてい

るのでつけられました。表面が緑色で光沢があるので鏡草(かがみぐさ)ともいわれます。花期は八~九月、小さくて白い花を稀につけます。

るのでつけられました。表面が緑色で光沢があるので鏡草(かがみぐさ)ともいわれます。花期は八~九月、小さくて白い花を稀につけます。アオウキクサは、ウキクサにくらべ葉状体は小さく裏面は淡緑色で、ただ一本の根を出します。根のつけ根から新しい芽を出すことはウキクサと同じです。八~十月に肉眼では見えない小さな花をつけます。

【写真左上、右下とも宝泉寺池周辺にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

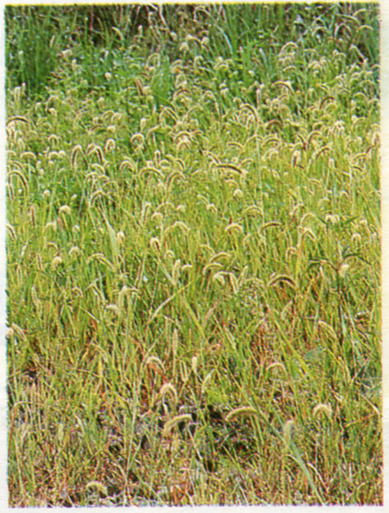

緑色の円柱状の穂を直立する最も普通な一年草。道ばた、畑、草原などに見られ、畑地、樹園地(じゅえんち)などに密生する夏の代表的な雑草として知られています。

緑色の円柱状の穂を直立する最も普通な一年草。道ばた、畑、草原などに見られ、畑地、樹園地(じゅえんち)などに密生する夏の代表的な雑草として知られています。和名のエノコログサは、穂が子犬の尾に似ていることからつけられました。英名では穂をキツネの尾に見たててホックステールグラスと呼ばれます。

茎は下方で枝分かれして、下の方は少し折れ曲がっていますが上部は直立します。葉は長さ十五センチ、幅一センチ前後で両面に毛がなく、へりがざらつきます。

花期は七~九月。茎の先に円柱状で緑色の穂をつけます。花穂は直立またはやや一方に傾きます。小穂のまわりに見える長い芒(のぎ)は小枝の変形したもので熟して小穂だけが落ちて芒が残ります。穂が紫色をおびたものをムラサキエノコロと呼んでいます。

似た種頬のアキノエノコログサも一年草で、高さ一米ぐらいになります。花期が多少遅く八~十一月。花穂は長日で先が垂れ、葉の表面にはやや長い毛がまばらに生えています。エノコログサより半日陰(はんひかげ)を好み、やぶや林地、道ばたに多く見られます。

エノコログサの穂で猫をじゃらして遊ぶので、ネコジャラシとも呼んでいます。

粟餅(あわもち)や粟(あわ)ぜんざいをつくるアワは、エノコログサを祖先とする栽培(さいばい)植物と考えられています。

写真 左上 エノコログサ 右下 アキノエノコログサの群落

写真と文 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

日当たりのよい場所を好む代表的な夏の雑草で、踏みつけに強く、道ばたや庭、グランドなど踏まれやすい地面の締まった場所によくみられます。

日当たりのよい場所を好む代表的な夏の雑草で、踏みつけに強く、道ばたや庭、グランドなど踏まれやすい地面の締まった場所によくみられます。強いひげ根を張って生育し、引き抜きにくいことから力草(チカラグサ)ともいわれます。

茎はへん平で、根元で枝分かれしてやや株立ちとなり、上部は斜めに立ち、高さ三十~六十センチになります。

葉は線形で長さ八~三十センチ、幅三~六ミリで、もとのほうの内面に長い白い毛があり、さやが茎を抱いています。

花期は八~十月で、茎の頂に七~十センチの花穂が数本、傘形につき、花穂の片側に小穂が二列につきます。小穂は緑色、

へん平で長さ四~五ミリほどあります。(右下の写真参照)

へん平で長さ四~五ミリほどあります。(右下の写真参照)オヒシバ(雄目芝)の名称は、穂が細いメヒシバ(雌日芝)に対しての呼び名で、メヒシバよりも外形が一層壮大で、より力強く生えるためにつけられました。メヒシバについては、「わしみやの野草79広報わしみや平成八年十月号」 を参照してください。

【写真は左上は久本寺、右下は八甫地内で撮影】 写真と文 長須 房次郎

水田や池などの浅い水の中にはえる水草の一種です。生育場所が減少してあまりみられなくなりました。町内では、休耕田や稲刈りの終わった水田などでみられます。泥の中を地下茎が横にのび、節からひげ根を出します。茎は切り口が丸くてやわらかい毛がはえ、長さ十~三十センチ、ときには六十センチにもなります。茎の大部分は水面上にあって、細く切れ込んだ葉を五~八枚ずつ輪生(*)します。

水田や池などの浅い水の中にはえる水草の一種です。生育場所が減少してあまりみられなくなりました。町内では、休耕田や稲刈りの終わった水田などでみられます。泥の中を地下茎が横にのび、節からひげ根を出します。茎は切り口が丸くてやわらかい毛がはえ、長さ十~三十センチ、ときには六十センチにもなります。茎の大部分は水面上にあって、細く切れ込んだ葉を五~八枚ずつ輪生(*)します。水中の葉は水面上の葉よりも深い切り込みがあり、細く糸状で、これでも同じ種類かしら? と思うほど形に違いがあります。キクモやタチモ(ア

リノトウグサ科)などの葉は、葉が水中にあるか空気中にあるかによって形が自在に変わることが出来ます。これは増水や渇水によって水位が変動する水辺に生育する水草の特性です。

リノトウグサ科)などの葉は、葉が水中にあるか空気中にあるかによって形が自在に変わることが出来ます。これは増水や渇水によって水位が変動する水辺に生育する水草の特性です。花期は八~十月で、水面上の葉の付け根に小さな紅紫色の唇形の花をつけます。花も果実も柄はほとんどありません。水中の葉にはしばしば閉鎖花(*)が出来ます。和名のキクモは葉が菊の葉に似ているのでつけられました。

※輪生…葉の着きかたの一つで、一節に三枚以上の葉が出ること。

※閉鎖花…開花することなく、自家受粉により結実する花で、花弁を欠くものが多い。

【写真左は上川崎地区、写真右は八甫地区の休耕田にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

ひるがへる葛の大葉や山雨急 染谷多賀子

ひるがへる葛の大葉や山雨急 染谷多賀子秋の七草の一つとして万葉の昔から親しまれてきた植物。茎はつる状になって一〇メートル以上にもなり、枝分かれしながら左巻きで他物にからみつきます。茎のもとの方は木質化します。

葉は長い柄があって互生し、三枚の小葉に分かれ、裏面に白い毛が密生し白色をおびます。風を受けてヒラヒラと裏をみせる風情が美しく、裏見草の名があります。また、葉は睡眠運動が盛んで、夜は垂(た)れて裏面を合わせて眠り、晴天の日中は表面を合わせ (クズの昼寝)ます。

花期は七~九月、写真のような紅紫色の花を密集してつけ、下から順に上の方へ咲いていきます。花後、かっ色のあらい毛が密生する七~八センチのさやができます。昔はクズのつるを材料にして葛布(くずふ)を織って着物にしたり、葉を家畜の飼料にしていました。

根は長さ一メートル以上、直径二〇センチにもなり、デンプンを多量に含んでおり、そのデンプンが葛粉(くずこ)です。奈良県吉野地方は、昔から葛粉の名産地で、吉野国栖(くず)の人々が葛粉をつくり、京の都へ売りに釆たことからこの名が生まれたといいます。根は漢方薬の葛根湯(かっこんとう)の原料として有名。葛粉を熱湯にとかしたものを葛湯といい、昔から感冒などで悪寒を伴う時に用います。また、二日酔いには乾そうしたクズの花を煎じて飲むとよく効きます。

(写真は東大輪にて撮影) 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

ゴキヅルは、低地の水辺や湿地にはえる蔓(つる)性の一年草です。茎は細くて、茎の変形した巻きひげで他の草にからまりながら伸び、約二メートルになります。巻きひげの先は二つになることもあります。

ゴキヅルは、低地の水辺や湿地にはえる蔓(つる)性の一年草です。茎は細くて、茎の変形した巻きひげで他の草にからまりながら伸び、約二メートルになります。巻きひげの先は二つになることもあります。葉はふつう長い三角形で、ときに三~五裂(れつ)するものがあります。切れ込みの深さによって、ハンモミジゴキヅル、モミジバゴキヅル、ツタバゴキヅルと区別されることがありますが、これは皆同じ種のなかの変異です。

花期は八~十一月で、花は黄緑色、径七ミリ、がくも花冠(かかん)(花弁の集まり)もともに深く五裂し、裂片(れっぺん)はほぼ同じ形で交互に並びます。

長さ一・五センチほどの卵形の果実は、表面にとげのような突起があり、熟すると横に割れ、ふたがとれて中から二個の大きな種子が顔を出します。

ゴキヅルの名は、果実が上下に裂(さ)ける様子がちょうど椀(わん)の蓋(ふた)がとれるようであることから、蓋つき椀である御器(ごき)(合器(ごうき)) にたとえたといわれます。

似た種類のスズメウリ(わしみやの野草-54-平成六年九月号参照)も水辺を好んではえる一年生のつる草です。ゴキヅルもスズメウリも、以前は農村のやっかいな雑草でしたが、河川改修や除草剤などの影響で、現在ではむしろ珍しい植物になりつつあります。ちなみに、埼玉県植物誌(一九九八年版) によれば、県内のゴキヅルの分布は十三市町村となつています。

【写真左上、右下ともに宝泉寺池付近にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

コニシキソウは北アメリカ原産の帰化植物で、現在では在来種のニシキソウを圧倒して、道ばた、あき地、庭、畑などいたるところに見られる繁殖力の強い雑草です。

コニシキソウは北アメリカ原産の帰化植物で、現在では在来種のニシキソウを圧倒して、道ばた、あき地、庭、畑などいたるところに見られる繁殖力の強い雑草です。葉は長楕円形(ちょうだえんけい)で長さ五~十ミリ、幅二~四ミリで、ふつう葉の上面中央に赤かっ色の斑点(はんてん)があります。

茎はいくつにも枝分かれして地面をはい、ところどころから根を出して地面に張り付くように伸びていきます。暗い赤色をしており、上向きの白い毛があります。茎を切ると乳白色(にゅうはくしょく)の汁がでます。

花期は七~十月で、葉腋(葉のつけ根のところ)に暗紅(あんこう)色のつぼ形の花を多数つけ、果実の表面には白い短毛があります。

似た種類のシキソウは、コニシキソウとは次の点で見分けられます。

①茎は紅色で毛が少ない。

②葉はひとまわり大きく表面には斑点(はんてん)がない。

③果実には毛がない。

日本名は茎の紅と葉の緑を「二色草(にしきそう)」とよんだものです。また、茎の紅と葉の緑の対象が美しいので錦草の名があります。オオニシキソウは北アメリカ原産の一年草で、人里のあき地や畑地にはえ、大型で茎は直立するか斜めにのびるので区別出来ます。

【写真は中央公民館近くにて撮影】 写真と文 長須 房次郎

山は暮れて野は黄昏の芒かな 蕪村

山は暮れて野は黄昏の芒かな 蕪村十五夜の月見にはススキの穂と白玉の団子とは昔から欠かせないものとなっています。日本全土の日当たりのよい、やや乾いたところに群生する多年草で、秋の七草の一つでもあります。

茎は高さ1米前後の円柱形で、やや太く、節があり、秋になると小さな花が20~30センチの穂になって茎の頂につきます。小穂には、長さ10~15ミリの芒(のぎ)があり、基部には長さ10ミリ前後の白い毛を密生します。各部に2個の小穂がつき、1つは柄がなく、他の1つは短い柄があります。花期は8~10月。葉はかたく幅1~2センチ、中脈(ちゅうみゃく)は太く白色で、ヘリがざらつき、下方がさやになって茎を包みます。

ススキの語源は、すくすく立つ木のような草、あるいは神楽(かぐら)に用いる鳴物用の木 - スズの木と考えられています。昔はカヤ(茅・萱)とよんで、かやぶき屋根をふいたり、炭俵を編んだりしました。

ススキは変異が多く、小穂の毛が紫色のものをムラサキススキ、葉に白いすじのあるのをシマススキ、黄白

色の横縞の斑が2~3センチ間隔にある園芸品種のタカノハススキなどがあります。似た種類のオギ(荻)は、水辺や湿地に生え、小穂に芒(のぎ)がなく、基部には穂の3~4倍長い絹糸のような白い毛があります。茎の質は堅く竹に似ており高さ約2米、根茎が長く地中をはい株立ちになりません。(十五夜は9月11日)

(写真、西大輪地内にて) 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

野原の湿ったやぶや水辺に生える一年草。つる性で、茎はごく細くて長さ一~三メートルにも伸びます。葉はやわらかく、形はさまざまで、葉と向かいあって巻きひげがつきますが、茎の下部が一部分肥大(ひだい)した地下茎となって越冬します。

野原の湿ったやぶや水辺に生える一年草。つる性で、茎はごく細くて長さ一~三メートルにも伸びます。葉はやわらかく、形はさまざまで、葉と向かいあって巻きひげがつきますが、茎の下部が一部分肥大(ひだい)した地下茎となって越冬します。花期は八~九月。。雌雄同株(しゆうどうしゅ)で、白色の花が咲き、雄花と雌花の区別があります。花冠は深く五裂(ごれつ)し、雄花には三個の雄しべ、雌しべに二裂する柱頭があります。

果実は球形で直径で約一センチ、はじめ緑色で、熟すると灰白色に変わり、液質、表面はなめらかで、細い糸のような長さ二~二・五センチの柄(え)でたれさがります。種子は平たく、長さ約六ミリで、へりが厚くなりません。

かつては本州、四国、九州の水田地帯にもっとも普通な植物でしたが、現在では全国的に見ても珍しい種になっています。

雀瓜の名は、小形の果実をスズメまたはスズメの卵に見立てて名づけられたようです。果実は塩漬または酢(す)潰にして食用にできます。

似た種類のゴキズルは、果実が横に裂けて上下に分かれ、上半分がふたのようにとれます。それを、かぶせぶたの容器(碁石入(ごいしい)れなど)にたとえて「合器蔓(ごきづる)」の名があります。

(写真は八甫クリーンセンター付近で撮影) 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

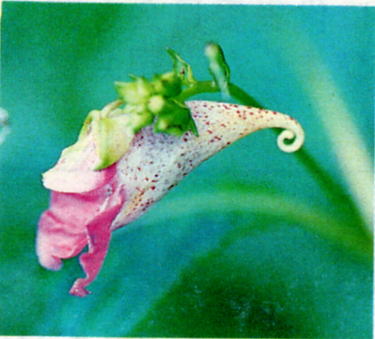

滴(ひたた)りのあつまるひびき 釣船草 瀧 春一(たき しゅんいち)

滴(ひたた)りのあつまるひびき 釣船草 瀧 春一(たき しゅんいち)山すその渓流(けいりゅう)のほとりや平地の湿地などに群生する一年草の植物。

茎は直立し、枝分かれして高さ八十センチぐらいになり節が太くやわらかい多肉質(たにくしつ)で、紅紫色をおび、地下部が細く少数の根をはっています。

葉は互生(ごせい)し長さ一~五センチの柄(え)があり、質がうすくて両面とも無毛。葉のヘリにはこまかい鋸歯(きょし)(ぎざぎざの切れ込み)があり、先端はとがります。

花期は八~十月。葉のわきから出た花柄(かへい)に数個の花をつけます。花は紅紫色で、花の直径は三センチ長さは三~四センチぐらい。花柄には紅紫色の肉質の毛があります。花は、がく片三個、花弁三個。がく片のうち下のものは特に大きく、袋になってそのしっぽは距(きょ)となっています。距には紫色の斑点(はんてん)があり、先が細くなって内側にくるりと巻いており中には蜜があります。上のがく片は厚くて緑色部が残っています。

ホウセンカと同じ仲間で、熟した果実は軽くふれただけで、音を立てて果皮が勢いよく巻きかえり、種子をはじきとばします。

花が細い柄(え)の先にぶら下がるので、釣舟草(つりふねそう)といわれます。(花の形を帆かけ舟と見たてた)似た種類のキツリフネ、ハガクレツリフネや、栽培されるホウセンカなど、これらの仲間は全草に毒性があり、誤食すると腹痛おう吐、下痢を起こすので、やわらかそうだが食用できません。

※写真は、鷲宮神社にて撮影 写真と文 長須 房次郎

日当たりのよい道ばた、荒れ地、畑の周辺などに見られるごく普通の雑草で、畑地にもよく発生します。

日当たりのよい道ばた、荒れ地、畑の周辺などに見られるごく普通の雑草で、畑地にもよく発生します。

北アメリカ原産の帰化植物で、日本には今から百年も前の明治十三年に入ってきました。

花は七月下旬から九月の間雄花とめ花が一つの株につきます。花粉は風で飛び、他の株の雄しべについて受精します。こういう花を風媒花といいます。この花粉を吸いこむと「花粉病」をおこしますが、日本では雨が多いので北アメリカほどの被害はありません。

苗のころは、「キバナノコスモス」にそっくりで、花壇に生えていると区別がつきにくいのでこまることがあります。

英名をラグウィード(ぼろ草)とか、ホッグウィード(豚草)というところから、ブタクサと名づけられました。ブタクサモドキ、クワモドキも北アメリカ原種ですが、ブタクサのように多くありません。

日当たりのよい湿地や水田にはえ、休耕田などでは群落をつくります。生育期間は四月~十月で北海道から九州まで分布しています。

日当たりのよい湿地や水田にはえ、休耕田などでは群落をつくります。生育期間は四月~十月で北海道から九州まで分布しています。茎は細い円柱形で、地ぎわで分けつして束(たば)になって立ちます。直径は一~二ミリ、表面は滑らかで緑色をしています。葉は(※1)葉身が発達せず茎の基部の鞘(さや)だけになっています。

花期は七~九月、茎の先に小穂(しょうすい)が数個集まって頭状につきます。小穂は無柄(むへい)で長さ五~十ミリです。小穂の基部に茎のように長い包葉が一個つきますが、茎に連続して真っ直ぐに伸びるので、茎の延長のように見えます。(写真右下参照)

水田ではおもに種子繁殖しますが、休耕田などでは秋に茎の基部が丸く肥大してできた塊状(かいじょう)の茎の基部が残って翌年の発生源になります。

カヤツリグサ科には、和名にフトイ、サンカクイなど「イ」のつく種類がいくつもあります。これは針金のような茎が多数(※2)叢生(そう

せい)して湿地に群生しているのが、イグサ科のイ(蘭)に似ているためです。ホタルイの一種にイヌホタルイがあり、丘陵~低地の湿地や池沼にはえ、ホタルイと同じように水田の雑草になります。

せい)して湿地に群生しているのが、イグサ科のイ(蘭)に似ているためです。ホタルイの一種にイヌホタルイがあり、丘陵~低地の湿地や池沼にはえ、ホタルイと同じように水田の雑草になります。ホタルイは「蛍蘭」の意味ですが、どうしてそう名付けられたかはわかりません。

※1 葉身・葉で葉柄や托葉を除いた部分、平らで広がっている部分が多い

※2 叢生・一つの節から多数の葉や茎がでること

【写真左上、右下とも八甫地内の休耕田にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

ヤハズソウは日当たりのよい草地、道ばたなどに生え、淡紅色の小さな蝶形の花をつける一年草です。

ヤハズソウは日当たりのよい草地、道ばたなどに生え、淡紅色の小さな蝶形の花をつける一年草です。葉は短い柄があって互生し、三枚の小葉からなる複葉です。小葉には一七~二二本の側脈が平行して葉の縁に届き、葉先を指でつまんで引っ張ると、脈に沿って矢筈(※やはず)形に切れるため矢筈草(やはずそう)と呼ばれます。また、切れた形が握り鋏(和鋏(わばさみ))に似ているので、ハサミグサともいわれます。

葉は柄のもとの方に膜質で長さ六~八ミリある一対の托葉(たくよう)があります。

茎は直立し、下向きの短い毛がやや密生し、枝分かれして高さ三〇センチ前後になります。根が細く、根癌(こんりゅう)がたくさん認められます

。

。花期は八~十月で葉腋(ようえき)に淡紅色の小さい花が一~二個つきます。花は長さ五ミリ、がくは紫色をおび深く五裂し、長さは三~三・五ミリです。

似た種類のマルバヤハズソウはヤハズソウと同じような場所にはえ、両種が混生することもあります。茎は

より枝が多く、葉の先がハート形にくぼみ、茎の毛が上向きにはえているので見分けられます。

※矢筈(やはず)…矢の上の端の、弦をうけ る部分のこと。

ミドリガメ掬う親子の祭りかな 長須靖蛤子

[写真左上・右下とも弦代公園にて撮影] 写真と文 長須 房次郎