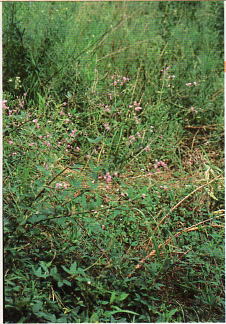

アレチヌスビトハギは北アメリカ原産の多年草です。昭和十五年(一九四〇)に大阪府で初めて採集されました。近畿から東海地方を中心に局所的に雑草化していましたが、最近は県内各地の荒地や道ばたにも見られるようになりました。私が鷲宮町内に生育しているのに気付いたのは平成十四年の秋、八甫地内の中川堤防や宝泉寺池周辺の荒地には、かなり多く見られました。

アレチヌスビトハギは北アメリカ原産の多年草です。昭和十五年(一九四〇)に大阪府で初めて採集されました。近畿から東海地方を中心に局所的に雑草化していましたが、最近は県内各地の荒地や道ばたにも見られるようになりました。私が鷲宮町内に生育しているのに気付いたのは平成十四年の秋、八甫地内の中川堤防や宝泉寺池周辺の荒地には、かなり多く見られました。茎は開出毛(※かいしゅつもう)が密生し、高さは五〇~一〇〇センチになります。葉は三小葉からなり、小葉は五~八センチ、幅一~四センチ、個体により広狭さまざまで上はまばらに毛があり、下面は多毛で淡色です。

七~九月に葉腋から長さ六~九ミリの花序を出し、淡紅色の蝶形花を開きます。花は一日花で、夕方赤っぽく変色してしぼみます。

果実はへん平で、かぎ状に曲がった微毛を密生し、四~六節にくびれ、熱すると節ごとに切れ、表面にはえた微毛で動物の体について散布されます。

在来種のヌスビトハギは、山野の林のへりなどのやや日当りのよいところに生え、果実はへん平ですが、普通二節からなります。果実が夜盗のように、そっと人のあとについてくるのでヌスビトハギの名前がつけられました。

※開出毛…茎や葉柄の表面に対してほぼ垂直に生じる毛。

[写真左上 宝泉寺池近く、写真右下 中川堤防にて撮影] 写真と文 長須 房次郎

湿地、池や沼、溝のふち、水田などに生育する多年草で、オモダカ、アギナシと同じグループの植物です。

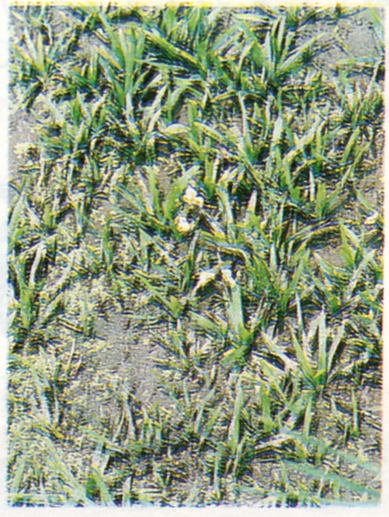

湿地、池や沼、溝のふち、水田などに生育する多年草で、オモダカ、アギナシと同じグループの植物です。葉の形がマクワウリの皮を縦(たて)に細くむいた状態に似ているので瓜皮(うりかわ)の名があります。

前年の秋に地下茎の先にできた塊茎(かいけい)から発芽し、幼苗(ようびょう)の二~三枚の葉は細長い線形で根ぎわから叢生(そうせい)します。はじめの頃はコナギやオモダカの幼苗と似ています。水中葉(すいちゅうよう)のまま生長するので葉は常に線形です。葉は普通沈水性ですが、写真のものは水がひいてしまった状態のものです。

花期は七~九月ですが十月になって咲くこともあります。葉の間から十センチ内外の花茎(かけい)が直立し、上部に三枚の

花弁をもつ白色の花がつきます。雄花(おばな)と雌花(めばな)の区別があり、一個の雌花は一番下の節につき、花が終わると球状の果実ができます。

花弁をもつ白色の花がつきます。雄花(おばな)と雌花(めばな)の区別があり、一個の雌花は一番下の節につき、花が終わると球状の果実ができます。やわらかな白い根が叢生し、また、根ぎわから細長い白色の地下茎(ちかけい)をのばし、その先端に新しい芽ができ株を作り、その株から次の株ができるというようにしてふえていきます。それらの株の地下茎の先に塊茎(かいけい)ができます。オモダ力も同じふえ方をしますが、アギナシは根ぎわに球状の芽をつくって越冬します。(※塊茎は地下茎の一つで塊(かい)状に肥大(ひだい)し、でんぷんなどを貯え、多くの芽をもっている。クワイ、ジャガイモなど。なおクワイはオモダカの変種)

写真は、中妻地内の休耕田で撮影 写真と文 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

クサネムは湿地にはえ、川のほとりや田の畔、休耕田などで見られます。

クサネムは湿地にはえ、川のほとりや田の畔、休耕田などで見られます。茎は無毛で高さ五十~一〇〇センチになり、淡緑色で上部は中空です。葉は二十~三十対の小さな小葉が密接して並び、下面は粉を付けたような白色をしています。ネムノキに似た多数の小葉をつけるところからクサネムの名があります。ネムノキは夕方にならないと葉が閉じませんが、クサネムの方は触っただけでゆっくりと葉が閉じていきます。夜間や雨の日は葉面を中側に折りたたんで眠ります。

学名アエスキノメネ インディカのアユスキノメネは、ギリシア語で「恥ずかしがった」の意味で、夕方、葉が閉じて垂(た)れる様子を、草が恥ずかしがっていると擬人的(ぎじんてき)に見た、リンネが命名したものです。

花は長さ一センチで黄色からうす黄色の蝶形花で、七月から十月に咲きます。

果実は無毛で長さ三~五センチ、幅五ミリで六~八節があり、熟すと節ごとに離れて落ち、一節ごとに一種子があります。果皮がコルク質で軽いので水に浮いて流れ散布されます。

果実は無毛で長さ三~五センチ、幅五ミリで六~八節があり、熟すと節ごとに離れて落ち、一節ごとに一種子があります。果皮がコルク質で軽いので水に浮いて流れ散布されます。似た種類のカワラケツメイは平地の草原にはえる一年草です。茎は堅く上部に毛があり、中空ではなく、葉はクサネムより緑が濃く、小葉の先がとがっています。果実はへん平、長さ三~四センチで短い毛が密生し、熟して二片に裂けるのでクサネムと区別できます。

【写真左上、右下ともに宝泉寺池付近にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

道ばた、荒れ地、土手などにふつうにみられる二年草で、ロゼットで冬を越します。

道ばた、荒れ地、土手などにふつうにみられる二年草で、ロゼットで冬を越します。茎は高さ一・五メートルにもなる大型の草で、葉とともに赤かっ色をしたとげのような剛毛(ごうもう)があります。剛毛を倍率の高いルーペでみると、先が碇(いかり)のようにわかれていて、ひっかかりやすくなっていることがわかります。ひげを剃ったあとのようにザラザラした感触があるので「髪剃菜(こうぞりな)」の和名がつけられました。

また、剛毛が人の皮膚にふれるとひっかかることから、これを剃刀

(かみそり)に見立てて、「剃刀菜(かみそりな)」 の意味のコウゾリナになったという説もあります。 葉には両面にあらい毛がはえ、上部の葉は次第に小型になり茎を抱きます。

花期は五~十月で、茎の上の方で枝を分け、直径二~

二・五センチの黄色い頭花(とうか)をつけ、総包(そうほう)には濃い緑色の剛毛があります。

二・五センチの黄色い頭花(とうか)をつけ、総包(そうほう)には濃い緑色の剛毛があります。*ロゼット…根もとから出た多くの葉が地表に放射状にひろがったもの。

*頭花…タンポポのように複数の花が集まって、まるで一つの花のようにみえるもの。

*総包…頭花の外側を包んでいる「がく」のようなもの。包葉(ほうよう)(花の下にある変形した葉)の集まったもの。

【写真は左上、右下ともわし宮団地付近にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

金剛の駒繁草 よぢのぼる 本田一杉

金剛の駒繁草 よぢのぼる 本田一杉コマツナギの名は「駒繋(こまつな)ぎ」の意味で、馬をつないでも切れないほど茎が丈夫だというところから名付けられました。

コマツナギは、本州から九州までの野原、海岸、土手などの日当たりがよく乾いた場所に普通に見られる植物ですが、町内には少ないようです。

花期は七~九月で、紅紫色の小さな蝶形の美しい花が、茎の上部の葉腋(ようえき)(葉のつけねのところ) に総状に咲きます。花序(かじょ)は四~十センチで、花は下から順に上の方へ咲いていきます。花に虫がふれると、竜骨弁(りゅうこつべん)と呼ばれる中央の花弁に包まれていた雄しべと雌しべがはじけるように跳(は)ね上がり、花粉をまいて虫の体につけます。莢(さや)は長さ三センチ前後の円筒形で数個の種子があります。葉は七~九個の小葉からなる複葉で、両面に短い伏せた毛が

あります。茎には上向きの伏し毛があって、よく枝をうち、下方は木質(もくしつ)で直径が一センチにもなります。

あります。茎には上向きの伏し毛があって、よく枝をうち、下方は木質(もくしつ)で直径が一センチにもなります。根は全く木質で堅(かた)く、深く地中にもぐり上部に多数の茎を出します。

◆このシリーズで紹介する野草は、毎月「広報わしみや」が皆さんの手元にとどくころ町内でみられるものを紹介しています◆

【写真は八甫上北側用水畔にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

コマツヨイグサはメマツヨイグサ(わしみやの野草77参照)と同じく北アメリカ原産の帰化植物で、明治末期から大正初期に日本に渡来したといわれています。急に多くなったのは昭和初期にはいってからで、現在では日本全土に広まっています。

コマツヨイグサはメマツヨイグサ(わしみやの野草77参照)と同じく北アメリカ原産の帰化植物で、明治末期から大正初期に日本に渡来したといわれています。急に多くなったのは昭和初期にはいってからで、現在では日本全土に広まっています。ふつう海岸の砂地や河原などに群生しますが、町内では道端の植え込みの中や舗装道路の歩道のすきまなどに生育しているのがみられます。メマツヨイグサは町内いたるところでみられますが、コマツヨイグサはここ数年のあいだにみられるようになった比較的新しい野草です。

茎は根ぎわから枝分かれして地表をはうか、斜めに立って高さ二十~六十センチになります。葉の形は、他のマツヨイグサとちがって、深く羽状に裂けたものから浅い波状の歯をもつものまであります。

花は葉のつけ根のところに一つずつつきます。ふつう六~八月の夕方に淡黄色の花を開き、がく片は下方に反り返ります。花の大きさは直径二~三センチで、翌朝にはしぼみ黄赤色に変わります。果実は二・五センチ前後で、種子は角ばらずなめらかです。

マツヨイグサ(待宵草)の名前は夕方に花が咲くのでつけられました。

【写真上左、下右とも鷲宮中学校近くの路傍にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

サンショウモは水面に浮遊(ふゆう)する一年生の水生シダで根がありません。本州(中部以西)、四国の瀬戸内海側から九州西部の低地で水田や池沼に生育します。

サンショウモは水面に浮遊(ふゆう)する一年生の水生シダで根がありません。本州(中部以西)、四国の瀬戸内海側から九州西部の低地で水田や池沼に生育します。国・県のレッドデータブックでは、「絶滅危倶種Ⅱ類」に指定されています。県内では、江戸川右岸に接する市町に分布記録がありません。鷲宮町では平成二年に鷲中近くの水田で確認したのが最後でしたが、今年休耕田に群生しているのを確認できました。

サンシヨウモは切断された植物体から栄養繁殖するので、環境がよいと水田一面をおおいつくし害草になることもあります。しかし、水田除草剤に弱いので耕作地帯では激減(げきげん)しているわけです。

葉は三枚輪生し、二枚は水面に浮葉となり、一枚は水中に沈む水中葉(すいちゅうよう)になります。浮葉の上面には泡立て器のような形の多細胞の毛があり、空気とふれる面をふやして水をはじく役割をしています。水中

には根のような器官が伸び、養分を吸収します。

には根のような器官が伸び、養分を吸収します。シダ植物ですから花はつかず、胞子で殖えます。 その胞子のできる胞子嚢(ほうしのう)は、水中葉の基部(きぶ)に集まってつき十~十二月に成熟します。浮葉(大きさは長さ〇・八センチ~二センチ、幅一二センチ以下)の並び方がサンショウの葉に似ているので山椒藻(さんしょうも)の名前がつけられました。

写真と文 長須 房次郎

日当たりのよい畑、道端、あき地、公園、庭さきなどに普通に見られる一年草。全草多肉質で無毛、葉は互生又は対生し、又枝先に集まる。

日当たりのよい畑、道端、あき地、公園、庭さきなどに普通に見られる一年草。全草多肉質で無毛、葉は互生又は対生し、又枝先に集まる。

七月から九月にかけて、黄色い小さい花を枝の先に三~五個つける。花には柄がなく、花弁は五枚、さかさ卵形で先がくぼんでおり長さが約四ミリ、おしべは七~十二本で黄色、

スベリヒユの若い茎や葉は茹でて、ゴマあえ、三杯酢などにして食べる。たくさん食べると下痢をするが、民間薬として煎じて利尿、解毒などに用い、また毒虫に刺されたとき茎葉をもんで塗るなど用途が広い。採取時期は七-八月、開花前が最適。昔は乾燥して貯蔵し非常食としました。

スベリヒユの名は、茹でるとぬめりがでることに由来し、イワイヅル、ヒデリグサ、スベリビ、ツルツル、ヨゴシグサ、トンボグサ等の別名もみなこの草の特徴をあらわしています。

滑莧これしきの身のおきどころ(清水径子)

露草に似たる女を訪ねばや 高濱虚子

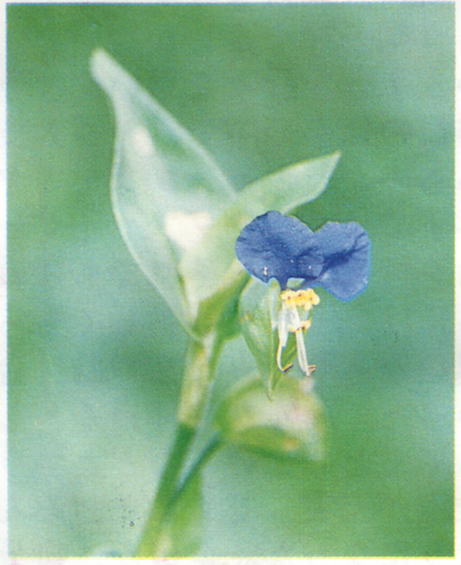

露草に似たる女を訪ねばや 高濱虚子道ばたや庭先などのやや湿ったところや、荒れた畑などに普通に見られる一年草。

昔から人々に親しまれ、万葉集だけでもツユクサを詠んだ歌が九首もあります。万葉集では鴨頭草(つきくさ)と書かれています。花の汁を、布にこすりつけて染めるという着草(つきくさ)という意味があります。この色素は水や光に弱くすぐ色あせてしまうので、友禅の下絵を書くのに使われます。

花期は、六-十月。花は青色または青紫色で二つにたたまれた苞葉から一個ずつ顔をだして咲きます。ツユクサの色を縹

色(はなだいろ)ともいい縹草(はなだぐさ)はツユケサの異名となっています。

色(はなだいろ)ともいい縹草(はなだぐさ)はツユケサの異名となっています。茎の下部は横にはい、節から根を出し、よく枝分かれして草むら状になり上部は斜めにのびます。葉は理科の学習で気孔を見るときに利用されます。

若芽は、おひたし、あえもの向きですが、バターやサラダ油で妙めたりして食べられます。

湿しんやかぶれには地上部を日干しにしたものを浴場料に、のど痛には煎じてうがいをするとよいといわれています。ホタルグサ、ハナガラトンボクサなど方言があります。

(写真は八甫コミュニティセンター周辺にて撮影) 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

常の日の つねのかなしみ 姫女苑 鍵和田(かぎわだ) 柚子(ゆうこ)

常の日の つねのかなしみ 姫女苑 鍵和田(かぎわだ) 柚子(ゆうこ)北アメリカ原産で、江戸時代末期(一八六五年頃)に鑑賞用に導入され、当時はヤナギバヒメギク(柳葉姫菊)と呼ばれていたといわれます。明治年間から各地に帰化し、今では全国にごく普通に見られるようになりました。姫女苑は俳句では夏の季語にもなっています。

ハルジオン(わしみやの野草72参照)とよく似ていますが、花はハルジオンより遅く咲き始め十月頃まで見られます。今年はサクラと同じようにいつもの年より早く咲き始めました。

ヒメジョオンの名は、「女苑」という中国名をもつヒメシオンと

形態が似ていることからつけられました。ハルジオンとは次の諸点で見分けられます。①茎は中に白いずいがある。②根生葉は幅広く、花時にはない。③茎上の葉は基部が狭く茎を抱かない。④つぼみの時一部の枝はうなだれるが全体いっしょではない。⑤舌状花は白色で冠毛がない(筒状花には冠毛がある)。

形態が似ていることからつけられました。ハルジオンとは次の諸点で見分けられます。①茎は中に白いずいがある。②根生葉は幅広く、花時にはない。③茎上の葉は基部が狭く茎を抱かない。④つぼみの時一部の枝はうなだれるが全体いっしょではない。⑤舌状花は白色で冠毛がない(筒状花には冠毛がある)。似た種類のへラバヒメジョオン(北アメリカ原産)は、大正年間に帰化したとされ、ヒメジョオンより痩せた土地を好みます。

【写真左上、右下ともに役場庁舎周辺にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

鉄道草赤い夕日に照らされて 川崎展宏

鉄道草赤い夕日に照らされて 川崎展宏北アメリカ原産の二年草で、明治初年(一八七〇年)に日本に伝わってきました。短期間に全国に分布を広めたので人々の注目をひきました。そのためゴイッシングサ(御一新草)・メイジソウ(明治草)・ヨカワリグサ (世代り草)・テツドウグサ(鉄道草)などたくさんの方言がうまれました。いまは日本中の原野、道ばた、空き地などにはえ、厄介な雑草になっています。

秋に円みを帯びた葉を数枚出して冬を越し、春に茎が立って高さ一~二メートルになります。葉は、線形で互生し密につきます。茎、葉にあらい毛がはえます。葉は緑色で、鋸歯(きょし)はまばらで片側に二~四個、上方のものほど少なくなり、へりにまばらな長毛があります。茎の先が多数枝分かれして、小さな白い花が咲き花全体が大きな円すい状の大

きな穂となります。花期は八月から十月で、果実は淡褐色の冠毛でよく飛び散ります。

きな穂となります。花期は八月から十月で、果実は淡褐色の冠毛でよく飛び散ります。ヒメムカシヨモギとよく似たオオアレチノギクは、同じ場所に混じってはえますが、①茎や葉の毛が多い②葉の鋸歯が多い③葉のわきからわき芽がのびて葉をつける④舌状花がないことなどで、見分けられます。

※和名はムカシヨモギの姫の意、鉄道などによって日本各地に広まったので鉄道草

[写真左上、右下とも温水プール周辺にて撮影] 写真と文 長須 房次郎

名をへくそかづらとぞいふ花盛り 高濱虚子

名をへくそかづらとぞいふ花盛り 高濱虚子荒れ地や草やぶ、林のまわりなどに生えるつる性の多年草。生け垣や庭木にもまつわりついて生えます。7月~9月の間、葉のつけねに長さ約1センチのつりがね状の美しい花をつけます。花の外側は白く、内側が赤紫色で、灸(きゅう)をすえたあとに似ているので灸花(ヤイトバナ)ともいわれます。茎や葉、熟した実をふくめ、植物全体に悪臭(あくしゅう)があるのでヘクソカズラの名があります。

茎は左巻きで、他物にからみついて伸び、長さは3米以上にもなります。茎の下部は、枯れないで残り、木化して直径が1センチ以上になります。秋になると葉は枯れても、ほかのものにからみついたつるは、そのまま枯れずに残ります。そのつるには、黄色になった実がびっしりついています。

この実は球形で直径約5ミリ、中に2個の種子があります。鳥がよく食べますが、残れば冬を越し春になっても乾燥せず生きています。この実をつぶした汁は、しもやけ、ひび、あかぎれなどに効きます。秋十分熟した実をとって使いますが、洗って水気をきった実をつぶし、その液をぬります。ワセリンやクリームにまぜて使う方法もあります。葉はてんぶらにして食べられます。

写真はヨシにからんだヘクソカズラ宝泉寺池の近くで撮影したものです。

鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

メマツヨイグサは、道ばた、荒れ地、河原など普通に見られる待宵草(まつよいぐさ)の一種です。オオマツヨイグサに似ていますが、次の点で区別できます。①茎や果実の毛は、もとがあまりふくれず赤くない。②根生葉(こんせいよう)(根から出たように見える葉)は先がとがり、葉面はでこぼこしないでへりの歯(は)の数が多い。③花は小さく、直径一・五~三センチ、がくは淡緑色。花期は七~十月。多型(たけい)の植物で、アレチマツヨイグサとよばれているものはメマツヨイグサの一型(いっけい)ではないかといわれます。

メマツヨイグサは、道ばた、荒れ地、河原など普通に見られる待宵草(まつよいぐさ)の一種です。オオマツヨイグサに似ていますが、次の点で区別できます。①茎や果実の毛は、もとがあまりふくれず赤くない。②根生葉(こんせいよう)(根から出たように見える葉)は先がとがり、葉面はでこぼこしないでへりの歯(は)の数が多い。③花は小さく、直径一・五~三センチ、がくは淡緑色。花期は七~十月。多型(たけい)の植物で、アレチマツヨイグサとよばれているものはメマツヨイグサの一型(いっけい)ではないかといわれます。夏の夜の景物(けいぶつ)として親しまれている待宵草(まつよいぐさ)の仲間は、一般に月見草(つきみそう)とよばれており、おもに、江戸時代の末期から明治時代にかけて、外国からやってきて住みついた帰化植物です。

本来のツキミソウは白花で、メキシコ原産の二年草。高さ約六十センチで夏の夕刻開き翌朝しぼんで紅色になります。鑑賞用として入ってきましたが、性質が弱いため今ではほとんど栽培されていません。

似た種類のマツヨイグサ(待宵草)は、南アメリカ原産の多年草で江戸時代の末に渡米し、各地に野生化している。花期は五~七月。また、コマツヨイグサは北アメリカ原産の二年草で花期は六~八月。

近年よく庭に植えられているヒルザキツキミソウの花の色は白またはピンク色。北アメリカ原産の多年草で花期は六~八月、最近かなり野生化しています。

※写真は、八甫地内で撮影 写真と文 長須 房次郎

空き地、やぶ地、家の周囲などいたるところに生えるつる性の多年生植物。長い地下茎を横にのばし、ところどころから芽をだします。地上に出た茎は枝分かれしてよく伸び、他の草や木におおいかぶさります。生長が早く、藪を枯らすほどよく繁殖するのでヤブガラシといいます。家の周囲に生えると植え込みや屋敷がとり囲まれいかにもみすぼらしく見えるようになるのでビンボウカズラという別名もあります。

空き地、やぶ地、家の周囲などいたるところに生えるつる性の多年生植物。長い地下茎を横にのばし、ところどころから芽をだします。地上に出た茎は枝分かれしてよく伸び、他の草や木におおいかぶさります。生長が早く、藪を枯らすほどよく繁殖するのでヤブガラシといいます。家の周囲に生えると植え込みや屋敷がとり囲まれいかにもみすぼらしく見えるようになるのでビンボウカズラという別名もあります。新芽は濃い赤褐色で軟毛があり、のびた茎(つる)にはりょう(稜)があります。葉は互生で長い柄があり鳥足状の五枚の小葉に分かれ、葉の反対側に巻きひげ(茎の変形)がでます。ひげは先が二つに分かれ、このひげで他物にからみつきながら茎は五~六メートルにものびます。

花期は七~八月、花をつける枝は葉と向かいあってふさ状に集まった小花をつけます。花弁は四枚で緑色そのもとの方は花盤という橙色の盤上の部分で花弁が落ちると目立ちます。花にはアオスジアゲハがよく集まります。花後、紫黒色のブドウのような小さい果実をつけます。

新芽やつる先は食用になります。普通は塩を加えてゆで、水にさらしてから調理します。薬用には、根を煎じて消炎、解毒、鎮痛、利尿薬などに利用されるほか、はれものや毒虫に刺されたときに茎葉の生汁をつけるとよいといわれます。

(写真は東大輪地内にて撮影) 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

道ばたや堤防など町内各地に見られます。花の時期は七~八月。梅雨の終わりから夏の間咲き続けるので目につく野草です。「この花を見て憂を忘るる」という故事から「萱草」という名がつけられたともいわれます。

道ばたや堤防など町内各地に見られます。花の時期は七~八月。梅雨の終わりから夏の間咲き続けるので目につく野草です。「この花を見て憂を忘るる」という故事から「萱草」という名がつけられたともいわれます。

ノカンゾウ、ユウスゲ、ニッコウキスゲなどユリ科キスゲ属の一種です。このなかまでは、ヤブカンゾウだけが八重の花をつけます。

キスゲ属の学名ヘメロカリスには「一日の美しさ、日中美しい」という意味がありますが、この花は「一日花」で一日でしぼんでしまいます。

ノカンゾウは、一重の花で、田のあぜや湿ったところに見られます。花色には変異がありますが、花が赤く、筒部の長いものをベニカンゾウと呼んでいます。

夏の暑さに負けずに咲く野草にひととき目をかけてみてください。また、この草の若紫は食べられることも心にとめておいてください。