アゼナルコは、川岸や田の畦などの湿った草地にはえ、休耕田にも見られるカヤツリグサ科アゼナルコの小穂スゲ属の一種です。

アゼナルコは、川岸や田の畦などの湿った草地にはえ、休耕田にも見られるカヤツリグサ科アゼナルコの小穂スゲ属の一種です。根茎は短く、株だちになって叢生(そうせい)します。茎は三稜形(さんりょうけい)で上の方はぎらつき、茎の基部の葉鞘(ようしょう)は葉身がなく茶かっ色です。葉はへん平で革質、黄緑色で無毛です。

花期は五~六月で、長さ四~七センチの細長い円柱形の小穂が四~六個茎の上のほうにつき、垂れ下がります。小穂の色は淡黄かっ色です。一番上の小穂は、先の方に雌花、もとの方に雄花をつけますが、他の小穂はみな雌花です。

和名は、小穂が連なって垂れ下がっているようすを、鳥を追い払う鳴子に見立て、畦などにはえているところから畦鳴子と名付けられました。

和名は、小穂が連なって垂れ下がっているようすを、鳥を追い払う鳴子に見立て、畦などにはえているところから畦鳴子と名付けられました。スゲ属の種類は多く、鷲宮町内でもカサスゲ、ヤワラスゲ、アゼスゲ、ミコシガヤ等が見られます。

*叢生…一つの節から多数の葉や茎(枝)がでること。 (例)イネ科やカヤツリグサ科などの植物

【写真は左上、右下とも宝泉寺池付近にて撮影】

写真と文 長須 房次郎

泡立草徒党を組みし雨催(あめもよ)ひ 松本翠

泡立草徒党を組みし雨催(あめもよ)ひ 松本翠「あれ、おかしいな!これセイタカアワダチソウでしょう。」そう思われる方が多いと思います。「たしかに、よく似てるんです。」「でも、この花は初夏から夏に咲き、セイタカアワダチソウが咲きだす頃(晩秋)には花はありませんよ。」

オオアワダチソウもセイタカアワダチソウと同様北アメリカ原産の多年生植物で、明治中期に観賞用として日本にはいってきました。それが野性化して今では全国各地の道ばたや河川敷などに見られるようになりました。北海道ではセイタカアワダチソウより多く見られます。しかし、セイタカアワダチソウのようには増えず、害草にはなっていません。

今回の写真は、県道さいたま~栗橋線の西側に群落を作っているところを撮影したものです。

セイタカアワダチソウとの違いは、開花期の違うこと、七~八月に野外で出合うのはまずオオアワダチソウと思って間違いありません。茎は高さ〇・五~一・五メートル、上部を除き無毛です。葉はセイタカアワ

ダチソウのようにざらつかず、葉の上半分には切り込み(鋸歯(きょし))があります。また、花穂が大きいのでよくみると見分けがつきます。

ダチソウのようにざらつかず、葉の上半分には切り込み(鋸歯(きょし))があります。また、花穂が大きいのでよくみると見分けがつきます。セイタカアワダチソウの花期は九~十一月ですが、くわしいことは《わしみやの野草20》(広報わしみや平成三年十一月号)を参照してください。

[写真左上 県道さいたま~栗橋線の西側(八甫)、写真右下 東大輪地内にて撮影] 写真と文 長須 房次郎

野原や道端など町内いたるところに見られる踏みつけられても平気な強い草―どんな高い山に登っても、人の歩く道があるかぎり、オオバコの生えていないところはないといわれるほど、雑草として名を売っているのがオオバコです。

野原や道端など町内いたるところに見られる踏みつけられても平気な強い草―どんな高い山に登っても、人の歩く道があるかぎり、オオバコの生えていないところはないといわれるほど、雑草として名を売っているのがオオバコです。 葉が広くて大きいので大葉子の和名がつけられ、葉を火であぶって指先で軽くもむと、その部分の表皮がまるくふくれあがるのでカエルッパ又はゲエロッパともいわれます。中国では、牛馬車の通る道端に多いというので車前草といいます。

種子を漢方では車前子といい、煎じて飲めばぜんそく、胃腸病、利尿、止血などに効くといわれます。若い葉は食用にもなり乾そうしてお茶として飲むこともあります。採取時期は夏。

白い小さな花が五~九月の間花茎上に細長いひも状に咲き、種子は水気をおびるとねばり気が出て、靴の裏などについて牛馬や人とともに広がりますので、オオバコは人間くさい植物です。

似た種類にヘラオオバコ (ヨーロッパ原産の帰化植物)があり、荒れ地、砂地などに見られます。

― ふまれつつ車前草のたくましき ―

鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

ガマは、古事記の伝える「因幡の白兎」でよく知られている植物。休耕田や池や沼などに生え、ガマの穂とよばれる円柱形の果穂を直立した茎の先につけます。雄花と雌花が別々に集まって咲きます。雄花は雌花の上につきますが、雄花は軸だけ残して落ちてしまいます。似た種類に雄花と雌花の間が少し離れているヒメガマと花穂がずっと短いコガマがあります。

ガマは、古事記の伝える「因幡の白兎」でよく知られている植物。休耕田や池や沼などに生え、ガマの穂とよばれる円柱形の果穂を直立した茎の先につけます。雄花と雌花が別々に集まって咲きます。雄花は雌花の上につきますが、雄花は軸だけ残して落ちてしまいます。似た種類に雄花と雌花の間が少し離れているヒメガマと花穂がずっと短いコガマがあります。ガマの花粉を集めたものを蒲黄(ほおう)といい、乾燥したものは止血剤として使われます。皮をむかれて赤裸になったウサギがくるまったのは、ガマの穂綿でなく花粉だったのです。ガマの花粉は、奈良時代以前にすでに傷薬として使われていました。

葉や茎は、敷物や籠(かご)、すだれを編(あ)むのに使われます。また、葉を編んで丸い座蒲団(ざぶとん)(円座)を作りました。ふとんを漢字で蒲団と書くのはこのためです。ちなみに、竹輪蒲鉾(ちくわかまぼこ)や蒲焼(かばやき)の名は、ガマの穂の形と似ているためです。

また、ガマの穂綿にイオウや硝石(しょうせき)をまぜて、火打(ほくち)の火をとるための火口がつくられました。

ガマやヒメガマの花穂は切花などにも利用されます。この夏の 「かもめーる」(暑中見舞用はがき)にも登場しています。写真は役場前の休耕田で撮影したものでコガマとヒメガマです。

雨の輪も古きけしきや蒲の池 水原秋櫻子

鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

烏柄杓千本束にして老いむ 飯島晴子

烏柄杓千本束にして老いむ 飯島晴子畑地に多い多年草で、球形の地下茎(塊茎(かいけい))から長い葉柄のある一~二枚の葉と花茎(かけい)をだします。

葉は三小葉からなり、葉柄の途中(地下)と三小葉のつけね(地上)にそれぞれ一個の球芽(きゅうが)(むかご)ができ、それでふえます。

花茎は長さ二十~四十センチあり、花は葉より高い所につきます。筒形の花(仏炎包(ぶつえんほう))は緑色ときには紫色をおび、筒の部分は長いだ円形でボート形にまがっています。仏炎包の中には一本の花軸があり、筒の部分にかくれて、上の方に雄花、下の方に包とくっ

つきあった雌花のかたまりがあります。花軸の先は糸のように細長く仏炎包の外に伸びだします。(写真右下参照)果実は緑色をしており、花期は五~八月です。

つきあった雌花のかたまりがあります。花軸の先は糸のように細長く仏炎包の外に伸びだします。(写真右下参照)果実は緑色をしており、花期は五~八月です。和名のカラスビシャク(烏柄杓)は仏炎包の形が柄杓(ひしゃく)に似ているところからつけられました。塊茎は重要な生薬(しょうやく)で、外皮を除いて乾燥したものを半夏(はんげ)と呼び、痰(たん)を切り、吐き気を抑える作用があるので、各種の漢方薬に配合されます。

◆仏炎包(ぶつえんほう)は、サトイモ科の肉穂花序(にくすいかじょ)を包む包葉 例 ミズバショウ、ザゼンソウ

【写真左上、右下とも役場庁舎付近にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

夏の日盛り、道端に咲いている様子を見ると一瞬暑さを忘れさせてくれるこの花は、町内各地で見られます。この写真は、東大輪で撮影したものです。

夏の日盛り、道端に咲いている様子を見ると一瞬暑さを忘れさせてくれるこの花は、町内各地で見られます。この写真は、東大輪で撮影したものです。 淡紅色で径三~四センチのじょうご形の花が咲く蔓性の多年草で、春やや遅く芽を出し、やがて細いつるを伸ばして草木に巻きつきながら伸びていく植物です。花は日中開いて夕方しぼみ、ヒルガオに似ていますが、花の柄の上端が図のように違いがあるので区別できます。ヒルガオは、花の径が六センチ前後あり、花期は七~

アサガオやサツマイモも同じヒルガオ科の植物でアサガオは一年生草木、サツマイモはアメリカ大陸原産で栽培される多年草です。

この地域では、ふつう花が咲くまでに寒さで枯れてしまうのであまり見ることができませんが、花を見るとアサガオに近い植物であることがわかります。

冬川の石の間の流れ水流れ清みて芹生ひにけり 若山牧水

冬川の石の間の流れ水流れ清みて芹生ひにけり 若山牧水春の七草の一つとして古くから知られるセリは、たんぼの溝や湿地などに生育します。この牧水の歌は湿地を好んで生えるセリの生態を見事にとらえています。

セリは独得の香りと風味があり、冬から春にかけて生育するので、春先の野菜として栽培もされます。たんぼなどに生えるのを田ゼリといいます。葉は2回羽状の複葉で、小葉は切れこみがあります。茎は細かく枝分かれして立ち、高さ30~50センチ、時には1米にもなり、細長い地下茎をひいてふえます。

七~八月に、枝先に多数の白色の花をかさ状につけます。花径は2~3ミリ、5枚の花弁と

5本の雄しべがあり、果実は長さ2~3ミリのだ円球で秋に熟します。

料理では、セリはゆでてひたし物やあえもの、汁の実、なべ物などに用いられます。鴨芹なべ焼が有名で、「なべ焼の鴨と芹とは二世の縁(えん)」という江戸川柳もあります。薬用としては、神経痛、リューマチや小児の解熱によいとされています。

似た種類のドクゼリは猛毒植物ですから注意が必要です。ドクゼリの地下茎は、セリにくらべて太く、節(ふし)がたくさんあるのでわかります。

(写真は、給食センター付近にて撮影) 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

ツルマンネングサについて大井次三郎博士は、その著書で「中国北部、朝鮮の原産で日本に栽植され、また、九州に野生があるともいわれる」(一九七〇)と記しています。また、奥山春季氏の著書にも「日本には野生化したもので朝鮮半島や中国大陸に自生がある」(一九八二)とありますが、近年関東を中心に自生のものが目立って多くなっています。よく庭にも植えられています。

ツルマンネングサについて大井次三郎博士は、その著書で「中国北部、朝鮮の原産で日本に栽植され、また、九州に野生があるともいわれる」(一九七〇)と記しています。また、奥山春季氏の著書にも「日本には野生化したもので朝鮮半島や中国大陸に自生がある」(一九八二)とありますが、近年関東を中心に自生のものが目立って多くなっています。よく庭にも植えられています。花をつける茎は高さ十五センチ内外で、下方は地面にふし、上のほうが斜めに立ち黄色い五弁の花をつけます。花をつけない茎は長く地面をはい、節から根をおろして繁殖し大群落をつくります。葉は3枚輪生し、長さは一・五~二センチ、淡緑色でかすかに光沢があります。

花期は五~六月です。いっぱんに結実しません。似た種類にオノマンネングサ、メノマンネングサ、コモチマンネングサなどがあります。

花期は五~六月です。いっぱんに結実しません。似た種類にオノマンネングサ、メノマンネングサ、コモチマンネングサなどがあります。ベンケイソウ科の植物は、水枯れしても生きながらえる強い生命力をもっています。「ベンケイソウ」という名は、茎を切って糸で軒下に吊って萎れさせても生き返るほどの強い生命力を、弁慶になぞらえたことによるといわれています。

【写真左上、右下とも粟原地内にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

花見ればねぢり花とは聞かずとも 中田はな

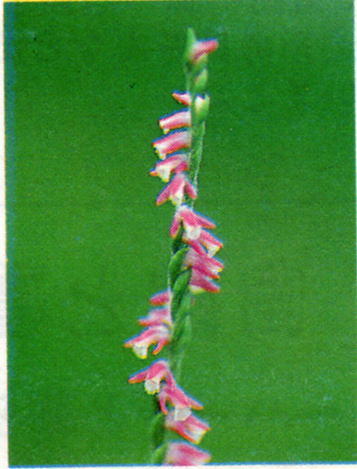

ネジバナは山地のランとちがって、日当りのよい土手や芝生にふつうに見られる多年草。人里の植物で、人手がある程度入った湿った明るい場所、特に芝生を好むので平地や丘の上にふつうに見られます。

根は数本しかなく、白色で太く、葉は少数で根もとにあります。その中心から短い毛のはえた長さ、十~四十センチの茎を伸ばします。花は下から上へらせん状に咲き上っていきます。穂のような花序(かじょ)は右巻きと左巻きとがあり、花序がねじれて巻くのでネジバナと名づけられました。別名モジズリは、かつての福島県信夫(しのぶ)郡の

シノブの葉を絹織物の型染(かたぞめ)にした信夫捩摺が有名なので、花序のねじれるのをもじれると考えて、語呂合(ごろあ)わせ的に名づけたともいわれます。なお、俳句の季題(きだい)では文字摺草(もじずりそう)が使われています。

シノブの葉を絹織物の型染(かたぞめ)にした信夫捩摺が有名なので、花序のねじれるのをもじれると考えて、語呂合(ごろあ)わせ的に名づけたともいわれます。なお、俳句の季題(きだい)では文字摺草(もじずりそう)が使われています。花期は六~八月。春と秋、開花期が異なる二つの生態型(せいたいけい)に分かれていることが最近はっきり示されました。私は町内で春咲きのものを見ていませんので観察された方がおりましたら教えてください。

花の色が白色のものをシロモジズリ、淡緑色のもの(まれにある)をアオモジズリといっています。

※写真は、鷲宮グラウンド周辺で撮影 写真と文 長須 房次郎

荒れ地、空き地、道ばた、庭などに生え、畑地などにも見られ、ところによっては害草にもなっている植物。

荒れ地、空き地、道ばた、庭などに生え、畑地などにも見られ、ところによっては害草にもなっている植物。四月には芽生え五月から十一月末まで花を咲かせます。茎の上部は多数枝分れして、その先に小さな頭状花をつけます。舌状花は白色で普通は五個で先は浅く三つに分かれています。中の管状花は黄色で果実の冠毛はきれいな白色です。

熱帯アメリカ原産の帰化植物で、東京で発見され昭和七年(一九三二)にはじめて記録されました。ゴミ捨て場などに多く見られたことからハキダメギクの名がつけられました。

似た種類にコゴメギクがあります。やはり熱帯アメリカ原産の帰化植物で、昭和のはじめに神戸市で発見されました。小さな白い舌状花が米粒のように見えるのでコゴメギクと名づけられました。ハキダメギクとちがうところは、舌状花に冠毛がないこと、やせ型で茎はのびてねていることが多く、全体に毛が少なく、歯は小さくへりの切れこみが浅いことなどです。

ハキダメギクは、ほぼ日本全国に分布し雑草の一つになっています。

(写真は鷲宮神社付近の道ばたで撮影)

鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

低地の水辺や湿地、溝(みぞ)のふちなどに生育する多年草で、全草に一種の臭気があります。

低地の水辺や湿地、溝(みぞ)のふちなどに生育する多年草で、全草に一種の臭気があります。花が咲く頃、茎の上部の葉二~三枚の下半分が白くなります。白くなった葉の裏面は淡い白緑色をしており、七月下旬には再び緑化が始まります。

花期は六~七月。枝先に細長い花穂(かすい)を伸ばし、たくさんの小さい花をつけます。花穂は、はじめ垂れていますが開花にしたがって直立し、長さ十~十五センチになります。花は、おしべ六~七本、めしべ三~四本が集まっていますが、がく、花弁はありません。またドクダミのような白い苞(ほう)もありません。

(ドクダミについては、「わしみやの野草15」平成三年六月号を参照してください)

ハンゲショウの名は、半夏生(はんげしょう)(夏至から十一日目ことしは七月二日)のころ、白い葉をつけて目立つためにつけられたといわれます。また、葉の表面だけ白いから「半化粧(はんげしょう)」の意味であるともいわれ、カタシログサ(片白草)、オシロイカケ等の別名があります。

地中には長く太い地下茎がはっています。湿地に生育する植物ですが乾燥にも強いのはこのためかと思われます。白くなった葉を混じえて、水辺に群生している姿は、見るからに涼しそうで、夏の風物詩といえます。私は鷲宮町内ではじめてハンゲショウの自生地を見たときすごく感動しました。

久々に胸の高鳴り覚えたり 尋ねあぐねし片白草に 房次郎

(写真は、西大輪地内の側溝にて撮影) 写真と文 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

ミコシガヤという名前は、茎の先につく花穂(かすい)の形が神輿(みこし)に似ているのでつけられました。

ミコシガヤという名前は、茎の先につく花穂(かすい)の形が神輿(みこし)に似ているのでつけられました。平地の湿った草地や池沼のへりに株立ちしてはえ高さは六〇センチぐらいになります。

茎の先にはたくさんの小穂(しょうすい)がすきまなくついて、全体の長さは約三・五センチから七センチの円柱形の太い穂になります。穂は初め緑色ですが熟すると暗い茶褐色になります。

花の咲く時期は五月から七月頃までで、小穂の上部には雄(お)花、下部には雌(め)花がつきます。

葉は茎の根元近くに集まっており、黄緑色で幅は二~三ミリです。

太い穂のもとから何本か葉のようなものが出ているのは包葉(ほうよう)または苞(ほう)とよんでいます。

ミコシガヤという名前から、イネ科のカヤ(ススキ)のなかまのように思われますが、イネ科ではありません。カヤツリグサ科のスゲのなかまです。カヤツリグサ科のなかではスゲのなかまがもっとも多く、日本だけでも約四五〇種ほど知られています。

カヤツリグサのなかまはパッとしませんが町内にもかなりの種類が生育しています。

[写真左上、右下とも福祉センター周辺にて撮影] 写真と文 長須 房次郎

あぜや休耕田などの湿地にはえる小さな多年草です。溝のふちなどにはびこるのでミゾカクシの名があります。

あぜや休耕田などの湿地にはえる小さな多年草です。溝のふちなどにはびこるのでミゾカクシの名があります。茎は地面をはい、よく枝分かれして、先だけが立ち上がります。まばらに葉を互生し、節々から根をおろしてはびこります。

葉は長さ一~二センチ、幅二~四ミリでへりに少しきれこみがあり、両面無毛です。

花期は、六月から十月です。葉のつけねから細長い柄を出し、先に一個ずつ花をつけます。花は長さ約一センチで白色か紅紫色、花弁は右下の写真のように深い切れ込みがあり、先の方は五枚に分かれます。上側の二枚は横に開き、三枚は前に開く変わった形をしています。

日当たりのよい湿った畦道などに、むしろを

敷いたように群生するので「アゼに敷いたムシロ」の意からアゼムシロの名もあります。白花品をシロバナミゾカクシといいます。日本全土をはじめ中国、マレーシア、インドなどに分布しており、中国では薬用植物として解熱、利尿などに用いられています。

敷いたように群生するので「アゼに敷いたムシロ」の意からアゼムシロの名もあります。白花品をシロバナミゾカクシといいます。日本全土をはじめ中国、マレーシア、インドなどに分布しており、中国では薬用植物として解熱、利尿などに用いられています。[写真左上、右下とも八甫上の休耕田にて撮影] 写真と文 長須 房次郎

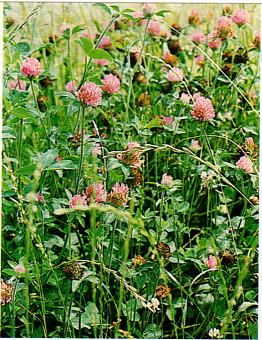

ムラサキツメクサは、淡紅色の長さ約一・五センチの蝶形の花が枝先に丸く集まって咲く多年草で、道ばた、川の土手、あき地など日当たりのよい場所にみられます。

ムラサキツメクサは、淡紅色の長さ約一・五センチの蝶形の花が枝先に丸く集まって咲く多年草で、道ばた、川の土手、あき地など日当たりのよい場所にみられます。ヨーロッパ原産の帰化植物で、日本には明治初年に渡来したといわれ、牧草として北海道などで多く栽培されました。現在では日本全国に分布しています。牧草学では、シロツメクサ(わしみやの野草⑭参照) のホワイトクローバーに対し、レッドクローバーとよびます。

茎は少し枝分かれして直立し、立った毛があります。茎の葉は三枚の小葉からなりシロツメクサより長目(ながめ)です。両面ともまばらに毛があり、多くは葉の表面に白色の山形の斑(ふ)があります。

花期は五月から八月です。まれに白色の花

をつけるものがありセッカツメクサ(雪花詰草(せっかつめくさ))とよばれます。シロツメクサは受粉後下向きに垂れます(写真右下参照)が、ムラサキツメクサは下向きになりません。

をつけるものがありセッカツメクサ(雪花詰草(せっかつめくさ))とよばれます。シロツメクサは受粉後下向きに垂れます(写真右下参照)が、ムラサキツメクサは下向きになりません。ヨーロッパでは開花前のつぼみを採取(さいしゅ)、日干しにしたものを煎じて服用し、去痰(きょたん)・かぜ・鎮静(ちんせい)・おできや痛風などの体質改善薬とする民間療法が行われているそうです。

【写真左上、右下ともに八甫地内の中川堤防にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

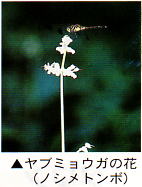

ヤブミョウガは漢字で藪茗荷と書き、ミョウガ (ショウガ科) に似ていて、やぶのなかに生えるところから名づけられました。

ヤブミョウガは漢字で藪茗荷と書き、ミョウガ (ショウガ科) に似ていて、やぶのなかに生えるところから名づけられました。太い根茎(こんけい)(地中を長く横にはい、根のように見える茎、節があるので根と区別できる)があって、茎は高さ五十~一〇〇センチになり、葉面とともに目だってざらつきます。

葉は大きく、二列に並び、基部はさやとなって茎をつつみます。たくさんの白い花が五重の塔のように数段に分かれて咲きます。同じ株に両性花(りょうせいか)(一つの花におしべとめしべがある花) と雄花がつき、両性花ではめしべがおしべより長く、雄花ではめしべが退化して見えにくくなっています。

花期は七~九月です。花は直径約八ミリで、がく片三、花弁(かべん)三

、おしべ六、めしべ一よりなり、がく片も花弁も白色です。花は一日でしぼみますが、がくは厚くて、花後まで残り果実を抱きます。

、おしべ六、めしべ一よりなり、がく片も花弁も白色です。花は一日でしぼみますが、がくは厚くて、花後まで残り果実を抱きます。果実は球形で、直径約六ミリ、藍青色(らんせいしょく)に熟し、乾いても裂(さ)けません。種子は直径約二ミリです。

花のないときは、ミョウガと間違いやすいですが、ミョウガは茎も葉もなめらかで、もむと香りがあるので区別ができます。

※写真右下ヤブミョウガの花に止まっているのはノシメトンボ(慰斗目蜻蛉) です。

【写真左上、右下ともに鷲宮神社の林下にて撮影】 写真と文 長須 房次郎