イガヤグルマギクを鷲宮町で初めて発見し、写真撮影したのは平成十一年五月二十四日のことでした。

イガヤグルマギクを鷲宮町で初めて発見し、写真撮影したのは平成十一年五月二十四日のことでした。場所は西大輪地内の県道さいたま栗橋線の歩道部分です。それまでは、「少し変わった草があるなあー」と思いながら見過ごしていました。

写真撮影したあとで二株採集し、研究・保存用におしば標本を作成しました。

イガヤグルマギクは地中海沿岸が原産地で、日本には大正年間に帰化しました。南ヨーロッパでは普通の雑草として生育しています。

全体は、からみあった綿毛に覆(おお)われ、灰白色をしています。茎の高さは約三〇センチから六○センチで、全長にわたり、めだったひれ(翼(よく))があります。枝先に一つだけ黄色い花が咲き、花を囲むように刺が生えているのが特徴です。それがクリの毯(いが)のように

みえるのでイガヤグルマギクの名前がつけられました。(右下の写真参照)

みえるのでイガヤグルマギクの名前がつけられました。(右下の写真参照)「原色日本帰化植物図鑑」(一九七六年、長田武正著)には、「現在は近畿地方や関東地方の一部で散発的に出現する」と記されています。「九八年版埼玉県植物誌」にも記録がなく、県内のほかの地域では確認されておらず、帰化植物の分布としては面白い記録になります。花は五月下旬から六月にみられます。

[写真左上、右下とも西大輪地内にて撮影] 写真と文 長須 房次郎

イヌムギは五月のはじめから道ばたや空き地にごく普通にみられるイネ科の植物で、小穂がやや傾いて円すいにまばらについているのでよく目につきます。

イヌムギは五月のはじめから道ばたや空き地にごく普通にみられるイネ科の植物で、小穂がやや傾いて円すいにまばらについているのでよく目につきます。南アメリカ原産の帰化植物で、日本には明治初年に渡来し、北海道から九州まで分布しており県内では丘陵から低地にかけてみられます。

日本名は犬麦、つまり麦に似て有用でないという意味です。茎は根ぎわから束のように数本枝をだし直立し、濃い緑色をしていて平滑(へいかつ)です。葉は平たく、幅五~十ミリで、さやは筒になって茎を包み、白色の柔らかな開出(かいしゅつ)する毛が密生しています。

花期は五月~七月で、小穂は著しく平たく、五~六個の小花がついています。葯(やく)は長さ〇・五ミリほどで花期になっても小花は開かず、自花受粉で実を結びます。

似た植物のヤクナガイヌムギは、前の長さが四~五ミリあり、開花時には黄色い荷をつけた三本のおしべが垂れさがること、護穎(ごえい)の先の芒(のぎ)が十ミリほどあるので区別できます。町内には二種類どちらもみられます。

◆葯(やく)はおしべの先にあって、中に花粉がはいっている袋のような部分

◆護穎(ごえい)はイネ科の花でおしべ・雌しべを包む外側の葉の小片

【写真左上、右下ともわしみや団地周辺にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

オオジシバリは田のあぜや道ばたにごく普通に見かける多年草です。茎は細くて、地中の浅いところをはいまわり、節から根をだしてふえます。

オオジシバリは田のあぜや道ばたにごく普通に見かける多年草です。茎は細くて、地中の浅いところをはいまわり、節から根をだしてふえます。葉は互生で長い柄があり、へら形で先が丸く、下の方が左右から切れ込むものが多くみられます。

花茎は直立し、二~三回枝分かれしその先に花を付けます。(写真右下参照)

花期は四~六月で、花は径約三センチの舌状花だけの頭状花です。よくタンポポと間違えられますが、タンポポの花茎は枝分かれしません。

似た種類のジシバリは葉も花も小さく、日当たりのよい田畑や道ばた、空き地など他の草の少ない土地にはえます。岩の上にはってわずかな土にも根をおろして生育するのでイワニガナの名があります。

「地縛り」は、茎が地面に縦横にはりついていることからその名があります。ジシバリの名はもともとオオジシバリとジシバリの両方に使われていたので、今ではジシバリをイワニガナとよんでいます。

この両種は茎、葉ともに切ると白い乳液がでるのでチチグサともいわれます。ウサギが好んでたべる草の一種です。

※花茎…ほとんど葉をつけずに花をつける茎

【写真は左上、右下とも東中学校付近の田のあぜ道にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

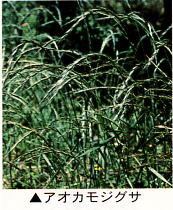

カモジグサは「髢草(かもじぐさ)」 の意味で、女の子がこの草の若い葉をよって束ね、雛人形の髢(かもじ)(髪を結うとき、添えて用いる髪)を作って遊んだことに由来すると、牧野富太郎博士は説明しています。

カモジグサは「髢草(かもじぐさ)」 の意味で、女の子がこの草の若い葉をよって束ね、雛人形の髢(かもじ)(髪を結うとき、添えて用いる髪)を作って遊んだことに由来すると、牧野富太郎博士は説明しています。草原や道ばたに多く見られる多年草で、茎は根ぎわから束のように枝を出し、株立ちのようになります。葉は多少白っぼい緑色で長さ約二十センチ、線形でコムギの葉に似ています。

花期は五~七月で、花穂は長さ二十センチ前後あり、二十~三十個の小穂が二列に並んで、穂は弓なりに垂れます。 小穂は長さ十五~二十五ミリあり、ふつう緑白色で芒(のぎ)が紫色に染まり、五十~十の小花からなります。

小花は、それぞれ外側の穎(えい)に直立する芒(のぎ)があります。穎は無毛で、内側と外側の穎が同じ長さです。

似た種類のアオカモジグサも、カモジグサと同じように花期は五~七月です。農耕地や市街地の道ばた、草地などにふつうに見られる多年草ですが、カモジグサとは、小穂に毛があることと、内側の穎が外側の穎より短いことで区別できます。小花をひとつ取り出して内側をルーペで見るとよくわかります。

【写真左上は東大輪、右下は桜田三丁目沼井公園にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

カワヂシャは水辺の湿地に生える二年草で、葉腋(ようえき)(葉のつけ根のところ)から五~十五センチの花序を出し、多数の花をつけます。花は白色の地にうすい青紫色のすじがあり、直径は約四ミリで花冠は深く四裂します。

カワヂシャは水辺の湿地に生える二年草で、葉腋(ようえき)(葉のつけ根のところ)から五~十五センチの花序を出し、多数の花をつけます。花は白色の地にうすい青紫色のすじがあり、直径は約四ミリで花冠は深く四裂します。花期は普通の年では五~六月ですが、今年は四月中旬から咲き始めました。

茎は軟らかく、切口は円形で高さは二〇~六〇センチになります。葉は柄がなくて対生(たいせい)、うすい緑色で軟らかく、若葉は食べられます。和名のカワヂシャは川べりに生えるチシャ(野菜)の意味があります。[チシャ(萵苣)はキク科の二年生野菜]

レッドデータブックには国・県とも準絶滅危倶にリストアップされています。かつては町内の小川のへ

りに普通にみられましたが、最近は確認出来なくなりました。が、現在、中川の中州に比較的広く分布していることが分かりました。[朝日新聞四月二十三日の東埼玉版参照]

りに普通にみられましたが、最近は確認出来なくなりました。が、現在、中川の中州に比較的広く分布していることが分かりました。[朝日新聞四月二十三日の東埼玉版参照]似た種類にオオカワヂシャ(ヨーロッパ~アジア原産の帰化植物)があります。県内の分布は少なく、鷲宮町内でも未だ確認されていません。近隣では江戸川河川敷(幸手市内)にみられます。

【写真左上、右下ともに中川の中州(なかす)(八甫)にて撮影】

写真と文 長須 房次郎

田のあぜ、池や溝の縁、やや湿った道ばたや荒れ地などにはえる植物。

田のあぜ、池や溝の縁、やや湿った道ばたや荒れ地などにはえる植物。冬から春にかけては、根ぎわから長い柄をもつ葉だけをひろげた状態で過ごし、春になると太い茎を伸ばします。茎は中空(ちゅうくう)で上の方は枝分かれします。茎の葉は柄が短く、三枚の小葉に分かれ、それぞれ深く切れこみがあります。

花期は四~八月、花は黄色で花弁は五枚、めしべが多数あり、これが花が終ってから大きくなって、球状のような果実となります。その一つ一つは卵形で、先にかぎ状に曲がったくちばしがあります

。果実が金平糖(こんぺいとう)(金米糠) のような形をしているのでコンペイトウノキ、コンペイトウグサ、コンペイトウバナとも呼ばれます。

。果実が金平糖(こんぺいとう)(金米糠) のような形をしているのでコンペイトウノキ、コンペイトウグサ、コンペイトウバナとも呼ばれます。牧野富太郎博士は「野にありて、その葉が牡丹の葉に似ているので狐の牡丹という」と述べています。

似た種類のケキツネノボタンは、茎や葉柄に毛が密生し、葉の切れこみが深く、果実のくちばしはまっすぐです。花期はキツネノボタンより早い。両種とも有毒植物で、この草を食べると、口内が発熱し、はれあがり、胃腸にも炎症がおこるので、血便がでることもあります。

(写真は、八甫地内で撮影) 写真と文 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

日のよく当たる荒れ地や道ばた、林のへりや石垣の間などに見られるありふれた植物。茎や葉をちぎると黄色い汁がでるので「草の黄」の名があり、この汁ができものに効くので「瘡(くさ)の王」ともいわれます。別名にタムシグサ、イボクサなどがあります。これは、生汁が田虫(たむし)や疣(いぼ)の治療などに使われたことからきています。

日のよく当たる荒れ地や道ばた、林のへりや石垣の間などに見られるありふれた植物。茎や葉をちぎると黄色い汁がでるので「草の黄」の名があり、この汁ができものに効くので「瘡(くさ)の王」ともいわれます。別名にタムシグサ、イボクサなどがあります。これは、生汁が田虫(たむし)や疣(いぼ)の治療などに使われたことからきています。茎や葉はやわらかく全体に細かな白い毛があります。葉は切れこみが深くシュンギクに似ており、上面は緑色、下面は粉白色をおび細かい毛が生えています。

花期は四~七月。黄色い径約二センチの四弁花が茎の上部に傘形に数個集まって咲きます。

がく片は二枚で、外面に軟らかい毛があり、開花と同時に散ってしまいます。果実は細い円柱形で、長さ三~四センチ、種子は黒紫色です。

がく片は二枚で、外面に軟らかい毛があり、開花と同時に散ってしまいます。果実は細い円柱形で、長さ三~四センチ、種子は黒紫色です。根茎は橙黄色でやや太く枝分かれします。

生の茎葉の黄色い汁にはアルカロイドを含み毒性があり有毒植物。汁は皮膚にぬったりしないほうがよいですが、つけたときは水で洗えば大丈夫です。

漢方では生薬名を白屈菜(はっくつさい)(開花時の茎葉を風乾したもの)といい、鎮痛、鎮咳、利尿、解毒薬として利用されます。毒性が強いので多量に服用すると昏睡、麻痺、腹痛を起こすことがあるので注意が必要です。

(写真は八甫上地区にて撮影) 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

はじめ白色の花が、のちに淡黄色に変わる香りのよい花が葉のつけ根のところに2個並んで咲く常緑のつる性の低木。白花と黄花が混(ま)じって咲くので金銀花、金銀カズラともいわれます。

はじめ白色の花が、のちに淡黄色に変わる香りのよい花が葉のつけ根のところに2個並んで咲く常緑のつる性の低木。白花と黄花が混(ま)じって咲くので金銀花、金銀カズラともいわれます。林の縁(ふち)や道ばたのやぶ、垣根などに生育し、地下茎でふえます。花期は5月下旬から6月。花の管の細いほうを吸うと甘いのでスイカズラの名がついたともいわれます。また、冬でも葉の一部が残っているため忍冬ともいわれます。秋に、青黒色をした球形の果実(液果)を結びます。

葉は長だ円形または卵状だ円形で、裏側の脈上に毛が多く、若い苗の葉は羽状に裂(さ)けますが普通は切れこみはありません。葉は散らず、外側に巻き上がって冬を越します。茎はつる性で右巻に他の木や針金などに巻きつきます。枝はのびるのが早く、花の頃には60センチ以上にのびています。(花はその年のびた枝の葉のつけ根につく)

スイカズラは漢方薬としても知られ、茎や葉を乾そうしたものを忍冬(にんどう)といい、花のつぼみを乾そうしたものは金銀花といわれます。ともに煎(せん)じて飲めば利尿、健胃、解熱に効果あり、風呂に入れて入浴するとからだが温まって、痔の痛み、腰痛、関節炎などによいといわれます。

(写真は東大輪地内にて撮影) 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

道端や堤防などに普通に見られ、五~六月、高さ六十センチばかりの茎の上部に淡緑色又は紫色をおびた小さを花をつける植物です。

道端や堤防などに普通に見られ、五~六月、高さ六十センチばかりの茎の上部に淡緑色又は紫色をおびた小さを花をつける植物です。

雄花と雌花がちがった株にできる(雌雄異株)種類で、がくと花びらの区別がなく、雄花には六本の雄しべがあり黄色いやくをたれ雌しべがなく、雌花の花柱は三個で柱頭がこまかく裂け赤紫色をおび、花後やや円い果実になります。

葉や茎に酸味があるので、スイバ、スカンポ、スシなどの名があり、若苗は食べられます。

雌雄異株の植物としては、イチョウのほか、カワヤナギなどのヤナギのなかまや、ホウレンソウがあります。

似た種類のヒメスイバは、小形で高さ四十センチ前後、五~六月に小さな黄かっ色の花をつけ雌雄異株、ヨーロッパの原産で明治初期に渡ってきた帰化植物で、日当たりのよいところに見られます。ギシギシ、ノダイオウなどもスイバのなかま。イタドリをスカンポと呼ぶ地方が多く、文学作品では両種が混乱しているのがあります。

天気のよい日曜日に、家族そろって野草探検に出かけてみるのもよいのではないでしょうか。

スズメノチャヒキは県内の丘陵から低地の畑や、林の周囲、道ばたなどに普通の一年草で、町内でも普通に見られます。茎の高さは三十~七十センチになり、葉身、葉柄ともに白色の軟毛がはえます。葉鞘(※ようしょう)は左右のへりがくっついて完全な筒(つつ)となります。

スズメノチャヒキは県内の丘陵から低地の畑や、林の周囲、道ばたなどに普通の一年草で、町内でも普通に見られます。茎の高さは三十~七十センチになり、葉身、葉柄ともに白色の軟毛がはえます。葉鞘(※ようしょう)は左右のへりがくっついて完全な筒(つつ)となります。花序は長さ十~二十五センチで一方に傾いて垂れ、小穂はややへん平で長さ二~二・五センチ、幅七ミリ前後で十個内外の小花からなります。護穎(※ごえい)の先は浅く二裂、その間から直立したノギ(菅)が出ます。花期は五~七月です。和名のスズメノチャヒキ(雀の茶挽(ちゃひき))は花穂がチャヒキグサ(カラスムギの別名)に似て小さいためといわれます。

カラスムギは畑地や道ばたにはえる二年草で、茎はかたまって出て直立し、高さ一メートル近くなります。花期は五~七月です。和名の烏

麦(からすむぎ)はカラスの食うムギという意味です。チャヒキグサの意味について 「牧野日本植物図鑑」(一九五四年版)に「茶挽草ハ小児其穂を採り唾ヲ付ケシ爪上ニ載セ之レヲ口ニテ吹ケバ茶臼ヲ挽ク如ク回旋スルヲ以テ斯ク云フ」 と述べられています。

麦(からすむぎ)はカラスの食うムギという意味です。チャヒキグサの意味について 「牧野日本植物図鑑」(一九五四年版)に「茶挽草ハ小児其穂を採り唾ヲ付ケシ爪上ニ載セ之レヲ口ニテ吹ケバ茶臼ヲ挽ク如ク回旋スルヲ以テ斯ク云フ」 と述べられています。似た種類にイヌムギ(わしみやの野草123)、ヒゲナガスズメノチャヒキ、キツネガヤなどがあります。

※葉鞘…葉の下半分が背さやに なって茎をつつむ部分。イネ、カヤツリグサによく発達している。

※護穎…イネ科植物の花をつつむ外側の穎。外花穎分。イネ、カヤツリグサによく発達している。

[写真左上は八甫地内、右下は上内地内にて撮影] 写真と文 長須 房次郎

白い花が茎の上部に大きな円すい花序に咲く多年草で、北海道をのぞく日本各地の日当たりのよい荒れ地や山路の端に普通に生える植物。

白い花が茎の上部に大きな円すい花序に咲く多年草で、北海道をのぞく日本各地の日当たりのよい荒れ地や山路の端に普通に生える植物。茎は白い粉をふいて直立し、枝をうたず、中空の円柱形をしています。丈(たけ)が高く、茎が中空なので竹似草(たけにぐさ)と呼ばれます。葉は、茎の上部のものは次第に小さくなり、柄も短いが、下方のものは長さ30センチぐらいになります。葉が菊の葉のように、ヘリが浅く裂(さ)けているのでチャンバギクという名もあります。葉の表面には毛がなく、裏面は白色で、こまかい縮れた毛が密生しています。根は太く、だいだい色で深く地中に入り大きな株になります。

茎や葉をちぎると黄色い汁が出ますが、これはプロトピンなどのアルカロイドを含んでおり有毒です。ケシ科には有毒植物が多く、五月から六月に黄色い花をつけるクサノオウも、茎や葉の切り口からオレンジ色の乳液を出す有毒植物です。

花は五月末から八月にかけて咲きます。花弁がなく雄しべは多数。二枚の白色のがく片は、花が開くとすぐ落ちます。果実は平たいさやになってぶら下り縦に割れて数個ずつ種子を出します。さやが風に揺れて、さら

さらとなるのでササヤキグサともいい、この事と竹を煮ると軟らかくなるから竹煮草ともいわれます。

馬飼も馬柵(ませ)して住めり竹煮草 前田普羅

(写真、西大輪地内にて) 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

茎も葉も赤紫色をおび、五~七月に穂状花序をつけますが、白い四枚の花弁のように見えるのは、植物学的にいうと総苞で、この中心にある太く短い黄色の穂が、花弁もがくもない小さな花の集まりです。

ドクダミは、二〇〇〇年も前から薬草として使われてきました。ドクダミという和名は、昔の江戸の方言であり、毒痛みの意味だといわれます。十薬は漢方に由来する名前です。十薬といわれるように、さまざまな薬効があるといわれます。

最近、どくだみ茶を愛用されている方が多いようですが、私たちの健康とのかかわりの深い植物の一つとして注目されています。ドクダミの薬効成分は、梅雨の頃の開花時に最も高いといわれます。

ドクダミは日陰の雑草ですが、小鉢に植えて眺めると楽しめます。短歌にも詠まれています。

色硝子暮れてなまめく町の湯の窓の下なるどくだみの花(北原白秋)

鷲宮町立図書館長 長須房次郎

日当りのよい道ばたや芝生の中などに普通に見られる帰化植物で、原産地は北アメリ

日当りのよい道ばたや芝生の中などに普通に見られる帰化植物で、原産地は北アメリカです。

茎は高さ二十センチ前後。平たくて左右にごく狭い翼(よく)(ひれ)があり、幅は一~二ミリです。

葉は直立し幅二~三ミリでほつそりしています。葉のへりには、小さな鋸歯(きょし)(ぎざぎざの切れ込み)があります。葉の多くは根出葉(こんしゅつよう)で、一部は茎につき基部(きぶ)はさや状に茎を抱きます。

花は葉状の苞(ほう)葉の間から細い柄によってのび出し、つぎつぎに咲きます。花の直径は一・五センチ前後。花の色は薄い紫あるいは白で、花びらの基部は黄色く、そのすぐ上は紫褐(しかつ)色をしており全体に紫褐色のすじが入っています。花期は五~六月ですが、花は一日でしぼんでしまいます。ニワゼキショウのなかまは、南・北アメリカに約八十種分布していま

す。牧野富太郎博士によると、ニワゼキショウは明治二十年(一八八七)ころに園芸種として日本に入り、はじめ小石川植物園にあったものが、のちに各地に広がって野生状態になつたといわれます。

す。牧野富太郎博士によると、ニワゼキショウは明治二十年(一八八七)ころに園芸種として日本に入り、はじめ小石川植物園にあったものが、のちに各地に広がって野生状態になつたといわれます。ニワゼキショウのなかまは美しい花を咲かせるものがあり園芸植物として栽培されています。そのうちよく知られているチリ原産のシシリンキウム・ストリアトウムは、高さ約六十センチの茎に淡いレモンイエローの花をつけます。個々の花は一日でしぼみますが、約六週間咲き続けます。

(写真は、温水プール周辺にて撮影) 写真と文 長須 房次郎

ヘラオオバコは、ヨーロッパ原産の帰化植物で日本には幕末(江戸時代の末期) に渡ってきたといわれます。いまでは全国的に広く分布しており、道ばたやグラウンドなどの日当たりのよい草地に野生化しています。

ヘラオオバコは、ヨーロッパ原産の帰化植物で日本には幕末(江戸時代の末期) に渡ってきたといわれます。いまでは全国的に広く分布しており、道ばたやグラウンドなどの日当たりのよい草地に野生化しています。葉はすべて太い根茎(こんけい)(地下茎の一種)の頂から出ており、葉の形は狭いへら形をしています。葉の形からヘラオオバコの名前がつけられました。

花は二十~七十センチの花茎(かけい)の先につき、花穂(かすい)は三~五センチあり、下からしだいに上の方に咲きあがります。穂の下のほうは実となり、上のほうはつぼみでその間に花が咲いて、穂を一回りしています。外に長く伸び出して目だっているのは雄しべ、これが線香花火の火花がとびだすようにも見えます。

咲いた花がぐるりと穂を一回りしているさまは、「ネックレス」「指輪」「小惑星群」「鉢巻き」に、円すい形の穂全体は 「ピエロの帽子」に見立てることができます。花期は五~八月。

似た種類にオオバコ(わしみやの野草⑯参照)、ツボミオオバコ(帰化植物)があります。

話しつゝ おおばこの葉を ふんでいく 星野立子

はオオバコを詠(よ)んだ俳句です。

【写真左上、右下ともに上内わしみや団地二街区周辺にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

畦や湿った草地などに生える二年草で、かつては関東地方から沖縄までの河原に普通にみられました。しかし、河原の造成や護岸工事などのため、その生育環境が急速に失われ、今では一部の地域を除いて珍しい植物になってしまいました。平成十年に発行された埼玉県版の※レッドデータブック植物編には絶滅危倶Ⅱ類、環境庁のレッドデータブックには準絶滅危倶にリストアップされています。

畦や湿った草地などに生える二年草で、かつては関東地方から沖縄までの河原に普通にみられました。しかし、河原の造成や護岸工事などのため、その生育環境が急速に失われ、今では一部の地域を除いて珍しい植物になってしまいました。平成十年に発行された埼玉県版の※レッドデータブック植物編には絶滅危倶Ⅱ類、環境庁のレッドデータブックには準絶滅危倶にリストアップされています。花は五月~六月に咲き、花冠は淡紫色で長さ約五ミリ、花時には根生葉は枯れてしまいます。茎は直立し、高さ三十~七十センチになります。茎の切り口は四角形で下向きの純毛があります。

鷲宮町役場駐車場の一角にも生育しています。このことは、以前

、埼玉新聞にも掲載されました。町内の産地はまだほかにもあると思います。散歩の途中で見つかるかもしれません。

、埼玉新聞にも掲載されました。町内の産地はまだほかにもあると思います。散歩の途中で見つかるかもしれません。別名ユキミソウ、白花品をシロバナミゾコウジュといいます。

※レッドデータブック…絶滅危倶生物のリストをレッドリスト、レッドリストを掲載した本をレッドデータブックといいます。埼玉県からは、さいたまレッドデータブック植物編と動物編が発行されています。

【写真左上、右下ともに鷲宮神社付近にて撮影】 写真と文 長須 房次郎