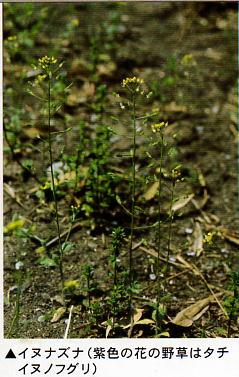

日当たりのよい丈の低い草地、芝地や道ばた、河原、耕作畑などにみられます。かつてはどこにでもみられる普通の野草でしたが、最近は町内でも珍しくなってしまいました。

日当たりのよい丈の低い草地、芝地や道ばた、河原、耕作畑などにみられます。かつてはどこにでもみられる普通の野草でしたが、最近は町内でも珍しくなってしまいました。茎につく葉は一~三センチで柄がなく、縁にはすこし切れ込みがあります。全面に星状毛(せいじょうもう)(星形に枝わかれした毛)があります。

茎の頂に黄色い小さな十字形の花が集まってつきます。果実はナズナの果実とは違って、だ円形で、表面には枝分かれしない短毛を密生します。無毛のものはメイヌナズナといわれます。花期は四~五月です。

和名のイヌナズナ(犬薺)はナズナに似ているが食用とならないので名付けられました。植物には、イヌゴマ、イヌタデ、イヌムギなど犬の名をかぶせたものがたくさんあります。それは、これによく似た有用植物があって、こちらは役に立たない場合に多く使われます。

ナズナ(わしみやの野草10参照)は春の七草の代表種で、七草粥に用いられています。民間薬として解毒、利尿、便秘、高血圧症などに用いられています。

【写真は共に八甫にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

湿り気のある山林や薮(やぶ)などの木陰に生育し、四月下旬から五月上旬に特異な花を咲かせる植物。花の中央から出るひも状のものを浦島太郎の釣りざおに見たててウラシマソウの名がつきました。

湿り気のある山林や薮(やぶ)などの木陰に生育し、四月下旬から五月上旬に特異な花を咲かせる植物。花の中央から出るひも状のものを浦島太郎の釣りざおに見たててウラシマソウの名がつきました。地中に芋(いも)のような球茎があり、それから根をだし、多数の子球を伴っています。球茎から一枚の葉を出します。葉は茎のように見える長さ三十~六十センチの葉柄があり、鳥足状に九~十五枚の小葉に切れこんだ複葉になっています。

花期は四~五月。花茎は、葉柄のもとのほうから出て、仏炎苞(ぶつえんほう)がつきます。苞の筒部は長さ八~十センチ、外面によごれた白色または暗紫色の斑(まだら)があって上部が卵形に広まり、先端が尾状に細長くとがり筒部の口をおおい両面暗紫色をおびます。雌雄異株(しゆういしゅ)で、多くは雄株(おかぶ)で雌株(めかぶ)は少数。果実は密に集まり秋に赤く熟し、種子は翌春発芽しますが地下に小球茎をつくるだけで二年目にやっと三小葉の葉を地上に出すという奇妙な性質があります。マムシグサは葉が二枚あるので花がなくとも見分けられます。

有毒植物で、汁液が肌につけばかゆみやただれを起こし、誤って食用すれば嘔吐(おうと)や腹痛で苦しみます。(写真は、鷲宮神社の林下にて撮影)

※仏炎苞(ほう)は、ただ一枚で花序(かじょ)を包む大型の苞。花序(かじょ)を仏像に見立てた場合、その背後にある火炎形の光背(こうはい)のように見えるので名づけられた。ミズバショウなどサトイモ科の植物に見られる。

鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

春から夏にかけて、道ばたや荒れ地、畑、庭などに見られる二年草。

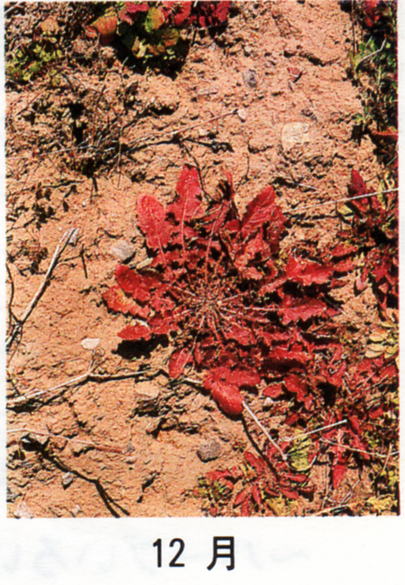

春から夏にかけて、道ばたや荒れ地、畑、庭などに見られる二年草。冬の間は、地面をはうように放射状に葉を広げた形(ロゼット)をつくっています。タンポポ、タビラコ (コオニタビラコ)、オオバコなども同じようにロゼット葉で冬を越します。これは冬の寒さに耐えるための生態型です。

葉は根もとに多くつき、羽状に深く切れこみがありタンポポの葉に似ています。茎にも葉が少しつきますが、上にいくにつれて小さくなります。葉全体に軟らかい毛があります。

茎は一株から普通一本で、二~三枚の葉が

つきます。茎は褐紫色(かっししょく)をおび、中空で葉と同じように白く軟らかい毛があります。

つきます。茎は褐紫色(かっししょく)をおび、中空で葉と同じように白く軟らかい毛があります。花期は五~十月ですが、日だまりでは十一月頃まで花をつけているのが見られます。枝分かれした枝先に、小さい黄色の頭状花をつけます。タンポポと同じように舌状花だけで、果実は風で飛ばされます。

昔は救荒(きゅうこう)にも役立ちましたが、ゆでても苦味がとれないので、食用としては使われません。

オニタビラコは花の色や葉の形が田平子(たびらこ) (コオニタビラコ)に似ていて、それより大きいので鬼とつけられました。

(写真は、左上、大字鷲宮地内にて撮影、右下、外野地内にて撮影)

写真と文 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

オヘビイチゴは、ヘビイチゴより大型で、野原や川のふち、水田の畔(あぜ)などに生育する多年草です。

オヘビイチゴは、ヘビイチゴより大型で、野原や川のふち、水田の畔(あぜ)などに生育する多年草です。茎は地面の近くを斜めに伸びて四方に広がり、先のほうはやや立ちあがります。茎には全体にねた毛がはえます。

葉は根ざわのものは長い柄があって五枚の小葉に分かれています。茎につくものは柄が短く、三または五枚の小葉に分かれており、葉面はやや光沢があります。

花期は四~六月で、茎の先に黄色い花が咲きます。花弁は五枚で、がくは内外二重にならんでおり、外側の幅がせまいほうを副がくといいます。

おしべは二十本、めしべは多数あります。

花がすむと種子のような果実(そう果) となり、がくに包まれています。ヘビイチゴのような赤い実にはなりません。

ヘビイチゴの小葉は三枚、花は黄色で花弁は五枚ですが、果実は赤い実になります。

蛇苺君ほどわれは憎まずに 山口誓子

この俳句に詠(よ)まれているのは、ヘビイチゴの方です。

【写真左上、右下ともに上内地内にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

げんげ田のうつくしき旅つづけけり 久保田万太郎

げんげ田のうつくしき旅つづけけり 久保田万太郎ピンク色の花が一面に咲きひろがった景色は、田園の春を表す代表的なもので、しばしば俳句にも詠(よ)まれています。

原産地は中国。根についている根粒(こんりゅう)バクテリアのはたらきで、空気中の窒素(ちっそ)を肥料として土の中に蓄(たくわ)える働きがあるため、生きた肥料として水田に栽培し、花の盛りに土中に鋤(す)きこみました。最近は化学肥料を使うので栽培されなくなりましたが、現在は野性化して水田のあぜ道や休耕田(きゅうこうでん)等に見られます。

花期は四~六月。葉のわきから出た十~十五センチの花柄の先に、傘(かさ)状に八~十個の蝶形の小花をつけます。この小花の集まった形がハスの花に似ているので、レンゲソウ(蓮華草) の名がありますが

、レンゲとも呼びます。果実は熟すると黒くなります。

、レンゲとも呼びます。果実は熟すると黒くなります。全草を乾燥させて利尿、解熱などの民間薬に用いられます。

食べられる野草で、春に若芽を摘みとります。ゆがいて水にさらし、おひたしやあえもの、いためものとします。マヨネーズにもよく合います。又、天ぶらや汁の実にもなります。花は天ぶらにしたり、かるくゆがいて、酢のもの、あえものなどにします。ビタミンBが多い野草。ためしてみませんか。

(写真は、温水プール付近で撮影) 写真右下 真上から見たゲンゲの花 左上 ゲンゲの群落

写真と文 長須 房次郎

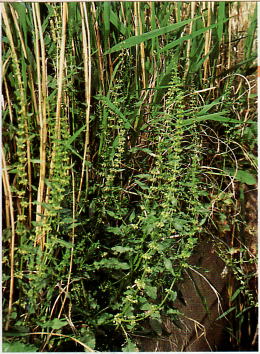

ギシギシの名前のついた植物は町内に五種類生育していますが、今回はコギシギシを紹介いたします。

ギシギシの名前のついた植物は町内に五種類生育していますが、今回はコギシギシを紹介いたします。ギシギシ名の由来については、「わしみやの野草131」に記してありますが、コギシギシはその名のとおりギシギシより小さいところからきています。

本州 (関東地方より西)、四国、九州に分布する種で、昭和三十六年版の「埼玉県植物誌」には掲載されていない珍しい植物です。平成十年版「埼玉県植物誌」の調査では県内分布が確認されましたが、鷲宮・栗橋・幸手などでは確認されませんでした。今回、鷲宮にも生育が確認されました。

生育場所は田のあぜや川岸などで、時には休耕田などでも見られます。花期は五~六月ですが、昨年は四月中に咲きました。

葉の基部に緑色の花が輪生し、果時(かじ)になっても間が離れています

。

。内花被片(ないかひへん)は果時には四~五ミリになり、へりには片側にとげ状の歯があり、中央脈の基部はこぶになります(右下の写真参照)。

※花被…がくと花冠を合わせていう言葉。がくと花冠が形や色のうえで区別しにくいときは、がくを外花被、花冠を内花被という。花冠は花びら全体をあわせていう言葉。

【写真左上、右下ともに八甫上の用水路畔にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

コバンソウは、ヨーロッパ原産の一年草で、日本には明治時代に渡来し、観賞用に栽培されたものが各地に野生化しています。

コバンソウは、ヨーロッパ原産の一年草で、日本には明治時代に渡来し、観賞用に栽培されたものが各地に野生化しています。小穂(しょうすい)の形が、小判に似ているためこの名前があります。茎の高さは三十~六十センチで、葉身(ようしん)は長さ五~十二センチ、幅は三~八ミリ、葉舌(ようぜつ)は二~五ミリで白く目立ちます。

小穂は糸のような細い柄でたれさがり、長さ一・四~二・二センチ、幅〇・八~一二二センチ、七~十八個の小花よりなって両面にふくらみます。

はじめは淡緑色、のちに黄かっ色となり、やや光沢があります。別名タワラムギも小穂の形から生まれた名前です。花期は五月から

七月で、ドライフラワ一によい草です。ヨーロッパ原産で、日本各地に帰化し、まれに栽培されています。

七月で、ドライフラワ一によい草です。ヨーロッパ原産で、日本各地に帰化し、まれに栽培されています。◇ ◇ ◇ ◇

イネ科の葉はすべて、下半部が巻いたさやとなって茎をつつみ、葉(よう)しょう(鞘)とよばれます。上半部の平たい部分を葉身とよび、葉しょうと葉身の境のところには、うすい膜のようなものがつきます。これを葉舌(ようぜつ)といい、イネ科の種類によってその高さや形に特徴があります。

【写真は左上、右下ともわし宮団地にて撮影】

写真と文 長須 房次郎

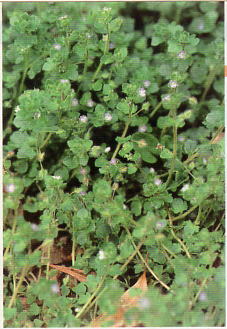

四つ葉のクローバーは幸福のシンボルとして珍重されますが、クローバーの代表的な種類がシロツメクサです。シロクローバー、オランダゲンゲとも呼ばれます。徳川時代にオランダから輸入したガラス器具のつめ物として、シロツメクサの乾草が使われており、そのなかの種子から発芽したので詰草という名がつけられました。明治以降は牧草としても各地で栽培されているが現在ではいたるところに帰化植物として野生化しています。

四つ葉のクローバーは幸福のシンボルとして珍重されますが、クローバーの代表的な種類がシロツメクサです。シロクローバー、オランダゲンゲとも呼ばれます。徳川時代にオランダから輸入したガラス器具のつめ物として、シロツメクサの乾草が使われており、そのなかの種子から発芽したので詰草という名がつけられました。明治以降は牧草としても各地で栽培されているが現在ではいたるところに帰化植物として野生化しています。

葉は互生する三枚の複葉で、表面に斑紋をもつものが多く、茎は地面を長くはって、節から根を出してよくのびます。通常、ミツバチにより他花受粉をします。

似た種類に、ムラサキツメクサがありますが、やはりヨーロッパ原産の帰化植物で、アカツメクサともいわれ、日本へは江戸時代に伝わったといわれますが、牧草として北海道へ輸入されたのは明治初年のことです。

休日に四つ葉のクローバーをさがしてみませんか。

写真はシロッメクサの群落(中川堤防) 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

スズメノエンドウは、野原や道ばた、あき地、田畑のまわりなどに生育します。茎はつる状にのび、葉は十二~十六枚の小葉からなり、葉先は三~五本の巻きひげとなって、ものにからみます。

スズメノエンドウは、野原や道ばた、あき地、田畑のまわりなどに生育します。茎はつる状にのび、葉は十二~十六枚の小葉からなり、葉先は三~五本の巻きひげとなって、ものにからみます。花期は四~五月で、葉のつけ根から出る枝の先に三~七個の花をつけます。花の長さは三~四ミリでごく淡い紫色をしています。豆果(とうか)(果実) には、こまかい毛が密生し、中に種子が二個人っています。

カラスノエンドウ (烏野豌豆~わしみやの野草25参照)に対して葉や花が小形であることからスズメの名がついています。

スズメノエンドウによく似て、同じような所にはえるカス

マグサは、次の点で見分けられます。

マグサは、次の点で見分けられます。①豆果は無毛で三~六個の種子がある。

②花は長い柄の先に一~三個つき、長さ五ミリで淡紅紫色。

③葉や茎はスズメノエンドウよりも毛が少ない。

④小葉は八~十二枚で少ない。

⑤葉の色は明るい緑色で、小葉の先は丸みがある。

カスマグサの名は、その姿がカラスノエンドウとスズメノエンドウの両者の中間型を示しているので、その頭文字をとって、カとスの間という意味でカスマグサとなりました。

【写真左上、右下ともに上内地内にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

緑色の細長い花穂を立て、田圃やあぜ道などに、ノミノフスマやミミナグサなどと共に群生する雑草として最も普通な一~二年草です。

緑色の細長い花穂を立て、田圃やあぜ道などに、ノミノフスマやミミナグサなどと共に群生する雑草として最も普通な一~二年草です。

花穂は長さ五センチ、幅四ミリ前後の細長い円柱形で、雄しべのやくは黄色、葉は粉緑色、鉄砲に似ているところからスズメノテッポウの名があります。花穂をぬきすて、葉のさやの部分を吹いて草笛にするので、子どもたちに最も親しまれている植物の一つです。

スズメの名がつく草で同じ時期に花をつけるものに、同じイネ科のスズメノヤリ、スズメノカタビラがあり、マメ科のスズメノエンドウがあります。

田圃やあぜ道には、キツネアザミ、ムラサキサギゴケ、タガラシ、ヘビイチゴ、ケキツネノボタンなどが四月から五目に花をつけているのが見られます。シロツメクサ(クローバー)もこの頃開花しています。

散歩の足を止めて、道ばたの草に目をやってみてください。

三日月のほのかに白し茅花の穂 正岡子規

三日月のほのかに白し茅花の穂 正岡子規茅花(つばな)は茅萱の花。茅萱は茅(ち)ともいい、古くから詩歌にもうたわれています。

チガヤは、銀白色の絹のような白毛が密生した穂をつける多年生で、日あたりのよい草地や荒れ地、川原や土手などに群生する植物です。

地下茎が横に長くはっており、花穂(かすい)は葉がでる前に開花します。花穂は長さ10~20センチ、幅1センチくらいで、茎の先につきます。小穂は長さ約4ミリで芒(のぎ)がなく、基部に12ミリほどの絹毛が束のようについています。チガヤの若い花が、まださやの中にあるものは甘味があり、ツバナといって食べられます。子供の頃食べた記憶をお持ちの方はいませんか。私も小学生時代友だちと野原でツバナをしゃぶり、地下茎をかじった思い出があります。チガヤの地下茎や茎に甘味があるのはサトウキビに近い種類だからです。根は漢方薬として使用され、止血、利尿、発汗の作用があります。

花期は五~六月ですが、小穂に長いやわらかい絹毛が多いので、熟した穂は毛に包まれて尾のようになります。チガヤの生えている野原を浅茅生(あさぢう)・浅茅原といい、万葉集、古今集、後撰集などにもチガヤを詠んだ歌があり古くから日本人に印象深い野草であったようです。

(写真は八甫・中川堤防にて)(手前の黄色の花はハハコグサ) 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

畑地や水田のあぜ、道ばた、荒れ地などに普通に見られる植物。種子でふえ、秋に芽生えて冬を越し、春さきの畑地などに多く発生します。

畑地や水田のあぜ、道ばた、荒れ地などに普通に見られる植物。種子でふえ、秋に芽生えて冬を越し、春さきの畑地などに多く発生します。小形の草で茎は柔らかくて無毛。紅紫色を帯び根もとで枝分かれして地面に広がり細い枝を伸ばします。こんもりとした株になることがあります。葉は細い楕円形で先がとがり、柔らかくて無毛、対生して葉柄はありません。

花期は3~6月ですが、日当たりのよいところでは冬でも咲きます。花は枝分かれした茎の先に花柄を伸ばし、その先がまた枝分かれしてそこに白い小さな花をつけます。花弁は5枚ですが二つに大きく切れこんでいるので10枚に見えます。雄しべは5~7本、花柱は3本。花の大きさは約8ミリで目立ちますが、夏の花は花弁が小さく、ときには消失することがあります。

ノミノフスマの名は蚤(のみ)の衾(ふすま)の意味で、この草の葉が小形であることからノミの夜具(やぐ)に見たてたものです。似た種類にノミノツヅリがあります。ノミノツヅリは、茎がややかたく、茎や葉に細い毛があり、全体がまばらな感じで広がります。花弁は5枚ですがノミノフスマのように切れこみはありません。ノミノツヅリ(蚤の綴)の名は小さい葉を蚤の衣に見たてたものです。花は白色、5ミリほどの大きさで4~6月に咲きます。

(写真はノミノフスマ、福祉センター付近にて撮影) 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

コンフリーの名でもよく知られるヒレハリソウはヨーロッパ原産の多年草で、日本へは明治の中ごろに薬草や野菜として輪入されました。花が美しいので観賞用としても栽培されていました。

コンフリーの名でもよく知られるヒレハリソウはヨーロッパ原産の多年草で、日本へは明治の中ごろに薬草や野菜として輪入されました。花が美しいので観賞用としても栽培されていました。一時薬草ブームの主役になり珍重されましたが、薬用としての効能がはっきりしないためか、今では

利用が少なくなっています。ヨーロッパでは下痢止めの民間薬として知られており、学名もオフフィキナーレ(薬用の)という意味がつけられています。

そのころの名残で、畑の隅や空き地、道ばたなど全国いたるところに野生化しています。

若い葉はてんぷらや汁の実に、成葉は乾燥させて茶として飲用します。

全草にあらい毛が多く、茎にはめだったひれ(翼(よく))があります。この特徴がヒレハリソウの名の由来になっています。根生葉は大きく長い柄があり、全長五〇センチにもなります。中部以上の葉は柄がなく、葉面には短く硬い毛があって著しくざらつきます。

花は筒形で上半部がまるくふくらみ、先はごく浅く五裂し、下向きに咲きます。花の色はふつうピンクで、花期は五月中下旬から七月です。

【写真左上、右下とも砂原小学校付近にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

淡青紫色の直径五ミリほどの花が咲く、一見イヌノフグリを思わせるような二年草で、ヨーロッパ原産の帰化植物です。幕末に日本で植物採集したフランス人のフランシエとその採集品を研究したサバチェの日本植物目録(一八七五)に長崎で採集された記録がありながら、その後六〇余年間存否が分からずにいました。一九三七年奥山春季先生が長崎で採られた明治末期の標本を発見、フランシエとサバチエの両氏を記念してフラサバソウと命名されました。奥山先生はその後長崎を訪ね、そこでは雑草として珍しくないことを確認しました。関東地方より西の各地の畑地、道ばた、あき地などに生育していますが、「一九九八年版埼玉県植物誌」には「日本各地に見られるが県内ではややまれ、畑や道端に生える」(九八調査区のち分布は二調査区) と記されています。

淡青紫色の直径五ミリほどの花が咲く、一見イヌノフグリを思わせるような二年草で、ヨーロッパ原産の帰化植物です。幕末に日本で植物採集したフランス人のフランシエとその採集品を研究したサバチェの日本植物目録(一八七五)に長崎で採集された記録がありながら、その後六〇余年間存否が分からずにいました。一九三七年奥山春季先生が長崎で採られた明治末期の標本を発見、フランシエとサバチエの両氏を記念してフラサバソウと命名されました。奥山先生はその後長崎を訪ね、そこでは雑草として珍しくないことを確認しました。関東地方より西の各地の畑地、道ばた、あき地などに生育していますが、「一九九八年版埼玉県植物誌」には「日本各地に見られるが県内ではややまれ、畑や道端に生える」(九八調査区のち分布は二調査区) と記されています。茎は下方で枝分かれして四方に広がり、先の方が立ち、高さは二十センチくらいになります。花時まで一対の子葉(しよう)が枯れずに残るという珍しい性質があります。葉ははと

んどが互生で、一~二対の大きなきょ歯があり、表面にはまばらに立った毛があります。花は葉腋(ようえき)に一個つき、柄は葉とはぼ同じ長さで、花冠は深く四裂し、二本のおしべと一本の雌しべがあります。がくのへりに長い毛があります。

んどが互生で、一~二対の大きなきょ歯があり、表面にはまばらに立った毛があります。花は葉腋(ようえき)に一個つき、柄は葉とはぼ同じ長さで、花冠は深く四裂し、二本のおしべと一本の雌しべがあります。がくのへりに長い毛があります。花期は三~五月です。

※子葉…種子が発芽すると最初に出る葉。

[写真左上、右下とも沼井公園にて撮影] 写真と文 長須 房次郎

乳牛が啼いておどして蛇苺 中村汀女

乳牛が啼いておどして蛇苺 中村汀女ヘビイチゴは、水田の畦(あぜ)や野原、畑の周辺などで普通に見られます。

茎は細く一株から数本出て、地面をはって長く伸びます。節々から根を、出し、そこから分かれて新しい株になります。

葉には長い柄があって三枚の小葉に分かれていますが、ときに下の二小葉が深く裂(さ)け、五小葉にちかいものがまざっています。

花期は四~五月で、黄色い五弁花が長い柄の先に一個ずつつきます。花が終わると花の基部(花床)が肥大して淡紅色になり、そのまわりに淡紅色の小さい粒状の果実がつきます。普通はこれら全体を一つの果実と見なしています。果実(*)は海綿質(かいめんしつ)で汁液がなく、甘味はないが有毒ではありません。でも、食

べ過ぎないように・・・。

べ過ぎないように・・・。似た種類のヤブヘビイチゴは、半日かげの林内や林のふちにはえ、全形がやや大きく、葉は濃緑色で果実も大きく、色が濃いので区別できます。

※この果実は花床がふくらんだもので偽果(ぎか)(または仮果(かか)) といい、表面の粒が種子です。

【写真左上温水プール付近、右下上内地内にて撮影】 写真と文 長須 房次郎