アメリカフウロは、北アメリカ原産の一年草で、日本中に雑草化している帰化植物です。

アメリカフウロは、北アメリカ原産の一年草で、日本中に雑草化している帰化植物です。牧野貫太郎博士が京都市南のある工場付近で発見し、昭和七年 (一九三二年) 発行の 『植物研究雑誌』 に発表し、アメリカフウロと命名されました。鷲宮町周辺で見られるようになったのは、十年くらい前。今では、町内いたるところで見られます。

葉は円(まる)い腎臓(じんぞう)形で幅三~六センチ、ほとんど基部(きぶ)近くまで深く裂(さ)けています。葉の両面特に裏面の脈の上やへりに、やや上向きの毛があります。茎の葉は、長い柄があって対生(向きあってつく)し、根生葉(根ざわから出ている葉)は花の頃は枯死します。

茎は直立し、少し枝分かれして立ち、高さ六十センチくらいになり、下向きの毛が密生(みっせい)します。根は少し枝分かれする直根(ちょっこん)で深く地中にもぐります。

花期は四月下旬から八月頃で、花は淡紅色(たんこうしょく)または白色で直径約一センチの五弁花です。(右下の写真参照)

果実は長さ約一・五センチで、白色のやや上向きの軟毛が密生し、先がくちばし状に細まってとがり長さ二ミリ、柱頭が五裂します。

アメリカフウロは同属のゲンノショウコ(わしみやの野草19参照)とよく間違えられますが、葉の切れ込みや開花時期の違いで見分けられます。

【写真左上は上内地内、写真右下は八甫地内中川堤防にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

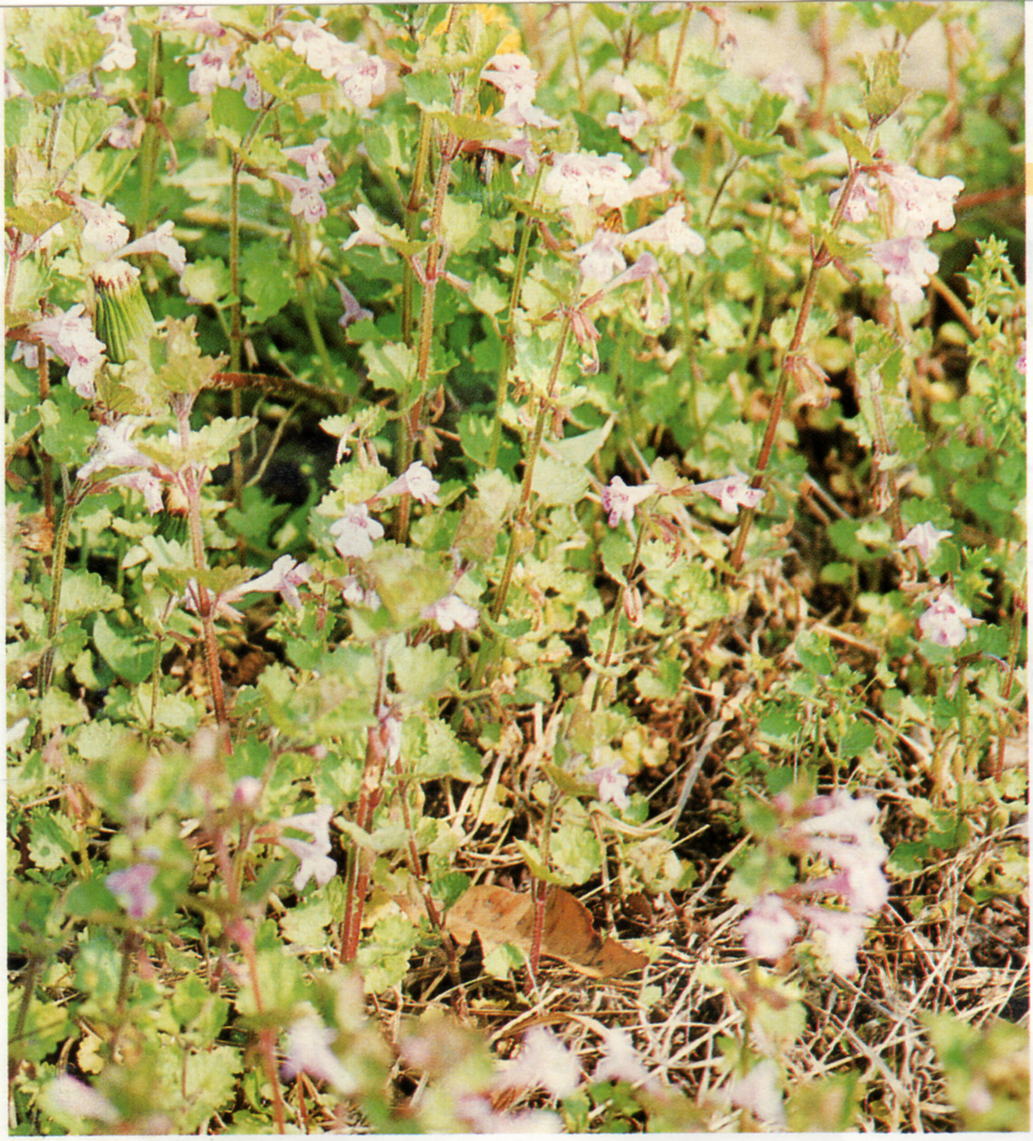

道ばた、荒れ地、やぶのほとりなどに普通に見られる多年草。

道ばた、荒れ地、やぶのほとりなどに普通に見られる多年草。茎は四角でつる性、花の咲くときは立っていますが、花が終わると長く伸びて、地上を這(は)い一メートル以上にもなります。節から根を出してふえていきます。茎が伸びて垣根を通り抜けて生長することから「垣通し」の名がつけられました。

カキドオシは昔から子供のカンの虫を治す薬として用いられ、カンを取る草「カントリ草」ともいわれます。また、葉が丸いので、銭(ぜに)に似ていて、茎に連続しているので「連銭草(れんせんそう)」の名

もあります。

もあります。花期は四~五月、葉や茎をもんでみると、特有の芳香があります。花の咲いている時、全草を刈り取って日蔭干しにして薬用とします。利尿、消炎薬として、糖尿病、腎臓病、子どもの疳(かん)の虫に用いられます。

血糖降下作用効果はタラの木の樹皮やフジバカマより、カキドオシの全草のほうがはるかにききめがあるといわれます。さらに長く使用しても副作用がなく、心配なく使用できます。

食べると薬になる野草としても用いられます。四~六月ごろ、茎、葉、花を、天ぶら、酢みそあえ、中華風サラダ等として食用とされます。

(写真は、東大輪の道ばたにて撮影) 写真と文 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

カキネガラシは、ヨーロッパ原産の一年草または二年草で明治時代に日本に渡来し、今では全国各地に帰

カキネガラシは、ヨーロッパ原産の一年草または二年草で明治時代に日本に渡来し、今では全国各地に帰化しています。市街地の道ばたや荒れ地、都市周辺の河原や堤防の草地などに見られ、鷲宮町では中川の堤防に群生しています。

茎は直立し、高さは八十センチ以上になり、よく枝分かれして横に広がり、あらい毛があります。

英名はヘッジ・マスタード(垣根の芥子(からし))で、直立した茎と横に広がる枝の性質を垣根に見立て、和名のカキネガラシはこれを訳したものと思われます。

葉はダイコンの葉に似て、長だ円形で羽状(うじょう)に深くさけ、上部の葉は小形で、下部の葉は柄が長く花時は枯れます。

花期は四月下旬から七月で、直径四ミリぐらいの黄色の十字形花(写真右下参照)をつけます。花序は十五~二十センチで、

花は下方から順に開花し、花が終わると、やや扁平で長さ一・五センチぐらいの特徴ある果実が花軸に密着してつきます。

花は下方から順に開花し、花が終わると、やや扁平で長さ一・五センチぐらいの特徴ある果実が花軸に密着してつきます。似た種類のイヌカキネガラシは、ヨーロッパ南部原産の帰化植物で、花期もほとんど同じですが、果実が花軸に密着しないので見分けられます。町内では、県道大宮栗橋線沿いに分布しています。

【写真は左上、右下とも八甫中川堤防にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

むき出しの脛(すね)のすり傷数の子草 日比野里江

むき出しの脛(すね)のすり傷数の子草 日比野里江水田や畔に普通に見られる二年草で、茎も葉もやわらかくて毛がなく、高さ三〇~九〇センチになります。日本全土に分布しています。

茎は中空で円柱形で直立し、分けつして叢生します。

葉は長さ七~二〇センチ、幅五~一〇ミリ、葉舌(*ようぜつ)は長さ三~六ミリで目だちます。

花期は四~六月で、茎先に長い円すいの花穂をつけます。長さ一五~三〇センチで左右にほぼ二列に枝を分け、枝の上に淡緑色の小穂が一方に片よって二列に並びます。(写真右下参照)

小穂の配列状態が数の子(ニシンの卵)に似ているのでカズノコグサの名があります。新版埼玉県植物誌(一九九八年版)にはミノゴメと表記

されています。しかし、ミノゴメはムツオレグサの別名として使われているので間違いやすいためカズノコグサの名を使いたいものです。多くの植物図鑑はカズノコグサの名前を使っています。

されています。しかし、ミノゴメはムツオレグサの別名として使われているので間違いやすいためカズノコグサの名を使いたいものです。多くの植物図鑑はカズノコグサの名前を使っています。※葉舌…イネ科の葉で、葉身と葉鞘(ようしょ)の境目に位置する環状の部分、膜や毛がある。

【写真左上、右下とも宝泉寺池周辺にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

紅紫色の蝶形の花が咲くつる性の草で、道ばた、野原、荒れ地、土手などの日当たりのよい場所に普通に見られます。

紅紫色の蝶形の花が咲くつる性の草で、道ばた、野原、荒れ地、土手などの日当たりのよい場所に普通に見られます。茎は長さ150センチにもなり、葉の先に枝分かれした巻きひげがあり他物に巻きつけます。葉は8~16枚の偶数の小葉をもつ羽状複葉(うじょうふくよう)で、小葉の先はくぼんでおり長さ2~3センチ。花は短かい柄があって、葉のつけねに1~3個つき、まれに白花品があります。さやは熟すと黒く変わり二片に裂(さ)け、中には食卓にのぼるエンドウをそのまま小さくしたような実を5~10個つけています。

カラスノエンドウの名は、熟したさやが黒色になることをたとえたものです。また、小葉の先端が矢筈(やはず)に似ているのでヤハズエンドウともいわれます。変異が著しく、巻きひげがないものをツルナシカラスノエンドウ、小葉が細いものをホソバヤハズエンドウと区別しています。

若い植物体は、ゆでて食用にされ、飼料や肥料にも利用されます。ヨーロッパ産のものは、ザートウィッケン(オオヤハズエンドウ)といい緑肥、牧草として栽培されています。

似た種類に、カラスノエンドウより一層小さいスズメノエンドウ(雀豌豆)、カラスとスズメの中間ぐらいの大きさのカスマグサがあり同じ時期に同じような場所に生育していますので調べてみませんか。

(写真、町立図書館周辺にて) 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

日当りのよいあぜ道、休耕田、荒れ地、畑などにはえる二年草。

日当りのよいあぜ道、休耕田、荒れ地、畑などにはえる二年草。アザミという名がついていますが、植物の分類上はアザミ属(ぞく)(ノアザミ、ノハラアザミ、タカアザミ、フジアザミなど)ではありません。和名はキツネが化(ば)けたアザミの意味をあらわしています。

キツネアザミは、もともと日本にあった植物ではなく、古代に農耕とともに朝鮮半島または中国から入ってきた植物です。

秋に芽生えて、タンポポやナズナのように葉を地表に放射状に広げてロゼット葉で冬を過ごします。春になると、その中心から茎がのび出して、高さ六十~九十センチになります。地下にはやや肥大(ひだい)した直根(ちょっこん)(ゴボウのような感じのもの)があります。根出葉(こんしゅつよう)(根ざわから出ている葉)は、たばのようになってはえていますが、茎の葉は互生(ごせい)します。根出葉は深く切れこんで羽状になり頂片(ちょうへん)は三角状になっています。葉の表は緑色で裏には白い綿毛が密生しているので白く、やわらかくてとげがありません。

若い葉はヨモギと同じように草餅に用いることができます。葉の裏の毛がつなぎの役目をします。

茎は直立し、中空(ちゅうくう)で、たての稜(りょう)が著(いちじる)しく、少し毛があります。上部は枝分かれして、その先に紅紫色(こうししょく)の頭状花(とうじょうか)がつきます。花期は四~六月。果実は白い冠毛(かんもう)がありタンポポのように飛びます。

(写真は、温水プール周辺にて撮影) 写真右下 生育中期のもの 左上 開花期のもの 写真と文 長須 房次郎

関東地方以西の川岸や水田などの湿った場所に生育する一~二年生草本で、町内各所で見られます。

関東地方以西の川岸や水田などの湿った場所に生育する一~二年生草本で、町内各所で見られます。コイヌガラシの名は、イヌガラシに似ていてそれより小さいから、小形のイヌガラシという意味で子犬のカラシではありません。

江戸末期の本草学者(ほんぞうがくしゃ)飯沼慾斎(いいぬまよくさい)(一七八二~一八六五)の著書『草木図説(そうもくずせつ)』 にコイヌガラシがスカシタゴボウの名で登場しています。

スカシタゴボウは、イヌガラシ (わしみやの野草71参

照)に似ていますが、果実が小さく、形もちがい、葉の切れ込みが深いので区別できます。

照)に似ていますが、果実が小さく、形もちがい、葉の切れ込みが深いので区別できます。コイヌガラシは、スカシタゴボウに似ていますが葉は下方のものまで小さく、みな羽状に裂けます。

花期は四~六月で、花は黄色で短い柄があり、葉液(ようえき)(葉のつけね)に一個ずつつきます。右下の写真のように、果実は長さ六~十ミリ、幅二~三ミリで上方の葉のわきに一個ずつつき、ほとんど柄がないので他の種類と見分けられます。

【写真左上、右下とも町民温水プール付近にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

アブラナ科 2年草 高さ20~60cm

諸葛菜やたらに咲かせ悉皆屋(しっかいや) 星野麦丘人(ほしのばくきゅうじん)

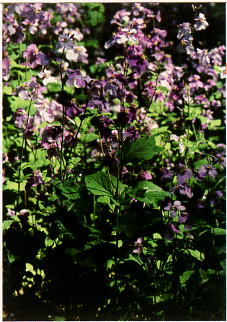

諸葛菜やたらに咲かせ悉皆屋(しっかいや) 星野麦丘人(ほしのばくきゅうじん)ショカツサイ(諸葛菜)は中国原産の帰化植物で、江戸時代には既に栽培されていたという記録がありますが、ほうぼうで目につくようになったのは戦後です。戦後、急速に全国に広がったいきさつが、植物採集ニュース第五〇号(昭和四十五年)に、「シキンソウ(紫金草)の種子を分けて二〇年」のテーマで、黒田辰一郎・奥山春季の二氏により、くわしく書かれています。

この文献によりますと、昭和十四年三月、南京郊外にある紫金山(しきんざん)の山麗一面に咲き乱れていた紫色の可憐な花の種子を、山口誠太郎博士と黒田の二名が持ち帰って栽培し、種子をたくさん採って全国の植物愛好家約一万名に配ったということです。昭和四十年代のことです。和名は二人で相談して、原産地の紫金山と花色の紫からシキンソ

ウ(紫金草)と命名しました。本種の和名についての話題は賑やかで、牧野富太郎博士は、ハナダイコンを使っています。他にもオオアラセイトウの名前もあります。

ウ(紫金草)と命名しました。本種の和名についての話題は賑やかで、牧野富太郎博士は、ハナダイコンを使っています。他にもオオアラセイトウの名前もあります。全草無毛で、根生薬と茎の下部の葉は羽状に深く裂けています。上部の葉は長だ円形で、縁(ふち)にあらい鋸歯(きょし)があり、基部は深く茎を抱いております。花は径二~三cm、淡紫色で、花期は四~五月です。

写真と文 長須 房次郎

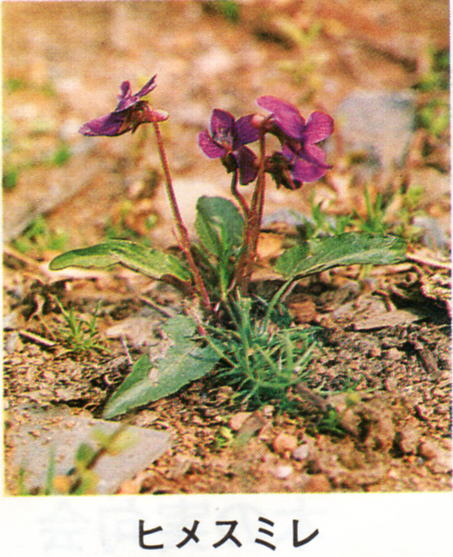

山路来て何やらゆかしすみれ草 芭蕉

山路来て何やらゆかしすみれ草 芭蕉スミレの種類は日本に五十数種ありますが、タチツボスミレはスミレ、ツボスミレとともに最も普通な種。芭蕉の句のすみれ草はこのタチツボスミレだといわれています。

人家付近のやぶや道ばた、林のなかなどに生え、早春の花は根元から柄を伸ばして咲きます。この頃は、地上茎はまだ十分に伸びていませんが、後に三十センチ以上になります。

花期は三~五月、淡紫色の花が横向きに咲きます。五枚の花弁のうち下側の一枚は、唇弁(しんべん)とよばれ、うしろが袋のような距(きょ)になっています。スミレの語源は、その距の形が大工さんの使う墨入(すみい)れ

(墨壷(すみつぼ)) に似ているからという説がありますが異論もあるようです。

(墨壷(すみつぼ)) に似ているからという説がありますが異論もあるようです。普通は美しい花が咲いたものは実りません。花が終わってからしばらくたつと、株の中心から蕾(つぼみ)が伸び出してきます。その蕾の中には花が咲かないまま種子ができます。花が開かずに種子ができるので閉鎖花(へいさか)といい、この中につまっている種子は、すぐに蒔(ま)けばほとんど発芽します。

町内では、スミレ、ツボスミレ、ノジスミレ、ヒメスミレなどが見られます。

(写真タチツボスミレは鷲宮神社、ヒメスミレは図書館周辺にて撮影)

鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

水辺、湿った道ばた、水田のあぜ、水田の中などに普通に見られる植物。秋稲の刈取り後に芽生え、ナズナやタンポポのようにロゼット葉で冬を越し、春になると急激に成長します。冬から春に

水辺、湿った道ばた、水田のあぜ、水田の中などに普通に見られる植物。秋稲の刈取り後に芽生え、ナズナやタンポポのようにロゼット葉で冬を越し、春になると急激に成長します。冬から春にかけて、スズメノテッポウとともに水田に最も多く生える雑草です。

茎は下の方で枝分かれし、上の方は直立し、暗い緑色でしばしば葉柄とともに暗紫色を帯びます。葉は互生し、羽状に深く切れこみ、小葉は3~5対あり、項端のものは大きく、茎とともに細かい毛がまばらに生えます。

花期は3~5月。枝分かれした茎の先に多数の小花が並び穂のようになります。花弁は4枚で白色、長さ3~4ミリでほかのアブラナ科の花と同じようなつくりをしています。このなかまは、がく片4個、花弁4個が十字形に並ぶので十字花科ともいわれ、古い植物図鑑では「じふじばな科」となっています。花は下から順々に咲き、さやは細長く約2センチ、種子が一列に並び熟すとからが二つに裂けて種子をはじきとばします。

稲の種籾(たねもみ)を水に漬(つ)けて、苗代(なわしろ)をつくる準備をする頃に花が咲くので種漬花と名づけられました。若い苗や葉を摘んで、塩もみ、漬物、浸し物などにして食べます。

分布が広いため変化が著しく、いくつかの型が区別されており、乾燥地に生え、毛が多く茎が立ち、葉が細かいものをタチタネツケバナと呼んでいます。

(写真や青毛堀川畔にて撮影) 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

黄色い花をつけているこの野草は、町内各地の道端、畑地、水田のあぜ、荒れ地などに見られます。

黄色い花をつけているこの野草は、町内各地の道端、畑地、水田のあぜ、荒れ地などに見られます。ハハコグサは、キク科の植物で、ホウコグサ、オギョウ、キバナグサ、シリツマリグサ、トノサマヨモギなどの別名もあります。越年草ですが、似た種類のチチコグサは多年草です。

春の七草

このうち前五種は、町内で見られる野草です。

耳菜草の名前は、葉の形がネズミの耳に似ていて、若葉が菜として食べられるので名付けられました。

耳菜草の名前は、葉の形がネズミの耳に似ていて、若葉が菜として食べられるので名付けられました。茎は根もとで分枝し、高さ一五~三〇センチになり、暗紫色をおびることが多く、葉は暗緑色で表面に剛毛(ごうもう)が散生します。

花は白色、直径五ミリ前後と小さく、がく片五、花弁五、雄(お)しべは一〇、五本の花柱(かちゅう)をもつ雌(め)しべ一からなっています。花期は三~六月です。

牧野日本植物図鑑 (昭和二十九年版) には、「路傍・圃地邊(ほちへん)等ニ普通ナル越年生草本ナリ」と書かれていますが、現在、町内ではあまり見掛けなくなりました。そのかわり、この図鑑に掲載されていなかったオランダミミナグサ(わしみやの野草60参照)が、普通に見られるようになりました。オランダミミナグサはヨーロッパ原産の帰化植物で、春から秋まで花が咲き、開花前に自家受粉(※じかじゅふん)が行われ、環境が好ましくないときは高さ一センチぐらいの個体でも花をつけるなど、

種子生産性が高いので生育地を広げていると考えられています。

種子生産性が高いので生育地を広げていると考えられています。今回の写真は、昨年四月わし宮団地内で撮影したものです。ここには、スズメノヤリ(イグサ科)もありました。スズメノヤリは雌しべが先に出て、風に送られてくるよその花の花粉を受け、白花の雄しべが花粉をだすころには雌しべはしなびて役にたたなくなってしまうという 「雌しべ先熟花(せんじゅくか)」です。

※自家受粉…雄しべの花粉が、同じ花の雌しべまたは同じ株の雌しべに受粉すること。

[写真左上、右下とも「わし宮団地」内にて撮影] 写真と文 長須 房次郎

田や畔(あぜ)など日当たりのよい湿った場所などに生える多年草です。葉は根ぎわに数枚出ます。四~五月にその間から十センチ内外の花茎(かけい)を伸ばし、まばらに数個紅紫色の唇形(しんけい)の花をつけます。

田や畔(あぜ)など日当たりのよい湿った場所などに生える多年草です。葉は根ぎわに数枚出ます。四~五月にその間から十センチ内外の花茎(かけい)を伸ばし、まばらに数個紅紫色の唇形(しんけい)の花をつけます。花冠(かかん)は長さ一・三~二センチで、上唇と下唇に分かれ、下唇は上唇に比べて著しく大きく、先は三つに分かれています。下唇には黄褐色の二個のふくらみがあって、長い毛が密生しています。めしべの先が二枚貝のように二つに裂けていて、指などをふれると貝が閉じるように急に閉じます。(これを柱頭(ちゅうとう)運動といいます)花がすむと、根もとから地表をはうようにほふく茎を伸ばして地面にひろがり繁殖します。

変異(へんい)が大きく、右下の写真のように白花のものがあります。それを飛ぶサギに見立て、サギゴケまたはサギシバと呼んでいます。

庭先や道ばたに生えるトキワハゼ(わしみやの野

草106参照)はムラサキサギゴケにそっくりですが、茎は直立し、ほふく茎を出さず乾燥地に生え、花が小さいので見分けられます。

草106参照)はムラサキサギゴケにそっくりですが、茎は直立し、ほふく茎を出さず乾燥地に生え、花が小さいので見分けられます。ほふく茎…地表を長く伸びて、節から根や葉を出して繁殖する茎。走出枝(ランナー)ともいう。

【写真左上は鷲宮神社付近、右下は宝泉寺池付近にて撮影】

写真と文 長須 房次郎

ヤブニンジンは、山地の藪(やぶ)や林のへりなど日陰にはえる多年草で、茎は直立して枝分かれします。葉は長い柄があり、二~三回羽状(うじょう)に裂(さ)け、切れ込みが深く、やや光沢があります。葉の両面に毛があり裏側は白っぼく見えます。地上部分がニンジンに似ているので、この名があります。

ヤブニンジンは、山地の藪(やぶ)や林のへりなど日陰にはえる多年草で、茎は直立して枝分かれします。葉は長い柄があり、二~三回羽状(うじょう)に裂(さ)け、切れ込みが深く、やや光沢があります。葉の両面に毛があり裏側は白っぼく見えます。地上部分がニンジンに似ているので、この名があります。花は白色で小さく、花期は四~五月です。花序(かじょ)はまず大きな枝三~六個を分け、それぞれの先に五~十個の花をつけます。

果実は先が太く、長さ約二センチであらい毛が密生し、熟すと人の体にくっつくのでナガジラミともよばれます。根茎(こんけい)(根のように見える地下茎) は「和藁本(わこうほん)」とよばれ、鎮痛(ちんつう)、鎮痙(ちんけい)作用があります。

似た種類のオヤブジラミは、道ばたや草原、土手など

にはえる二年草で、花期は四~五月ですが、果実は長さ四~六ミリで、花とともに淡紫色をおびます。

にはえる二年草で、花期は四~五月ですが、果実は長さ四~六ミリで、花とともに淡紫色をおびます。ヤブジラミも似ている種類ですが、花期が五~七月と遅く、花は白色で、果実は約三ミリと小さいので見分けられます。

どちらも果実にとげがあり人の体について運ばれるので藪(やぶ)の虱(しらみ)と呼ばれます。

【写真左上は栗原地内、右下は八甫中川堤防にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

ヤブニンジンは、山地の藪(やぶ)や林のへりなど日陰にはえる多年草で、茎は直立して枝分かれします。葉は長い柄があり、二~三回羽状(うじょう)に裂(さ)け、切れ込みが深く、やや光沢があります。葉の両面に毛があり裏側は白っぼく見えます。地上部分がニンジンに似ているので、この名があります。

ヤブニンジンは、山地の藪(やぶ)や林のへりなど日陰にはえる多年草で、茎は直立して枝分かれします。葉は長い柄があり、二~三回羽状(うじょう)に裂(さ)け、切れ込みが深く、やや光沢があります。葉の両面に毛があり裏側は白っぼく見えます。地上部分がニンジンに似ているので、この名があります。花は白色で小さく、花期は四~五月です。花序(かじょ)はまず大きな枝三~六個を分け、それぞれの先に五~十個の花をつけます。

果実は先が太く、長さ約二センチであらい毛が密生し、熟すと人の体にくっつくのでナガジラミともよばれます。根茎(こんけい)(根のように見える地下茎) は「和藁本(わこうほん)」とよばれ、鎮痛(ちんつう)、鎮痙(ちんけい)作用があります。

似た種類のオヤブジラミは、道ばたや草原、土手など

にはえる二年草で、花期は四~五月ですが、果実は長さ四~六ミリで、花とともに淡紫色をおびます。

にはえる二年草で、花期は四~五月ですが、果実は長さ四~六ミリで、花とともに淡紫色をおびます。ヤブジラミも似ている種類ですが、花期が五~七月と遅く、花は白色で、果実は約三ミリと小さいので見分けられます。

どちらも果実にとげがあり人の体について運ばれるので藪(やぶ)の虱(しらみ)と呼ばれます。

【写真左上は栗原地内、右下は八甫中川堤防にて撮影】 写真と文 長須 房次郎