菜の花や月は東に日は西に 与謝 蕪村(よさ ぶそん)

菜の花や月は東に日は西に 与謝 蕪村(よさ ぶそん)菜の花は江戸時代から俳句などにもよまれ、春の風物詩の代表となっています。菜の花は、弥生時代に渡来したといわれ、古くから油を搾(しぼ)るために栽培されてきました。

種子から搾(しぼ)った油が行灯(あんどん)や灯明(とうみょう)の灯油(とうゆ)として広く使われたことからアブラナと名づけられました。蕪村(ぶそん)の俳句や尋常小学唱歌の 『朧月夜』にある「菜の花畠に入日薄れ 見渡す山の端………」 の菜の花が、この在来のアブラナでした。

しかし、明治時代にヨーロッパから導入されたセイヨウアブラナがアブラナにとって代わりました。

ところが一般では、アブラナはもちろんセイヨウアブラナ、セイヨウカラシナ、カブ、ハクサイの類も全体の姿が似ており花が黄色で十字花なので 「菜の花」「菜種(なたね)」「油菜(あぶらな)」と呼んでいます。

現在、堤防や河川敷などに見られる 「菜の花」は野生化したセイヨウアブラナかセイヨウカラシナのいずれかです。セイヨウカラシナは茎の上部の葉が茎を抱かないのでアブラナと区別できます。

【写真は左上、右下とも鷲宮神社近くの青毛堀川堤防にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

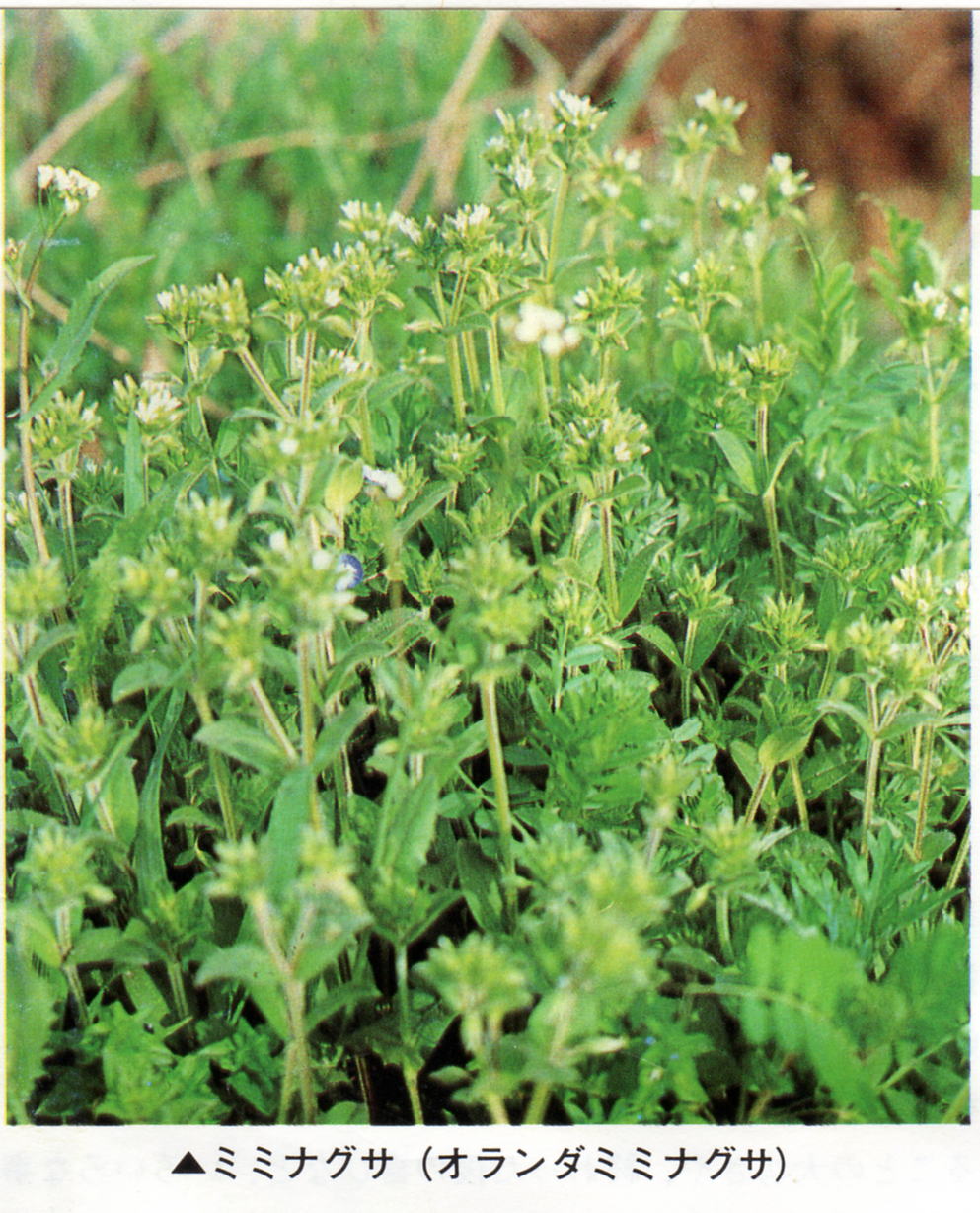

ミミナグサ(耳菜草)に非常によく似ている植物で原産地はヨーロッパ。日本では明治末、牧野喜太郎博士が横浜ではじめて気がつき、その頃から急速にひろがりました。

ミミナグサ(耳菜草)に非常によく似ている植物で原産地はヨーロッパ。日本では明治末、牧野喜太郎博士が横浜ではじめて気がつき、その頃から急速にひろがりました。あき地、道ばた、田畑の周囲など町内いたるところにみられます。茎は緑色または赤みをおび、根もとから枝分かれして株になります。全体に白い毛が密生し、さわるといくらか粘った感じがします。葉は柄がなく対生(たいせい)します。根ぎわからでている葉はへら形ですが、だ円状の卵形で先はにぶくとがっています。

花期は三~五月ですが、日だまりでは二月の上旬に花をつけているのがみられます。枝の先に白色の花をつけます。花弁は五枚で先が二つに分かれています。

ミミナグサはもともと日本に生育している植物。オランダミミナグサとよく似ていますが、葉の形、色合い、毛

のようすなどで区別できます。ミミナグサの葉は濃(こ)い緑色でやや毛が少なく、細長いこと。全草に腺毛(せんもう)が少なく、花はまばらにつき、果時に柄はがく片より長く、がく片も茎も紫色にそまることが多いことなどで見分けられます。

現在道ばたなどで見られるのは、ほとんどがオランダミミナグサです。

(写真は、中川堤防にて) 写真と文 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

キュウリグサは、畑地や道ばたにふつうにみられる二年草。

キュウリグサは、畑地や道ばたにふつうにみられる二年草。冬から早春にかけて、長い柄のあるだ円形の葉がロゼットを作ります。

(右下の写真参照)

キュウリグサという名前は、若い葉をもむとキュウリ(胡瓜)の香りがするところからつけられました。

この草には、前にタピラコという名前がつけられていました。しかし、春の七草にあるキク科のホトケノザが、一名タビラコ (キク科) といわれ、それとまぎらわしいというので、キュウリグサという和名に変わりました。現在ではキュウリグサが使われています。(タビラコについては、広報わしみや平成七年二月号参照) 開花期は三~五月。花は直径

約二ミリで空色。花序(かじょ)の先はくるりと巻き、それがほどけながら順に開花していきます。花の形が似ているので、ワスレナグサ(勿忘草(わすれなぐさ))とよばれることもあります。ワスレナグサの花は直径がキュウりグサの約四倍あり、果実の形も違うので区別できます。

約二ミリで空色。花序(かじょ)の先はくるりと巻き、それがほどけながら順に開花していきます。花の形が似ているので、ワスレナグサ(勿忘草(わすれなぐさ))とよばれることもあります。ワスレナグサの花は直径がキュウりグサの約四倍あり、果実の形も違うので区別できます。似た種類のハナイバナは、キュウリグサと同じようなところにはえ、葉の間に花がつくので 「葉内花(はないばな)」 といわれます。開花期は三~十一月。葉はややとがって、縁(へり)が波をうつのでロゼットでも見分けがつきます。

【写真左上は中央公民館周辺、右下は八甫地内にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

春の野にすみれ採(つ)みにと来(こ)しわれそ野をなつかしみ一夜(ひとよ)寝にける 山部赤人(万葉集巻八)

春の野にすみれ採(つ)みにと来(こ)しわれそ野をなつかしみ一夜(ひとよ)寝にける 山部赤人(万葉集巻八)山路来て何やらゆかしすみれ草 芭蕉

のスミレはタチツボスミレであったといわれます(わしみやの野草49参照)。スミレの名は万葉時代からあったもので、「万葉集」にはスミレを詠んだのが二首、ツボスミレが二首のっています。当時は茎の立ち上がるタチツボスミレ類をツボスミレ、そうでないスミレ類をスミレとよんでいました。

新版埼玉県植物誌(一九九八年版)によれば県内には三十六種が確認されています。(日本には五十六種が自生)

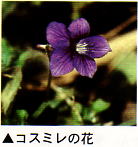

コスミレは、道ばたや石垣、畑など人為的な環境にはえる多年草で、根は白色で長く、地上に立ち上がる茎はありません。葉は数多く、花時には長さ一・五~五センチになります。葉先はとがらず、普通は無毛で裏が淡紫色です。花の色は淡紫色でしだい

に色があせてきます。

に色があせてきます。側弁(花の両側につく花弁)は無毛、花期は三~四月です。似た種類のヒメスミレは側弁に白い毛であるので区別出来ます。

コスミレは多型で※同定(どうてい)のむずかしい種類です。

※同定 生物の分類学上の所属をきめること。

【写真左上、右下とも上内地内にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

120 タチイヌノフグリ(立犬の陰嚢) ゴマノハグサ科 1~2年草 高さ10~30cm 野の草に醜草はなし犬ふぐり 稲畑 汀子 野の草に醜草はなし犬ふぐり 稲畑 汀子タチイヌノフグリはヨーロッパ原産の帰化植物で、明治のはじめ(一八八三年ごろ)東京に帰化し、いまでは全国にふつうにみられるようになりました。畑地や道ばた、あき地などに生育します。 茎は地ぎわで枝分かれして直立し、細い毛があります。葉はオオイヌノフグリ(わしみやの野草35参照)よりずっと小さく、下の方の葉は対生で大部分は柄がなく、両面とも短毛が生えています。上部の葉ほど小さくなって互生となり、包葉に移り変わり、それぞれ一個の花を抱き  ます。花には柄がなく、花径は三~四ミリで、花期は三~六月です。 ます。花には柄がなく、花径は三~四ミリで、花期は三~六月です。似た種類のイヌノフグリやオオイヌノフグリは花にも果実にも柄がありますが、タチイヌノフグリには花にも果実にも柄がないので見分けられます。 在来種のイヌノフグリはオオイヌノフグリに押され、今ではほとんどみられなくなりました。俳句の世界ではオオイヌノフグリをイヌノフグリと詠んでいます。 【写真左上、右下とも八甫中川堤防にて撮影】 写真と文 長須 房次郎 |

北アメリカ原産の帰化植物で、畑、道ばた、空き地に普通に生えます。日本には大正末から昭和の初めに日本に入っていることが気づかれ、現在は日本各地で広く見られるようになりました。

北アメリカ原産の帰化植物で、畑、道ばた、空き地に普通に生えます。日本には大正末から昭和の初めに日本に入っていることが気づかれ、現在は日本各地で広く見られるようになりました。茎は高さ一〇~三〇センチで、全株白い綿毛におおわれています。葉はハハコグサに似て、へら形で幅広く、両面とも綿毛が生えています。

花は春から秋に咲きます。茎の上部の葉のわきに頭状花が集まってつき細長い穂のようになります。これがハハコグサ(ホウコグサ)やチチコグサと違う点です。

「もどき」は他の語に付いてその風采・風情に似たように作り立てられている意を表す言葉ですから、チチコグサモドキはチチコグサまがいの植物ということになるわけです。

ハハコグサは春の七草の一種で昔から親しまれている野草です。(わしみやの野草①参照)

チチコグサモドキに似た種類にウスベニチチコグサ、タチチチコグサ、ウラジロチチコグサ (いずれも帰化

植物)があります。そのうちウラジロチチコグサは一九七〇年代に日本へ入り、関東地方ではすさまじい勢いでふえています。

【写真左上、右下とも八甫集会所周辺にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

「つくし誰の子すぎなの子」という童謡がありますが、ツクシは早春の土手、河原、路傍、線路沿いなどに見られます。

「つくし誰の子すぎなの子」という童謡がありますが、ツクシは早春の土手、河原、路傍、線路沿いなどに見られます。

ツクシは、スギナの胞子茎で頭の先は筆の穂形で、緑の粉のような胞子が入っています。ノキシノブと同じくシダ類で花の咲かない植物です。

ツクシが枯れはじめると、緑色の節がある細い枝を輪生する栄養茎がすくすくとでてきます。地面を掘ってみると、地下茎でツクシとつながっているのがわかります。

土筆煮て飯くふ夜の台所 (正岡子規)

ツクシは早春若くみずみずしいうちに摘み、袴をとって、土筆和、佃煮、酢のものなどにして食べられます。

私たちは普通、栄養茎のことをスギナと呼んでいますが、スギナは生活力が強く、除草しにくい雑草でもあります。これは地下茎が発達しているからです。似た種類にイヌスギナ、トクサ、イヌドクサがあります。 (長須房次郎)

黄緑色の小さな花が咲く二年草で、日あたりのよいあぜや道ばたなどに生える植物。

黄緑色の小さな花が咲く二年草で、日あたりのよいあぜや道ばたなどに生える植物。トウダイグサの灯台(とうだい)は、昔あかりを灯(とも)す皿をのせた台のことで、草の姿がこの台に似ているので灯台草の名まえがつけられました。ちなみに「灯台下(もと)暗し」の灯台も、海の灯台でなくあかりを灯す台のことです。

茎は根もとの部分から枝分かれして直立し、高さ25~40センチになり、上の方に少し毛があり、茎を切ると乳白色(にゅうはくしょく)の汁がでます。この汁に触(ふ)れるとかぶれるので注意が必要です。

葉はくさび状のさかさ卵形で、葉柄(ようへい)の区別がなく、縁(ふち)にはのこぎりの歯のような細かい切りこみがあります。茎の下方の葉は小形で互生。茎の上端では五枚の大きい葉が輪生して、この上に枝が分かれて先に花をつけます。花は三月下旬から五月に開花しますが、がくも花びらもありません。果実はほぼ球形、径四ミリ、表面は滑らかで突起がなく、種子にはあみ目状の突起があります。

似た種類に、ナットウダイ、タカトウダイ、ノウルシなどがありますが、みな有毒植物。

クリスマスフラワーの名で親しまれるポインセチアもトウダイグサ科の植物でメキシコ原産。

(写真は粟原にて撮影) 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

黄色い小さい花が咲くキク科の二年草で、日当りのよい草地やあぜ、休耕田などにはえます。

黄色い小さい花が咲くキク科の二年草で、日当りのよい草地やあぜ、休耕田などにはえます。茎は高さ二〇~四〇センチでやわらかく、茎につく葉は先が細くとがり、基部は深く矢じり形に二裂し、先は細く尖っています。葉に深い切れ込みのあるものはキクバノニガナと呼んで区別しています。

花は黄色、直径八ミリ前後と小さく、日中開いて夜閉じます。花がすんで果実を包む総包の形は円すい形、冠毛は純白色です。花期は四月~五月です。

ノニガナは昭和三十年代には、田の畔などに普通にみられましたが、最近は少なくなりました。その原因として湿田が減少したこと、冬季農業用水路の水が枯渇するようになったことなどが考えられます。

『原色日本野外植物図譜1』(奥山春季著、昭和五十七年刊) に掲載されているノニガナは、幸手町産で私が昭和三十三年五月六日に採

集したものです。なお、本種は 『牧野日本植物図鑑』 (昭和二十九年版)には掲載されていません。

集したものです。なお、本種は 『牧野日本植物図鑑』 (昭和二十九年版)には掲載されていません。似た種類のニガナやタカサゴソウは多年草で、ノニガナとともに茎は直立して地面をはいません。

町内で見られるオオジシバリやイワニガナ(じしばり)も二ガナの仲間ですが、茎は直立せず、長く地面または地中をはいます。茎や葉ともに白汁をもっています。ニガナを噛んでみると、名前のとおり苦みがあります。

春の雨木々に水玉残しけり 長須蜻蛉子

[写真左上・右下とも鷲宮神社付近にて撮影] 写真と文 長須 房次郎

野蒜摘む擬宝珠(ぎぼうし)摘むただ生きむため 加藤楸邨(しゅうそん)

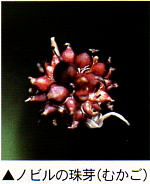

野蒜摘む擬宝珠(ぎぼうし)摘むただ生きむため 加藤楸邨(しゅうそん)ノビルは、全体にネギのにおいのある多年草で、土手、あぜ道、道ばたなど、日当たりのよい所で、背たけの低い雑草の中にごく普通に見られます。

地下には白い鱗茎(りんけい)(地下茎の一種) があって、花茎(かけい)(花をつける茎) は五十~八十センチの高さになり、先に白紫色の半球状の花を開きます。また、花は開かずにそのまま紫色の小球状のむかご (殊芽(しゅが))になることもあります。花期は四~六月に咲きます。ノビルは鱗茎とむかごで繁殖するので群落をつくることがあります。葉は細長い線形で厚く、中空で下方がさやになって花茎を包みます。

ノビルは食べられる野草です。まだ花の咲かない全草を鱗茎とともに引き抜き、葉といっしょに食べます。ノビルの料理にはいろい

ろありますが「ノビルの生みそ添え」はエシャロットよりうまいといわれます。時期は早春がよいです。

ろありますが「ノビルの生みそ添え」はエシャロットよりうまいといわれます。時期は早春がよいです。鱗茎には薬効作用があり、煎じて健胃、整腸剤に利用され、虫に刺されたときには鱗茎をすりつぶしその汁を患部に塗(ぬ)ります。強壮、強精には生のまま食べるとよいといわれます。薬用ノビル酒は強壮、強精に用いられます。ノビルの語源(ごげん)は野にはえるヒル~つまり野生のネギ、ニンニクという意味からきています。

【写真左上、右下とも上内地内にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

畑のなかや乾いた道などに生える二年草で、白色の直径五ミリほどの小さな花を咲かせる世界中の耕地雑草で、日本全域にみられます。

畑のなかや乾いた道などに生える二年草で、白色の直径五ミリほどの小さな花を咲かせる世界中の耕地雑草で、日本全域にみられます。茎は細く、根もとからいちじるしく枝分かれして短い毛を密生します。(下向きの毛が多い)葉は柄がなく対生し両面とも毛があります。花期は三~六月で、花弁は楕円形で先がまるく、がく片より短く先がまるく、長さ約二ミリです。がく片は先がとがり長さ約三ミリでヘりが膜質で背面には※腺毛(せんもう)があります。果実は熱すると先が六裂し、多くのこまかい種子をはきだします。

似た種類のノミノフスマは、①茎や葉には毛がなく柔らかい感じ②こんもりとした株になる③花弁は五枚で深く二裂し、がく片より長い④がく片は無毛⑤葉はやや細い楕円形で大きい。という点でノミノツヅリと見

分けられます。(わしみやの野草38参照)

分けられます。(わしみやの野草38参照)ノミノツヅリの名について、牧野日本植物図鑑(昭和二十九年版)には「和名ハ蚤の綴り二シテのみノ短衣(たんい)即チ※※つづりノ意ナリ、蓋(けだ)し本種ノ小形葉ヲ蚤ノ衣二擬セシモノナラン」 と記されています。

※腺毛…毛の一種で粘液などを分泌するもの。

※※つづり (綴り)…つぎあわせた着物。粗衣。

【写真左上、右下とも県道栗橋川越線(砂原小付近)にて撮影】 写真と文 長須 房次

72 ハルジオン(春紫苑) キク科 多年草 高さ30~80cm 北アメリカ原産の帰化植物で、はじめ観賞用植物として大正中期(一九二〇年頃)に輸入されたものです。 北アメリカ原産の帰化植物で、はじめ観賞用植物として大正中期(一九二〇年頃)に輸入されたものです。太平洋戦争を境として東京の焼跡にはびこり今では普通に見られる雑草となつています。 ハルジオンは牧野富太郎博士の命名で、現在ではハルジョオン(春女苑)とも呼ばれています。 冬の間は地面に根出葉(こんしゅつよう)をひろげた状態で過ごし、花の時期まであり、白い毛が密生(みっせい)しています。 茎は直立し、高さ八十センチにもなり、白い毛が密生し中空(ちゅうくう)です。茎につく葉にも毛があり、葉の基部は耳の形で茎を抱きます。 花期は春から初夏で、茎の上部が枝分かれして、その先に頭状花をつけます。花の咲く前には、枝の先が曲って、つぼみが下向きにたれています。開化前には紅色に染まります。これは  ハルジオンの特徴です。 ハルジオンの特徴です。似た種類のヒメジョオン(姫女苑)も北アメリカの原産で一~二年草。明治維新の前に帰化し日本中に広がっています。茎の高さは一メートル以上にもなり、あらい毛がまばらに生えています。茎は中にずいがあり、根 出葉(こんしゅつよう)は花の時期になくなり、茎の葉の基部は茎を抱かないのでハルジオンと区別できます。 花期は七~十月で、花は白色です。 現在はハルジオンが、ヒメジョオンよりも広く分布しているようです。 (写真は、温水プール付近にて撮影) 写真と文 長須 房次郎 |

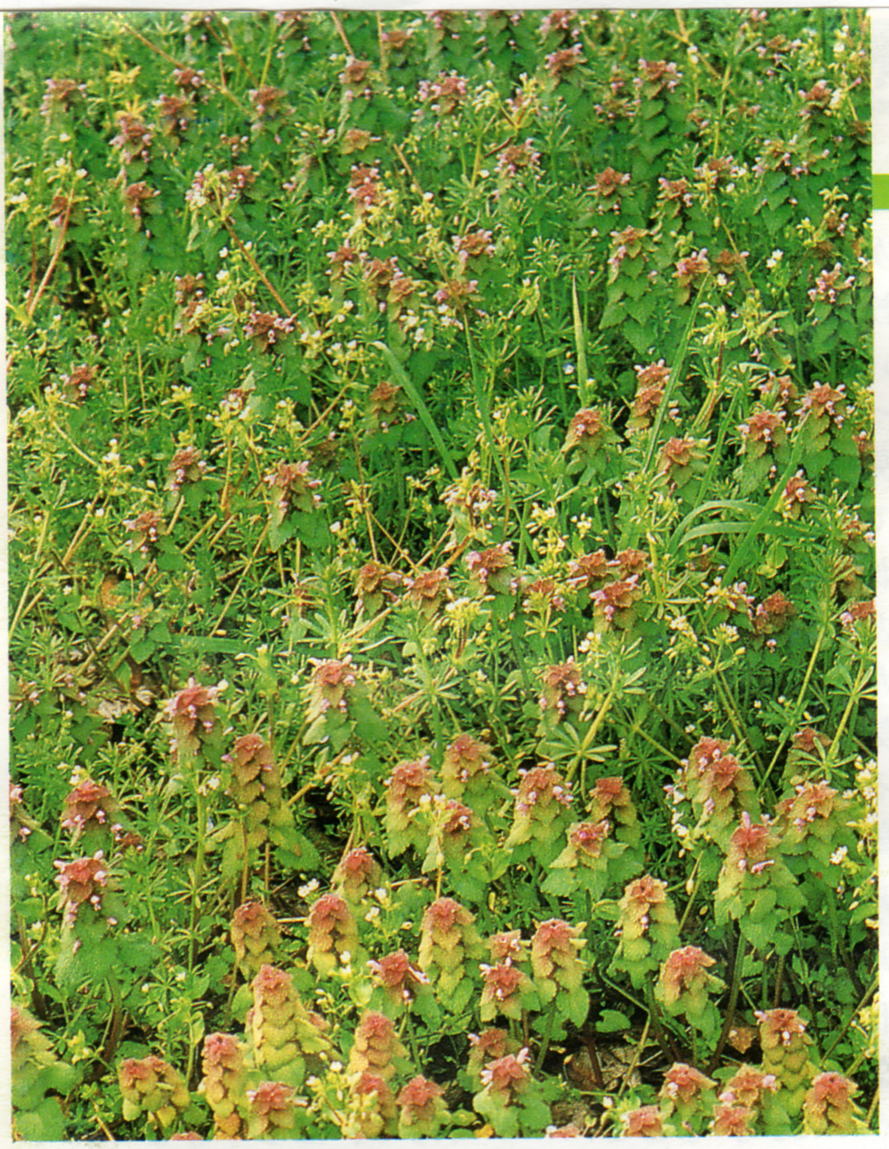

道ばた、あき地、土手、田畑のまわりなど町内いたるところに群生する二年草。

道ばた、あき地、土手、田畑のまわりなど町内いたるところに群生する二年草。茎は四角形で紫色をおび、もとの方は細く、多く枝分かれし、斜めにのびて上部は直立します。

葉はこまかいしわが多く、下方のものは円くて長い柄があり上方のものは柄が短く、茎項では柄のない包葉になります。この包葉が紅紫色をおびるのでホトケノザと区別できます。

花期は三~四月ですが、日当たりのよいところでは二月から咲きはじめます。花は赤紫色で長さ約十ミリ、茎の上部のつけねに輪状につきます。

原産地はヨーロッパで、今から約百年前の明治二十六年に東京駒場で発見されてから徐々に分布が広がり、現在では国内各地に生育し

ている帰化植物です。

ている帰化植物です。在来種のオドリコソウは、多年草で高さ四十センチ以上になり、淡紅色又は白い唇形の花が実のつけねに数個集まってつきます。花の長さは約三センチで花の形が笠をかぶっておどる人の姿に似ているので「踊子草」の名がつきました。

ヒメオドリコソウはオドリコソウに似ていて全体的に小さくてかわいいのでつけられました。似た種類のホトケノザ(広報わしみや平成四年二月号参照)もこの時期に見られます。

(写真は、金山団地周辺にて撮影) 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

あき地や道ばた、林縁、竹林の下などの半日陰の場所や、湿った畑地の近くなどに生(は)えるやわらかな感じの植物。茎はかどがあって直立し、高さ50cmぐらいになります。葉には長い葉柄があり、

あき地や道ばた、林縁、竹林の下などの半日陰の場所や、湿った畑地の近くなどに生(は)えるやわらかな感じの植物。茎はかどがあって直立し、高さ50cmぐらいになります。葉には長い葉柄があり、根から出る葉と茎から出る葉の両方があります。2~3回羽状にこまかく裂(さ)け、小葉はふかい切れこみがあります。

花は3月の下旬から初夏にかけて、枝分かれした茎の先にたくさん集まってつきます。花の色は紅紫色で横を向いて開きます。花冠(花弁全体のこと)は筒状で、一方が唇形に開き一方が距(きょ)となっています。果実は長だ円形で、熟すと果皮がすばやくまくれて開き、黒い光沢のある種子を飛散させます。種子にはアリの好む付属体があり、アリによって散布されます。

やわらかそうに見えるので食べて見たくなりますが、全草に作用のはげしいプロトピンなどのアルカロイドを含んでおり有毒です。誤って飲食すると、酒に酔ったようになり、眠け、吐きけ、脈がゆるやかになり、深く眠り、呼吸や心臓がまひする危険性があるといわれます。中国では、駆虫剤あるいは皮膚病のタムシなどの外用薬として用いるそうです。 (写真は、温水プール近くの林縁にて)

※距は、がくや花弁の基部にある袋のような突起のこと。スミレ、オダマキ、ツリフネソウ、ランなどの花にも見られる。袋の中には通常蜜腺がある。

鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

ヤナギモは流れる水の中に生ずる沈水性(ちんすいせい)の多年草で、水の流れる方向に全体がなびいて生えています。左上の写真では、右上から左下へ流れに沿ってなびいていることが分かります。

ヤナギモは流れる水の中に生ずる沈水性(ちんすいせい)の多年草で、水の流れる方向に全体がなびいて生えています。左上の写真では、右上から左下へ流れに沿ってなびいていることが分かります。細い根茎があり、茎は細長くて偏平で水中葉だけがあります。葉は柄がなく、長さ五~十二センチ、幅二~三・五ミリで周囲は全縁(※ぜんえん)で葉先は細く、長くとがっています (右下の写真参照)。花は六~九月、花茎の先に小さな花穂がついて水面に出ます。

和名は、葉の形から付けられました。なお、昭和二十九年版牧野植物図鑑2671図には「ほそばやなぎも」と表記され、現在のエビモが2666図で「やなぎも」 と表記されています。

青毛掘川には別名「きんぎょも」 といわれるホザキノフサモ(アリノトウグサ科)も生育しています。これも沈水性の多年草で、水底の泥の

中に白い根をのばし、茎はときに一メートル以上にもなり分枝します。裂片が糸のように細い葉を四枚ずつ輪生し、花は、五~十月に水上にぬきだした花茎に付きます。

中に白い根をのばし、茎はときに一メートル以上にもなり分枝します。裂片が糸のように細い葉を四枚ずつ輪生し、花は、五~十月に水上にぬきだした花茎に付きます。両種とも沈水性の植物ですから、増水すると見つけにくくなってしまいます。こうした水草の観察は水量の少ない時期でないと、観察しにくいので今回取り上げてみました。

※全縁…植物の葉のふちが、ぎざぎざでなくなめらかなこと。全辺ともいう。

水面に青の糸引くいととんぼ 長須鯖蛤子

[写真左上は青毛掘川にて、右下は同所産のものを自宅で撮影] 写真と文 長須 房次郎