やどりせむ あかざの杖に なる日まで 芭蕉

やどりせむ あかざの杖に なる日まで 芭蕉アカザはかつては畑に栽培された一年草ですが、秋には二メートル近くにもなって、木化し杖として利用で

きるほど丈夫になります。芭蕉の句でも分かるように、丈夫で中風にならない延命寿命の杖として昔の人は使ったそうです。

第二次世界大戦中は、救荒(きゅうこう)植物としてよく栽培されました。最近はホウレンソウなどの普及でほとんど用いられなくなりましたが野生化しています。

アカザの仲間は変異性が大きく、分類が困難なことで有名で

す。アカザはシロザの変種ともいわれています。アカザは、若い葉の基部が紅紫色の粉粒で覆われていますが、シロザは、若い葉の基部に白い粉粒が見られるのが特徴で、シロアカザともいわれます。シロザは、県内では低地から低山の、人里の肥えた土地に普通に見られます。町内では休耕地や畑などに多く見られます。シロザもホウレンソウの代用として葉が食用にされてきましたが最近ではほとんど用いられていません。

す。アカザはシロザの変種ともいわれています。アカザは、若い葉の基部が紅紫色の粉粒で覆われていますが、シロザは、若い葉の基部に白い粉粒が見られるのが特徴で、シロアカザともいわれます。シロザは、県内では低地から低山の、人里の肥えた土地に普通に見られます。町内では休耕地や畑などに多く見られます。シロザもホウレンソウの代用として葉が食用にされてきましたが最近ではほとんど用いられていません。花期は八月~十月です。

※一般にアカザと呼んでいるのは、アカザとシロザを区別せずに指していることが多い。

[写真左上は八甫地内、右下は金山団地近くにて撮影] 写真と文 長須 房次郎

此邊の道はよく知り赤のまま (高濱虚子)

此邊の道はよく知り赤のまま (高濱虚子)

イヌタデは「赤のまんま」 「赤ままの花」で短歌や俳句に親しまれています。また、ままごとの赤飯の代用をつとめてこどもたちに親しれてきました。

晩秋に全草が美しく紅色に染まった花とともに紅色に染まり、赤く穂のように集まった花とともに大変美しく、人々の目を楽しませてくれます。道ばたや畑、家のまわりなどに多く町内各所で見られる植物で、花期は六月~十一月にわたります。

茎には毛がなく赤みをおび、下の方がよく枝をうって四方に広がり、上の方が傾いて立っています。

「蓼食う虫も好きずき」ということわざで知られるタデ。刺し身のツマとしで利用され口にすればビリッと辛い味のあるのはヤナギタデ、犬蓼は、葉に辛味がなくて役にたたないタデという意味があります。

白花品をシロバナイヌタデと呼び稀に見かけます。似た種類のハナタデ(花蓼)は、葉が広く、花のつき方がまばらで花の色もうすいので見分けられます。タデ科の植物はオオイヌタデハルタデ、サナエタデ、オオケタデなどたくさんの種類があります。

鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

イヌホオズキは、ナス科ナス属(ぞく)の一種。ナス属の仲間は千七百種ほど知られ、世界の熱帯から温帯に広く分布します。有毒植物が多いが、ジヤガイモ、ナスなど重要な農作物もあります。タマサンゴのように観賞されるのもあります。

イヌホオズキは、ナス科ナス属(ぞく)の一種。ナス属の仲間は千七百種ほど知られ、世界の熱帯から温帯に広く分布します。有毒植物が多いが、ジヤガイモ、ナスなど重要な農作物もあります。タマサンゴのように観賞されるのもあります。イヌホオズキは有毒植物の一種で、畑や道ばたに一はえる一年草。葉は卵形で長さ三~十センチ、ふつう少数の波形の鋸歯(きょし)(ぎざぎざの切れ込み)があり、下面の脈上に微毛(びもう)があります。花枝(かし)は節と節の間から出て、数個~十個余りの花をつけます。花は白色。おしべ五本、めしべ一本。やくは先に穴があいて花粉をはきます。花が終わると果実の柄は急に下を向き、果実は球形で直径六~八ミリ、にぶい光沢をもち熟して黒くなります。花期は八~十月。

アメリカイヌホオズキは、北アメリカ原産の一年草で、戦後の帰化植物。イヌホオズキとは次の点で区別できます。①茎は細く、多くの枝を分けて横に広がる。②葉はやや幅がせまくなりがちで、質はよりうすく、緑色、鋸歯(きょし)のないこともある。③花枝は細く、二~四 (五) 個の花が一点からでる。④花の色は、うす紫色または白色。⑤果実はやや小さく光沢がある。⑥やや湿気の多い土地を好む。

町内には、このほかテリミノイヌホオズキがありますが、葉はやや質うすく、緑色。葉の先がせまくとがり、鋸歯(きょし)がなく、四~七個の花が一点からでるので見分けられます。イヌホオズキの仲間は初冬の枯草の中で花や果実をつけているのが見られます。

※写真 イヌホオズキは八甫地内、テリミノイヌホオズキは外野地内にて撮影 写真と文 長須 房次郎

北アメリカ原産の一年草で、ヨーロッパ、南北アメリカ、アフリカ、アジア、ニュージーランドなどの暖帯~熱帯に広く分布しています。

北アメリカ原産の一年草で、ヨーロッパ、南北アメリカ、アフリカ、アジア、ニュージーランドなどの暖帯~熱帯に広く分布しています。国内では明治の末にはじめて採集されました。人里のあき地や畑地、道ばた、土手など全国的に普通にみられます。

茎はななめに立ち、よく枝分かれして、高さは二〇~六〇センチになります。ほとんど無毛ですが紅色をしています。葉は対生し、長さ一・五~三・五センチ、幅〇・六~一・二センチの長だ円形で、上面は青緑色、下面は白緑色でまばらに毛があります。

花序は右下の写真のように、おもに枝先にまばらに散らばってつきます。花の時期は夏から秋、比較的長い期間みられます。近年、温暖化傾向がすすんでいるせいか、十二月になってもみられるようになりました。

※ニシキソウの仲間の見分け方

・コニシキソウは葉の表面に斑点があり、茎、葉、

果実に白毛がある。

果実に白毛がある。・ニシキソウの葉はコニシキソウよりやや大きく、茎、葉、果実は無毛。

・オオニシキソウの葉は一番大きく、斑点がない。茎の片側に短毛があり、果実は無毛。

詳しくは《わしみやの野草90》(広報わしみや平成九年九月号)を参照してください。

冬帽の紺より暗き富士となり 長須蜻蛉子

[写真左上・右下とも八甫上地内にて撮影] 写真と文 長須 房次郎

大利根の流れたゆたふ萩の花 長須蛸玲子

大利根の流れたゆたふ萩の花 長須蛸玲子一般にはススキと思って眺めている人も多いかもしれませんが、ふさふさした銀白色の穂先を輝かしたオギの群落が町内各地で見られます。

ススキ(わしみやの野草30を参照)は山野の日当たりのよい、やや乾いたところに群生する多年草ですが、オギは水辺や湿地に生(は)える多年草です。地下茎(ちかけい)は長く横にのび、茎は一本ずつ立って、ススキのようにたばになることはありません。直立した茎は一~二・五メートルになります。利根川などの河原にはしばしばオギの大群落が見られます。

ススキとオギはとてもよく似ていますが、オギの小穂(しょうすい)には芒(のぎ)がなく、基部(きぶ)には小穂の三~四倍長い絹糸のような銀白色をした毛があるのでススキと見分けられます。(写真右下参照)

実際には、湿地に生(は)えていて、ススキよりふさふさした花穂

のようすで、なれてくると遠くの方から見ただけで分かるようになります。

のようすで、なれてくると遠くの方から見ただけで分かるようになります。花の時期は九~十一月で、日本全土に分布しています。昔はオギを荻と書き、薄(ススキ)別名尾花とは、はっきり区別していました。

※ススキは薄または芒で表記されることがあります。芒は漢名、薄は俗字。

【写真左上は桜田三丁目地内、右下は上内地内にて撮影】

写真と文 長須 房次郎

荒れ地や道ばた土手など町内いたるところで見られる蔓(つる)性の植物。カナムグラの名の由来は、カナは鉄の意味で茎が強いからで、ムグラ(葎) は野原や荒れた庭などに茂る雑草を意味しているのでつけられました。万葉集にうたわれている「思う人 来むと知りせば八重むぐら 覆(おお)へる庭に玉敷かましを」 の八重むぐらはカナムグラのことで、万葉の昔からカナムグラは雑草としてきらわれていたようです。

荒れ地や道ばた土手など町内いたるところで見られる蔓(つる)性の植物。カナムグラの名の由来は、カナは鉄の意味で茎が強いからで、ムグラ(葎) は野原や荒れた庭などに茂る雑草を意味しているのでつけられました。万葉集にうたわれている「思う人 来むと知りせば八重むぐら 覆(おお)へる庭に玉敷かましを」 の八重むぐらはカナムグラのことで、万葉の昔からカナムグラは雑草としてきらわれていたようです。茎は下の方で枝分かれして、蔓(つる)になって長くのび数メートルにもなります。茎や葉柄(ようへい)には、下向きのとげがたくさんつき、他物にからみつきます。

葉はてのひらのように五~七個に深く分かれ、縁(ふち)にはのこぎりの菌のような切れ込みがあります。葉の表面にはあらい毛があってざらつき、裏面には小さな黄色い腺(せん)があります。(ルーペでのぞくとよくわかります)

花期は八~十月。雌(めす)株と雄株(おす)の区別があり、別々に花をつけます。雄(お)花は淡黄緑(たんおうりょく)色で、集まって円すい状にまばらにつき、雌(め)花はまり状の穂をつくりたれさがります。

ビールに苦味をあたえるのに用いるため栽培されているホップはカナムグラのなかまです。

葉と茎を天日で乾燥したものを葎草(りつそう)といい、煎(せん)じて強精薬(きょうせいやく)、苦味健胃剤(くみけんいざい)として利用されます。又、葉と茎の黒焼きを食酢(しょくす)でねったものは、はれものの解毒(げどく)にぬるなど薬草として利用されます。

写真は、上内地内にて撮影 左上 雄株 右下 雌株 写真と文 長須 房次郎

崖の灯やなお生き恥のからすうり

崖の灯やなお生き恥のからすうり

落葉した後も蔓にぶらさがり霜枯れたさびしい初冬の野外を彩るカラスウリの果実は、十月ごろに朱赤色に熟します。

花は八月~九月に、お化けのような白い花が、日が沈み夕闇がせまるとともに咲き始めますが夜の十時頃にはすでに咲きはじめたころの精彩がなくなり、翌日の朝にはほとんどしぼんでしまいます。雌雄異株で雄花は数個が総状に、雌花は葉のわきに一個つきます。

茎は稜があって細く、葉の柄の反対側から枝分かれする巻ひげが出て他物にからみながら伸び三米以上にもなり、著しく枝分かれして低木などをおおい、また木によじのぼります。

根は塊状に肥大し、これからデンプンをとりキカラスウリの根の代用品として使います。果実は民間楽としてはだ荒れ、ひび、やけどなどに用い若い果実は漬物にすることがあります。

夏の夕暮れ、家族でこの花を訪ねてみませんか。

キクイモは北アメリカ原産の帰化植物で、イヌキクイモ (北アメリカ原産) はキクイモの一型との考え方もあ

キクイモは北アメリカ原産の帰化植物で、イヌキクイモ (北アメリカ原産) はキクイモの一型との考え方もあり、両者ともよく似ていて、ちょっと見ただけでは区別がつきません。

キクイモは、こぶの大きな塊茎(かいけい)(ジャガイモのように貯蔵物質を含むために地下茎がふくらんだもの)を作りますが、イヌキクイモは右下写真のように紡錘形(ぼうすいけい)の塊茎(かいけい)を作ります。牧野富太郎博士は植物研究雑誌(一九二六年)に、キクイモは幕末のころ英国の全権公使アールコックが高輪東禅寺内で栽培し、いもを自ら調理して安藤対馬守に試食させたという津田仙の記事を紹介しています。キクイモは近年食用としても美味な改良品種もできていますが、普通は豚などの飼料にされています。

イヌキクイモは黄色い径八センチ前後の頭花が咲き、荒れ地や道端、河畔などに生(は)えます。茎や葉はざらつき茎の上・中部の葉は互生で、下部は対生、総包片は二列が普通で、たまには三列のものもあります。塊茎が「ちょろぎ」に似ているのでチョロギイモともいわれます。

花期は普通七~十月ですが今年は暖かいので十二月はじめころまで見られそうです。

【写真は左上、右下とも西大輪の県道大宮~栗橋線の近くで撮影】 写真と文 長須 房次郎

町なかの空き地や田畑のまわり、道ばたなどにごく普通に見られる一年草。初夏に芽生え夏の光を受けて急成長し、茎の先につぼみをつけ秋になると生長を続けながら花を咲かせ、十二月になっても咲き続けます。花はタンポポのような舌状花はなく黄色の筒状花だけです。白色の舌状花のあるものはコシロノセンダングサといわれます。

町なかの空き地や田畑のまわり、道ばたなどにごく普通に見られる一年草。初夏に芽生え夏の光を受けて急成長し、茎の先につぼみをつけ秋になると生長を続けながら花を咲かせ、十二月になっても咲き続けます。花はタンポポのような舌状花はなく黄色の筒状花だけです。白色の舌状花のあるものはコシロノセンダングサといわれます。花にはミツバチ、チョウ、アブなどの昆虫がよく訪れます。一個の頭花には五〇前後の果実がつき、植物体が枯れる頃には果実の集団が丸く開き栗のいがのようになります。

果実は線形で長さ約十ミリ、幅一ミリ、四稜があって平たく、短いあらい毛があります。果実の先にはがくの変形した約二ミリの刺(とげ)(冠毛)が二~四本生えており、刺には細かい逆刺(ぎゃくし)があります。この刺が動物や人の衣服について果実が遠方まで散布されます。しかし、果実が緑色のあいだは逆刺がひっかかっても花床にしっかり着いているので衣類にくっつくことはありません。

熱帯地方の原産で、日本に帰化したといわれますが、原産地や帰化経路についてははっきりしていません。似た種類のセンダングサは、黄色の舌状花が、○~五個あり、葉の両面に毛が多いので区別できます。

(写真は図書館周辺にて撮影) 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

タカサブロウは、たんぼのあぜ道や休耕田などの湿地に普通に生育する一年生の植物です。

タカサブロウは、たんぼのあぜ道や休耕田などの湿地に普通に生育する一年生の植物です。茎はよく枝を分け、堅(かた)い毛が生え高さは六十センチくらいになります。

葉は対生し、へりに小さなきょ歯があって、両面に短くて堅い毛が多く生えさわるとざらざらします。

花期は七月~十一月です。頭花の大きさは約一センチで、まわりの舌状花(ぜつじょうか)は白く、中心の管状花(かんじょうか)は淡緑色をしており、黒胡麻(くろごま)のような果実をつけます。

中国では、花びらが落ちてがくの残ったところがハスの花のように見えるため旱蓮草(かんれんそう)ともよばれます。

茎を折ると、断面が黒くなって乾きますが、これはウエデロラクトンという特殊成分を含んでいるためです。タカサブロウにはニコチンなどの薬効成分が含まれ、漢方はもちろんのこと、アジア各地で止血、殺菌、滋養強壮、育毛な

どに使われます。おひたしとして食用にもなり、三代将軍・徳川家光はことのほか好んだということです。

どに使われます。おひたしとして食用にもなり、三代将軍・徳川家光はことのほか好んだということです。名前の由来はよく分かっていませんが、植物研究家深津正の 『植物和名語源新考』 (1979) では、ただれ目治療用の 「夕タラピソウ」が転じたのではないかと考察しています。

【写真は左上、右下とも八甫地内の休新田にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

平地の林中の日かげに多くはえる多年草で、茎は長く地面をおおうように這い、直立した枝は高さ一五~三

平地の林中の日かげに多くはえる多年草で、茎は長く地面をおおうように這い、直立した枝は高さ一五~三〇センチになります。

葉は長さ約六センチ、幅約一センチで、イネ科の植物としては幅が広い方です。縁(ふち)に多少の皺(しわ)があるので縮み笹の名前がつけられています。

秋になると、直立した茎の先に小穂(しょうすい)がかたまってつきます。小穂には紫色をおびた長さ約三ミリの卵形で、長い芒(のぎ)があります。

晩秋から初冬になると、芒(のぎ)の表面の細胞がとけて粘液に変わり、動物の体に粘りついて種子(果実)の散布が行われます。チヂミザサのはえている林の中を歩くとズボンなどに種子がいっぱいついてきます。こうして動物の体について種子を散布する植物には、ヒ

ナタイノコズチ105やコセンダングサ45などがあります。

ナタイノコズチ105やコセンダングサ45などがあります。植物全体の毛の有無で種をわけることがあります。花軸や葉に毛の有るものをケチヂミザサ、毛のないも

のをチヂミザサ、全体に小型で花軸に毛のないものをコチヂザサと言います。

チヂミザサは※屋敷林(やしきりん)のなかで見られます。

※屋敷林…屋敷の周囲に植えられた防風林で屋敷森ともいわれる。

[写真左上、右下とも久本寺地内にて撮影] 写真と文 長須 房次郎

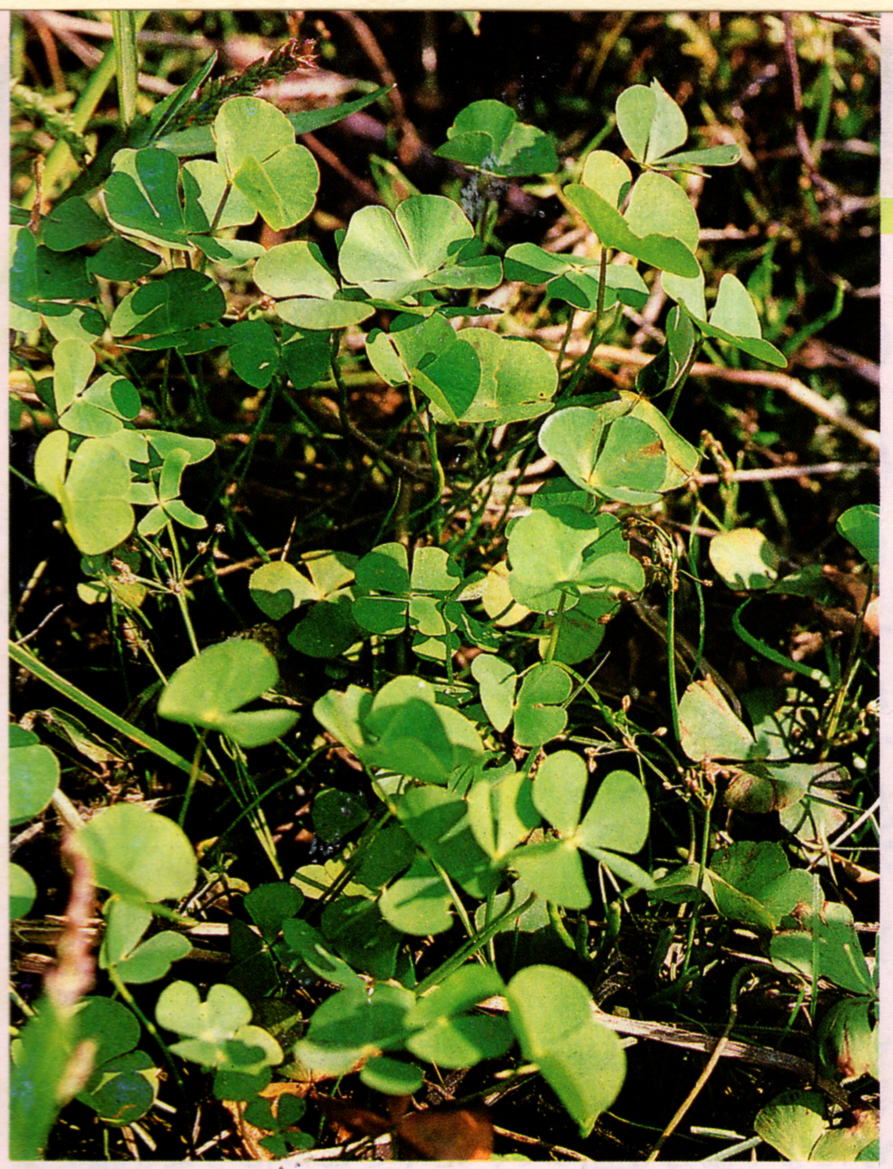

広いくさび形の4枚の小葉が、長い葉柄の先に十字形につく多年草。池や沼、水田などに生える夏緑性の水草ツダ植物で、以前は暖地でごく普通に見られました。昭和40年代に除草剤が使われるようになってから急激に姿を消し、今では全国的にも珍しくなっています。

広いくさび形の4枚の小葉が、長い葉柄の先に十字形につく多年草。池や沼、水田などに生える夏緑性の水草ツダ植物で、以前は暖地でごく普通に見られました。昭和40年代に除草剤が使われるようになってから急激に姿を消し、今では全国的にも珍しくなっています。根茎(こんけい)(根のようにみえる地下茎)は針金のようでやわらかく、枝分かれして長く泥の中をはい、間隔をおいて葉がまばらにつきます。葉は水面に浮かび、水がひけばクローバーのような姿で湿った土の上でも生育します。英語ではウオータークローバーと呼ばれています。和名のデンジソウは、4枚の葉が〝田の字〟に見えるところから名づけられました。又、葉をカタバミの葉になぞらえてカタバミモ、田の字藻(も)という意味でタノジモともいわれます。水がひけたところの若い葉は夕方になるとたたみ、就眠(しゅうみん)運動をします。

県教育委員会から昭和37年に刊行された「埼玉県植物誌」 には、3ケ所の産地があげられていますが、県内では既に絶滅したものと思われていました。今回発見された町内の生育地は、現在のところ県内唯一の産地と考えられます。このデンジソウは、「わが国における保護上重要な植物種の現状」のなかで危急種のリストにあげられており、大事に見守ってあげたい種です。

(写真、町内に生育しているデンジソウ) 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

道ばたや畑地、河原にはえるありふれた一年草または二年草です。

道ばたや畑地、河原にはえるありふれた一年草または二年草です。キュウリグサ(わしみやの野草84参照)と同じようなところにはえ、植物全体がキュウリグサに似ています。

茎や葉が大形で、まわりに細かい毛が密生し、花のつけ根には小葉(包葉)があるので区別がつきます。また、キュウリグサはもんで臭いをかぐとキュウリのような香りがしますが、ハナイバ

ナはしないので区別がつきます。

ナはしないので区別がつきます。茎は下部で何回も枝分かれして、地面近くに半ばはうようにしてのび、上部は斜めにたちます。

花期は三月から十二月上旬まで、花は直径約三ミリ、淡いあい色をしています。花後、だ円形で表面に突起のある果実 (分果(ぶんか))を四個つけます。キュウリグサの分果はなめらかです。

葉と葉の間に花がつくので「葉内花(はないばな)」の名前がつきました。

【写真左上、右下とも西大輪地内にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

道ばたや畑地、河原にはえるありふれた一年草または二年草です。

道ばたや畑地、河原にはえるありふれた一年草または二年草です。キュウリグサ(わしみやの野草84参照)と同じようなところにはえ、植物全体がキュウリグサに似ています。

茎や葉が大形で、まわりに細かい毛が密生し、花のつけ根には小葉(包葉)があるので区別がつきます。また、キュウリグサはもんで臭いをかぐとキュウリのような香りがしますが、ハナイバ

ナはしないので区別がつきます。

ナはしないので区別がつきます。茎は下部で何回も枝分かれして、地面近くに半ばはうようにしてのび、上部は斜めにたちます。

花期は三月から十二月上旬まで、花は直径約三ミリ、淡いあい色をしています。花後、だ円形で表面に突起のある果実 (分果(ぶんか))を四個つけます。キュウリグサの分果はなめらかです。

葉と葉の間に花がつくので「葉内花(はないばな)」の名前がつきました。

【写真左上、右下とも西大輪地内にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

枯蘆やはたはたと立つ何の鳥 寺田寅彦

枯蘆やはたはたと立つ何の鳥 寺田寅彦全国いたるところの沼、川岸などに群生する多年草で水田にもはえ、地下茎でふえます。

日本のことを古くは「豊葦原瑞穂国」といっていることを思えば、昔は日本国中ヨシでおうわれていたことが想像されます。アシは”悪し〟に通じるというので現在はヨシの名が使われていますが、俳句では四季を通じ

て蘆で詠まれています。

花期は八~十月で、淡い紫色で長さ三十センチ前後の穂を茎の項につけます。

葉はやや革質でかたく、長さ三十~五十センチ幅三センチ

前後あり、笹の葉に似ています。葉の両端を折り組んで作った舟を浮かべて遊んだ経験のある方は多いと思います。

前後あり、笹の葉に似ています。葉の両端を折り組んで作った舟を浮かべて遊んだ経験のある方は多いと思います。「葦の髄から天井を覗く」という諺がありますが、茎は中空です。ヨシの茎のように節と節の間が中空の茎を稈(かん)といいます。ヨシの茎を編んで「簾(すだれ)」や「よしず」を作ります。

ヨシの若芽(タケノコ形のもの)は食用になります。また、根茎は漢方で蘆根(ろこん)といい、体内の水分調節を助ける作用があり、消炎、利尿、止渇(しかつ)薬として利用されます。

《写真左上、東大輪にて-(10月中旬)、写真右下、宝泉寺池畔にて-(12月下旬)》

写真と文 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎