秋の道ばたや草原、あき地などに見られる一~二年草。茎は下方では枝を出さず、まっすぐ伸び太く、高さは二メートルぐらいになります。

秋の道ばたや草原、あき地などに見られる一~二年草。茎は下方では枝を出さず、まっすぐ伸び太く、高さは二メートルぐらいになります。茎の上部がたくさんに分枝し、枝先に頭状花をつけます。花期は九~十一月。直径二センチぐらいの淡黄色の花をつけますが秋の青空に美しくうつります。

葉は互生で、羽状の切れこみがあり基部はややふくらんで茎をいだきます。茎も葉も無毛で、切ると白い乳液をだすのてチチクサの方言もあります。葉の裏面はやや白色をしています。(葉が細く、

切れこみのないものをホソバアキノノゲシといいます)

切れこみのないものをホソバアキノノゲシといいます)家畜の飼料として栽培されるリユウゼツサイ(龍舌菜)はアキノゲシの変種で、葉が大きく長だ円状で切れ込みがなく、時に葉の中央に黒紫色の斑があらわれます。

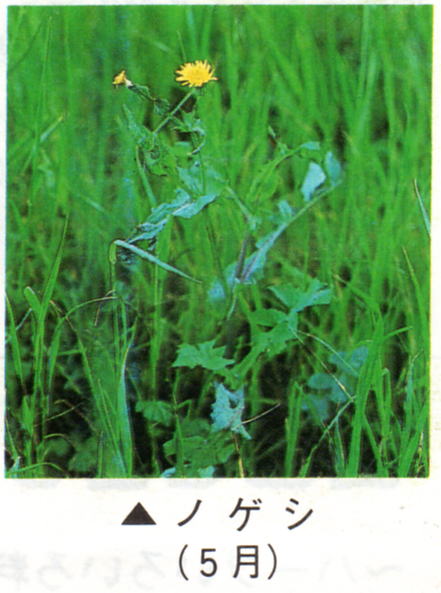

アキノノゲシとは形が異なりますが、名前が似ているものにノゲシ(別名ハルノノゲシ)やオニノゲシがあります。ノゲシは高さ一メートルになり茎は中空で切ると白い乳液をだします。葉はアザミに似ているがやわらかくとげがありません。オニノゲシは葉のふちのとげが鋭いので区別ができます。(花期五~八月)

(写真は八甫新田にて撮影) 写真と文 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

荒れ地、あき地、川原、畑地、道ばたなどに生育する一年草で三月から十一月まで見られます。

荒れ地、あき地、川原、畑地、道ばたなどに生育する一年草で三月から十一月まで見られます。茎は長さ一~二メートルになり、鋭い下向きのとげがたくさんつき、多くの枝を出します。

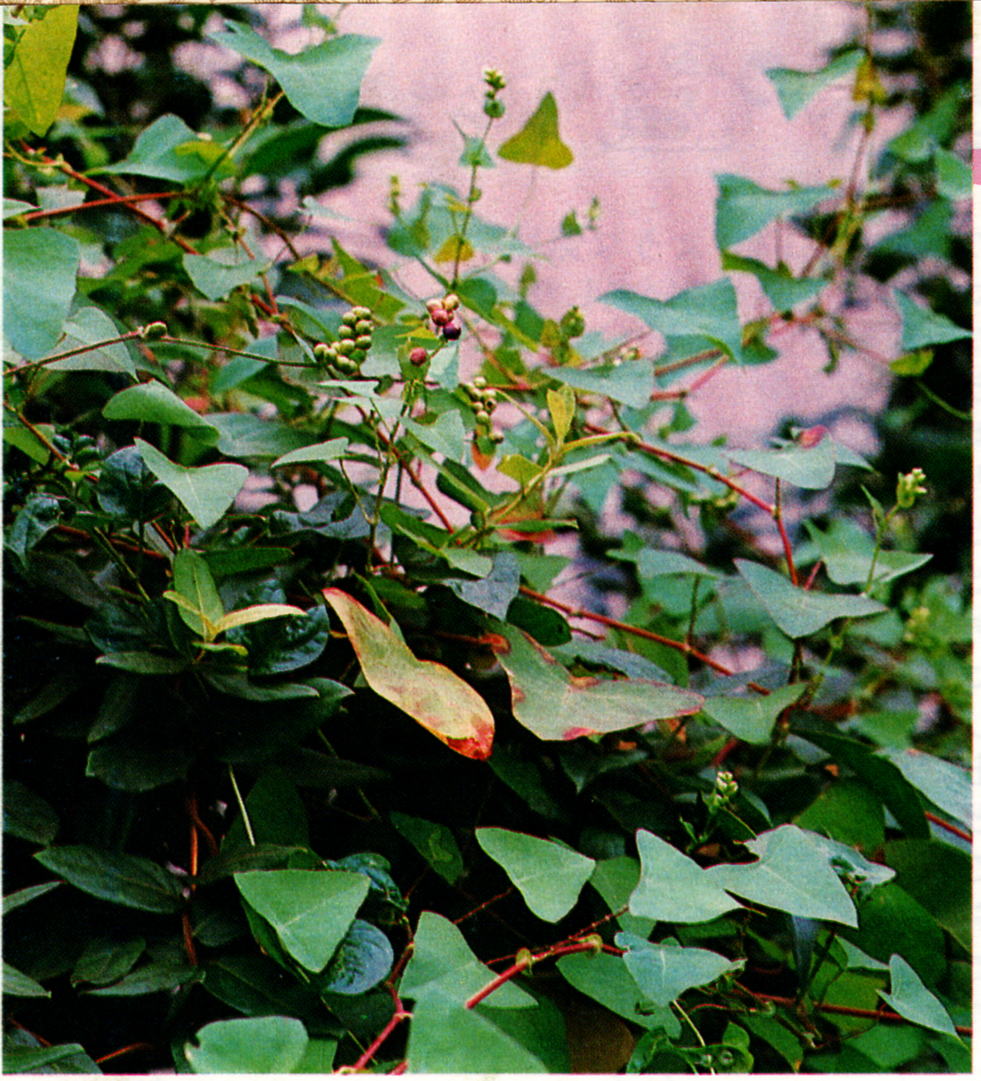

葉は三角形で白緑色無毛、長い葉柄(ようへい)には下向きのとげがあり、基部には円形で大きなたく葉があって茎が中央をつらぬくような形になっています。これはイシミカワの特徴です。葉の裏側の脈の上にとげがまばらに生え、へりには小さなとげがあります。

花期は八~十月、淡緑白色の小さな花が短い穂状(すいじょう)に集まって咲きます。

球形の果実のようにみえるのは、花被(かひ)(がくと花冠)の変化したものです。はじめはうす緑色のほとんど閉じた状態の花で、お

しべ八個、球形の子房で頂に花柱が三個ありますが花弁はありません。

しべ八個、球形の子房で頂に花柱が三個ありますが花弁はありません。花被は水分を含(ふく)んで厚くなり、美しい藍色(あいいろ)の果実のようになりますが、本当の果実はその中にある黒い球で堅(かた)くて光沢があります。この特徴のある姿から「石実皮」(いしみかわ)と名付けられたともいわれます。

全草にタンニンを含み、虫さされや切り傷に葉をもんで汁をつけ救急薬に、又秋に全草を採取、日干しにしたものを煎じ、利尿、下痢止め、熱さまし、腫れ物の解毒にも利用できます。

似た種類のママコノシリヌグイはうす紅色の花をつけるので見分けられます。

(写真は、東大輪地内で撮影) 写真と文 長須 房次郎

長雨のふるだけ降るや赤のまま 中村汀女(ていじょ)

長雨のふるだけ降るや赤のまま 中村汀女(ていじょ)オオイヌタデは 「赤のまんま」 の名前で親しまれているタデの仲間で、イヌタデ (広報わしみや平成三年十二月号参照) より大形(おおがた)、河川敷や荒れ地、道ばたなどに普通にはえるタデ科の植物です。茎は太く、節(ふし)はふくれ、上部は枝分かれして、葉も大きく、群れをなしてはえていることが多いのでよく目につきます。

花穂(かすい)は長さ四~七センチで先が垂(た)れさがり、花は白色またはうすい紅色で、花期は六~十一月です。

似た種類のサナユタデは、大体同じ時期に、同じような場所で見られ

ますが、高さが一メートル以下で茎の節があまりふくれず、花穂が短く直立しているのでオオイヌタデと区別できます。

ますが、高さが一メートル以下で茎の節があまりふくれず、花穂が短く直立しているのでオオイヌタデと区別できます。オオベニタデは、ふつう庭に植えられ、また、河原などに野生化する大形の一年草です。花が淡紅色で花穂が短く立つのをオオケタデ(大毛蓼)、花が紅色で花穂が長くて垂れるのをオオべニタデ(大紅蓼)と区別して呼ぶことがあります。

【写真左上は上内、右下は八甫にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

大きな一年草で、茎は直立し、高さは三メートル、太さは直径二~四センチにもなり、あらい毛が生え、枝を分けて大きな株になります。葉は大きく、長さ幅ともに二十~三十センチになり、両面ともざらつきます。葉が桑に似ているのでクワモドキの別名があります。

大きな一年草で、茎は直立し、高さは三メートル、太さは直径二~四センチにもなり、あらい毛が生え、枝を分けて大きな株になります。葉は大きく、長さ幅ともに二十~三十センチになり、両面ともざらつきます。葉が桑に似ているのでクワモドキの別名があります。北アメリカ原産で、日本には戦後(一九五二年)入ってきました。十年前には町内ではほとんど見られませんでしたが、現在では中川の河川敷や堤防、道ばた、荒れ地などのやや湿ったところで見られるようになりました。(一年草ですが河川敷などに大群落をつくることがあります)

花の咲くのは八~十月ですが、十一月上旬でも見られます。花のつくりはブタクサ(わしみやの野草21参照)によく似ており、雄(おす

)の頭花が長い穂となり、その下に雌(めす)の頭花がつきます。

)の頭花が長い穂となり、その下に雌(めす)の頭花がつきます。アメリカでは六メートルになるものもありバッファロー・ウィード(野牛草の意味)と呼ばれています。風媒花(ふうばいか)で大量の花粉を吐き出し、ブタクサとともに花粉症の原因になります。

※風媒花は風によって受粉する花。マツ、スギ、クワ、イネなどの花の類。

【写真左上、右下とも中川堤防にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

道ばたや畑地、堤防など日当たりのよいところに生える一年生の草本。

道ばたや畑地、堤防など日当たりのよいところに生える一年生の草本。雌雄同株で、雄花は枝の先につき、雌花は、葉腋につく。雌花は長だ円形のつぼ状の総包があって表面に鉤状のとげがあり、長さ十ミリ、とげの長さ二~三ミリ、頂にくちばしがある。

小花は二個で花弁がない。果実は総包につつまれたままで、鉤状のとげで動物について散らばる。このように実が動物について散らばる植物には、イノコズチ、センダングサ、アメリカセンダングサ、ヌスビトハギなどがあります。

ナモミは「なずむ」ということで、実が衣服や動物の毛につくことからこの名がつけられたともいわれます。漢名を蒼とか耳璫のというのは、実が婦人の耳飾りに似ているからです。

オナモミの果実は、解熱、発汗、頭痛などの薬用として使われ、生の茎や葉の搗き汁は湿疹や虫さされに塗って効果があるといわれます。

日当たりのよい道ばた、荒れ地、川の土手や湿地畑のまわりなどに多いつる性のじょうぶな多年草。

日当たりのよい道ばた、荒れ地、川の土手や湿地畑のまわりなどに多いつる性のじょうぶな多年草。茎や葉を切ると、白い乳液(にゅうえき)がでるので 「乳草(ちちくさ)」の別名があります。この乳液をいぼに塗(ぬ)っていぼ取りに、また虫さされ、腫(は)れ物の毒消しに塗ります。

花期は七~九月。葉腋(ようえき)(葉のつけ根のところ) から出た枝に、直径一センチほどの五弁の星形をした花をたくさんつけます。花の色は淡紫色又は白色で内面に長い毛が密生(みっせい)します。五本のおしべとめしべがくっつきあって一つになり、長いくちばしをもっためしべの先だけが花の外に突き出ています。

秋になると、牛の角に似た果実を一~三個つけます。こういう果実を袋果(たいか)といいます。大きさは長さ十~十二センチ、幅は二・五センチ内外で、表面に細かい毛と小さな突起があります。熟すと一か所が縦に裂(さ)けて開き、殻はちょうどカヌーのような形になります。中にはへん平な種子がびっしりならぴ、種子には綿糸のような長い毛があって、晩秋の風にとび散ります。この毛は、綿の代用とされ、又針山(はりやま)(

針刺(はりさ)し)や印肉(いんにく)に使われたことがあります。つるを刈りとられることが多いので果実を見る機会は少ないですが、今年はぜひ見つけてください。

針刺(はりさ)し)や印肉(いんにく)に使われたことがあります。つるを刈りとられることが多いので果実を見る機会は少ないですが、今年はぜひ見つけてください。漢方では果実を蘿摩子(らまし)、葉を蘿摩葉(らまよう)、全草を蘿摩(らま)と呼び強壮、強精薬、解毒薬として用いられます。

ガガイモの語源は不明ですが、カガミイモが転じたものという説があります。「古事記」で、少名毘古那命(すくなびこなのみこと)が出雲(いずも)の大国主命(おおくにぬしのみこと)のところへやってきたときの羅摩船(かがみぶね)はガガイモの果実の皮とされています。

※写真左上 ガガイモの果実 上内間之道地内にて撮影。写真右下 ガガイモの花 久本寺地内にて撮影 写真と文 長須 房次郎

本州の福島県以南に分布し、沼地の比較的澄んだ水を好んではえます。水田、特に休耕田にはコナギ(わしみやの野草55参照)などとともに群生します。

本州の福島県以南に分布し、沼地の比較的澄んだ水を好んではえます。水田、特に休耕田にはコナギ(わしみやの野草55参照)などとともに群生します。茎はたばになってはえ、高さ四〇~九〇センチになり、丸くてたくさんの横の隔膜(かくまく)で仕切られ、指で押すとパチパチと音を立ててつぶれます。

葉はすべて退化してさやとなり、茎の基部をつつみます。八月から十月のあいだに、茎の先に黄褐色の子穂を一個つけ、その太さは茎とほぼ同じです。(写真右下参照)

夏から秋にかけて地下径の先のたくさんの※塊茎(かいけい)(直径一センチ以下のクワイのような塊茎)を作って冬

を越します。塊茎は耕土の一〇~二〇センチの深さにできます。翌年この塊茎から新芽を出し新しい株になります。水田の雑草として最近発生量が多くなっているのは、こうした冬の越し方が一因になっているようにも考えられます。この塊茎はエグ味が強くて食べられませんが、塊茎がクワイに似ているのでクログワイの名前が生まれました。中華料理によく出てる黒慈姑は中国産のオオクログワイの塊茎です。

を越します。塊茎は耕土の一〇~二〇センチの深さにできます。翌年この塊茎から新芽を出し新しい株になります。水田の雑草として最近発生量が多くなっているのは、こうした冬の越し方が一因になっているようにも考えられます。この塊茎はエグ味が強くて食べられませんが、塊茎がクワイに似ているのでクログワイの名前が生まれました。中華料理によく出てる黒慈姑は中国産のオオクログワイの塊茎です。※塊茎…地下茎の先端に養分を蓄え、大きくなったもの

【写真左上、右下とも上内地内休耕田にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

コウヤワラビは日当たりのよい湿地や田の畔(あぜ)などに群がって生えている多年生のシダ草本で、冬になると葉は枯れてしまいます。

コウヤワラビは日当たりのよい湿地や田の畔(あぜ)などに群がって生えている多年生のシダ草本で、冬になると葉は枯れてしまいます。シダ植物は、ふつう葉の裏側に胞子嚢(ほうしのう)(内部に胞子が出来る)がつくものが多いのですが、胞子嚢をつける葉とつけない葉がはっきり分かれているものもあります。胞子嚢をつける葉を胞子葉(実葉(じつよう)ともいう)、つけない葉を栄養葉(裸葉(らよう)ともいう)といいます。

コウヤワラビは夏は緑性で、※根茎(こんけい)は長く横に広がり、胞子葉と栄養葉とがはっきり分かれています。左上の写真は栄養葉だけ見られます。(六月下旬撮影)

栄養葉の葉柄(ようへい)は八~三〇センチ、わら色で基部は褐色です。葉身は長さ八~三〇センチ、幅八~二五センチあります。胞子葉は栄

養葉とほとんど同じ高さでわずかに低く球状の小羽片の中に膜に包まれた胞子嚢群がつきます。右下の写真は十月下旬に撮影したものです。

養葉とほとんど同じ高さでわずかに低く球状の小羽片の中に膜に包まれた胞子嚢群がつきます。右下の写真は十月下旬に撮影したものです。和名のコウヤワラビは、紀州高野山に生育するので名付けられました。葉の形がゼンマイに似ているのでゼンマイワラビという別名もあります。

※根茎(こんけい)…シダ植物の茎は多くの場合地下茎(地表や岩上、樹幹などを匍匐(ほふく)するものも含めて)のことが多く、一見根のようにみえるので根茎といわれる。

[左上の写真は宝泉寺池周辺で、右下の写真は東大輪地内で撮影] 写真と文 長須 房次郎

うつむきて歩く心や蓼の花 石田波郷

うつむきて歩く心や蓼の花 石田波郷淡紅色の直径六ミリほどの花が咲く多年草で、日当たりのよい水辺に群生します。茎は節が高く上の方で二~三の枝を分かち一メートルくらいになります。根茎が長く地中をはい節から根を下ろします。

雌雄別株で花被は深く五裂し長さ約五ミリ、腺点(※せんてん)が散在し、雄花は八本の雄しべが長く、花柱が短く果実は出来ません。雌花には三本の花柱と短い雄しべがあり果実が出来ます。果実は卵形で長さ約三ミリで花被に包まれる三稜(さんりょう)があり、つやがありません。

花序は茎の上部に立ち長さは五~一〇センチ、葉は短い柄があって互生し、先がとがり長さ一〇~一二セ

ンチでやや厚く表面はへりに近く、裏面は脈の上に短いあらい毛があります。

花期は八月から十月、淡紅色の花がサクラを思わせるので、サクラタデの名前があります。

似た種類のシロバナサクラタデも、日当たりのよい

湿った草地にはえる多年草で、雌雄別株、花が白色で大きさはサクラタデよりやや小さいので見分けられます。ヤナギタデは白または淡紅色の直径三ミリほどの半開きの花が集まって咲く一年草で、日当たりのよい水辺や湿地にはえます。花被に著しい腺点があり、葉をかむと辛味があります。これがヤナギタデの特徴です。

湿った草地にはえる多年草で、雌雄別株、花が白色で大きさはサクラタデよりやや小さいので見分けられます。ヤナギタデは白または淡紅色の直径三ミリほどの半開きの花が集まって咲く一年草で、日当たりのよい水辺や湿地にはえます。花被に著しい腺点があり、葉をかむと辛味があります。これがヤナギタデの特徴です。※腺点…通常葉の裏面にある分泌物をためた小さなふくろ、または細胞間のすきま。

[写真左上・右下とも八甫上地内にて撮影] 写真と文 長須 房次郎

十月から十一月にかけて、荒れ地、路傍、土手など町内各地を黄金色の花でおおっているのがセイタカアワダチソウ - 背の高い茎先に、大きを花穂をつけ、毛をつけた種子が房状に泡だって見えるのでこの名がつけられました。

十月から十一月にかけて、荒れ地、路傍、土手など町内各地を黄金色の花でおおっているのがセイタカアワダチソウ - 背の高い茎先に、大きを花穂をつけ、毛をつけた種子が房状に泡だって見えるのでこの名がつけられました。

昭和三十年代には、関東地方では利根川や江戸川の堤防に群生している程度でしたが、四十年代になると急激にふえてきました。

北アメリカ原産の帰化植物で、京都大学には大正九年に採集した標本が、また、九州には戦前に栽培された標本があるので戦後に帰化したものでないことがわかります。はじめ美しいので、観賞用に栽培したのが逃げて広がったものです。

戦後、北九州地方の炭鉱が石炭不況のため炭鉱が閉山したあとの裸地やボタ山などに、セイタカアワダチソウが入りこみ大群落をつくったのが、日本での大繁殖のはじめです。当時炭鉱で働く人たちは”閉山草〃と呼んでいたといいます。

一株で数万粒の種子をつくるとともに、地下茎から有毒物質をだして他の植物の成長をおさえながらふえていきます。花粉は虫媒花なので風ではあまり飛びません。似た種類のオオアワダチソウも帰花植物ですが、葉の両面に毛がなく七月に開花するので見分けられます。

鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

タウコギは、昨年刊行された 『埼玉県植物誌』 には、「水田の畦(あぜ)や湿地、溝などに生えるが、近年、数は極めて少なくなった」 と書かれています。

タウコギは、昨年刊行された 『埼玉県植物誌』 には、「水田の畦(あぜ)や湿地、溝などに生えるが、近年、数は極めて少なくなった」 と書かれています。かつては、水田や畦の雑草としてはびこつていましたが、大正時代に侵入したアメリカセンダングサ (北アメリカ原産) に追われ、さらに、戦後は農薬の影響で減少し大変少なくなりました。現在では、鷲宮町でも休耕田などの湿地にわずかに見られる程度になりました。

茎は無毛で切り口が円形なので、切り口が四角形のアメリカセンダングサやセンダングサと見分けられます。

花期は八~十月で、頭花は径一センチ内外、写真のように黄色で舌状花はなく、総包は大き

く小さな葉のようにみえます。果実には、ふちと中央のすじの上と二本ののぎに下向きの棘(とげ)があり、動物の体に付いて運ばれます。

く小さな葉のようにみえます。果実には、ふちと中央のすじの上と二本ののぎに下向きの棘(とげ)があり、動物の体に付いて運ばれます。文献には、「中国では全草を気管支炎や肺結核に、茎や根を下痢止めに利用する」 と記されています。また、若葉は食用になります。

*ウコギはウコギ科の落葉低木、枝に棘(とげ)があり生け垣などに栽培される。

【写真は左上は宝泉寺池付近、右下は久本寺地内で撮影】 写真と文 長須 房次郎

枝の先に薙刀(なぎなた)のように片方にそりかえった穂をつけて、淡紫色の小さい唇形の花を一方向に密につける一年草。茎はやや細くて四角形、技を多くつけ、軟らかい毛がまばらにあり、全体にシソとハッカを合わせたようなよい香りがあります。この香りが中国にある香需(こうじゅ)という薬草に似ているのと花穂の形からナギナタコウジュと名づけられました。

枝の先に薙刀(なぎなた)のように片方にそりかえった穂をつけて、淡紫色の小さい唇形の花を一方向に密につける一年草。茎はやや細くて四角形、技を多くつけ、軟らかい毛がまばらにあり、全体にシソとハッカを合わせたようなよい香りがあります。この香りが中国にある香需(こうじゅ)という薬草に似ているのと花穂の形からナギナタコウジュと名づけられました。花期は九-十一月。花の根元には、花を包んでいる緑色の苞(ほう)があります。花冠(かかん)は長さ約五ミり、がくは五裂(れつ)し、裂片(れっぺん)の先が針状(はりじょう)にとがり、四本の雄しべは花外に出ています。

花穂(かすい)は長さ四~十センチあります。

山野の日当りのよいところに生えますが、町内での分布は少ないようです。葉は長い卵形で茎に対生(たいせい)(向きあってつく)し、裏面には腺点(せんてん)が散在しているのがルーペでのぞくとわかります。

全草中に一%内外の精油を含んでおり、これが強い香りを放ちます。また、精油には血行を盛んにし、発汗を促進する作用があるので、花期に全草を干したもの(香需(こうじゅ))を解熱、利尿剤など薬用にすることがあります。

似た名前でイヌコウジュ (犬香需)がありますが、香需に似て役に立たない植物の意味で、同じシソ科ですが、ナギナタコウジュとはやや縁の遠い植物です。

(写真は鷲宮町運動広場付近にて撮影) 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

生涯に ひとたび会ひき 水引草 石田波郷

生涯に ひとたび会ひき 水引草 石田波郷ミズヒキは、紅色で直径四ミリほどの小さな花が、長い穂状に咲く多年草で、林のふちや薮(やぶ)などに生える植物です。庭に植えられ、茶花にも用いられます。

花は花穂(かすい)の節に一~三個横向きに咲き、下面の色は薄い色をしています。ミズヒキという名前は、花穂をお祝いの贈物などにかける水引に見立てたものです。直立する花穂のなかから一本の穂をとって上から見れば赤、さかさにして見れば白っぼいので赤と白の意味もうなづけます。

花期は八~十月、二本の花柱(かちゅう)(めしべ)は花後(かご)も残って成長し、先が鉤(かぎ)状になって果実の先端から突出します。果実は、この鉤で動物や人の衣服にひつかかり、遠くに運ばれます。

葉の両面にはまばらな毛があり、上面に八字形の黒いはん紋が出るものがあります。徳川時代には、これを八幡水引と呼んで区別しました。

茎はかたく直立し、枝分かれして節が高く、穂が出ないときはイノコズチに似ています。

似た種類には、ギンミズヒキ(白花品)、ゴショミズヒキ(紅白花がまじって咲く)、シンミズヒキ(葉の質が厚く葉面につやがあり、先がとがる)があります。キンミズヒキは名前が似ていますがバラ科の植物です。

【写真は左上は鷲宮神社、右下は八甫上にて撮影】 写真と文 長須 房次郎

みぞそばの水より道にはびこれる 星野立子

みぞそばの水より道にはびこれる 星野立子野原などの水辺、水田のあぜや溝(みぞ)の中などに群がって咲き、思わず目を向けてみたくなるタデ科の植物で、しばしば俳句に詠(よ)まれ、秋の野草として親しまれています。

春先にいっせいに芽ばえ、花期は8~10月、枝先に淡紅色あるいは白色、時には緑色の小さな花が円くかたまって咲きます。

葉は互生し、茎の上部のものはほとんど柄(え)のないものがありますが、普通柄が長く下向きの刺(とげ)があります。葉の両面にも刺状の毛があってざらつき、裏面の中央には上向きの刺があります。葉の表には普通八字状の黒いはん紋があり、柄を上にして見ると牛の顔に見えるのでウシノヒタイの別名があります。また、葉の形が蕎麦(そば)に似ていて、花の咲いた状況もソバに似ており、しかも、溝の中などにはえるのでミゾソバの名があります。

茎の下部は地面をはい、節から根を出し、枝分かれして上の方が立ち、下向きの刺(とげ)があります。

昔から民間薬として珍重されてきました。

変異が著しく、葉が特に大きい (長さ8~10センチ)ものをオオミゾソバと呼び、通常の花のほかに、茎の下部から細い枝を地中にのばし閉鎖花(へいさか)をつけます。この果実は大型で、このために冠水するような生育地でも、

より確実に次世代を維持することができるわけです。似た種類にサデクサやママコノシリヌグイなどがあります。

(写真、JR貨物駅跡近くの側溝にて) 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

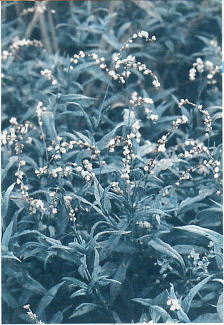

ミチヤナギは日本全土に分布している一年草で、日当たりのよい乾燥地、荒れ地、耕地に生育します。踏みつけに強いので庭や道ばたにも良く見られます。

ミチヤナギは日本全土に分布している一年草で、日当たりのよい乾燥地、荒れ地、耕地に生育します。踏みつけに強いので庭や道ばたにも良く見られます。茎は緑色でかたく、根もとから枝分かれして斜めに伸び、高さは十~四十センチになります。

葉は互生し、線状の長だ円形から卵形で、同じ固体に大きい葉と小さい葉の二種類がつきます。葉柄は短く、基部(きぶ)のたく葉は膜質のさや状になり、茎をとりまきます。たく葉には毛が生えています。これを葉鞘(ようしょう)といい、タデ科の特徴となっています。

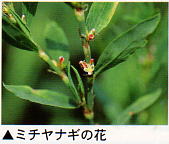

花は五月から十一月に、葉のわきに一~五個の小さい花をつけます。花被(かひ)(がく)は深く五裂、緑色でふちは白色または紅色で、長さ二・五~三ミリ(右下の写真参照)です。

和名は、葉の形をヤナギに見立て、ミチヤナギ、ニワヤ

ナギと名付けられました。

ナギと名付けられました。似た種類にアキノミチヤナギ、オオミチヤナギ、ハイミチヤナギ(ユーラシア原産の帰化植物)がありますが、町内ではまだ確認されていません。

文献には「中国では日干しにしたミチヤナギの葉を煎じて、利尿や解毒、駆虫薬として用いる」と記されています。

[写真左上、右下とも中妻地内の路傍にて撮影] 写真と文 長須 房次郎