バス:東武伊勢崎線鷲宮駅から徒歩約9分

鷲宮神社のホームページ

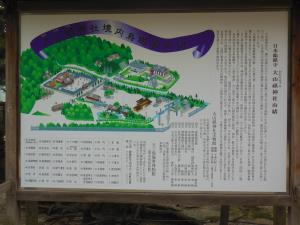

鷲宮神社は、東武鉄道鷲宮駅から歩いて十分弱の距離のうっそうとした森の中にあります。

古く土師部(素焼きの土器を作る人々)の移住地と伝えられ、社名も「土師の宮」と称したといわれています。この「ハジ」が「ワシ」に転訛して「鷲宮」になったという社伝があります。

この神社は、古代から存在したものと思われますが、書物に最初に登場するのは「吾妻鑑」で、ここには建久四年(一一九三)の記事が書かれています。

なお、鷲宮神社は、関東における鎌倉幕府ゆかりの有力な神社として、鶴岡八幡宮、伊豆山権現、箱根権現、三島大社などの中に加えられています。

このように幕府に注目されたのは、鷲宮神社が惣鎮守として崇敬される地域(太田壮)が当時の河川交通、あるいは関東の中心部として政治的に重要であったためでしょう。また、利根川流域の沃地で開発が進めば、多大な収穫物をもたらす可能性もあったからです。

鎌倉幕府の滅亡後は、下野小山壮(栃木県小山市)の豪族で太田氏の支族である小山氏の保護下に置かれます。その後も、古河公方の足利成氏、政氏、高基、晴氏、義氏、後北条氏の祈願所となっています。

また、天生十九年(一五八一)、徳川家康は、鷲宮神社に四〇〇石の寄進をしています。この石高は、武蔵国内では武蔵国惣社である大国魂神社の五〇〇石に次ぐものであり、他の寺社と比べて格段と高くなっています。

このように当社は、昔から関東の武士に厚く崇敬されてきました。

埼玉県鷲宮町教育委員会「鷲宮催馬楽神楽」パンフレット「鷲宮神社の歴史」より

鷲宮神社

・祭神 天穂日命(あめのほひのみこと)、武夷鳥命(たけひなどりのみこと)、大己貴命(おおなむちのみこと)

・鷲宮の名の由来 神社は初め土師宮(はじのみや)と号していましたが、転訛して鷲宮(わしのみや)となった説があります。

神社の文献上の初見は『吾妻鏡(あずまかがみ)』建久4年(1193)で、鷲宮社殿に血が流れるという出来事が起こり、鎌倉幕府が神馬を奉納しています。

・武士に崇敬された鷲宮神社 中世には下野国の小山義政が太刀を奉納し、社殿を再興しました。その後も代々の古河公方に崇敬され、江戸時代には徳川家康から400石が寄進されました。このように崇敬された理由の一つに、利根川流域の沃地であり、交通の要所でもあったことが考えられます。 市民大学生涯学習「鷲宮地区文化財散歩資料」レジメ(久喜市教育委員会文化財保護課)より

当神社は、出雲族の草創に係る関東最古の大社である。由緒は神代の昔に、天穂日宮とその御子武夷鳥宮とが、昌彦・昌武父子外二十七人の部族等を率いて神崎神社(大己貴命)を建てて奉祀したのに始まり、次に天穂日宮の御霊徳を崇め、別宮を建てて奉祀した。この別宮が現在の本殿である。

崇神天皇の御世には、太田々根子命が司祭し、豊城入彦命、彦狭島命、御諸別王が、それぞれ幣帛を奉納した。

景行天皇の御世には、日本武尊が当社の神威を崇め尊み、社殿の造営をし、併せて相殿に武夷鳥宮を奉祀した。

桓武天皇の御世には、征夷大将軍坂上田村麿が、武運長久を祈り奥州鷲の巣に当社の御分社を奉祀した。

中世以降には、関東の総社また関東鎮護の神として、武将の尊崇が厚く、歴史上有利な武将だけでも藤原秀郷・源義家・源頼朝・源義経・北条時頼・北条貞時・新田義貞・小山義政・足利氏歴代・古河公方・関東管領上杉氏歴代・武田信玄・織田信長・豊臣秀吉・徳川家康等があげられ、武運長久等を祈る幣帛の奉納や神領の寄進、社殿の造営等がなされた。なかでも江戸時代には、四百石の神領を与えられ、代々の将軍の名で朱印状が残されている。

明治天皇の御世には、神祗官達により准勅祭社に定められ、勅使参向のもと幣帛の奉納がなされた。そして明治天皇行幸の際、当社に御少憩され、祭祀料として金壱封を賜り、昭和天皇の御世にも、幣帛を賜った。

天穂日命(あめのほひのみこと)は、古事記によれば、豊葦原の水穂の国を治めるために、荒ぶる神に対処するために最初に遣わされたアマテラスの子である。梅原猛「葬られた王朝」によると、荒ぶる神とは出雲王朝のオオクニヌシのことで、ヤマト王朝による挑戦が始ったところである。天穂日命(あめのほひのみこと)は出雲族に取り込まれ、3年後に戻ってきた。その後のことについては古事記には記されていない。天穂日命(あめのほひのみこと)は出雲での3年間で出雲の先進文明を学び、この地(鷲宮)の開拓に生かしたのであろうか。

参考資料

奥村邦彦著「まぼろし紀行 稲荷山鉄剣の周辺」(毎日新聞社)に「日本書紀の神代の巻に「天穂日命(あめのほひのみこと)は出雲臣(いずものおみ)、武蔵国造、土師連(はじのむらじ)らの遠祖である」と記されていて」、「新野教授によると、この天穂日命の末えいを名乗る氏族は多く、それは島根、大分、高知、三重、神奈川、千葉、東京地方の国造クラスの豪族として分布しているという。その分布地を西からたどると、出雲から日本海を西航し、関門海峡を経て豊後水道を抜け、四国沖で黒潮にのり、太平洋沿岸を北上する航海ルートが浮かび上がる。とすると、これら”天穂日”系氏族は、一つの航路を共有し、起源を同じくする漁労文化によって結ばれていたのではないか、と新野教授は指摘している。」と記していました。

「鷲宮町史 通史 上巻」(鷲宮役場 昭和61年12月発行)には、鷲宮神社の起源について次のように書かれていました。

鷲宮(神社)は古代律令制下の延書式に記載された式内社ではなく、中世に入ってから急速に発展した社である。鷲宮の名称の起源について、「土師宮」(土師部の神)の転訛という社伝もあるが、これは信じ難い。

南北朝時代に成立した神道集の巻三十三「三嶋大明神事」に、次のような記述がある。伊与国三島郡に三嶋大明神(伊与一宮・大山祀神社・大三島神社ともいう)があり、この付近に住む豪族が、幼児を鷲にさらわれた。鷲は阿波の坂西郡の枇杷(びわ)の木の三股に幼児を置いて飛び去り、幼児はここで養育され阿波国司に見出されて国司になる。やがて父母は出世した子息と対面し、三嶋大明神の社前に、摂社として鷲大明神の社を建てた。その後、三嶋大明神が伊豆国に勧請された時、鷲大明神は東国に飛び移り、太田荘に鎮座することになったというのである。ここには伊予の三嶋明神と鷲明神、伊豆の三嶋明神と武蔵の鷲明神の関係が述べられている。すなわち伊豆三嶋明神と武蔵鷲明神は、伊予の三嶋・鷲両明神が分離勧請されたものであり、両者は同じ土地に祀られていた同根の神なのである。

鷲明神の勧請の時点は明らかにすることはできないが、おそらく埼玉(さきたま)郡の平野の微高台地に以前から建立されていた農業神のところに、鷲明神を勧請したと考えられる。

ところが、平安時代末期にこの地に太田荘という荘園がつくられ、開発領主である太田氏によって崇敬された。鎌倉時代に入って太田氏そのものは衰退するが、その支族の小山氏が下野国を中心として大豪族に発展し、太田荘自体も将軍直轄地(関東御領)となるなかで、鷲宮の社格が徐々に高められていったと思われる。

閑静とした森の中にあり、参拝客がちらほら見られる程度である。

これが年末年始の参拝客が40数万人のにぎわいを見せるなど信じられないほどである。

数年前からアニメ”らき☆すた”の影響とかで、若い参拝客が増え、今では、埼玉県でも大宮氷川神社の参拝客に次いで多い。テレビドラマで参拝客が増えたという川越の喜多院よりも多い、とのこと。

村井康彦著「出雲と大和ー古代国家の原像をたずねて」(岩波新書)によると、「神社の社殿前に置かれた狛犬が、もし前脚を折り曲げてかがみこみ、後脚はすっくとのばしてお尻を高く持ち上げていたら、その神社は出雲系である。」とあります。

「久喜市文化財散歩」(久喜市教育委員会)パンフレットより

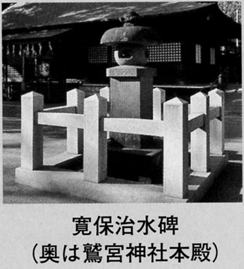

鷲宮神社の拝殿前にある灯篭型の記念碑です。高さ2.6mの石灯篭に「刀禰上流以南修治告成碑」と記し、長文の文字が刻まれています。寛保2年(1742)8月、利根川が氾濫し、江戸市中にも達して、幕府は諸大名に堤防等の修築を命じました。その中で、羽生、騎西領を含めた上利根川南側の地域を担当した萩藩(長州藩)毛利家の工事は、特に困難を極め、人足100万人以上を要しました。その完成記念に建てられた碑で、当時の難工事の様子が詳しく記されています。なお、文章は江戸時代中頃の代表的な儒学者である服部南郭の撰文です。

広報くき 2012年7月1日号 連載 久喜歴史だより(第9回)より

寛保治水碑(かんぽうちすいひ)

久喜市鷲宮地区の鷲宮神社(鷲宮神社)境内には、江戸時代に建立された高さ約2・6メートルの灯籠(とうろう)型の石碑が建っています。石碑の4つの側面には、びっしりと漢文体の文章が刻まれています。この石碑が県指定文化財の寛保治水碑です。

この石碑は、寛保3年(1743)に利根川の改修工事に携わった長門国(ながとのくに)萩藩(はぎはん)(山口県萩市) の藩主・毛利宗広(もうりむねひと)が、工事の完工記念に神社に奉納したもので、「刀禰上流以南修治告成碑(とねじょうりゅうなんしゅうじこくせいひ)」と題されています。碑文は、当時江戸で活躍した儒学者服部南郭(はっとりなんかく)が作った文章で、碑文からは、次のような内容を読み取ることができます。

寛保2年(1742)8月、関東地方は大洪水に見舞われ、利根川をはじめ、各地で河川が氾濫し、甚大な被害をもたらしました。この大洪水に対して、江戸幕府は復旧作業にとりかかり、西日本の諸大名も復旧作業に動員されました。萩藩毛利家もその一員で、幕府は毛利家に対して、久々字(くぐう)(埼玉県本庄市)から間口(まぐち)(加須市)、粕壁(かすかべ)(春日部市)に至るまでの利根川中流域とその支流、流域地域の用悪水路の復旧・改修工事を命じました。

毛利家は1707人の家臣や人足を現地へ派遣し、堤防の補修や補強工事堆積した土砂の浚渫(しゅんせつ)作業を行いました。対象地域が広大で、工事は難行しましたが、延べ100万人以上の人足が従事したことにより、翌年には一連の工事を完了することができました。

また、このとき工事に従事した人足の中には、被災住民も多く含まれていました。毛利家では、洪水によって生業を失い困窮した人々を、人足として雇い、賃銭を与え、生活を支援しました。

そして工事完工後、これらの事実を後世に末永く伝えるため、寛保治水碑を建立しました。

以上が碑文の内容を要約したものですが、寛保治水碑は、当時の人々が直面した災害とそこからの復興の記憶を現代の私たちに伝えてくれている貴重な文化財といえます。

問合せ 文化財保護課文化財・歴史資料係(内線4323)

鷲宮に人が住み始めたのは、遅くとも今から6,000年ほど前、縄文時代前期のことです。鷲宮神社とその周辺にある堀之内(ほりのうち)遺跡から、当時の家の跡が見つかっています。この頃、鷲宮では一部の大地を除いて、海が広がっていたようです。また、町内には堀之内遺跡の南西にある粟原(あわばら)地区や上内(うえうち)地区など5カ所で縄文時代の遺跡が確認されています。鷲宮にある遺跡は、今までの調査の結果からみると、縄文時代の後期から晩期(約4,000年前から約2,000年前)にかけてのものが中心となっています。

「夏休みの企画展『埼葛の縄文展』展示図録(鷲宮町立郷土資料館平成11年7月20日)より

「源頼朝公お手植え」の立札あり

力石がありました。

『歌作者 加藤克巳 歌碑建立 竹下成子』の立札あり

当社は御祭神 武蔵国造の遠祖天穂日命武夷鳥命(あめのほひのみことたけひなとりのみこと) 大巳貴命(おおなむちのみこと) 外合祀神九柱を奉神 出雲族の関東最古の大社にして景行天皇の御字日本武尊の造営次いで武蔵国造の司祭造営中世以降関東の総社また関東鎮護の神として武将の尊崇厚く藤原秀郷源義家 鎌倉時代には建久四年(一一九三)十一月源頼朝の神馬奉献 社殿造営 建長三年(一二五一)四月北条時頼の神楽奉納 正応五年(一二九二)北条貞時の社殿造営 応安五年(一三七二)小山義政の社殿修復などが古文書に見えます。

室町時代に至り足利氏古河公方などの保護を受け天正十九年(一五九一)徳川家康から四百石の朱印地を与えられました

したがってこれらゆかりのある文化財が数多く所蔵され国指定 県指定となっているものが多くあります。

所蔵の文化財

◎一、太刀一口 重要文化財 国指定(大正三・四・十七)銘「備中国住人吉次作」「永和二年卯月十九日義 政」(一三七六) 小山下野守義政寄進

○二、銅製双鶴蓬莱文鏡一面 県指定有形文化財(工芸品) 指定(昭和三一・二・一) 鎌倉時代の典型的 な鋳造

◎三、銅製桐紋方鏡 一面 沈金彫鏡莒(きょ) 一合 重美指定(昭和十六・七・十七)(工芸品) 県指定有 形文化財(昭和三九・二・二七)桃山時代の白銅製方形の鏡と莒(きょ) 一合

○四、銅製蓬莱文鏡 一面 重美指定(昭和十六・七・十七)(工芸品) 県指定有形文化財(昭和三九・五・二 七)室町時代 中国の伝説に基づいた蓬莱山文様の銅鏡

○五、銅製御正体 二面(工芸品) 重美指定(昭和十六・七・十七) 県指定有形文化財(昭和三九・三・二七 )室町時代の作 文安二年長録二年の銘あり

○六、鷲宮神社古文書

県指定有形文化財(昭和三九・三・二七)古文書二十四点 室町時代から戦国時代の中世文書、足利氏、 太田氏に関するもの。棟札一枚文禄四年社殿造永に関するもの

○七、鷲宮催馬楽神楽 県指定無形文化財(昭和三五・三・一) 国指定無形文化財(昭和四五・五・二二)「 土師一流催馬楽神楽」といわれ一二座外一座 関東神楽の源流として有名

○八、寛保治水の碑 県指定(昭和三・三・三一)長州毛利公の寛保三年夏五月利根上流以南修築完工記 念の奉納碑

文化財は私達祖先の生活を知る貴重なる財産です 長く愛護保存していきましょう

昭和四十八年十一月二十九日 埼玉県教育委員会

鷲宮町教育委員会

武蔵国 鷲宮神社

郷土資料館の展示室に入ると、右側に刃の長さが1m以上もある大きな太刀が展示されています。この太刀は実物と同じ大きさの 「写し」 ですが、刀鍛冶(かたなかじ)が製作した真剣であり、その大きさ・迫力を目の当たりにすることができます。実物は鷲宮神社(鷲宮1丁目)に伝来したもので、国指定重要文化財となっています。現在は東京国立博物館に寄託されています。

この太刀の刃の部分には、表に 「武州太田庄(ぶしゅうおおたのしょう)鷲山大明神」 と奉納先の神社名、裏に 「永和(えいわ)二年卯月(うづき)十九日 義政」と奉納した年月日と人物名が彫られています。また、茎(なかご)には 「備中国住人吉次(びっちゅうのくにじゅうにんよしつぐ)」 と刀鍛冶の名前が彫られています(備中国は現在の岡山県)。

表面にある 「武州」 とは武蔵国(むさしのくに)のこと、「太田庄」とは現在の埼玉県東部に存在した荘園(太田荘(おおたのしょう)) のこと、「鷲山大明神」 とは鷲宮神社のことです。

太田荘は太田氏によって開発され、平安時代末に成立した荘園です。北は現在の熊谷市、南はさいたま市岩槻区に及ぶ広大な範囲であったと考えられています。市内では鷲宮地区や久喜地区の一部が太田荘に含まれていました。鷲宮神社は太田荘の中で総鎮守(そうちんじゅ)とされた神社です。

裏面にある永和2年は西暦1376年のこと、「義政」 とはこの太刀を奉納した小山義政(おやまよしまさ)のことです。

小山氏は、現在の栃木県小山市を拠点に大きな勢力を誇った豪族です。義政の祖父が足利尊氏(あしかがたかうじ)と新田義貞(にったよしさだ)との戦いで尊氏側に付いて活躍し、尊氏から恩賞として太田荘が与えられました。小山氏はそもそも太田荘を開発した太田氏の末裔(まつえい)であり、小山氏にとって太田荘は先祖に縁のある特別な土地でした。そのためもあってか、義政は太田荘の総鎮守である鷲宮神社を信仰し、記録に残るだけでも応安(おうあん)5年(1372)に社殿の再建、永和2年にこの太刀の奉納を行っています。

小山氏は、現在の栃木県小山市を拠点に大きな勢力を誇った豪族です。義政の祖父が足利尊氏(あしかがたかうじ)と新田義貞(にったよしさだ)との戦いで尊氏側に付いて活躍し、尊氏から恩賞として太田荘が与えられました。小山氏はそもそも太田荘を開発した太田氏の末裔(まつえい)であり、小山氏にとって太田荘は先祖に縁のある特別な土地でした。そのためもあってか、義政は太田荘の総鎮守である鷲宮神社を信仰し、記録に残るだけでも応安(おうあん)5年(1372)に社殿の再建、永和2年にこの太刀の奉納を行っています。また、小山氏の本拠地小山には鷲城(わしじょう)と呼ばれる城がありました。城内に鷲宮神社の分社があったために鷲城と呼ばれていたと考えられています。義政と鷲宮との強い繋がりをうかがうことができます。

久喜市広報2012年3月1日号 久喜歴史だより(第5回)より

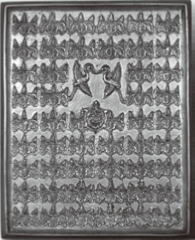

銅製桐文方鏡(どうせいきりもんほうきょう)

現在、郷土資料館で開催中の第3回特別展「鷲宮(わしのみや)神社(じ んじゃ)展〜新出史料を中心として〜」では、鷲宮神社収蔵の貴重な文化財の数々を展示公開しています。その一つに、埼玉県指定有形文化財(工芸品)銅製桐文方鏡があります。

現在、郷土資料館で開催中の第3回特別展「鷲宮(わしのみや)神社(じ んじゃ)展〜新出史料を中心として〜」では、鷲宮神社収蔵の貴重な文化財の数々を展示公開しています。その一つに、埼玉県指定有形文化財(工芸品)銅製桐文方鏡があります。

この鏡は、縦23㎝、横18㎝の長方形の銅製和鏡(わきょう)です。和鏡には、通常円形の形状が多いため、この鏡のような長方形の和鏡は類例が少なく、大変珍しい鏡といえます。

鏡の背面中央上部には、くちばしを合わせ羽ばたいている2羽の鶴が、左右対称に配置され、桐の文様が全体に均等に広がるように装飾されています。

鏡の中心部分には、亀形の鈕(ちゅう)(鏡にひもを通すための穴の開いた突起のこと)があり、ちょうど亀の甲羅をひもが貫通する形状となっています。また、鏡本体を収納するための沈金彫桐(ちんきんぼりきり)文筥(ふばこ)も付属されていて、鏡と共に鷲宮神社の社宝として今日まで大切に保存・継承されてきました。

この鏡は、装飾文様の特色から、安土桃山時代頃に製作されたものと考えられていますが、具体的な製作年や製作者、神社への奉納者などは分かっていません。しかし、製作者の高い技術力や、そのために多額の費用を負担した人物の強い意思を読み取ることができます。

「銅製桐文方鏡」

鷲宮神社は、武蔵国(むさしのくに)太田荘(おおたのしょう)(現在の久喜市、加須市、羽生市、白岡市、宮代町、蓮田市、春日部市、さいたま市岩槻区)の総鎮守(そうちんじゅ)として、この地域の人々だけでなく、鎌倉幕府やその後の関東地方の中心的な政治勢力となった鎌倉公方(くぼう)・古河公方足利(あしかが)氏、戦国大名後北条(ごほうじょう)氏などの関東各地の武将の信仰も集めました。銅製桐文方鏡は、鷲宮神社の中世の歴史を物語る文化財の一つです。

郷土資料館の特別展では、方鏡のほか、近年、市外で新たに確認された古河公方足利成(しげうじ)氏の書状をはじめ、神社に関わる中世・近世の古文書も交えて展示をしています。

12月23日㈷までの開催です。ぜひご覧ください。

問合せ 文化財保護課文化財・歴史資料係(内線4323)

吉祥(きっしょう)を祈る 銅製蓬萊(どうせいほうらい)文鏡(もんきょう)

関東最古の大社と伝わる鷲宮神社には数多くの社宝が伝えられていますが、その中の一つに銅製蓬萊文鏡があります。

関東最古の大社と伝わる鷲宮神社には数多くの社宝が伝えられていますが、その中の一つに銅製蓬萊文鏡があります。

銅製蓬萊文鏡は、直径22 ㎝の日本で作られた円形の鏡です。詳しい製作年代や作者は不明ですが、文様(もんよう)(模様)の特色などから室町時代に作られたものとされています。室町時代を代表する優れた作品であることから、昭和39年に埼玉県の有形文化財に指定されました。

この鏡の名称にもある蓬萊文とは、蓬萊(ほうらい)山さんを象徴した文様を指します。蓬萊山とは古代中国において海上にあると信じられていた想像上の神山(しんざん)の1つで、仙人が住み、不老長寿の仙薬(せんやく)があるとされていました。

海中に立つ岩山に仙人、松、鶴、亀などを配して図案化するのが一般的な蓬萊文です。鷲宮神社の銅製蓬萊文鏡の文様のモチーフも松・鶴・亀が用いられていて、中国の伝説に基づいた蓬萊山を表現しています。

松・鶴・亀といえば、現在でもおめでたいものとして広く認識されていますが、蓬萊文が文様的に流行したのは平安時代中期以降のことです。特に松と鶴は吉祥を表す縁起のよい文様として、平安貴族たちの間で広く流行し、当時の和歌や物語にもよく登場しています。

この蓬萊文が施された鏡が盛んに作られるようになったのは鎌倉時代になってからのことです。神社に奉納したり、婚礼といった特別なお祝いのために製作されたようです。

本品の複製(レプリカ)が郷土資料館に常設展示されていますので、ぜひご覧ください。

問合せ 文化財保護課文化財・歴史資料係(菖蒲総合支所内/内線372)

中世の祈りのかたち 銅どうせい製御正体(みしょうたい)

御正体とは、神様の体にあたる鏡に仏様の姿をあらわした鏡きょうぞう像で、懸仏(かけぼとけ)とも呼ばれています。神仏習合(しんぶつしゅうごう)の考え方が広まった平安時代から室町時代にかけて、盛んに社寺に奉納されました。

御正体とは、神様の体にあたる鏡に仏様の姿をあらわした鏡きょうぞう像で、懸仏(かけぼとけ)とも呼ばれています。神仏習合(しんぶつしゅうごう)の考え方が広まった平安時代から室町時代にかけて、盛んに社寺に奉納されました。

平安期には仏様を毛彫(けぼり)や線刻(せんこく)であらわしていましたが、鎌倉期になると半肉彫(はんにくぼり)の仏様を鋳いだ出してつけたりする ようになりました。

久喜市鷲宮1丁目にある鷲宮神社には、室町時代に奉納された銅製御正体が、社宝として二点伝えられ、昭和39年に埼玉県指定文化財になっています。二点とも、鏡の背面に奉納した人の名前や作成した年月日が刻まれています。(原文の一部を角括弧書きで紹介します。)

まず一点は、文安二年(1445)の銘で、直径23・7cm、現在の加須市川口【河口郷(か わぐちごう)】の住人が、現在の鷲宮神社【武州太田庄鷲大明神】に奉納したものです。 もう一点は、長禄(ちょうろく)二年(1458)の銘で、直径22・8cm、現在の加須市樋遣川(ひやりがわ)【菅垂水郷(すがたるみごう)】の住人が、鷲宮神社または別当大乗院【武州太田庄鷲山】に奉納したものです。

どちらの御正体も鏡面は鋳放(いはな)したままで、仏様の姿はありません。壁に掛けるための耳環(じかん)が二個付いていて、当初から鏡として活用するのではなく、奉納品として作られたものと考えられています。

日本の神様が仏様に姿を変えて現れるという本地垂迹思想(ほんちすいじゃくしそう)は、明治時代になると神道と仏教とを明確に区別し、仏教を排斥しようとする神仏分離(しんぶつぶんり)・廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)によって否定され、歴史から抹消されてしまいました。この二点の御正体は、このような歴史をくぐりぬけて、当時の人々の考え方を今もなお私たちに伝えてくれる貴重な文化財です。

問合せ 文化財保護課文化財・歴史資料係(菖蒲総合支所内/内線372)

中世社会を物語る鷲宮神社と太田荘(おおたのしょう)

市内には鷲宮神社と名のつく神社が4社確認されています。一つは鷲宮1丁目の鷲宮神社で、このほかにも八甫に1社、下早見に2社所在します。鷲宮1丁目の鷲宮神社が本社で、残りの3社は分社です。分社とは、本社から神霊を分けて祀(まつ)った神社のことです。

市内には鷲宮神社と名のつく神社が4社確認されています。一つは鷲宮1丁目の鷲宮神社で、このほかにも八甫に1社、下早見に2社所在します。鷲宮1丁目の鷲宮神社が本社で、残りの3社は分社です。分社とは、本社から神霊を分けて祀(まつ)った神社のことです。

市外に目を向けると、羽生市や加須市、白岡市、春日部市、さいたま市岩槻区などにも鷲宮神社の分社が数多く分布しています。しかし、菖蒲地区や栗橋地区には鷲宮神社は見られません。これは何を意味しているのでしょうか。

平安時代末期、久喜区域は太田荘・埼西郡(きさいぐん)・下河辺荘(しもこうべのしょう)に分かれていました。鷲宮神社の分布範囲は、平安時代末に成立した太田荘という荘しょうえん園の範囲にほぼ一致します。太田荘は、奈良時代の地方統治組織である埼玉郡(さきたまぐん)太田郷(おおたごう)を中心とする地域が荘園となったものです。鷲宮神社は、太田荘の開発領主である太田氏に関与する神社として発展し、太田荘の総鎮守といわれていました。分社の分布状況からも、その信仰圏が太田荘を中心としたものであることが分かります。

ちなみに、久喜地区内を流れる新川(にっかわ)用水を境に、久喜地区の西側と菖蒲地

各地に所在する鷲宮神社の分布は中世社会を解明するヒントともいえるでしょう。神社を訪れたときはまた違った見方ができるのではないでしょうか。

問合せ 文化財保護課文化財・歴史資料係(菖蒲総合支所内/内線372)

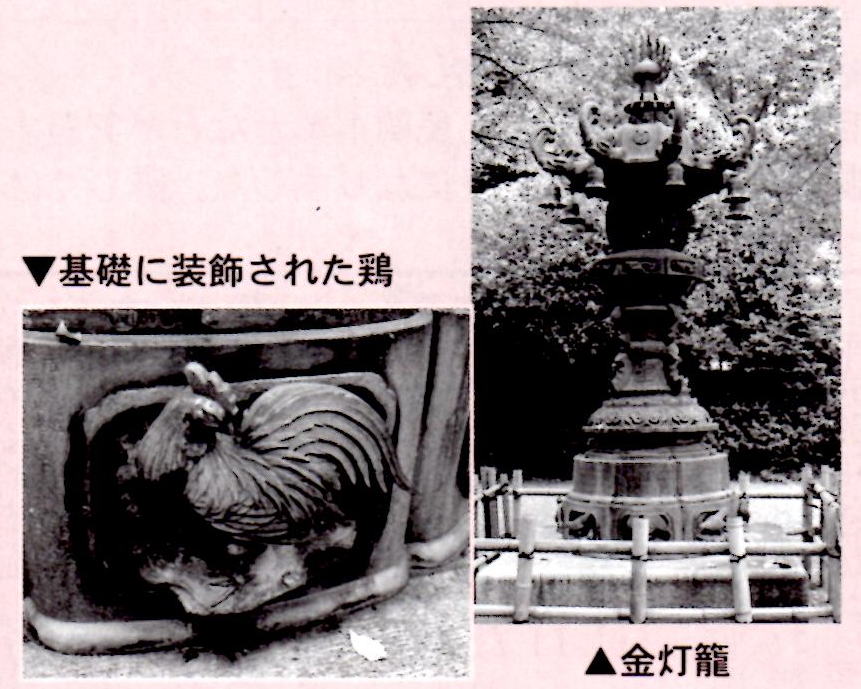

愛らしい鶏で飾られた鷲宮神社の

金灯籠

鷲宮神社には、国指定重要文化財の「太刀」(「東京国立博物館寄託)をはじめ、多くの文化財が伝えられています。そのうちの1つとして神社の境内でも、市指定文化財「鷲宮神社関係資料」の金灯籠1基を見ることができます。この「金灯籠」は、文政12年(1829)に氏子などによって建立された青銅製の灯籠で、頂に宝珠、笠に龍をモチーフとした蕨手、笠と火袋の間に羽のある天女、中台に龍などの装飾が施されています。基礎上段から下段にかけては、寄付者の村名と氏名、金額が刻まれています。それによると、現在の久喜市とその周辺市町域のほか、小川町や飯能市など、74か村377人の氏子と世話人40人が確認でき、鷲宮神社への信仰が広範な地域にわたっていたことが分かります。また「鋳工」として「江戸大門通(現在の東京都中央区日本橋周辺)伊勢屋万之助、土橋文治郎」の名が刻まれています。基礎の下段には、雌雄の鶏が交互に並び、愛らしく美しいその姿から、当時の江戸の職人の技の高さがお推し量れます。この鶏の装飾ですが、鷲宮神社が「酉様」の本社と伝えられることにちなんだものとの説もあります。鷲宮神社にお越しの際は、是非愛らしい鶏たちの姿もご覧ください。

鷲宮神社には、国指定重要文化財の「太刀」(「東京国立博物館寄託)をはじめ、多くの文化財が伝えられています。そのうちの1つとして神社の境内でも、市指定文化財「鷲宮神社関係資料」の金灯籠1基を見ることができます。この「金灯籠」は、文政12年(1829)に氏子などによって建立された青銅製の灯籠で、頂に宝珠、笠に龍をモチーフとした蕨手、笠と火袋の間に羽のある天女、中台に龍などの装飾が施されています。基礎上段から下段にかけては、寄付者の村名と氏名、金額が刻まれています。それによると、現在の久喜市とその周辺市町域のほか、小川町や飯能市など、74か村377人の氏子と世話人40人が確認でき、鷲宮神社への信仰が広範な地域にわたっていたことが分かります。また「鋳工」として「江戸大門通(現在の東京都中央区日本橋周辺)伊勢屋万之助、土橋文治郎」の名が刻まれています。基礎の下段には、雌雄の鶏が交互に並び、愛らしく美しいその姿から、当時の江戸の職人の技の高さがお推し量れます。この鶏の装飾ですが、鷲宮神社が「酉様」の本社と伝えられることにちなんだものとの説もあります。鷲宮神社にお越しの際は、是非愛らしい鶏たちの姿もご覧ください。

問合せ 郷土資料館 ☎57-1200

連載 久喜歴史だより(第64回) 久喜市広報平成29年2月1日号より

鷲宮神社の神主

大内泰秀

戦国時代末から明治時代の初めまでの鷲宮神社の神主職は、大内氏が世襲していました。元禄16年(1703)に作成された大内家由緒書には、「大内家は、代々武家としての由緒を守り、鑓を持ち、鉄砲30挺を所持することが幕府から認められている」との記述があり、現在の神主の姿とは大分異なっていました。泰秀は、天文21年(1552))の生まれで、古河公方足利義氏の元亀3年(1572)の手紙に、新次郎の名で初めて登場します。その後の古河公方足利氏や北条氏(小田原を拠点とした戦国大名)との関係資料の中でも、弾正少弼や甲斐守といった官途・受領名でその動向が確認できます。泰秀の逸話の中では、次の2つが重要です。一つは、天正19年(1591)11月、関東入封後間もない徳川家康から400石の社領寄進を受け、文禄4年 (1595)に戦国時代の混乱で荒廃していた社殿を再興することに成功します。もう一つは、慶長5年(1600)7月、徳川家康が会津の上杉討伐に出陣したとき、泰秀も途中の栗橋(茨城県五霞町の元栗橋のこと)まで出馬しました。家康が利根川に架けられた船橋(水面に船を並べて作った臨時の橋)を渡っていたとき、突然船橋を支える虎綱が切れます。傍らにいた泰秀は、とっさに川の中に飛び込み、船橋が流出するのを食い止め、無事家康を対岸に渡しました。家康は、この忠節にたいそう感じ入りも紋付蒔絵の銚子と盃、また三条宗近作の太刀や葵の紋付、馬等を、泰秀にか下賜しました。拝領した銚子・盃は、現在も鷲宮神社に伝えられています。こうして激動する時代にあって近世の鷲宮神社の大きな基礎を築いた大内泰秀でしたが、慶長7年(1602)6月、50余年の生涯を閉じました。

(1595)に戦国時代の混乱で荒廃していた社殿を再興することに成功します。もう一つは、慶長5年(1600)7月、徳川家康が会津の上杉討伐に出陣したとき、泰秀も途中の栗橋(茨城県五霞町の元栗橋のこと)まで出馬しました。家康が利根川に架けられた船橋(水面に船を並べて作った臨時の橋)を渡っていたとき、突然船橋を支える虎綱が切れます。傍らにいた泰秀は、とっさに川の中に飛び込み、船橋が流出するのを食い止め、無事家康を対岸に渡しました。家康は、この忠節にたいそう感じ入りも紋付蒔絵の銚子と盃、また三条宗近作の太刀や葵の紋付、馬等を、泰秀にか下賜しました。拝領した銚子・盃は、現在も鷲宮神社に伝えられています。こうして激動する時代にあって近世の鷲宮神社の大きな基礎を築いた大内泰秀でしたが、慶長7年(1602)6月、50余年の生涯を閉じました。

問合わせ 文化財保護課文化財・歴史資料係(菖蒲総合支所内/内線371)

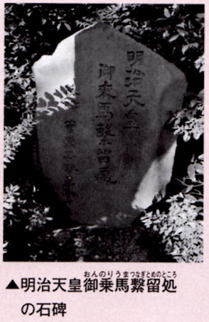

毎年多くの参拝者でにぎわう鷲宮神社には、鳥居脇にある鷲宮神社の、社号標や参道脇にある参拝記念植樹の石標のほか、明治29年(1896)の明治天皇の行幸を記念して昭和12年(1937) に立てられた「明治天皇御用水之の井」「明治天皇御乗馬繋留処」の石碑などがあります。これらは、すべて明治から昭和初期にかけて活躍した思想家・ジャーナリストの徳富蘇峰が揮毫したものです。蘇峰の揮毫による石碑がこれだけまとまってあるのは、全国的にも大変珍しいことです。

毎年多くの参拝者でにぎわう鷲宮神社には、鳥居脇にある鷲宮神社の、社号標や参道脇にある参拝記念植樹の石標のほか、明治29年(1896)の明治天皇の行幸を記念して昭和12年(1937) に立てられた「明治天皇御用水之の井」「明治天皇御乗馬繋留処」の石碑などがあります。これらは、すべて明治から昭和初期にかけて活躍した思想家・ジャーナリストの徳富蘇峰が揮毫したものです。蘇峰の揮毫による石碑がこれだけまとまってあるのは、全国的にも大変珍しいことです。

徳富蘇峰は本名を猪一郎といい 文久3年に現在の熊本県水俣市で生まれ、昭和32年(1957)に94歳で亡くなりました。進歩的な社会評論と藩閥政治への批判に筆をふるって、全国の読者を魅了しました。また、「近世日本国民史」全100巻を刊行し、生涯の著作は300冊に及んだと言われています。ちなみに、「不如帰」の作品で知られる小説家徳冨蘆花は、蘇峰の実弟にあたります。

鷲宮神社と徳富蘇峰の縁は、蘇峰の側近として活躍していた教育記者の相沢凞によるものです。相沢凞は、明治15年(1882)に現在の葛梅で生まれ、昭和35年(1960)に78歳で亡くなります。明治43年(1910)に、蘇峰が設立した国民新聞社に入社しました。戦後は焼け野原になった東京を離れ、一時、親戚が宮司をしていた鷲宮神社に身を寄せます。昭和29年(1954)に現在の本町2丁目に家を新築して、終の住み処となりました。

鷲宮神社に残る徳富蘇峰の関係資料等は本市の郷土資料館に寄託され、現在も大切に伝えられているとともに、相沢凞ゆかりの資料も本市の公文書館や郷土資料館に寄贈され、大切に保存されています。

問合せ 教育委員会文化財保護課文化財・歴史資料係(内線381)

明治天皇の行幸と久喜

今年(平成30年)は、明治元年(1868)から150年にあたることから、それを記念するさまざまな取り組みが全国各地で行われました。

今年(平成30年)は、明治元年(1868)から150年にあたることから、それを記念するさまざまな取り組みが全国各地で行われました。

明治天皇は嘉永5年(1852)に生誕し、父親である孝明天皇の崩御によって慶応3年(1867) に皇位を継ぎ、激動の時代を経て明治45年(1912) に崩御しました。

明治天皇は各地を行幸しており、明治5年(1872)から18年(1885)にかけて、全国各地を行幸した「六大巡行」が知られています。そのなかで、栗橋は東北地方へ通じる街道が通ることから、明治9年(1876) の東北・北海道巡幸の際には、6月4日に栗橋の旧本陣・池田鴨平宅で御小休をしています。利根川渡船の際には鯉漁を天覧し、採れた鯉は天皇が買い上げました。明治14年(1881)の山形・秋田・北海道巡幸の際にも、8月1日に池田宅で御小休をしました。

六大巡幸とは別に明治19年(1886)7月9日に行われた日本鉄道社第二区線(現JR宇都宮線) の利根川鉄橋の開通式にも明治天皇が行幸しました。栗橋から対岸へは徒歩で鉄橋を渡り、帰りは船で戻りました。その後、漁や水泳大会、栗橋の八坂神社の神輿が利根川に担ぎこまれる様子などを天覧しました。この時の行幸の記念碑が加須市旗井に残されています。

また、明治29年(1896)には鷲宮で近衛師団の演習が行われ、演習を天覧・講評した後に、鷲宮神社で御小休みをしています。演習を天覧・講評した場所にそれぞれ記念碑が立てられているほか、鷲宮神社境内には明治天皇の馬を繋ぎ止めた場所や御小休をした場所などに記念碑が残されています。

明治天皇の行幸した場所には記念碑が残されていることが多く、当時の様子にを知ることができるようになっています。

問合せ 教育委員会文化財保護課文化財・歴史資料係 (内線383)

戦国時代、鷲宮神社から 小田原北条氏へ贈られた鯉と鮭

史料は鷲宮神社に伝わっている「北条氏直書状」です。この史料は天正10年(1582) 頃のものと推定されており、当時の領主であった小田原北条氏の第5代当主氏直から鷲宮神社の神主大内泰秀に宛てられた書状です。内容は泰秀が氏直のために新年の祈祷をし、その時の巻数(祈祷したことを示す一種の目録)と鯉10匹・鮭2匹を進上したことに対するお礼と、

氏直がその返礼として太刀を贈ったことを伝えています。こうした進上物はたびたび贈られており、領地の主従・恩顧関係を確認する贈答品だったと考えられます。鷲宮神社では鯉・鮭・素麺などが進上物として確認されています。とりわけ鯉は一度に20匹を贈ることもあり地元の特産品としてよくとれたことをうかがわせます。鮭についても、鷲宮神社周辺の河川まで遡上していたため、進上されたと考えられます。

郷土資料館の常設展示室には、「北条氏直書状」(複製) と当時の鯉と鮭の進上物(複製) を展示しています。ぜひ資料館にお越しになって展示をご覧ください。

問合せ 郷土資料館 電話(内線57-1200)

鳥居の前に”お休みどころ大酉茶屋わしのみや”があります。

大酉茶屋は、 鷲宮商工会青年部がボランティアで古民家を改装し、お休みどころとして2005年にオープンしました。2007年にはアニメ「らき☆すた」のオープニングに使用され、それ以来ファンがたくさん訪れるようになりました。(久喜市観光協会発行「久喜マップ」より)

今は、飲食店になっています。

久喜市市民大学第14期生 より

鷲宮神社の境内に神崎社というお社があります。この社殿にある竜の彫り物は文禄4(1595)年、社殿が作られるときに彫られたものといわれています。この竜神さまは遊ぶことが好きで社殿を抜け出しては、よく遊び歩いていました。

ある晴れた日、その日も竜神さまは野原でのんびり昼寝をしていました。そこへやってきたのが近所の子供たち。手に鎌をもって草刈りをはじめました。そうしているうち、ひとりが竜神さまのあごを切ってしまいました。

・・・後略

神崎社の竜神HP「埼玉県の民話・伝説の部屋」より

神崎社に竜の彫り物がある。この竜神様は遊び好きでよく社殿を抜け出しては遊び歩いていた。ある日、野原で昼寝を楽しんでいた竜神様は草刈りにやってきた子どもに上あごを切られてしまい、仕返しとして竜巻を起こした。この竜巻は作物にも被害を与え村人たちは神社に集まって祈念すると竜神様の怒りであるとお告げがあり、村人たちは竜の彫り物に金網をかぶせた。

それからは遊び好きな竜神様も遊び歩くことがなくなったという話

梶原景時の駒繫のサザンカがあった。昭和二十四年ころ枯死した。

なおここには八幡太郎義家の駒繫の木もあったが枯死している。

(韮塚一三郎「馬にちなむ伝説」付記『毎日新聞』埼玉版所載)

埼玉県伝説集成(中・歴史編) 韮塚一三郎 北辰図書

古来よりこの池には、竜神様がお住まいになられていると言い伝えられてきました。しかし、永い年月の間に風雨等により土砂が流れ込み、池が埋もれておりました。

境内整備事業の一環として、平成十一年より、古来の御神池に復元すべく土砂の搬出をしておりますと、池から湧き水が溢れ出て、龍のような雲が空を覆いました。その時に

「天まで光り輝くような池」

というご神託を受け、池の名を光天之池(みひかりのいけ)と名付けました。

こちらの鳥居よりご参拝ください。

社務所

ヤブミョウガ ヤチヂミザサ チカラシバ

カラスウリ カゼグサ ノシメトンボ

「鷲宮神社の祭神 -近世における祭神変容の一事例ー」 池尻 篤(駒沢史学76号(2011)研究ノート)

池尻篤は、数少ない資料から、「鷲宮神社は承応から寛文期にかけて、『記紀』に登場する神々ではなく、富士山神や歴史上の人物、有間皇子(孝徳天皇の皇子)、良岺安世(桓武天皇の皇子)を祭神として認識していた」。鷲宮神社に残る明暦三年(1657)の棟札の裏面に、神主家の大内家を良岺安世の末えいとしている。その後、神社の権威を高めるため、記紀神話の中の神々を鷲宮神社の祭神に位置付けるなどと変容してきたと述べている。著者は、その背景として吉田神道(室町時代京都吉田神社の神官吉田兼倶によって大成された神道の一流派。兼倶は朝廷と幕府の支持を背景に神祇官領長上という称を用いて地方の神社に神位を授け、神職の位階を授ける権限を与えられ、神道界に大きな影響を及ぼした)の影響と推測している。

「近世後期の神楽と神社縁起の変容について -鷲宮神社と平田国学を中心にしてー」 矢嶋 正幸

板橋区役所教育委員会 第10回櫻井徳太郎賞 一般の部 奨励賞 受賞論文

論文では、「折紙の舞」が鷲宮神楽の起源であり、文政年間に大国主(大巳貴)が鷲宮神社の祭神として入り込んできたのに合わせ、神楽の起源を岩戸神話から、当地に降り立った大国主が舞ったものと変容したとしている。その背景として平田篤胤(江戸末期の国学者 大国主が幽界の主宰神であるという思想)の思想的影響を挙げている。

有間皇子 ウィキペディア(H25.7.27)より引用

有間皇子(ありまのみこ、舒明天皇12年(640年) - 斉明天皇4年11月11日(658年12月11日))は、孝徳天皇の皇子。母は左大臣・阿倍内麻呂の娘・小足媛。天智天皇(父方の従兄にあたる)の娘、明日香皇女・新田部皇女姉妹とは母方の従兄妹になる。後世には有馬皇子と表記される例が多い。

孝徳天皇元年6月14日(645年7月12日)に父の孝徳天皇が即位する。孝徳天皇は同年の大化元年12月9日(646年1月1日)に都を難波宮に移したが、それに反対する皇太子の中大兄皇子は白雉4年(653年)に都を倭京に戻すことを求めた。孝徳天皇がこれを聞き入れなかったため、中大兄は勝手に倭京に移り、皇族たちや群臣たちのほとんど、孝徳天皇の皇后である間人皇女までも、中大兄に従って倭京に戻ってしまった。失意の中、孝徳天皇は白雉5年10月10日(654年11月24日)に崩御した。このため、斉明天皇元年1月3日(655年2月14日)、孝徳天皇の姉の宝皇女(皇極天皇)が再び飛鳥板葺宮で斉明天皇として重祚した。

父である孝徳天皇の死後、有間皇子は政争に巻き込まれるのを避けるために心の病を装い、療養と称して牟婁の湯に行っていた。皇子は飛鳥に帰った後に自分の病気が完治したことを斉明天皇に伝え、その土地の素晴らしさを話して聞かせたため、斉明天皇は紀の湯に行幸した。飛鳥に残っていた有間皇子に蘇我赤兄が近付き、斉明天皇や中大兄皇子の失政を指摘し、自分は皇子の味方であると告げた。皇子は喜び、斉明天皇と中大兄皇子を打倒するという自らの意思を明らかにした。この時、有間皇子は母の小足媛の実家の阿部氏の水軍を頼りにし、天皇たちを急襲するつもりだったという説が最近出てきている(森浩一『万葉集の考古学』など)。

しかしこれは罠であった。蘇我赤兄が有間皇子に近づいたのは、中大兄皇子の意を受けたものと思われる。蘇我赤兄が中大兄皇子に密告したため、この謀反計画は露見した。有間皇子は守大石・坂合部薬たちと捕らえられ、斉明天皇4年11月9日(658年12月9日)に中大兄皇子に尋問された。その時、有間皇子は「全ては天と赤兄だけが知っている。私は何も知らぬ」(天與赤兄知。吾全不知)と答えた。有間皇子は、翌々日に藤白坂[1]で絞首刑に処せられた[2]。

処刑に先んじて、磐代[3]の地で彼が詠んだ2首の辞世歌が『万葉集』に収録されている。ただしこの2首については、折口信夫以来、皇子自身の作ではなく、後世の人物が皇子に仮託して詠んだものではないかとも考えられており(『折口信夫全集』第29巻)、この説も有力である。

有間皇子の処刑ののち、大宝元年(701年)の紀伊国行幸時の作と思われる長意吉麻呂や山上憶良らの追悼歌が『万葉集』に残されている。以降、歴史から忘れ去られた存在となるが、平安後期における万葉復古の兆しと共に、幾ばくか史料に散見されるようになり、磐代も歌枕となる。ただし、『俊頼髄脳』では辞世歌が父孝徳と喧嘩して出奔した際の歌とされているなど、伝説化の一途を辿るようになる。極端な例では、江戸時代の『百人一首』の注釈書などでは「後即位」とまでなっている。

また、有間皇子を偲んで藤白神社の境内には、有間皇子神社が創建された。藤白坂には、「藤白の

み坂を越ゆと 白樽の わが衣手は 濡れにけるかも」(『万葉集』巻9・1675)という、皇子を偲んだものと思しき作者不詳の歌碑も残っている。

良岺安世 ウィキペディア(H25.7.27)より引用

良岑 安世(よしみね の やすよ、延暦4年(785年) - 天長7年7月6日(830年8月2日))は、平安時代初期の公家。桓武天皇の皇子。異父同母兄に藤原真夏・冬嗣がいる。官位は正三位・大納言、贈正二位。

経歴

延暦21年12月(803年1月)良岑朝臣姓を賜与されて臣籍降下する。衛士大尉・右近衛将監を経て、大同4年(809年)嵯峨天皇の即位後に、従五位下・右近衛少将に叙任される。武芸に優れたことから武官を歴任する一方で、大同5年(810年)権右少弁次いで左少弁、弘仁2年(811年)蔵人頭と側近として嵯峨天皇に仕えた。その後、弘仁3年(812年)正五位下、弘仁5年(813年)従四位下・左衛門督と急速に昇進し、弘仁7年(816年)には32歳の若さで、安世と同年齢で同じく天皇の側近であった藤原三守とともに参議に任ぜられ公卿に列した。弘仁12年(821年)従三位・中納言。また、嵯峨朝では『日本後紀』『内裏式』の編纂に参画したほか、『経国集』の編纂を主宰している。

弘仁14年(823年)淳和天皇の即位に伴って正三位・右近衛大将に叙任し、皇太子・正良親王(のち仁明天皇)の春宮大夫も兼ねる。天長5年(828年)大納言に至るが、天長7年(830年)7月6日薨去。享年46。最終官位は大納言正三位右近衛大将。死後、従二位が追贈され、嵯峨上皇はその死を悼んで挽歌2篇を詠んだという。

人物

若い頃から狩猟を好んで、騎射を能くした。一方で書物の読解も得意とし、始めに孝経を読んだ際、儒教の教えここに極まると嘆息したという。また、歌舞・音曲など多くの伎芸も身に付けていたとされ、天長2年(825年)の嵯峨上皇の40歳を祝う宴では、中納言という高官ながら冷然院正殿の南階から降りて舞を踊ったという[1]。

漢詩に優れ、作品が『凌雲集』に2首、『文華秀麗集』に4首、『経国集』に9首が入集している。また、空海との親交でも知られ『性霊集』には安世に贈られた詩が多数収められている。

「武蔵の古代史」森田 悌著(㈱さきたま出版会2013年11月22日発行)より抜粋

土器には、弥生時代以来の土師器系のものと、五世紀初頭に朝鮮半島から移入された須恵器があり、前者は粘土をひも状にして積み上げて形を作り摂氏八〇〇度程度の温度で焼きあげたもので赤味を帯び、焼成のための窯(かま)はごく簡単なケースが一般的であり、須恵器は梶櫨(ろくろ)を用いて成形し摂氏一一〇〇度ほどの高温で焼きあげ、窯は焚き口から燃焼部・焼成部をへて煙出しまで一つながりの形式をとるのが通例であり、還元焔焼成するため青灰色を呈し、金属を思わせる堅牢なできとなる。

日本で須恵器が移入された後も、土師器の製作はつづけられており、律令国家段階に至っても日常的に使用されていた。武蔵国内における土師器の生産遺跡となると、加須市の水深(みずふか)遺跡があり、標高約一〇メートル、水田面からの比高が約一メートルある洪積台地上で検出された同遺跡では、八世紀段階の住居址四九軒、土師器窯跡六五基、土師器捨場二カ所、井戸七基などが調査されている。遺跡全面から木炭細片や焼土・灰などの分布が確認され、窯跡は円形・楕円形・卵形・台形・方形・長方形などの別があり、切りあっているものもあり、多数の穴窯により大量の土師器製産が行われていたことが知られる。

水深遺跡の東方約一.二キロメートルの地点に鎮座する鷲宮神社は、本来土師宮(はじのみや)と称していたのが転靴した社号と考えられており、周辺に展開していた土師工人らの奉斎を受けていたと推測される。土師工人らは特殊技能の持ち主であり、粘土の確保や周辺の台地などに生える樹木を使用できる条件などにより、水深で大規模な土師器製作を行ったのだろうが、集落内から滑石製紡錘車(かつせきせいぼうすいしや)が出土していることなどからみて、土師器生産のかたわら農業に従事して食料生産に当り、織物の織成にも当っていたらしい。農工未分離である。

そこで、平成26年3月14日に大三島神社iに行ってきました。大三島神社は、大山祇神社(大山積神社とも書く)(おおやまずみじんじゃ)ともいう。

神社の看板より

日本総鎮守 大三島宮 大山衹神社由緒 御祭神 大山積大神

御祭神大山積大神は天照大神の兄神で山の神々の親神に当り(古事記・日本書紀)天孫瓊瓊杵尊の皇妃となられた木花開耶姫命の父神にあたる日本民族の祖神として、和多志大神(伊豫国風土記)と申し上げる、海上安全の守護神である。

地神・海神兼備の大霊神として日本の国土全体を守護し給う神であるところから古代より日本総鎮守と尊称され朝廷を初め国民の崇敬は各時代を通して篤く中世は四社詣、五社詣の中心となり、平安時代既に市が立ち現在に続いている。

御分社は、全国に一0,000余社祀られ延喜式名神大社に列せられ伊予国一宮に定められた。

明治以降は国幣大社に列せられ四国で唯一の大社として尊崇されている。

神社宝物館の受付の巫女に尋ねたが、境内に鷲大明神は祀られていないという。

大山祇神社のウィキペディアによると、神体山として鷲ヶ頭山(436.5m)-大三島中心に立つ最高峰。古名を「神野山」という。とありました。巫女に確認して写真を撮りました。古代、日本人は、山、大岩、大木などを神として祀ってきたといいます。大三島神社も当初は山の神、海の神として創建され、その後瀬戸内海の水軍勢力により、水軍の神としても祀られるようになったといわれています。

境内には弥生時代の神宝や祭祀遺跡があるといわれており、いずれにしてもかなり古い時代から存在したといわれています。建物を初め、数々の国宝、重要文化財に指定されている。もっとも古い国宝で斉明天皇奉納といわれる禽獣葡萄鏡がある。当神社祭司者の越智大領守興(おちだいりょうもりおき)が白村江の戦いに際し、勅命により出陣した時に奉納されたと伝えている。

大山祇神社の入口 大山祇神社の案内板 神社本殿

乎千命御手植の楠

幹周11.1m、根周20m、樹高約15.6m。神社境内のほぼ中央にある。伝承樹齢2600年。兵火や洪水・落雷により樹勢は衰えているが下肢は葉をつけている。現在は息を止めて3周すると願い事が叶う、一緒に写真を撮ると長生きできるなどと信仰がある。乎千命の手植えとの伝承があり、名称はこれに由来する。根元は柵で保護されているがその周りは踏み固められており、やや枯れ枝が目立つ。(ウィキペディア2014/2/21より)

大山祇神社正面から裏手のやや右方面に見える鷲ヶ頭山。

南北朝時代の神道集により、鷲宮神社との関連が言われている伊豆の三嶋大社について

神社の御由緒より

御創建の年代は明らかではないが、古くよりこの地に鎮座し、三島大明神と称せられ、富士火山帯根元の神、国土開発の神として朝野の信仰を集めてきたのが三嶋大社である。

主祭神は大山衹命、事代主命の二柱であり、大山衹命は山村農産の守護神として農家の尊崇が篤く、また事代主命は俗に恵比寿様と唱えて福徳の神として商・工・漁業者の崇敬篤い。

三嶋大社の『三嶋(みしま)』はもともと『御嶋(みしま)』の意で、奈良・平安時代の古書に顕著の如く、三嶋大明神の神業による伊豆諸島噴火・造島のたび、その神階は累進、平安中期『延喜の制』には名神大社に列せられ、社名・神名は三島の地名ともなり、以前にも増して国衙の崇奉を受けることとなった。

中世以降、武士の尊崇極めて篤く、殊に伊豆に流寓の源頼朝は当社を深く崇敬、源家再興を祈願し神助を得て覇業成るに及んでは奉賽のため社領神宝を献じ社殿の造営を行ったことは広く知られている。以来武門武将の尊崇篤くこれらの奉納品多数を宝物として所蔵・展示公開している。

鳥居 本殿 狛犬

天然記念物 金木犀 推定樹齢千二百年

(撮影 H25.7.13)

以下、ウィキペディア(H25.7.27)より引用

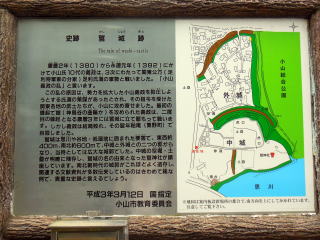

鷲城(わしじょう)は下野国小山荘(現在の栃木県小山市外城)にあった城。城跡は、中久喜城跡、祇園城跡とともに「小山氏城跡」として、国の史跡に指定されている。

概要

築城年代は不明。小山氏は、鎌倉時代以来下野国の守護に任じられ、中世を通じて下野国最大の豪族であった。鷲城は中久喜城、祇園城とならび、小山氏の主要な居城であるとともに、1380年(康暦2年)から1383年(永徳2年)にかけて起こった小山義政の乱において本城としての役割を果たした。乱における小山方の拠点として文献資料に記されたのは、鷲城のほか、岩壺城(中久喜城)、新々城、祇園城、宿城がある。

今日櫓台、土塁、堀の痕跡が残っている。本丸には鷲神社がある。外城は宅地化され、地名となっている。小山総合公園が隣接している。

史跡指定

1991年(平成3年)3月12日、祇園城跡と鷲城跡が国の史跡として指定されたが、その時点では祇園城跡の南久保曲輪の土塁の一部、また、鷲城跡の本丸の一部が未指定であった。1994年(平成6年)、両城跡の未指定部分を追加するとともに、あらたに中久喜城跡を追加指定して、史跡指定名称を「小山氏城跡」に改めた。

鷲城跡案内板 鷲神社入口鳥居 鷲神社本殿 扁額

史跡 鷲城跡

慶長2年(1380)から永徳元年(1382)にかけて小山氏10代の義政(よしまさ)は、3次にわたって関東公方(足利将軍家の分家)足利氏満(うじみつ)の軍勢と戦いました。「小山義政の乱」と言います。

この乱の原因は、勢力を拡大した小山義政を抑圧しようとする氏満の策謀があったとされ、その指令を受けた関東各地の武士たちが、小山に攻め寄せました。最初の蜂起で館(神鳥谷の曲輪(くるわ)か)を攻められた義政は、二度目の蜂起となる康暦3年には鷲城に立て籠もって戦います。しかし義政は結局敗れ、その翌年粕尾(かすお)(粟野町)で自殺しました。

鷲城は思川や谷地・低湿地に囲まれた要害で、東西約400m、南北約600mで、中城と外城との二つの郭からなり、当時としては広大な城郭でした。中城の空堀・土塁が明瞭に残存し、鷲城の名の由来となった鷲神社が鎮座しています。南北朝時代の城郭がこれほどよく遺存し、関連する文献資料が多数伝来しているのは極めてまれな例で、貴重な史跡と言えるでしょう。

平成3年3月12日 国指定 小山市教育委員会

「鷲宮町史 通史 上巻」(昭和61年11月鷲宮町役場)より

ここに記された八条院とは、後白河法皇の父鳥羽天皇(上皇)の第三皇女八粂院暲子のことである。暲子は、応保元年(1161)に院号宣下を受け、安元二年(1176)に没するまで八粂院として所領を知行した。この史料によって鷲宮地域と関連する太田荘・下河辺荘が、ともに八粂院領であることが確認できるのである。八粂院領は、(a)鷲羽上皇より譲渡された一二か所、(b)安楽寿院領、(c)母美福門院得子より譲られた所領、(d)新たな寄進、など合わせて二三〇か所の所領から成っていた。しかし、太田荘が(a)~(d)のうちどれに属するか明らかではない。また、その成立は、文治四年(1188)以前であることは当然としても、八粂院が院号宣下をうけた応保元年頃までには成立していたと想定してまず間違いはないと思う。

当時の荘園は、開発・再開発ないしは所領の売得などによって私領を形成した地方豪族が、中央の権門にその私領を寄進することによって成立するのが一般的な例であった。太田荘も、その例にもれず、現地の開発者として太田大夫行尊をあげることが出来る。「尊卑分脈」の系図によると、行尊は平将門の乱の鎮圧に大功をたてた藤原秀郷の子孫で、代々鎮守府将軍という官職をもつ中央軍事貴族の家柄の出身で、父は鎮守府将軍頼行であった。そして兄弟には、藤姓足利氏や佐野・園田・山上・佐貫氏など下野西部から上野東部に勢力をもつ諸氏の祖となった淵名大夫兼行がいた。

頼行の活動は、長和二年(1013)から万寿四年(1027)にかけて「小右記」の中に記録され、右近将軍の官職を有し、治安二年(2022)に鎖守麻将軍に任命されている(野口実『坂東武士団の成立と発展』)。一一世紀前半に活動していた人物である。

頼行の兄弟の壱岐守行則(行範)は、治安二年(1022)~長元八年(1035)の間、「左経記」「小右記」「日本紀略」などの思録に散見する。

太田荘の開発領主の行尊(行高)は、この行則の実子で、おそらく父の失脚後、頼行の養子となったのではあるまいか。そして、おそらく一一世紀の中葉~後半に、武蔵に下り太田荘の開発に従事したのではないだろうか。それは頼行の子兼行が、上野国淵名荘の開発領主になったのと軌を一にしていると思われる。

行尊は、「太田大夫」とか「太田別当」とか号している。「大夫」は五位に任官した者の称で、「別当」は管理者を意味する。ともに「太田」を冠していわれている点で、太田荘の開発領主で長者的存在の地方豪族の姿を表現している。

行尊は、埼玉郡太田郷近辺の荒廃地を開発・再開発して私領を形成し、さらに農民開発の小規模な治田などを買得して所領を拡大し、私営田領主としてこの地域に強固な基盤を形成し、やがて、その地をしかるべき公家を媒介として鳥羽上皇(その娘八条院暲子)に寄進して八条院領太田荘を成立せしめたと想定される。そしてこの時点で太田荘は、院権力を背景に太田郷地域を中心に、埼玉郡全域に拡大せしめられていったのである。

太田荘、下河辺荘が八条院の荘園になっていることで、鎌倉幕府との関係も生まれている。

仁安二年(1167)二月、平清盛は従一位太政大臣に昇り、平家は全盛期を迎えた。後白河法皇およびその近臣は、平家を抑えようと図ったが、謀議が発覚し、鳥羽殿に幽閉された。後白河法皇の第二子で、八条院の猶子となっていた以仁王(もちひとおう)は、治承四年四月、平家追討を命ずる令旨(りょうじ)を各地の源氏に対して発した。八条院蔵人(くろうど)に補せられていた陸奥十郎義盛(よしもり)は、八条院の荘園を巡るという名目で、関東に下り、源頼朝にも令旨が渡った。治承四年(1180)八月、源頼朝は伊豆で挙兵した。鎌倉幕府が成立すると、鷲宮神社は、鎌倉幕府の有力な神社として保護された。

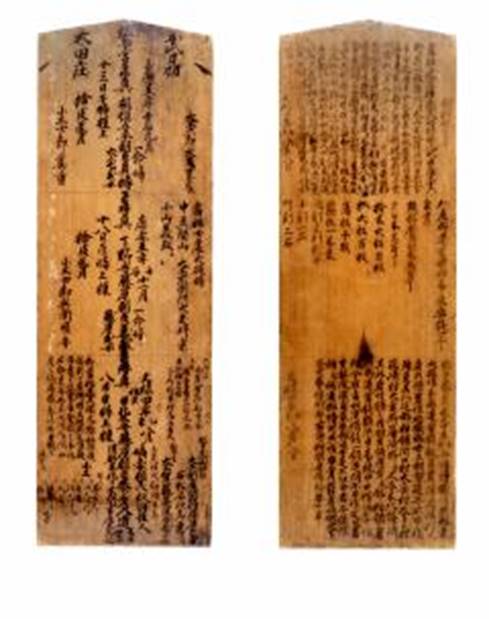

第119回 鷲宮神社に伝わる棟札(むなふだ) 「社殿文禄(ぶんろく)四年再興(さいこう)棟札」

第119回久喜歴史だより 久喜市ホームページより

皆さんは「棟札」をご存じでしょうか。棟札とは建物を新築又は改築、改修をした際、工事に携わった人の名前や年号などを記した板のことで、建物の棟木(むなぎ)に打ち付けられます。社寺では長い年月の間に度々改修が行われるため、多くの棟札が残っていることがあります。

皆さんは「棟札」をご存じでしょうか。棟札とは建物を新築又は改築、改修をした際、工事に携わった人の名前や年号などを記した板のことで、建物の棟木(むなぎ)に打ち付けられます。社寺では長い年月の間に度々改修が行われるため、多くの棟札が残っていることがあります。

鷲宮神社では61点の棟札が確認されており、そのうち最古のものが文禄4年(1595)の「社殿文禄四年再興棟札」で、埼玉県指定文化財に指定されている「鷲宮神社文書」に属する1点です。

この棟札は文禄4年に当時の神主大内泰秀(おおうちやすひで)が社殿の再興を行った際の棟札ですが、2本の横線が引かれ、板が3段に分かれています。上段には正応(しょうおう)5年(1292)の鎌倉幕府執権(しっけん)北条貞時(ほうじょうさだとき)による再興、中段には応安(おうあん)5年(1372)の下野国(しもつけのくに)守護(しゅご)小山義政(おやまよしまさ)による再興の記録が記されており、これらの記録は、 文禄4年よりも前の棟木銘(棟木に直接記したもの。棟札よりも古い形式)または棟札を写しとったものだと考えられています。下段から裏面全体にかけては、文禄4年の再興について詳しく記されており、工事の関係者や年号だけでなく、社領に関する説明や修復の際に寄進された金品についても記されています。また、今回の修復ではそれ以前とは異なり、神主である泰秀自身が力を尽くして社殿再興を行ったことを強調する記述もあります。江戸幕府が開かれる直前に行われた社殿再興の棟札である本資料は、鷲宮神社の社殿造営における中世から近世への時代の転換を物語る、貴重な資料といえるでしょう。

社殿文禄四年再興棟札(文禄4年) 左:表面、右:裏面 ※鷲宮神社所蔵、郷土資料館寄託