(卍薬師如来のところ)

田園風景が美しい菖蒲地区の中で、菖蒲町上栢間(かみかやま)・下栢間(しもかやま)は、約550mに及ぶ参道林をもつ神明(しんめい)神社があるなど緑豊かな地域です。

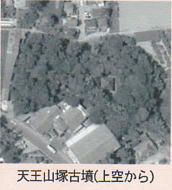

その一つとして、「栢間七塚(ななつか)」と呼ばれる栢間古墳群があります。中でもひときわ目につくのが、県内屈指の規模を誇る前方後円墳、天王山塚古墳です。昭和6年(1931)に埼玉県指定史跡となっています。

この古墳は、元荒川左岸に位置し、全長100mを超す姿は、うっそうとした樹木に覆われた小山のようにみえます。

大正2年(1913)の記録によると、この古墳はかつて天王山あるいは瓢箪塚(ひょうたんづか)と呼ばれていたようです。

本格的な発掘調査が行われていないため、詳しいことはわかりませんが、付近で見つかった埴輪(はにわ)の破片などから、今から1400年余り前の古墳時代後期に造られたと考えられています。また、この埴輪片は、生出塚(おいねづか)遺跡(鴻巣市)の埴輪窯で生産されたものと推測されています。

塚の上には、角閃石安山岩(かくせんせきあんざんがん)という石が点在しており、石室(せきしつ)(石でつくられたひつぎを納める部星)に使われていたとみられています。この石は、群馬県の榛名山(はるなさん)産で、河川交通等によって、産出地付近から直接運ばれてきたと考えられています。

いずれにしても、この地に大きな政治力と経済力をもった大豪族がいたことは間違いないようです。

塚上の東側には、さらに高く土が盛られた場所があります。付近にある石碑

から、この辺りの領主であった内藤(ないとう)氏に仕えていた萩原久安が、文政(ぶんせい)12年(1829)に病が治ることを願い、嶺主の許しを得て、浅間信仰(せんげんしんこう)のため富士山を模した小山を築造したことがわかります。この石碑に並んで弘安(こうあん)5年〔1282)銘の板石塔婆(いたいしとうば)などもあります。

から、この辺りの領主であった内藤(ないとう)氏に仕えていた萩原久安が、文政(ぶんせい)12年(1829)に病が治ることを願い、嶺主の許しを得て、浅間信仰(せんげんしんこう)のため富士山を模した小山を築造したことがわかります。この石碑に並んで弘安(こうあん)5年〔1282)銘の板石塔婆(いたいしとうば)などもあります。また塚上には、薬師堂が建っています。昔、天王山塚古墳の北側に正福寺(しょうふくじ)という寺院があり、その薬師堂であったと伝えられています。

天王山塚古墳は、古墳時代以降も永い問、人々の心のよりどころとして、守り継がれてきました。

久喜市広報2012年2月1日号 久喜歴史だより(第4回)より

素人がみてもこれが古墳とはわからない。

ヤフーの航空写真で見ると、確かに古墳の形をしていた。

入口に「埼玉県指定史跡 天王山塚」の碑が建っていた。(最初の写真)

二番目の写真は、塚周辺の堀の跡とみられる。

三番目の写真は、登り途中

四番目は頂上付近、といっても、6月21日の中央公民館主催「歴史探究」の講師の三ツ木貞夫さんの説明では、盛り上がっているところは、江戸時代にお堂を立てるために意図的に土盛りをしたところと思われる、と言っていた。

板碑には、そのことが記されているとのこと。天保九年暮春の記載がある。

次の写真は、薬師如来堂である。

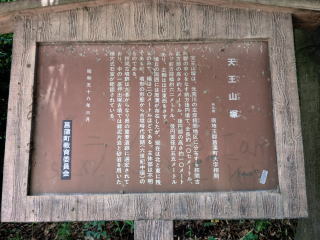

入口の横にあった説明文

天王山塚 所在地 南埼玉郡菖蒲町大字栢間

天王山塚は、元荒川の左岸栢間(かやま)地区に分布する栢間古墳群の中心をなす前方後円墳で、全長約一〇七メートル、前方部の高さ約九メートル、後円部の高さ約一〇メートル、前方部幅約六二メートル、後円部径約五五メートルあり、主軸はほぼ東西をさす。

墳丘の周囲には周溝が存在したが、現在は北と東に残るのみで、幅は二0メートルほどである。主体部は不明であるが、墳形の形態から古墳時代後期(六世紀中頃)のものである。

栢間古墳群は九基からなり県の重要遺跡に選定されており、中の一基押出塚(おしで)塚古墳では緑泥片岩と砂岩を用いた横穴式石室が確認されている。

昭和五十八年三月 菖蒲町教育委員会

埼玉古墳群と同時期の古墳

以上、埼玉における大型古墳の消長を中心に述べてきたが、埼玉の大型古噴とほぼ時期を同じくして築かれた大型古墳に、久喜市栢問(かやま)の全長一〇七メートルの前方後円墳である天王山塚(てんのうやまづか)古墳がある。六世紀後葉の築造とされ、埼玉の将軍山古噴と同時期に造られたとみられ、位置的には元荒川左岸に占地している。この古墳の築造者について埼玉(さきたま)の勢力と対抗した人物とみることがあるが、強いてそのように捉える必要はなく、元荒川左岸の占地に注目すると、元荒川の水運に関与して勢力を築いたとみることが可能で、埼玉の勢力とは連携して事に当っていたとみることができそうである。栢間のあたりはかつての元荒川の本流であったと見倣される綾瀬川が分流していた地点に近接し、元荒川・綾瀬川両河川の水運の結節点(けつせつてん)といぅ要所に当っている。天王山塚古墳の築造者が元荒川水運に関っていた可能性は十分にあろう。

なお、元荒川を挟んだ栢間の対岸、桶川市篠津(しのつ)に延書式内社である多気比売(たけひめ)神社が鎮座している。名称から女体神であることがわかり、日本の伝統的な神武信仰において船霊(ふなだま)が女体神であることを踏まえると、元荒川水運に関係する人たちの奉斎をうけていたと見得るようであり、天王山塚古墳の築造者と対をなしていたらしい。この神社も元荒川・綾瀬川両河川の水運絡みであったとみることができるのである。