おそらく鷲宮ならびにこの地域の人びとは、例年春には「送り大師」と称し、この新四国八十八カ所を巡礼して御札を受けていたであろう。なおこれら霊場には、それぞれ定められた御詠歌が掲げられている。 (鷲宮町史 通史 中巻 S61.9.10発行鷲宮町役場)

「朝霞市博物館研究紀要 第8号 埼玉県域に霊場を持つ新四国八十八カ所について 栗原和彦」次のように述べていました。

(6)弘法大師八十八カ所(新四国弘法大師埼東八十八カ所霊場)

寛政10年(1798)に地元有志の発願により創設され、埼玉郡の東部を範囲としていたため、埼東八十八ヶ所とも呼ばれている。明治維新の際に廃仏毀釈により寺院の統合があり、遍歴は行われなくなったようである。明治36年に番付表が作成されて霊場の整備が行われ、翌年の番付表には新規の寺堂が散見される。昭和59年の弘法大師御入定1150年御遠忌を契機に霊場の復活が図られたが、番付については当初のままとしたため、納経は合併または管理寺院が行っているようである。詳しい番付の変遷が、『宮代町資料第三集 社寺総合調査Ⅰ』に掲載されている。

以下、第○番と記載した柱で現地で確認できたもの以外は、「朝霞市博物館研究紀要 第8号 埼玉県域に霊場を持つ新四国八十八カ所について 栗原和彦」の資料によります。

以下の記述は、渡辺良夫著「埼東八十八霊場巡り」を参考にさせていただいています。

東大輪村の密蔵寺は真言宗醍醐無量寿院の末寺、東光山五大院と称し本尊は不動明王、境内には薬師堂と天神社が祀られていた。この密蔵寺は白鳳十一年(682)行基菩薩関東行脚のとき、自作の薬師如来像をこの地に安置し堂宇を建立したのがはじまりと伝える。

「密蔵寺」についての説明文がありました。

所在地 鷲宮町大字東大輪

密蔵寺は、寺号を東光山五大院密蔵寺と称し、新義真言宗豊山派に属する寺で、本尊は不動明王立像である。

当寺は、その昔行基菩薩当地行脚の折、現在の東大輪地内に一寺を建立し、自作の薬師如来像を安置したのが始まりと伝えられている。

その後、建長年間(1249~56)山城国醐醍山の僧頼賢法師が当寺を中興、山城国醍醐無量院に属した。さらに応永二十七年(1420)衰微していた密蔵寺を正海上人が再興したという。

天正年間(1573~92)当寺は火災で焼失したため、その後洪水を避けるため、自然堤防の発達したこの地に移され再建されたという。江戸時代の慶安元年(1648)には将軍家光から寺領高十国の朱印状を賜っている。

なお、当寺には、三代将軍家光の寺領朱印状はじめ、歴代将軍の朱印状九通、このほか朱印状の覚書などの文書が保存されている。

昭和六十三年三月 埼玉県

鷲宮町

密蔵寺の古文書は、久喜市有形文化財に指定されています。

渡辺良夫著「埼東八十八霊場巡り」によると、密蔵寺は元は、新田大輪の蓮花院跡にあったのが、天正十二年(1584)頃に現在の東大輪に移ったという。また密蔵寺は、大正十二年(1923)九月の関東大震災で大きな被害を受けたという。

御詠歌

久喜の真言宗の古いお寺には、行基菩薩の関東行脚の際に創建されたなどの伝承を伝えるお寺が多い。

「行基伝承を歩く」根本誠二著(岩田書院2005年9月発行)を参考に以下を記しています。

奈良時代の歴史書「続日本紀」によると、行基は天平勝宝元年(749)二月に82歳で亡くなった。行基は和泉国(現在の大阪府南部)の渡来系氏族の高志(こし)氏の出身で、奈良西ノ京の薬師寺を拠点とする法相宗の僧であった。

当時の奈良時代は、官僧が人々に仏教の教えを広める行為は許されない宗教的な活動だった。しかし、行基は菩薩の教えである四涅槃の一つ「無住処涅槃」(自らの悟りや煩悩にとらわれることなく悩み多い人々を救ってやまないこと)の実践者として、近畿地方の人々に、仏教の教えを布教して歩いた。行基は、各地に橋や用水路などの施設を建設し、人々の生活に役立つ功徳にもたらしながら布教を行った。養老年間には、行基は異端の僧侶という評価であり僧団の秩序を乱すと認識されていた。

行基の四十歳代の和同・養老年間(708~24)に、行基は平城京造営にたずさわるために集められた全国の人々の窮乏を救うために、平城京周辺に布施屋を設置するなどの慈善救済事業を始めた。

畿内各地での布教の実績と在地豪族層をはじめとする農民層を造橋・造池・造坡という土木工事へ動員する力をかわれ、天平15年(743)には東大寺大仏殿造立の勧進職に任じられた。天平17年には、聖武天皇(701~58)の支持を得て大僧正の地位を得た。

行基に対する律令政府の評価の変化の背後には、養老7年に三世一身の法が施行され開墾の奨励策がとられたことが大きいといわれる。諸国の在地豪族層を中心として、田地開墾のための土木技術の必要性が高くなり、土木技術の能力を持つ行基が引っ張りだこになったのだろう。

金剛院にあった不動様は大正3年(1914)光厳寺の境内に移されました。俗に「子育て不動」と呼ばれています。

渡辺良夫著「埼東八十八霊場巡り」より

左は光厳寺境内の「子育て不動」

渡辺良夫著「埼東八十八霊場巡り」によると、蓮花院は、鷲宮町立桜田小学校の東側が元蓮花院跡と推定されています。

慈光山 勝蔵院 本尊不動明王 外野 密蔵寺の管理

慈光山 勝蔵院 本尊不動明王 外野 密蔵寺の管理右側の本堂と思われるところは閉まっていました。おばあさんが日向に当たって座っていました。

開山は1600年頃である。

上 本堂

下 庚申塚

薬王院の左隣に香取神社・天満宮がある。

幸手・鷲宮間の県道沿いの幸手側にあります。

宝性院についての説明看板がありました。

宝性院(ほうしょういん) 幸手市千塚一三□八

高雲山宝性院と称し、真言宗豊山派の寺で本尊は阿弥陀如来です。

天和元年(一六八一)、秀□僧都により開山されました。

境内の不動様は、昔から多くの人の信仰を集めています。

また、寺の西側の角には文政六年(1823)銘の、馬頭観世音を祀った道標があり、「北 新井ふなとみち」「東 ごんげんどうみち□とみち」と刻まれています。

ここは新四国弘法大師埼東八十八箇所の、第七番の札所となっています。

幸手市教育委員会

なお、渡辺良夫著「埼東八十八霊場巡り」によると「この寺は聖観世音が本尊となっています」と書かれている。

大黒院 杉戸町本島 宝聖院の管理

阿遍羅山 多聞院 久喜市栗原

阿遍羅山 多聞院 久喜市栗原高輪寺の管理

本尊は不動明王

左は門のそばにあった庚申塚

多聞院(第三十二番霊場)の境内に

無縁仏と一緒に並べられている。多聞院は葛西用水の琵琶溜井から西側300mに位置する。寛政四年(1792)四月建立。地上高82cm、幅41cm、厚さ31cm。塔の上部に蓮座と笠(頂部に宝殊)が付けられた珍しい様式である。

(参考文献)久喜市史調査報告書 第十集 久喜市の金石、久喜市史編さん室、1988

ここはもと「平沼」と呼ばれたところで、古利根川の乱流の跡といわれています。

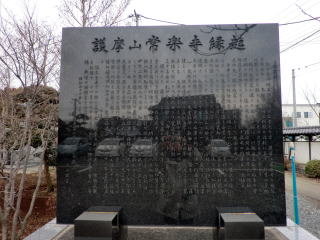

石碑に「護摩山常楽寺縁起」が書かれていました。

武州埼玉郡太田の庄青毛の里 護摩山常楽寺の縁起

を訪ねる。本村は往時古利根の沿村にあり、村号の元始

は詳ならずと雖も上古より青毛の文字を用い来れり

徳川氏関東に遷りて正保の頃は、川越城主松平伊豆の守

信綱の領地なり。後の承応元年頃は騎西領松平氏の領地

弥後年暦祥ならざるも村高を割き旗本の内藤氏、余語氏

大田氏に領ち残高は直轄地として維新を迎ふ

当寺はもと阿弥陀堂で大同二年(807)の建立と伝へ

られ、行基菩薩御作の本尊を安置せり 鎌倉時代古老の言

ひ伝へしところによれば、源義経この地に来るも古利根の

水氾濫し渡ることあたはず 仍て護摩秘法を修し加護を

受くるをもって、山号を護摩山と称す。年を経て法印弘賢が

復興す。弘賢は慶長十七年(1612)の入寂なり 延亨

元年の什物帳によれば当時の本尊は阿弥陀仏(行基菩薩作

) 客殿大日如来 本堂諸仏に釈迦 観音 勢至 十六羅

漢あり 板石塔婆には正和三年 貞治六年 応永二年 寛

正二年 天文四年等のもの数十基現存する四国霊場写し

弘法大師八十八箇所巡りは寛政十年の創設にして、当寺は

三十三番の札所なり詠歌に「御手につき、御影に添ふて

頼めただ 導きたまふ 常楽の道」とある 文政年間本

堂火災に過ひ焼失せし後再建す。庶民教育では法印賢栄寺

子屋を開設し明治十二年歿す。明治十七年八月田畑宅小作

料八附明細帳によれば 総計七町六及四畝十歩 内訳田

四町二反八畝二十七歩 □宅 三町三反五畝十三歩なり

これらの寺領は戦後の農地改革により悉く解放するところ

となりぬ 大正八年法印浄麟本尊修繕す。大正十二年関東

大震災に過ひ本堂倒潰 庫裡大破するをもって大正十三年

再建を発願大事業を遂行す。十六羅漢等は震災の折東京の

法印麟也昭和四十五年 無縁塔建立 昭和四十九年書院建立

す

現在当寺では特に正月元旦護摩の秘法を厳修し諸願成就

を祈願す。十一月十六日県民の日には千燈供養を営み 有

縁 無縁の諸精霊を供養す

昭和五十四年十一月吉日

常楽寺第二十世 麟也撰文

元は、如意輪山 妙智寺

大田山 高輪寺 吉羽一丁目

忍領三十三観音霊場第三十二番と記載した柱も立っていた。

「朝霞市博物館研究紀要 第8号 埼玉県域に霊場を持つ新四国八十八カ所について 栗原和彦」の資料では、34番は妙智寺とある。34番は、高輪寺入口の柱に記載してあった。なお、高輪寺住職の話では、当寺で4つの札を預かっている、という。

高輪寺境内に「山本廣山の筆子塚」があります。

久喜市史調査報告書 第十集「久喜市の金石」(久喜市史編纂室・昭和63年3月)によると

「密蔵院は明治33年妙智寺とともに焼失し、同四十年両寺は合併し、現在の高輪寺になった。幕末には、千勝神社は密蔵院の管轄下にあり、神仏習合思想を示すものである。これが明治初年には神仏分離で寺と神社に分かれた。」とありました。

今、太田集会所のあるところは、昭和29年の町村合併までは太田村役場でしたが、もとは密蔵院の境内でした。

御詠歌

夢やみる世の偽りは覚めずとも 我が故郷の道を導け

甘水山 西蔵院 寿徳寺の管理

久喜市野久喜

真言宗豊山派、本尊は大日如来

御詠歌

露ながら玉と

真言宗の寺院で、境内に久喜市最古となる1255年の銘がある供養塔「建長板石塔婆」があります。お盆の「地蔵まつり」は子供の健やかな成長を地蔵菩薩に願う行事で賑わいます。

『四国八十八箇所御砂踏霊場」の石碑があった。

「久喜市指定有形文化財 建長板石塔婆」の説明看板があった。

指定年月日 昭和四十七年八月十八日

所在地 久喜市北一丁目八番五十三号

埼玉県には荒川上流域に産する緑泥片岩を板状に切り出して、頂部を山形にし、仏を種子(しゅじ)(仏を象徴する梵字)や画像で表した石製の供養塔場が約二万基確認されている。これは中世に造立されたもので、久喜市内では約二百基発見されている。

遍照院の板石塔婆は、久喜市に現存するものとして最も古いものである。願文の一部に風化が見られるが、沓石にきちっと納まっており、保存は良い。頂部は山形で、その下は深い二条線が刻まれている。天蓋は宝珠、蓮華、瓔珞が丁寧に彫られている。中央には雄大な種子が力強く彫られている。種子は胎蔵界の大日如来を象徴し、梵字で「ア」と発音する。その下にはしっかりした蓮華座がある。下部には「建長七年六月日」と紀年があり、その石には「右志者為過去」、左には『往生□□□□□」と願文が、いずれも浅く彫られている。

埼玉県における最古の板石塔婆は大里郡江南村須賀広にある嘉禄三年(1227)のものであるが、埼玉県の東部地域では、騎西町の天福二年(1234)が最古である。久喜市では、この建長七年(1255)が最も古く、次は除堀、旧医王院にある建治三年(1277)のものである。また、最も新しいものは、本町一丁目、光明寺にある天正八年(1580)の廿一仏の結衆(けつじゅう)板石塔婆である。 昭和五十六年三月

久喜市教育委員会

広報くき 平成24年12月1日号より 連載 久喜歴史だより(第14回)

建長板石塔婆(けんちょういたいしとうば)

板碑(いたび)(板石塔婆)とは、鎌倉時代から安土(あづち)桃山(ももやま)時代にかけて造られた石製の供養(くよう)塔のことで、死者の追善(ついぜん)供養や、生前に死後の供養を行う逆修(ぎゃくしゅう)供養のために造られました。また、墓標として使用された事例も確認できています。

板碑(いたび)(板石塔婆)とは、鎌倉時代から安土(あづち)桃山(ももやま)時代にかけて造られた石製の供養(くよう)塔のことで、死者の追善(ついぜん)供養や、生前に死後の供養を行う逆修(ぎゃくしゅう)供養のために造られました。また、墓標として使用された事例も確認できています。

板碑は、荒川上流域の秩父郡長瀞(ながとろ)付近や、比企(ひき)郡槻川(つきが わ)流域付近で産出される緑泥(りょくでい)片岩(へんがん)を板状に切り出し、上部を三角にしたもので、表面には種子(しゅじ)(仏を象徴する梵字(ぼんじ)や仏の彫刻等の特徴があります。また、原材料の産出地である埼玉県は、全国最多の2万基以上の板碑が分布する地域として知られています。

市内ではこれまでに約600基の板碑が発見されています。この内、久喜北1丁目の遍照院(へんじょういん)境内に立つ市指定有形文化財「建長板石塔婆」は、市内に現存する最も古い鎌倉時代のもので、高さ112㎝、幅34㎝、厚さ7・2㎝の板碑です。

願文(がんもん)の一部に風化がみられますが、台の石(沓石)(くついし)にしっかり納まっており、保存状態は良好です。この板石塔婆は、頂部は山形で、その下に深い2本の線(二条線)が刻まれています。装飾の天(てん)蓋(仏像、棺の上にかざす衣笠(きぬがさ)型の仏具)は宝珠(ほうじゅ)、蓮華(れんげ)、瓔珞(ようらく)が丁寧に、中央には雄大な種子が力強く彫られています。種子は胎蔵界(たいぞうかい)の大日如来(だいにちにょらい)を象徴し、梵字で「ア」と発音します。その下には蓮華座があり、下部には「建長七年六月日」、その右には「右志者為過去」、左には「往生□□證□□」と願文が、いずれも浅く彫られています(建長7年は1255年)。

埼玉県内、また、日本国内における最古の板碑は熊谷市須賀広(すがひろ)にある嘉禄(かろく)3年(1227)銘(めい)のもので、建長板石塔婆はその28年後に造られています。この時期に造られた板碑は、県内では100基に満たず、比較的珍しいものといえます。

この板碑を建立した人物について詳しいことは分かりませんが、鎌倉時代この地域の領主であった武士などの有力者の存在を想定することができます。また、種子や願文からは建立者が真言(しんごん)密教(みっきょう)の影響を強く受けた人物で、その近親者の「往生」を願い供養のため板碑を建立したことが伺えます。

問合せ 文化財保護課文化財・歴史資料係(内線4323)

御詠歌

羨

左上 山門

左中 本堂

左下 薬師堂、薬師如来の御開帳(年一回、一月五日のみ)

上の左の写真

折原水光先生敬重の碑

花をのみ待つらむ人に山里の雪間の草の春を見せばや

藤原家隆

上の右の写真

久喜学校開校の碑

薬師堂には、龍の模ったしめ縄が飾られていた。

薬師堂の由来が記されていました。

久喜薬師 光明寺 縁起

当寺は瑠璃山薬王院光明寺と称し真言宗豊山派に属し大和国(奈良県)長谷寺の直末となっております。久喜薬師は白鳳十年(682年)全国巡錫の行基菩薩によって開創された佛様で光明寺の御本尊です。薬師如来は東方浄瑠璃浄土に住し阿弥陀如来の西方極楽浄土にあって私達人々の希望発願、スタートなどを見守る佛様です。

特に除病安楽除難解脱(厄除)美食満足など十二の願いを持ち我が国では大和奈良時代より信仰を集めております。

左の写真は、年1回の薬師堂の御開帳

明治六年から大正六年まで、光明寺は久喜学校として使われました。

御詠歌

野も山も瑠璃に輝く光明に 八十氏人も接収せられて

本尊は阿弥陀如来で、今は光明寺本堂に祀られています。

左の写真は、金剛院跡墓地の阿弥陀堂

渡辺良夫著「埼東八十八霊場巡り」によると「金勝寺の本尊はたいへん珍しい隋求菩薩といわれています。観音菩薩の変身で、この菩薩を念じ、その真言を唱えれば、衆生の願いがかなうといわれている仏様です。」

渡辺良夫著「埼東八十八霊場巡り」によると新川用水にかかる橋が歓喜院橋と名付けられた理由と言われています。

寿徳寺 本堂

薬師堂と延命地蔵堂

上内村の新義真言宗豊山派の寿徳寺は、山城国醍醐地蔵院の末寺で山号を上内山と称し、不動明王を本尊とした。なお寿徳寺境内の地蔵堂に納められている二尺五寸の地蔵尊立

その後永正十二年(一五一五)当時の住僧恵海僧都は叡範上人を招き、醍醐地蔵院深賢方の法流をうけ地蔵院の末寺に入ったが、天文年間(一五三二~五五)古河公方足利氏(鷲宮の細谷氏か)と甲州武田氏(越後の上杉氏か)が鷲宮の粟原で戦ったとき、寿徳寺も兵火にかかり七堂伽藍ことごとく焼失、戦国争乱のなかで再興できず衰微したという。ちなみに寿徳寺旧境内に「海塔」と名付けられた場所があるが、ここは古いころ五重の塔が建てられていた所で、人びとはこの塔を「かいり塔」とも呼んだといわれる。一説には当時寿徳寺周辺は海のような沼沢地が広がっていて、この沼沢地にそびえる塔から「海塔」と呼んだという。なお当寺には永正十二年の法流印信血脈、その他多数の古文書が残されている。

木造薬師如来坐像は、久喜市有形文化財に指定されています。

木造薬師如来坐像は、久喜市有形文化財に指定されています。

この像は寿徳寺の客仏として、薬師堂に安置された高さ52.6センチメートルの像です。

一木造り、彫眼、漆箔仕上げのこの像は、右手に施無畏印を結び、左手に薬壺をもつ一般的な薬師像です。製作時期は、13世紀の末頃から14世紀前半頃と考えらます。地方仏師の手によるいかにも鎌倉時代の東国彫刻らしい質実な趣を示しています。

寿徳寺は、新義真言宗、京都醍醐寺の末寺で上内山と号し、かつては七堂伽藍を備えた大きな寺院であったと伝えられています。この像は寿徳寺の本尊ではなく、伝来は明らかではありませんが、あるいは往時寺運が盛んな頃の寿徳寺の旧仏ではないかとも推測されています。

(久喜市ホームページより)

思い立つ心の外に道もなし

渡辺良夫著「埼東八十八霊場巡り」によると「記録によると中興の僧は栄真法師で元禄十五年(1702)示寂、本尊の不動明王立像は三尺ばかりあり、その胴は聖徳太子作、首は春日の作となっています。」神仏分離令によって、当時の住職は神職を選び、鷲宮神社の神職となり、現在まで、代々続いているとのことです。

大乗院は元々、鷲宮神社の中にあり、鷲宮神宮寺大乗院と号していました。鷲宮町史によると、唯一神道を主張する鷲宮神社と、神仏習合を主張する大乗院側と確執が生じ、寛文七年(1667)大乗院の堂塔がことごとく破却されてしまったという。大乗院側の訴えにより、寺社奉行が裁定し、元禄三年再興したという。その後明治の神仏分離令によって廃寺になりました。

本尊の釈迦牟尼仏は、奈良の唐招提寺から譲り受けた平安末期の作と伝えられています。今は霊樹寺の本堂に祀られています。

上:本堂、下:観音堂

大光寺についての説明書き

大光寺 所在地 鷲宮町大字中妻四三五

大光寺は、真言宗智山派二属する寺で、吾妻山広福院大光寺と称し、京都東山七条の智積院が本山である。本尊は延命地蔵菩薩(木造)である。

当院の縁起書によると、延喜年間(901~23)陸奥国白河郡一ノ宮都々古別社の近津(ちかつ)明神を当地に勧請して近津社(現在の千勝神社)を創立したが、この近津社の別当寺として天徳ニ年(958)に創建された。その後大光寺は火災で焼失したが、江戸時代の正保年間(1644~48)当地域の領主川越城主松平信綱の帰依をうけ、寺院殿堂の修築がなされたと伝えられる。元禄十一年(1698)、中妻村は久留里藩主黒田豊前守をはじめ旗本小笠原権九郎の菩提所にあてられたという。また、境内の観音堂は明和六年四月(1769)の建立である。安政二年(1855)十月の大地震では殿堂・坊舎が倒壊したが、本堂は翌三年に再建されている。現在の本堂は昭和四十八年に修復されたものである。

なお、明治五年の学制発布により、中妻学校は明治七年五月から大光寺で開校されている。

昭和六十二年三月 埼玉県 鷲宮町

御詠歌

想ひでる心の鏡輝やきて 慣れにし影を山に映せば

広福院についての説明書き

広福院 所在地 鷲宮町大字久本寺

広福院は、寺号を光明山久本寺と称し、新義真言宗智山派に属する寺で、本尊は阿弥陀如来坐像(木造)である。

当院は大光寺第二世良吽法印(りょうごうほういん)が隠居後、当院に移り中興開山となり、南篠崎村(現在の加須市市内)の普門寺を本寺とした。寛政元年(1789)鋳造の梵鐘銘(ぼんしょうめい)には「光明山久品寺(くぼんじ)広福院」とあることから、当寺久本寺は九品寺とも記されたようである。

また本堂は、はじめ現在地の北方字下櫛毛(しもくげ)の田の中に設けられていたが、周辺に民家がなく、盗難が絶えなかったため、現在地に移転したと伝えられている。

現在の寺院建物は、本堂・薬師堂・庫裡などである。

昭和六十三年三月 埼玉県 鷲宮町

御詠歌

光明に引かれて参る道涼し この世からなる

左:本堂、右:薬師堂

渡辺良夫著「埼東八十八霊場巡り」によると、薬師堂には天喜五年(1057)造立の高さ一尺余りの薬師如来像が安置されています。古くから弘法大師御作と伝えられています。

御詠歌

本尊は不動明王です。

渡辺良夫著「埼東八十八霊場巡り」によると、「本尊には不動、薬師堂には行基の作と伝えられる高さ一尺二寸の薬師如来の立像を安置すと、『風土記稿』にはあります。」

善徳寺には久喜市指定有形文化財の木造阿弥陀如来立像及び両脇侍像がある。

渡辺良夫著「埼東八十八霊場巡り」によると、「善徳寺はもともと開山が古く人皇六十六代、一条院長保(庚子八月十九日入寂)といわれていて、千年の歴史があります。」「善徳寺の施餓鬼会は毎年八月十三日午後八時頃から行われる「夜施餓鬼」で著名です。」

連載 久喜歴史だより(第27回) 久喜市広報H26.1.1号より

市内唯一の善光寺式阿弥陀三尊(ぜんこうじしきあみださんぞん)

市内唯一の善光寺式阿弥陀三尊(ぜんこうじしきあみださんぞん)久喜市江面の善徳寺(ぜんとくじ) には、市指定有形文化財の木造阿弥陀如来立像(もくぞうあみだにょらいりゅうぞ う)及(および)両脇侍像(りょうわきじぞう)があります。

この仏像は、一つの光背(こうはい)(仏像が背負う光明を表す飾り)に三体の仏像が並ぶ一光三尊形式(いっこうさんぞんけいしき)で、善光寺式阿弥陀三尊と呼ばれます。中尊(ちゅうそ ん)は阿弥陀如来で、目は玉眼(ぎょくがん)(目玉の部分に水晶をはめこみ、水晶の裏に瞳を描いたりする方法)です。右手はひじを曲げて上方にあげ掌(て)のひらを前に向け、左手は垂下(すいか) して掌を前に向けています。左脇侍(ひだりわきじ) は宝冠(ほうかん)(宝石で飾った冠)に化仏(けぶ つ)を持つ観音菩薩(かんのんぼさつ)です。右脇侍(みぎわきじ) は宝冠に宝瓶(ほうびょう)を持つ勢至(せいし)菩薩(ぼさつ)です。両脇侍とも左の掌を上に向け、右の掌をそれに重ねています。光背には五仏が付けられています。

寸法は、中尊の阿弥陀如来は像高38㎝、台座は6・5㎝。左脇侍の観音菩薩は像高27・8㎝、台座は5・2㎝。右脇侍の勢至菩薩は像高28㎝、台座は5・3㎝。光背は高さ60・5㎝。最大幅は37・7㎝です。

善光寺式阿弥陀三尊は、長野市の善光寺の本尊(秘仏(ひぶ つ))といわれる阿弥陀三尊像を模刻(もこ く)して造られた飛鳥(あすか)時代(じだ い)風の一光三尊形式のものをいいます。浄土(じょうど)信仰(しんこ う)に結びついて盛んに造立され、銅造(どうぞう)が多いものの、鉄造(てつぞ う)・木造もあります。現存のものとしては甲府市善光寺の建久(けんきゅう)6年(1195)の銅造阿弥陀三尊が最も古いものです。

善徳寺の阿弥陀三尊は室町時代末期ごろの作とみられますが、久喜市に現存する唯一の善光寺式三尊として貴重なものです。

問合せ 文化財保護課文化財・歴史資料係(菖蒲総合支所内/内線373)

善徳寺山門前にあった奇妙な石碑

男體宮

女體宮

と書かれている。體は『たい』『からだ』と読むようだ。

御詠歌

渡辺良夫著「埼東八十八霊場巡り」によると、「本尊は虚空蔵菩薩が祀られています。」「ここには郷土の青年を育成するために私財を投げうって私立明倫館を設立した宮内翁助が眠っています。」「そして師恩に感じた人達によって頌徳額が、関東最古の社といわれる鷲宮神社の拝殿に掲げられています。」「地方青年の教育に貢献した宮内翁助・同純の親子二代は、宝光院墓地に眠っているのです。」

御詠歌

はつしやうの道を開きて八幡山 八つのみはたも天下りける

渡辺良夫著「埼東八十八霊場巡り」によると、「地元の人たちに通称「観音堂」と呼ばれている密蔵院は、『風土記稿』によりますと柿木山密蔵院観音寺とあります。開山は隆秀法師、開基は飯島新四郎と伝えられています。本尊には不動を安じ、観音堂には行基の作たる聖観音が祀られています。」

関東八十八カ所霊場第七十九番の案内板あり

渡辺良夫著「埼東八十八霊場巡り」によると、「雨宝寺と地続きの江面第一小学校の敷地は、その昔鎌倉将軍家に仕えた広沢三郎重義の屋敷跡と言われています。」「雨宝寺には太子堂があります。もともとは六十五番大聖院にあったのですが、無理なので雨宝寺に移されたものです。」

左側に太子堂があった。きれいに刈られた防風林で囲ってある。後はサンゴジュの木、右側はマキの木という。

御詠歌

はつしやうの道を開きて八幡山 八つのみはたも天下りける

石橋供養塔あり

大聖院(新四国八十八箇所霊場の第六十五番)の南側、騎西領用水に面した道路脇にある。この付近では騎西領用水が下早見と北青柳の境界となっている。宝暦四年(1754)六月建立。高さ70cm、幅31cm、厚さ15cm。正面に種子(胎蔵界大日を表すアーンク)と約100文字の碑文(橋を架け供養をおこなった事情が記されている) 左側面:下早見村、樋口村、上大崎村、など 現.久喜市、白岡町、菖蒲町の12村。

右側面:本村施主 為先祖菩堤 太子講中 白岡村

(参考文献)久喜市史調査報告書 第十集 久喜市の金石、久喜市史編さん室、1988

大聖院の御堂の中を覗くと、立派な不動明王と太子像ではないかと思われるものがあった。

渡辺良夫著「埼東八十八霊場巡り」によると、「大聖院は明治五年学制発布に伴って翌六年下早見学校の校舎とされ、大正六年まで利用された」「太子講というのは、大工・左官・屋根職などおよそ職人といわれる人達が集まって、聖徳太子像を祀り飲食をしながら賃金などの協定をした集まりのことをいう」

そばに橋供養あり

蓮花院入口に架かる筋違橋の右岸橋詰にある。

仏供落はここから1Km下流の宮代町和戸で備前前堀川に合流する。

なお、ここから400m南に位置する、皆代橋(備前前堀川)は石橋だった。

昭和36年(1961)8月建立。 高さ89cm、幅38cm、厚さ21cm。

正面に為先祖代々菩堤 施主 斎?

(参考文献)久喜市史調査報告書 第十集 久喜市の金石、久喜市史編さん室、1988

渡辺良夫著「埼東八十八霊場巡り」によると、「この寺には孝子十五郎の墓があります。

下早見村の百姓周二郎の子十五郎(斉藤氏)は、周二郎に失敗があったので家屋敷も手放され、母と二人だけになってしまいましたが、母にたいへん孝養を尽くしたので、近所の人たちの評判になっていました。

このことが幕府に聞こえてご褒美をうけ、母には手当が支給されるようになりました。十五郎は更に働いて手放された家屋敷を取り戻しただけでなく、田畑も手に入れることができ、やがて幸せな生活に入ることが出来ました。」

御詠歌

渡辺良夫著「埼東八十八霊場巡り」によると、「本尊は十一観世音菩薩の坐像で、高さ約一尺余り、行基の作と伝え、また別に不動尊を安じ、これは弘法大師の御作と伝えられています。」