ー本多静六記念館と菖蒲城跡、菖蒲神社の藤を巡るー

ー鎮守の森と前方後円墳、旗本陣屋跡を巡るー

ー本多静六博士ゆかりの地を訪ねるー

「菖蒲という地名」

早稲田大学の講師をしていた岩本素白(1833~1961)が、昭和13年に刊行した『山居俗情』という随筆集のなかに、「騎西と菖蒲」という作品があります。以前から珍しい町の名前だと思っていたという場所をふと訪れてみたときの随筆です。

また、久喜東小学校や太東中学校の校歌を作詞した大木実(1913~1996) が昭和46年(1971) に刊行した、『冬の支度』という詩集の中に「菖蒲という町」という作品があります。菖蒲という優しい名をもつ町と感じていた場所を、実際に訪れたときに生まれた詩です。

どちらも「菖蒲」という地名に不思議な親しみを覚えて当地を訪れ、当時の「菖蒲」の日常を感じて作品ができあがりました。

今回は、この不思議な「菖蒲」という地名について、次の2つの伝承を紹介します。

1つは、菖蒲町菖蒲の吉祥院に伝わるもので、下野国を巡っていた行基(668~749)が、この地で宿を探しました。しかし、人家も見当たらず、南の方角で沼が白く光っているだけでした。その辺りの一面は、菖蒲や柳が密生していたので、これが菖蒲の地名の起こりになったというものです。

もう1つは、古河公方足利成氏の家臣金田式部則綱が周囲の自然の沼地を利用して、康 正2年(1456)に、この地に城を築きました。この城が完成したのが端午の節句である5月5日だったので菖蒲城と名づけ、この地域を菖蒲と称したというものです。この菖蒲城は、豊臣秀吉の小田原攻めに伴い、天正18年(1590) に残念ながら廃城となってしまいました。

「菖蒲」という地名の由来については歴史的にはっきりしませんが、何気ない日常のなかに、親しみと幸せを感じてみてはいかがでしょうか。

問合せ 文化財保護課文化財・歴史資料係(菖蒲総合支所内/内線372)

本多静六博士は、日本最初の林学博士として日本の造林学・造園学の基礎を築くとともに、東京の日比谷公園、明治神宮の森をはじめ、本県の大宮公園など、日本各地を代表する数百にも及ぶ公園の設計に携わった人物としても知られています。

「人生即(すなわち)努力、努力即幸福」を人生の教訓とした博士。学術研究だけにとどまらず、自ら考えついた「四分の一天引き預金」をもとに非凡な才を発揮して、莫大な財産を築きました。しかし自らは簡素な生活を続け、多大な財産は公共事業のために寄付していました。博士が秩父市(旧大滝村)に所有していた2,700ヘクタール余りの山林を奨学金制度の実施を条件に埼玉県に寄付したのは有名ですが、この制度は「本多静六博士奨学金」として現在まで1,400名以上の子弟に利用され、今日まで埼玉県の教育水準の向上に大きな役割を果たしています。

博士が設計した各地の公園の写真、胸像、ビデオ「公園と森林を作った人」、本多静六の生い立ち、遺品の数々が(愛用の双眼鏡、シルクハット、文字がびっしり書かれた学習帳、執筆した多数の本など)展示されています。

天王山塚古墳模型、発掘された石器、石鏃、土版、耳飾り、菖蒲地区の歴史と暮らしも展示されています。

久喜総合支所前庭には、竹野二郎氏顕彰碑もあります

アジサイの花言葉

『移り気』『高慢』『辛抱強い』『愛情』『元気な女性』『あなたは美しいが冷淡だ』『無情』『浮気』『自慢家』『変節』『あなたは冷たい』

以下、「菖蒲町の歴史と文化財 通史編」(菖蒲町教育委員会 2006年)より

菖蒲城址は町のほぼ中心、県道川越栗橋線沿いの小林と菖蒲の中間に位置している。『新編武蔵風土記稿』の新堀村の項に「村の巽方にあり、今陸田となる、段別凡一町余」とある。菖蒲城は、康正二年(1456)に古河公方足利成氏の家臣、金田式部則綱が築いた。

さて、ここで当時の関東の政治の状況を見てみよう。

室町時代中期、永享一一年(1439)、関東に勢力を張って幕府に対抗した鎌倉公方足利持氏が、幕府に敗れ自害すると、しばらくの間、関東管領上杉氏の下で平和が続いたが、宝徳元年(一四四九)持氏の子成氏が鎌倉公方になると、上杉氏との間で対立を生じるようになった。そして享徳三年(1454)、成氏が上杉憲実の嫡子憲忠を誘殺したことから、またもや幕府と対立するようになった。

山内上杉氏の家宰であった長尾景仲は、憲忠の弟房顕(ふさあき)を擁し、成氏に対抗するとともに、幕府も駿河国守護今川範忠に命じ成氏を討とうとした。こうした状況下において成氏は鎌倉を離れ、下総国古河に本拠地を置くことになり、それ以降古河公方と称するようになった。(中略)

ただし発掘調査の結果から推察すれば、遺物として出土した丸瓦片、板碑の存在から、既にその場所には寺院などの建物があったことが推察され、これが一時的に城の役目を果たしていたと考えられなくもない。

上の写真は菖蒲城址の入り口の門(平成23年6月4日撮影)

看板があった。 旗本内藤屋敷門

この門は、江戸時代この地域一帯を治めていた、旗本内藤氏の栢間陣屋の裏門と伝えられているのです。

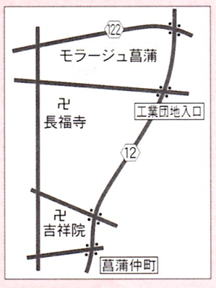

陣屋とは、領地に置いた屋敷・役所のことです。内藤氏は、現在の栢間小学校の地を中心に、約一万坪の広さを有する陣屋を置き、戸ヶ崎(菖蒲)・新堀・三箇(さんが)・栢間・小林(おばやし)等の各村に、合わせて五千七百石の領地を治めました。

内藤氏は、徳川家の大身旗本として十四代にわたり幕末まで仕えましたが、中でも初代の四郎左衛門正成(まさなり)は、徳川家康の重臣として、数々の戦功を立てたことから「徳川家康十六神将」の一人にも数えられています。

なお、内藤氏の歴代の墓所は下栢間の善宗寺にあります。

明治以降、陣屋は廃止解体されましたが、この門は当時名主であった三須家に移築され、今に伝わりました。

このほど三須昭氏のご厚意により、この門が町に寄贈されたことにより、城跡あやめ園に移築したものです。

平成十年三月 久喜市

あやめの花言葉

『よき便り』『うれしい便り』『吉報』『愛』『あなたを大切にします』『私は燃えている』『消息』

ラベンダーの花言葉

『沈黙』『私に答えてください』『期待』『不信感』『疑惑』

“八束緑地グラウンドは、埼玉県の小林調整池建設のため、廃止することとなりました。

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、隣接いたします、上大崎運動公園をご利用くださいますようお願いいたします。”平成26年7月1日より

小林八束Ⅰ遺跡発掘箇所

縄文後期、古墳前期の遺跡(住居跡10軒、方形周溝墓3基、土壙、小型の筒型土偶やミミズク土偶、石剣)が発掘されています。

小林調節池

小林調節池は久喜市菖蒲町に位置しています。面積13.8haの掘込み式の河川調節池で、野通側の洪水調節を行います。周囲堤、越流堤、排水機械場、排水樋管、連絡樋管等の施設で構成されます。

洪水は、河川堤防を一部低くした越流堤から野通川の水位上昇により自然に調節池内に流入させます。

調節池は市道及び県道をはさんで三カ所に分割されており、調節水は連絡樋管を通して各地に分配されます。調節水は洪水が終わり河川の水位が下がった後に、自然流下やポンプにより野通川に排水します。

教育委員会の説明文より

菖蒲町指定有形文化財

菖蒲町指定有形文化財

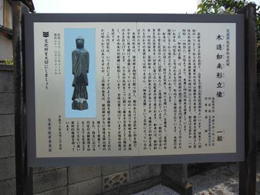

木造如来形立像(もくぞうにょらいけいりゅうぞう) 一躯(いっく)

指定年月日 平成十年二月二十日

所在地 菖蒲町大字新堀六六七

所有者 西願寺

西願寺は浄土宗の名刹(めいさつ)で、山号を万霊山放光院西願寺(ばんれいざんほうこういんさいがんじ)といいます。関東十八檀林(だんりん)の一つとして知られる鴻巣市の天照山勝願寺の末寺で、勝願寺五世良意上人酉性大和尚の法弟である西願房意存和尚の開山になります。創立は文安年中(1444~1448)と伝えており、本尊に阿弥陀(あみだ)如来を安置しています。

この「如来形立像」は、江戸時代前期の遊行(ゆぎょう)僧である円空(えんくう)上人により造られたいわゆる「円空仏(えんくうぶつ)」と呼ばれるもので、町内で二体確認されています。本堂の右脇檀(わきだん)に古くから保存されてきたといわれています。

如来は、仏陀と同じく「修行を完成し、悟りを開いた人」を意味し、「真理の世界から衆生(しゅじょう)救済のために迷界(めいかい)に来た人」と理解されています。一般的には袈裟(けさ)に身を包み装身具を一切身に着けない出家者の姿で表されます。如来には、釈迦(しゃか)如来・阿弥陀如来・薬師(やくし)如来・大日(だいにち)如来などがありますが、本像がどの如来を表したものかその表現からは判りません。「如来形立像」という名称になっているのはそのためです。

本像の形状は、頭頂部を肉髻(にっけい)状に掘り出し、胸のあたりで法衣中に印を結び、やや右に体を傾けて岩座(いわざ)に立っています.スギ材の一本造りで彫眼を施し、素地のまま仕上げています。小さめの丸材を二つに割り二面をそぎ落として三角柱とし、その木表(きおめて)の稜部(りょうぶ)側に彫刻しています。全体は黒く煤(すす)けていますが保存状態は良好です。

この円空仏は、いつだれによってどのような経路を経て西願寺へもたらされたかは明らかではありませんが、この像の発見は、確認例が少ない南埼玉郡北部の例として貴重です。また、埼玉における円空の活動範囲を知るうえでも見落とすことの出来ない高い史料的価値を持っています。

平成十二年九月二十五日 菖蒲町教育委員会

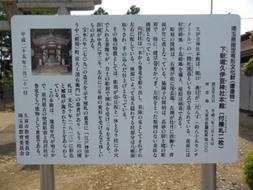

新堀は、古河公方(こがくぼう)の足利成氏(あかがしげうじ)が臣の金田式部則綱(かねだしきぶのりつな)に命じ、康正二年(1456)に菖蒲城を築かせ、関東管領上杉氏に対する最前線基地とした所である。当社は、この菖蒲城址の三〇〇㍍はど北東にあり、口碑によれば、城の守護神として建立された神社であるという。

新堀は、古河公方(こがくぼう)の足利成氏(あかがしげうじ)が臣の金田式部則綱(かねだしきぶのりつな)に命じ、康正二年(1456)に菖蒲城を築かせ、関東管領上杉氏に対する最前線基地とした所である。当社は、この菖蒲城址の三〇〇㍍はど北東にあり、口碑によれば、城の守護神として建立された神社であるという。 また、新堀の村は、江戸時代には村内が上・下(かみ・しも)に分かれ、行政も上・下で別に行われ鎮守も別であった。当社は、下新堀の鎮守であり、『風土記稿』新堀村の項に「久伊豆社 二宇 共に村の鎮守にして、一は南蔵院持、一は観音寺持」とあるうちの、観音寺持ちの久伊豆社である。現在の本殿は、現存する棟札によれば宝永六年(1709)に新堀村総氏子によって建立され、文化十年(1813)に彩色が施されたもので、江戸時代中期の代表的な神社建築の例とし平成元年に県から有形文化財の指定を受けた。この本殿の特徴は、軒下の組物や社殿の各部に施された彫刻にあるが、中でも向拝柱の巻竜は、柱と同じ材から彫り出されており、柱に後から竜を巻き付けたように見える見事なものである。なお、内陣には、天明五年(一七八五) に神祇管領(じんぎかんれい)吉田良延から受けた宗源宣旨と神号書が安置されている。

明治維新による神仏分離で、当社は別当観音院から離れ、明治六年に村社となった。また、社殿の老朽化に伴い、昭和三年に社殿の改築を行い、同年十二月に竣工した。

当社の社号は従来「ひさいずじんじゃ」と呼んでいたが、本殿の文化財指定を県に申請する時、「久伊豆」の読み方を地内にある五集落の古老に尋ねたところ、五人のうち四人までが「『くいず』と聞いている」と答えたため、以来「くいずじんじゃ」と呼んでいる。また、近年では上新堀の久伊豆神社と区別するために「下新堀久伊豆神社」と呼ぶようにもなっている。

「埼玉の神社 北足立 児玉 南埼玉」(埼玉県神社庁 平成10年3月31日)より

この建物は、

この本殿の特徴は、壁面彫刻と向拝柱の巻竜にあります。特に向拝柱は一木から巻竜を彫り出し、昇降の竜としてそれぞれ左右に配しています。柱部分は几帳面取され、手の込んだ仕上げで、県内でも最古の形式を示すものです。

その他の特徴として、彫刻が羽目板と一体となり、柱に小穴で入れる手法を用いていること、妻飾が力士の彫刻で、棟木を受け三斗を支える形式であること、浜縁が中央に平三斗組、左右に三斗組の変形で受けるなど珍しいものがあります。

彫刻の図柄は、右側が松に尾長鶏、左側が牡丹に唐獅子、背面が竹に虎となっています。脇障子の図柄は高砂の尉と姥彫刻で、姥は箒を担ぎ左褄をとった奇抜な構図となっています。

この建物は擬宝珠(高欄の上にかぶせたねぎの花の形をした金属の飾り)の銘文と棟札から宝永6年(1709)の造立と確認され、裏書きによって江戸神田かうや(紺屋 )町の清右衛門という宮大工により建てられたことが分かります。社寺建築史上・彫刻史上貴重な建物です。

問合せ 文化財保護課文化財・歴史資料係(内線4323)

入口に、「菖蒲城主 佐々木六角 大塚家菩提寺」の看板が立っている。

入口に、「菖蒲城主 佐々木六角 大塚家菩提寺」の看板が立っている。入り口付近には、アジサイが植えてありました。

「埼玉県寺院全集 埼玉のお寺」(財団法人 埼玉県佛教会 監修 2001年10月15日発行)より

開基は菖蒲城佐々木氏の一族の菖蒲県主金田式部則綱室で、深く仏法に帰依し、居を当地に構えて当寺を開いたという。

逝去して、久林院殿繁室永昌大姉と号した。

開山は白岡輿善寺第二世華厳楚清和尚で、文亀元年(1501)正月入寂という。

明治時代に火災に遭い、堂宇を焼失、明治二十四年に本堂を再建した

あやめ公園のできた経緯については、「菖蒲町の歴史と文化財 通史編」(菖蒲町教育委員会)に詳しい。

あやめ公園のできた経緯については、「菖蒲町の歴史と文化財 通史編」(菖蒲町教育委員会)に詳しい。

大阪に本社を置く竹野株式会社の創業者、香川県出身の竹野次郎の意志を継いだ遺族によって土地が寄贈され、現在のあやめ公園になった。竹野は生前から数次にわたり町へ多額な寄附を行っていたが、現在の町役場庁舎も竹野の貢献によってできたものである。

役場庁舎前にある「竹野次郎顕彰碑」も本町での活躍を語っている。次にこの立志伝中の人物ともいえる竹野次郎を簡単にご紹介したい。

竹野次郎は、明治三七年(一九〇四)、香川県大川郡志度町大字志度(現さぬき市)の竹野家の次男として生まれた。家業は行商で、その日の食事に困るほどの貧乏暮らしだったという。生家の近くには四国八八か所観音霊場の一つ志度寺があり、少年時代は我が家のように寺に出入りし、和尚からも我が子のように可愛がられていたという。大正五年(一九一六)、一家は生活を立て直すため、大阪へ移住する。尋常高等小学校を卒業した竹野は、一四歳で市内にある紙問屋に丁稚として入社し、以来二〇数年にわたってこつこつと商売の道を学んだ。この間も定期的に志度寺を訪れては和尚の薫陶を受けていた。この頃の竹野は、「人の二倍も三倍も働いた」「人が荷車を一日に一回引くとすれば、自分は二、三回は引いた」と、後年繰り返し口にするなどよく働き、もらった給料のそのほとんどを家に送っていたという親孝行ものであった。

昭和十六年(一九四一)、三六歳の時に会社を退職し、自ら紙業関係の会社を設立し代表取締役となる。仕事は好調で、昭和二二年にはレザークロス(ビニール生地)も扱うようになり会社経営も拡大の一途をたどる。昭和三七年(一九六二)に社名を現在の竹野株式会社と変更するとともに、新幹線工事に伴い移転した工場が菖蒲町大字新堀地内で操業を開始する。この時から竹野と菖蒲町とのかかわりが始まる。東京オリンピックを翌年に控えた昭和三八(一九六三)年、現あやめ公園に総合娯楽施設「あやめセンター」がオープンした。施設の内容は、五0メートルプール、幼児用円形プール、大広間、大浴場、売店、宿泊施設(全室バス・トイレ付)、釣り堀などである。お客は町内はもとより、周辺の市や町から毎日大勢が朝早くから押し寄せ、バス停からは行列ができるほどだったという。

しかし、開業から一0年が経過するころには、次第に客足が遠のき、昭和五五年、「あやめセンター」は廃止された。

竹野次郎は、昭和五三年(一九七八)一二月一六日、享年七四歳で死去するまで、本町の発展に多大な貢献をされた人であった。

あやめ公園の一隅に「農地改革記念碑」があった。久喜市商工観光課のコース案内では「農業改革記念碑」と書かれているが、一字違いのようである。記念碑の周りは木に覆われていて、探すのに少々時間がかかった。

江戸時代、ここは船着き場で賑わった

以下、「菖蒲町の歴史と文化財 通史編」(菖蒲町教育委員会 平成18年3月15日)より

見沼通船と菖蒲河岸

菖蒲町の発展を述べるうえで、見沼通船は不可欠なものである。『新編武蔵風土記稿』の菖蒲町(戸ケ崎村)の記載には、見沼通船が開通した享保期(1716~1736)の町の様子について次のようにある。

「菖蒲町は村内巽(たつみ)より乾(いぬい)の方に通じたる町にて古は宮宿と唱へしと云、今は本町と呼ぶところ四町ありて、其東の末より巽にをれて続きたる所を横町と唱ふ、元は本町のみなりしが、享保の頃より次第に家屋立連りて、この横町となれりと云、毎月二・七日の日を以て市の定日とし、米穀及び農具其外の品をひさげり、当所より所々へ継立の場は、西の方鴻巣宿への街道は笠原村迄、西南桶川宿及び原市村への往還は、高虫村へ継ぎ、巽の万上尾宿の道は小針村、岩槻道へは板金新田村道、寅卯の方久喜町、北の方鷲宮村、西の方加須町・騎西町等、すべて九ケ所へ人馬継の場なり、されど其定数もなく、元より地子免許の地と云もあらず、何の頃より継場の町となりしや詳ならずといへども、

前にもいへる如く、享保の頃より繁栄の地となりしといへば、其前後のことなるべし」。

これによると、菖蒲町(正確には市街地を形成していた戸ケ崎村の一画)が、①享保の頃から栄えたこと、②近隣九か村の人馬の継立の場であったこと、③毎月二・七の定日に市が開かれていたことがわかる。更に菖蒲町は街道的に見た場合、日光街道と中山道を結ぶ中間に位置(177頁・第42図)したこともあり、こうした点から、享保期には既に近隣諸村の流通経済の拠点であったことがわかる。

享保期は前述のとおり、新田開発や見沼代用水路の開発が行われた時代で、同時に見沼通船が開始され、菖蒲町に河岸(かし)が置かれた時期でもあった。このとき河岸とは船から人や荷物を揚げ降ろしするところであるが、同時に物資の集散地ともなり、地域の経済の拠点となったところである。今なお「河岸のウチ」と呼ばれる家が菖蒲橋(あやめばし)のたもとにあるが、実際に荷物の揚げ降ろしをした場所は特定されていない。が、江戸後期の村絵図(前貫写真P-81参照)に見える見宿代用水路の不自然な形から、現在のヤオコー㈱菖蒲店の南西辺りと推測することができる。

次に『見沼土地改良区史』により見沼通船の概略を述べてみよう。

見沼通船堀(つうせんぼり)は享保一六年(1731)、井沢弥惣兵衛為永らによって造られたもので、北は見沼代用水路須戸橋(現行田市下須戸)から柴山伏越を経て、芝川から荒川、隅田川を通じて、神田川筋、永代橋筋まで結んだ。この通船の運営に当たっては、老中松平左近将監(まつだいらさこんしょうげん)乗邑の命により、商人高田茂右衛門とその弟の鈴木文平の両人が当たった。なお通船の時期については、おおむね用水期間以外の九月から翌年二月までが当てられるようになっていた。

この事業は、流域諸村にとって益とするところ大であった。つまり、村からは年貢米をはじめとした民間物資を江戸に送り、帰りには江戸より肥料・砂糖・魚類その他の雑貨を運送したのである。そのため、見沼通船は一名〝御救通船(おたすけつうせん)″とも呼ばれた。

また、見沼通船で特筆すべきものは、東縁・西縁用水から芝川へかけての閘門(こうもん)式運河である。芝川は両用水から約五〇〇メートルずつ離れて中央にあったが、用水の水位が芝川よりも三メートルも高く、普通の船では通ることができなかった。そこでそれぞれの用水に二つの関を設け、水位を調節することにより、船の運航を可能にしたのである。この方式はパナマ運河と同じであるが、それよりも実に一八三年前に造られたのである。

開設当初の通船は、江戸と北埼玉を直通で結んでいたが、宝暦(ほうれき)九年(1759) の柴山伏越の完成により、平野村(上平野河岸)が一応の終着点となった。柴山伏越は築造当時は、一つは伏越樋、一つは船の運航を可能とする掛渡井(かけどい)樋であったが、大水の度に掛渡井が押し流されたので、宝暦九年、雨樋とも伏越に改造されたのである。

船の運航には障害となった柴山伏越であるが、明治以降本格的に伏越以北への通船が再開されると荷物の積み替えに人足が集まるようになり、伏越周辺は活気を得るようになった。今でも伏越に近い棒戸地区(白岡町大字柴山)には往時の面影を伝える街並みが残っている。

本町において通船の全盛期を迎えるのは、明治期になってからである。しかし、鉄道網が発達するにつれ、運送業務は鉄道に奪われ、大正期には休眠状態になり昭和初期に正式に廃止された。

10.菖蒲神社

立札があり次のように記されています。

菖蒲神社 所在地 南埼玉郡菖蒲町大字菖蒲

菖蒲神社は、古くは袋田社、袋田明神社とも呼ばれ、竒稲田姫命(きしいなだひめのみこと)を祭神とする神社で、境内は東西二十五間(約四十五メートル)、南北四十三間(約七十七メートル)で、面積は一,七一五坪を有していた。

現在の祭神は、袋田大明神、鷲宮大明神(武夷鳥命(たけひなとりのみこと))、久伊豆大明神(大己貴命(おおなむちのみこと))の三神で、五穀豊穣、厄除、病気平癒に霊験あらたかという。御神体は銅鏡で、本地薬師の像が彫られており、裏に寛文九年(一六六九)九月の銘がみられる。

新編武蔵風土記稿には末寺として稲荷天神合社、雷電社、大黒天金毘羅秋葉聖徳太子合社があり、ほかに村内には稲荷社(村民持)、愛宕社(慈眼院持)、若宮八幡社、三所権現社があったと記されている。

毎年一月十五日には、注連飾(しめかざり)や古いお札を持ちより左義長(さぎちょう)が行われる。左義長は「どんど焼き」ともいわれ、長い竹数本を立て、門松や書初めなどを焼き、その、焼いたモチを食べると一年間の病が除かれるというものである。

なお、三月下旬から五月下旬までの二、七の日には、鳥居前の通りに植木市が立ち賑わっている。

昭和五十八年三月 菖蒲町教育委員会

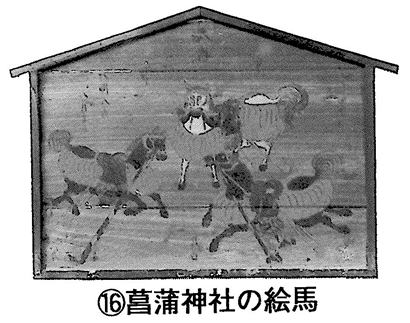

鳥居を入った右側の境内の一角は、休憩所が設けられていて、その前に、菖蒲神社の絵馬の説明書きがあった。

鳥居を入った右側の境内の一角は、休憩所が設けられていて、その前に、菖蒲神社の絵馬の説明書きがあった。

菖蒲町指定有形民俗文化財 菖蒲神社絵馬 六面 指定年月日 平成四年三月二十三日 所在地 菖蒲町大字菖蒲五五二 所有者 菖蒲神社

菖蒲神社は、「新編武蔵風土記稿」によれば、「袋田明神社 祭神は稲田姫命と伝」とあります。

同社には現在六面の大絵馬が残されています。三面一組の「百人一首」や、町内で唯一の「飾馬」、幕末の狩野派の絵師伊白榮厚の描いた「鞍馬山」などです。

パンフレット「菖蒲の文化財 お散歩マップ」(菖蒲町教育委員会社会教育課)よりコピー

「鞍馬山」は、画題としては珍しいものではありませんが、細工人斉藤八五郎により荘厳な大型の絵馬に仕上げられ、絵師伊白榮厚が下絵を描き川原塚白泉が彩色するという大掛かりな作品となっています。伊白榮厚は、上新堀久伊豆神社・台久伊豆神社など町内に六面の作品を残していますが、「狩野」を名乗るのはこの絵馬だけです。裏書には、天保九年(一八三八)、穀屋茂吉など十六人の証人と思われる人々の名前が墨書されています。

天明八年(一七八八)八月吉日奉納の「飾馬」は、中央の白馬と左右に配された黒馬が三頭向かい合う構図で描かれたもので、町内に唯一残された絵馬らしい絵馬です。嘉永五年(一八五二)五月の「神宮皇后」と合わせて、江戸中期以降見沼通船で栄えた町の様子を伝える資料として貴重です。

菖蒲町教育委員会

久喜市広報 平成25年5月1日号 連載久喜歴史便り(第9回)より

5月はツツジやシャクヤクなどの花が見頃を迎える季節です。菖蒲神社の境内にあるフジも、毎年5月上旬には開花のピークを迎えます。

5月はツツジやシャクヤクなどの花が見頃を迎える季節です。菖蒲神社の境内にあるフジも、毎年5月上旬には開花のピークを迎えます。この菖蒲神社のフジは、「菖蒲のフジ」として昭和27年(1952)に県の天然記念物に指定されています。根回りは約9m、数本に分かれた幹回りは150㎝にも及びます。フジ棚の面積は238㎡で、樹齢はおよそ350年と考えられています。樹種は春日部市の「牛島のフジ」(国指定特別天然記念物)と同じノダフジという園芸品種です。

ノダフジは、江戸時代に「吉野の桜」、「高尾の紅葉」と並び、「野田の藤」として名所の一つに数えられた大阪市福島区野田にちなみ、植物学者の牧野(まきの)富太郎(とみたろう)博士が命名したものです。一般的にヤマフジは蔓(つる)が左巻きなのに対し、ノダフジは蔓が右巻きなのが特徴です。

さて、「菖蒲のフジ」ですが、大正2年(1913)にフジの下にあった池を埋め立てて広いフジ棚を作ったところ、急に樹勢(じゅせい)が盛んになり、180㎝もの花はな房(ぶさ)を付けたといわれています。花の香りは500mも離れた菖蒲小学校にも届くほどだったそうです。また、同年の大正天皇の即位にちなみ「君万歳のフジ」とも名付けられました。一時期樹勢に衰えが見られることもありましたが、平成9年から11年にかけて土壌改良や日照条件の改善など、樹勢回復事業が行われました。その結果、少しずつ樹勢が改善され、現在でも毎年美しい花を咲かせ、訪れた人々の目を楽しませています。

この時期、県内では「牛島のフジ」をはじめ、加須市の「玉敷(たましき)神社(じんじゃ)のフジ」(県指定天然記念物)や越谷市の「久伊豆(ひさいず)神社(じんじゃ)のフジ」(県指定天然記念物)などでも花が見頃を迎えます。各所でフジ祭りなどの催しも行われますので、お花見がてら訪れてみてはいかがでしょうか。

問合せ 文化財保護課文化財・歴史資料係(内線4323)

(平成25年5月1日撮影)

藤の花言葉

『歓迎』佳客『恋に酔う』『あなたの愛に酔う』『陶酔する恋』『陶酔』『至福のとき』

鳥居を入って左側の奥には、「見沼代用水の歴史を訪れるコース」の大きな看板がある。

以下、「埼玉の神社 北足立 児玉 南埼玉」(埼玉県神社庁 平成10年3月)31日より

三箇村は三ケ村とも記し、地名の起てりは『風土記稿』によれは、明応年間(1492-1501)に辻・寺中・大蔵の三か所を合わせて一村にしたことによるという。

当社は元来富士浅間社と称し、三箇村の辻に鎮座した。『風土記稿』三ケ村の項に「富士浅間社 東光院の持」と載り、別当を務めた東光院は「新義真言宗、戸ケ崎村吉祥院末、医王山と号す、開山真慶元禄九年(1696)二月十五日寂せり、本尊不動を安ず」とある。

当社の創建は伝えられていない。しかし、江戸後期に富士講の活動が盛んとなり県内に富士山に対する信仰が広まったこと、別当寺の開山が元禄年間からあまりさかのぼらない時期であること、また、村の鎮守は当社ではなく金山明神社であることなどを考え合わせると、当社の創建は江戸中期以降であると推測される。

明治初年の神仏分離により当社は東光院の管理下を離れて明治五年に村社となり、東光院は同九年に廃寺となった。大正二年には金山明神社をはじめとして地内に祀られていた二五社を合祀して、これを故に社名を三箇神社と改めた。

主祭神は木花咲耶媛命(このはなさくやひめ)である。大正二年の合祀以前は浅間神社と称したことから、氏子は現在でも浅間様と呼んでいる。

久喜指定 保存樹木のケヤキ 境内にある藤

しらさぎ公園は1991年(平成3年)3月に、かつてのごみ処分場の跡地を活用し整備された公園である。公園内には筑山や池などが所在し、公園南側に所在する筑山は別名「ラベンダー山」と称され、6月中旬より7月上旬にかけラベンダーが咲き誇る。[2]公園北側に池や滝、遊具などが所在している。公園の中央部は市道が東西に横断しているが、公園の北部と南部とを橋梁を用いて園路を結んでいる。

ウィキペディア(2014.5.29)より

菖蒲文化会館2階で、深沢七郎関係資料が展示されます(6月15日~8月31日)

入口前に「あやめばし」と書かれた石あり。建て替え前のあやめ橋の欄干の一部という。

見沼代用水路は、利根大堰(行田市)から始まり、見沼田んぼ(さいたま市)に至る幹線水路約70キロメートル、8市6町を通る埼玉県をほぼ南北に横断している。

見沼は、さいたま市の大宮地区から浦和地区にまたがる広大な地域で、沼地であったのを江戸時代の初期に灌漑し、穀倉地帯にしたところである。

それが、見沼溜井(ためいー溜井とは農業用水のためのため池のこと)の水が次第に枯れてきて、穀物の収穫が減少した。そこで見沼代用水路が必要になった。

8代将軍の徳川吉宗の命によって、井沢弥惣兵衛(いざわ やそうびょうえ)が享保13年(1728年)に見沼代用水路を建設した。

中島用水路の取水口

中島用水路の説明版

見沼弁財天 見沼弁財天傍の看板

見沼弁財天のいわれ

見沼弁財天(星川弁天)

井澤弥兵衛為永は、見沼開発の際に水路沿岸要所に弁財天社をお迎えし、灯明料を寄進して水路の平安と豊作を祈願したと伝えられています。

現在、見沼土地改良区では水路沿線の三つの見沼弁財天社と関係しており、この見沼弁財天(別名を星川弁天)は、星川と見沼代用水路と星川が分かれる場所で、見沼代用水路にとって用排水路筋の要となる場所です。三つの弁財天は、享保16年(1731年)頃の創建で水利組合当時より社殿をたびたび改修しており、最近では昭和53年に見沼土地改良区で改築しました。

「享保十二年(1727)九月、享保の改革の一環として、井澤弥惣兵衛為永らによって見沼代用水路が開発され、同十六年(1731)、見沼通船が開始されると、菖蒲町はあやめ橋を中心に栄えるようになりました。」(「菖蒲町の文化財」菖蒲町教育委員会(平成7年3月発行)より)

左は、見沼弁財天傍に咲いていた桜(平成23年4月15日撮影)

見沼代用水は利根川の行田市下中条に取り入れ口があり、そこから上星川までの2キロメートルが掘削され、菖蒲地区上大崎の八間堰までは星川と同じ水路となり、八間堰で星川と見沼代用水は分かれている。八間堰から見沼溜井までの約45キロメートルが新たに掘削された。

見沼代用水路(星川)から星川に分流するところに八間堰があり、見沼代用水路側には六間堰がある。

見沼代用水(みぬまだいようすい)の最も重要な堰(せき)

八間(はっけん)堰・十六間(じゅうろっけん)堰

堰とは、水の流れをせき止めたり、水の量を調節したりするため、川を横断して設けられる施設のことです。

利根川の利根大堰(とねおおぜき)(行田市)から取り入れた見沼代用水は、見沼田圃(みぬまたんぼ)(さいたま市)を目指して下っていきます。利根川から約3kmで星川(ほ しかわ)に合流し、行田市を縦断、加須市と鴻巣市の市境を通り抜け、星川の合流地点から約16km下った菖蒲総合支所の東側で、見沼代用水と星川に再び分かれます。

菖蒲町上大崎にある八間堰と十六間堰は、享保(きょうほう)12年(1727)、井沢弥惣兵衛為永(いざわやそべえためなが)により造られたもので、幅が八間(約14・4m)、十六間(約28・8m)であることに由来します。

この二つの堰は、流入口(りゅうにゅうぐち)に当たる元圦(もといり)と共に、見沼代用水における最も重要な施設で、現在も適時開閉して水を制御しています。

見沼代用水には八間堰が、星川には十六間堰が設けられました。用水が必要な時には八間堰を開いて十六間堰を閉め、用水がいらない時には八間堰を閉め十六間堰を開いて水を星川に流します。

八間堰は木造であったため、その後しばしば修理・交換が行われ、大正2年(1913)12月にレンガおよびコンクリートに改造され、翌3年4月に竣工しました。

また、十六間堰も同様に、享保以降しばしば修理・交換が行われましたが、昭和28年10月に従来の木造堰枠(もくぞうせきわく)から鉄筋コンクリートに改良され、翌29年3月に竣工しました。

現在の堰は、ともに昭和53年から平成7年までの埼玉合口(さいたまごうぐち)二期事業により造り替えたものです。

問合せ 文化財保護課文化財・歴史資料係(菖蒲総合支所内/内線372)

▲八間堰

菖蒲町教育委員会「菖蒲町の歴史と文化財」(2006年)より

小説『楢山節考』の作者として知られる深沢七郎(1914ー1987)は、菖蒲町大字上大崎にある「ラブミー農場」を終の住処とした、文学史に名を残す著名作家のひとりである。

深沢は大正三年(一九一四)一月二九日、山梨県石和町に生まれた。子供の頃から文学に関心はもっていたが、旧制中学時代からギターに懲りはじめ、プロのギタリストとしての道を歩むようになる。地元の旧制中学を卒業後上京したものの、定職には就かず職業は転々とした。しかしその間もギターの勉強は怠らなかった。 昭和十四年(一九三九)、二十五歳の時に東京丸の内明治生命ホールでクラシックを中心とした初のギターリサイタルを催した。リサイタルは昭和二十七年まで十八回続き、故郷の山梨県でも開催された。戦後は「ジミー川上」の芸名で、旅芸人の一座に参加してバンドのギタリストとして各地を回った。その後「桃原清二」の芸名で日劇ミュージックホールの専属ギタリストとなった。しばらくの間、ギタリストとしての生活が続いたが、日劇時代に知り合った劇作家の丸尾長顕の強い勧めにより小説の執筆を試みることになった。

第一稿が完成したのが昭和三一年(一九五六)二月であった。丸尾のアドバイスを受けて二度書き直し、勧められるままに「中央公論」の第一回新人賞に応募した。処女作「楢山節考」は伊藤整、武田泰淳、三島由紀夫ら審査員全員一致で受賞が決まり、深沢は華々しく文壇にデビューすることになった。深沢はその時四二歳であった。

この小説で一躍有名になった深沢はこの後数々の作品を発表する。しかし、日本中が安保闘争に沸き上った昭和三五年一二月に「風流夢譚」を「中央公論」に発表、皇室を侮辱するものとして右翼の反発をかった。翌年、この作品がもとで殺傷事件が発生し、深沢にも脅迫状が相次いだことから、京都、大阪、尾道、広島、東北、北海道へと放浪の旅を続けることになった。

深沢が菖蒲に辿り着いたのは、そのほとぼりが冷めた昭和四十年十一月であった。それ以降、昭和六二年(一九八七)八月三一日に亡くなるまで「ラブミー農場」で生活を続けた。菖蒲町を選んだきっかけは、東京に住んでいた時の家政婦の実家が菖蒲の方であったということらしい。菖蒲町に定住後は精力的に作品を発表していった。「百姓志願」「極楽まくらおとし図」「みちのくの人形たち」等は菖蒲で生まれた作品であり、作品の中にも菖蒲町界隈が頻出している。菖蒲町民にとって馴染み深い作家である。享年七三歳であった。

緑のヘルシーロードは、利根大堰から川口市のグリーンセンターまで、見沼代用水路沿いに続いている自転車歩行者道である。

緑のヘルシーロードは、利根大堰から川口市のグリーンセンターまで、見沼代用水路沿いに続いている自転車歩行者道である。

この道は、見沼代用水路を改修した際、余剰地を有効利用し、サイクリングやジョギング、散策に利用できるように埼玉県が整備したもので、総延長は56.5km、路面はアス

ファルト舗装又はインターロッキングブロック舗装となっている。

見沼代用水路傍の案内看板「花祭り満喫ルート」

緑のヘルシーロード、ふれあいロードは埼玉県のホームページに詳しい

http://www.pref.saitama.lg.jp/site/863/herusiii.html

見沼代用水路沿いに萩の径(みち)が作られています。

1.5㎞ 約1300本とあります。

萩の花言葉

『柔和な精神』

本多静六博士生誕地記念園

広さは約400平方メートルで、園内には博士の胸像が設置されているほか、博士ゆかりのイチョウ(日比谷公園の「首かけイチョウ」を接ぎ木したもの)やユリノキが植えられています。また、胸像の台座には秩父市(旧大滝村)にある中津川県有林産の石が使われています。

イチョウの若木がありました。傍の立札に次の説明がありました。

首かけイチョウの分木 このイチョウは、日比谷公園にある本多静六博士ゆかりの「首かけイチョウ」から分木したものです。

親木は、明治32年、日比谷見附にあった大イチョウで、道路拡張により伐採されることになりましたが、これを知って驚いた日比谷公園の生みの親本多静六博士が、東京市参事会の議長に強く進言し、現在の日比谷公園に移植したものです。

当時では、大木のイチョウは移植不可能との意見が多かったものを、博士が「自分の首をかけても移植させる。」と言って実行された木なので、首かけイチョウの呼び名がつけられています。

日比谷公園でこの親木の大木をぜひご覧ください。

鎮座地の大字台は、星川の左岸に位置する農業地域で、『風土記稿』台村の項によると、化政期(1804-30)には一八八戸の大きな村になっていたことがわかる。更に、当社について「久伊豆社 村の鎮守なり、久伊寺持」と記していることから、江戸期は、当社に隣接していた久伊寺が別当として社務に当たっていたことがわかる。

本殿は三間社流造りであるため、古くは三柱(みはしら)の神を祀っていたと思われるが、『明細帳』に記された主祭神は、大己貴命(おおなむち)の一柱(ひとはしら)である。内陣には「正一位久伊豆大明神神号」と墨書のある筈(はこ)に納められた神牌(しんばい)一体が奉安されているが、年紀などがないものの、形態から推して江戸時代に京都の神武管領(じんぎかんれい)青田家から受けたものと思われる。

また、当社は、かつて広い境内地を有していたことから、この土地を利用して、地域のために三箇(さんが)小学校を建設することになり、明治四十二年十一月十八日に当時の境内地の中で南側の現在地に社殿を移転した。しかし、社殿の東脇にあった銀杏(いちょう)だけは、神木であったことから伐られることなく残された。今も校庭にそびえる姿は神木としての威厳を保ちながらも、小学校のシンボルとして児童を見守っている。なお、この移転に際して、この時期に進められた政府の合祀政策に従い、村社であった当社に地内の字南の八坂社、字向野の熊野社、字九ケ所(くかせ)の九ケ所社及び浅間社を合祀した。

当社の社名については、「ひさいず」「くいず」の両方が伝えられ、人によって呼称がまちまちであったが、近年は、正式な場では「くいず」の称が使われること.が多いことから、中年層より若い人たちは、「くいず」と呼ぶ人が多くなっている。また、別当であった真言宗の久伊寺は、元の鋲座地の東側にあったが、神仏分離によって廃寺となり、僧は台(ぅてな)を名乗って復飾し、明治期には当社及び河原井(かわらい)の久伊豆神社、久喜市除堀(よけぼり)の久伊豆神社の神職を務めていた。

保存樹木のクスノキ

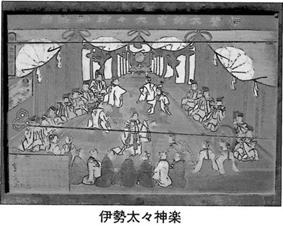

台久伊豆神社絵馬 町指定有形民俗文化財

台久伊豆神社には、十一面の大絵馬があり、画題は 『伊勢太々神楽』・『楠公桜井駅の別れ』・『獅子』・『岩国錦帯(きんたい)橋』・『劉備玄徳桃園の誓い』・『繭額』などです。

明治二十年(1887)松林斎亀山作と明治二十九年(1896)豊重作の二面あり、前者は、神楽を奉納している場面で、うすいブルーと赤を基調にした色彩の鮮やかな絵馬です。後者は、神楽殿のほかに内宮(ないくう)と思しき神殿・朝日などの景色が描かれる赤と緑を基調にしたやはり色彩の鮮やかな絵馬です。

松林斎亀山は、本名を大久保兼吉という幸手の絵師で、『伊勢太々神楽』 は、狩野探妙の一門です。茨城県・千葉県に多くの作品を残しているといわれています。

文久(ぶんきゆう)二年(1862)の『岩国錦帯橋』は、近在に絵馬としての「錦帯橋」図が無く珍しいといわれています。

絵師伊白栄厚の描いた絵馬が三面奉納されており、文化(ぶんか)十三年(1816)『獅子』・弘化(こうか)二年(1845)『楠公桜井駅の別れ』・安政(あんせい)二年(1855)画題不詳の『武者絵』です。伊白栄厚は、上新堀久伊豆神社安政二年(1855)『刀鍛冶』同様「行年六十五翁」を記しています。

このことから、文化十三年(1816)『獅子』は伊自栄厚二十六歳の作品とすることができます。

「菖蒲町の文化財」(菖蒲町教育委員会平成7年3月31日)より

連載久喜歴史だより 第62回 久喜市広報 H28.12.1号より

さまざまな祈りのかたち 菖蒲町台の久伊豆 神社絵馬

毎年受験シーズンになると、神社に受験生が訪れ、合格祈願の絵馬を奉納していく様子が多く見られます。

絵馬の起源は、古代、神の乗り物と信じられた生き馬を神に献上していたことに始まります。それが後に、馬の代わりに馬を描いた板を奉納するようになりました。その後、時代とともにさまざまな題材が用いられるようになり、神話や伝説、芸能なども描かれるようになります。それらは絵画的色彩に富み、人々の祈りや感謝の思いなどが込められた彩り豊かな絵馬として、各地の神社に奉納されてきました。

菖蒲町台の久伊豆神社にもこうした絵馬が保存されていて、「伊勢太々御神楽」「岩国錦帯橋」など8点が市の指定文化財になっています。

「伊勢太々御神楽」は、太々神楽を奉納するために伊勢参宮を行った人々が、無事帰村できたお礼に、当時の様子を絵にして奉納したものです。絵馬は明治29年(1896)に描かれ、青と緑を基調とした色彩の鮮やかな図柄で、神楽を奉納している場面が描かれています。

「岩国錦帯橋」は文久2年(1862)の絵馬で、山口県岩国市を流れるに錦川に架かる錦帯橋が描かれています。西国を巡った人が、この橋の印象を忘れがたく、無事に帰ってくることができたお礼に奉納したものであると考えられます。

これらの絵馬は、普段公開されてはいませんが、12月25日(日)まで開催している久喜市立郷土資料館特別展「社寺参詣と巡礼の旅」において、この「伊勢太々御神楽」絵馬を写真パネルで展示しています。ぜひ資料館まで足をお運びいただき、絵馬の美しい図柄をご鑑賞ください。

問合せ文化財保護課文化財・歴史資料係(菖蒲総合支所内/内線372)

本多静六が通っていた河原井小学校は、現在は三箇小学校と名前が変わりました。三箇小学校には、本多静六が植えたと伝えられる五本の松が素晴らしい形に成長しています。校長先生の話では、本多静六の偉業を讃え、教育に活用しているとのことでした。小学校創立120周年記念の時には、『夢の森』を作り、100年後の皆さんへとした、”夢”を残しています。

本多静六が植えたと伝えられる五本の松 夢の森

夢の森の手前右の大きい木はムクロジの木

夢の森の碑には次のように書かれています。

開校百二十周年記念植樹

一、モミ 四本

一、ウラシロモミ 五本

寄贈 東京大学農学部付属演習林秩父演習林

夢の森を説明した碑 ムクロジを説明した碑

夢の森を説明した碑

100年後の皆さんへ

私たちは、一九九三年十二月よりドイツ・ターラント小学校と国際交流をしています。

そして、ドレスデン工科大学林学部付属植物園に植えられている埼玉県の天然記念物「三峰モミ」の大木のことを知りました。

しかし、このモミの木も異なった環境の為生気を失いつつありこのままでは、植物園から姿を消してしまうおそれがあります。

そこで、私たちの手で「三峰モミ」の苗木を育て、ドイツに贈りたいと考え、この「夢の森」を作りました。

ちなみに「三峰モミ」は、モミの木とウラジロモミの木が自然の中で交配してできたものです。百年後の皆さんが、是非「三峰モミ」を誕生させ、私たちの夢をかなえてくれることを切に願っています。

一九九四年四月 菖蒲町立三箇小学校児童一同より

送り先 ドレスデン工科大学林学部

ドイツ連邦共和国・ターラント市

補説

・ここに植えられている「モミの木」「ウラジロモミの木」は、「東京大学農学部付属秩父演習林」が本多静六博 士寄贈の県有林から種を採取し育苗したものを植樹したものです。

・本多静六博士は、一八九0年現在のドレスデン工科大学林学部に留学しています。

ムクロジを説明した碑

ターラント小学校国際交流記念樹 樹木名 ムクロジ(無患) 寄贈 菖蒲町立三箇小学校

平成六年度卒業生一同 植樹 平成六年七月十六日

この記念樹は、平成五年八月ターラント小学校に持参したムクロジの趣旨の一部を育てたものです。

なお、ターラントにはムクロジは生育しておらず同校では、ホルストアカデミー付属植物園の責任者ヨルグ・シュレーダー氏の指導で育てています。

(補説)

・ターラント小学校=ドイツ連邦共和国、森林の町ターラントにあるミッテルシューレ。本校の百二十周年式典 には同校S.クロッツ校長より識字が届けられた。

・ホルストアカデミー=ターラントにあり世界的に有名な林学校で、明治二十三年本多静六博士(1866~ 1952)が留学している。現在、同アカデミーはドレスデン工科大学林学部となっている。

校舎前の本多静六胸像

本多静六博士の森

菖蒲南部産業団地の三崎の森公園内に本多静六博士の森が作られています。

菖蒲南部産業団地 三崎の森公園内に、本多静六博士の森が整備されています。

この森は、埼玉県による「本多静六博士の森づくり」の一環として、平成20年度に整備されました。

平成20年度に開始された「本多静六博士の森づくり」は、博士が明治神宮の森を造成したときの、自然の力を生かした森づくりの考え方を取り入れて県内各地への森の整備を行うものです。

この森づくりの第1号として、博士生誕の地である旧菖蒲町が選ばれ、平成21年2月23日に植栽が行われました。

植栽後の管理は、埼玉県、市、「本多静六博士を顕彰する会」が役割分担に関して協定を締結し、行っています。

植栽本数 500本(コナラ、クヌギ、エゴノキ、シラカシ、スダジイほか)

サイカチの木は、本多静六が子供のころ、よく遊んだと言われています。

幸福寺のサイカチについて説明文がありました。

この古木の名は「サイカチ」という。

「サイカチ」は豆科の落葉高木で、枝や幹にトゲがある。夏(六月)には、黄色の花を咲かせる。木の樹齢は凡そ四百年と言われ、最近まで幸福寺の山門の役割を果たしていました。

サイカチの花と根は漢方薬の一種で「五香蕩」にも使われ、調合された「五香蕩」は、ニンドウ・コウボウ・コウブシ・カンゾにサイカチの花と根をまぜたもので万病に効くといわれ大変評判が良かったと言われています。

幸福寺に残っている明治時代の「十万信者名簿には、遠く東京府・浦和方面をはじめ県内各地から毎日「五香蕩」を買い求めに来た名前住所病名が記録されています。

平成五年春建立 天徳山 幸福寺

幸福寺には菖蒲町指定有形文化財があり、その説明看板がありました。

連載 久喜歴史だより(第28回) 久喜市広報平成25年2月1日号より

円空晩年の傑作木造不動明王坐像(もくぞうふどうみょうおうざぞう)

江戸時代初期の遊行僧(ゆぎょうそう)・円空(えんくう)は、各地の霊山を巡り、生涯で12万体の仏像を彫ったと伝えられています。

寛永(かんえい)9年(1632)に美濃(みの)の国(現在の岐阜県)で生まれた円空は、23歳の時に寺を出奔(しゅっぽん)し、30歳を過ぎてから仏像を彫り始めるまで、その前半生は謎とされています。

円空は木を割った断面や鑿跡(のみあと)を生かした仏像を数多く残しています。木の生命力を感じさせる素朴な円空の仏像は、「円空仏(えんくうぶ つ)」と呼ばれ、今でも人々の心を惹きつけます。

円空仏は北海道から近畿地方まで、各地に残されており、埼玉県内でも多くの円空仏が確認されています。特に県東部に集中していることから、円空が日光へ向かう途中で、円空仏を残していったのではないかと考えられています。

久喜市内に残る円空仏の一つに、菖蒲町河原井の幸福寺に伝わる市指定文化財「木造不動明王坐像」があります。

この不動明王坐像は、不動明王が岩座(いわざ)に座す姿を現したもので、樹齢35年程の杉の丸太材を縦半割りにし、その断面に彫刻を施したものです。像の背面は樹皮を剥いだ木肌をそのままに、底面には鋸(のこぎり)の跡が残されています。

像は、総高65・3㎝で、肩からかかった条帛(じょうはく)と裳(も)をまとい、右手に魔を退散させ人々の煩悩(ぼんのう)を断ち切る宝剣(ほうけん)、左手に煩悩から抜け出せない人々を縛り上げて救う羂索(けんさく)を掴つかんでいます。上下の歯牙(しが)をあらわにし、忿怒(ふんぬ)の顔をした不動明王坐像ですが、恐ろしい姿のなかにも、どことなく優しい印象を受けます。

この像は技法からみて、円空晩年の作品と考えられ、天和(てんな) ・貞享(じょうきょう)から亡くなる元禄(げんろく)8年の間(1681〜1695)の作とされています。

現在、不動明王坐像は郷土資料館に寄託されており、常設展示室にてレプリカをご覧になることができます。

問合せ 文化財保護課文化財・歴史資料係(菖蒲総合支所内/内線372)

郷土史探訪句会の碑がありました。他にもありましたが、菖蒲町の人たちは、俳句の好きな方が多いようです。

日本初の林学博士 本多静六が通った河原井学校

本多静六は、慶応2年(1866)に現在の菖蒲町河原井に折原家の六男として生まれました。苦学の末に東京山林学校(現在の東京大学農学部)に進学した後、元幕臣の本多家の婿

養子となり、ドイツ留学も果たしました。その後、日本初の林学博士として、日本林学の礎 を築きました。今回は本多静六が通った河原井学校についてご紹介します。

本多静六が初めて通った学校は、現在の菖蒲町河原井にある幸福寺です。明治5年(1872)に学制が公布され、幸福寺には河原井学校が設置されました。本堂が小学校の教室としてあ

てがわれ、学ぶことは主に漢学でした。 初めのころ静六少年は勉強をせず、本堂を遊び場にしていました。また、幸福寺にあるサイカチの木に登って、カケスの巣を壊そうと企んだところ、木から落ちて大けがをしたこともありました。この際、静六少年は幸福寺の和尚に厳しく叱られ、「親が子を思う

気持ちは鳥も人も同じであり、親に心配をかけてはいけない」という教えを 胸に刻んだといいます。

河原井学校は明治9年(1876)に、現在の菖蒲町台に移り、台学校、 三箇尋常高等小学校などの校名に改称しながら、現在の久喜市立三箇小学校となります。三箇小学校では、本多静六について学習できる本多静六博士資料室を設け、本多静六に関する道徳教材を使って授業を行うなど、独自教育を展開しています。その成果が認められ、平成29年には埼玉県から本多静六賞特別賞を受賞しています。

本多静六記念館では、河原井学校の当時の校札を展示中です。ぜひお越しになって、本多静六の学舎に思いを馳せてみてはいかがですか。

問合せ 郷土資料館 電話57・1200

農協食堂

そば、うどん、定食、埼玉B級グルメ梨入りカレーもあります。

昼時は、大勢の客でいっぱいになります。

昭和41年(1966)圃場(ほじょう)整理事業で誕生した沼です。無近くの弁天社からこの名が付けられました。現在は農業用水の調整池として、また釣り場になっています。

歴史の森ウォーキングコースの説明看板

花と緑のオアシス むさし野 ガーデンセンター

森下堤は、江戸時代に元荒川の氾濫から地域を守るために築かれた堤防といわれています。堤上に桜が植えられており、桜の名所として栢間赤堀の桜とともに地元の人たちに親しまれています。

堤は、当初、幅9メートル、長さ3.5キロメートルあり、白岡方面まで、あったとのこと。

昭和7~9年に、改修が行われ、山口堰まで、曲がりくねったところをまっすぐにするなどして、周辺の土地を開墾し、田地を増やしたと、「嘉福成基」と書かれた碑が建っている

桜の写真はH27.4.2撮影

庚申塔(森下堤から神明神社への道路かど)

菖蒲地区には、庚申塔が多く見られます。

庚申塔とは

庚申塔(こうしんとう)は、庚申塚(こうしんづか)ともいい、中国より伝来した道教に由来する庚申信仰に基づいて建てられた石塔のこと。庚申講を3年18回続けた記念に建立されることが多い。塚の上に石塔を建てることから庚申塚、塔の建立に際して供養を伴ったことから庚申供養塔とも呼ばれる。

庚申講(庚申待ち)とは、人間の体内にいるという三尸虫という虫が、寝ている間に天帝にその人間の悪事を報告しに行くのを防ぐため、庚申の日に夜通し眠らないで天帝や猿田彦や青面金剛を祀り、勤行をしたり宴会をしたりする風習である。

庚申塔の石形や彫られる仏像、神像、文字などはさまざまであるが、申は干支で猿に例えられるから、「見ざる、言わざる、聞かざる」の三猿を彫り、村の名前や庚申講員の氏名を記したものが多い。仏教では、庚申の本尊は青面金剛とされるため、青面金剛が彫られることもある。神道では猿田彦神とされ、猿田彦神が彫られることもある。また、庚申塔には街道沿いに置かれ、塔に道標を彫り付けられたものも多い。さらに、塞神として建立されることもあり、村の境目に建立されることもあった。

庚申塔は沖縄を除く全国で分布が確認されているが、地域によって建立数に差が見られる。 例えば関東地方では数多く建立されているが、日本における庚申信仰の中心的な寺社がある京都や大阪など関西では比較的に見て庚申塔の建立は少ない傾向がある。確認されている現存最古の庚申塔は埼玉県にある庚申板碑で文明3年(1471)であり、当初は板碑や石幢などが多い。青面金剛刻像は福井県にある正保4年(1647)が現存最古とされている。なお、奈良東大寺所有の木像青面金剛は鎌倉時代の作とされている。

神社の前にも立札があり、神明神社の由来が記されていた。

神社の前にも立札があり、神明神社の由来が記されていた。神明神社 所在地 南埼玉郡菖蒲町大字上栢間

神明神社の創立は、社伝に景行天皇の時といわれる。祭神は、古くは天照皇大神、豊宇気毘売神(とようけひめのかみ)、大宮売神(おおみやめのかみ)の三神であったが、現在は天照皇大神、豊宇気毘売神の二神を祭っており、伊勢神宮の分霊のため、近年まで「神明両社」と呼んでいた。

江戸時代、徳川家譜代の家臣内藤四郎左衛門正成が、栢間および新堀、山箇、戸ヶ崎、小林の旧五か村領してから、五か村の総鎮守として以来、歴代の領主が厚く崇敬した。

明治六年に村社となり、昭和十六年郷社に昇格し、「神明神社」と改称、さらに昭和二十年に県社となった。

本殿は、天保八年(1835)に建てられたもので、昭和三十八年屋根を改修している。

毎年一月十五日には、火防除と呼ばれる「鎮火祭」と、その火で粥を煮てその年の作物の豊凶を占う「筒粥」の神事が行われる。筒粥の神事は、大鍋に米三合水六升を入れ、葦の節のないところを長さ七寸位に切り、十八本を簀状にし麻で結ぶ。一本一本の葦に米粒が入る数によって占い、多くの米粒がはいったものほど豊作とされている。

昭和五十八年三月 埼玉県

連載久喜歴史だより(第11回) 久喜市広報平成24年9月1日号

・神明神社(しんめいじんじゃ)と社叢(しゃそう)

久喜市菖蒲町上栢間には、社叢(神社の森)が埼玉県の天然記念物に指定されている神明神社があります。

久喜市菖蒲町上栢間には、社叢(神社の森)が埼玉県の天然記念物に指定されている神明神社があります。

神明神社は、天照(あまてらす)皇大神い豊受(とようけ)大神などを祭神とする神社で、景行(けいこう)天皇(第12代と伝えられる天皇) のときに創建されたと伝えられています。江戸時代には、領主の初代内藤正成をはじめ、歴代の内藤家の当主に保護され、栢間山村を含めた5ケ村(戸ヶ崎村、三箇村、新堀村、小林村) の稔鎮守として人々の厚い信仰を集めていました。

また、神明神社では、毎年1月中旬にオヒタキ、筒粥(つつがゆ)の神事が行われています。オヒタキとは、鎮火祭(ちんかさい)のことで、筒粥の神事は、このオヒタキの残り火で米と節のない筒状の葦(あし)を一緒に炊き、筒の中に入った米粒の数で作物の豊凶(ほうきょう)を占います。占う作物は、大麦・小麦・早稲(わせ)・中稲(なかて)、晩稲(おくて)・粟(あわ)・稗(ひえ)・きび・大豆・小豆・大角豆(ささげ)・木綿・麻、芋、菜種・蚕・桑の17種類で、結果は社殿に貼り出されます。

この神明神社の杜叢は、埼玉県東部低地の自然植生をよく示す貴重な自然林として、昭和52年に埼玉県の天然記念物に指定されました。

社叢の広さは約1.74ヘクタールで、500メートルを超える参道林と境内林から構成されています。て境内林は、高木にはアカシデが多く、低木にはヒサカキ、シロダモ、エゴノキ、アズマネザサなど、おおよそ47種類の植物が生い茂っています。このうち、ヤプニッケイ、ウワズミザクラは希少な植物とされています。現在、社叢に生える主な樹木は、アカシデとなっていますが、本来の社叢の樹木はヒサカキ、サカキが主となるシラカシ群の自然植生であったようです。

神明神社の参道入り口には鎮守の森公園(駐車場あり)があります。車でお越しの際は、こちらの駐車場をご利用ください。また、公園付近には、全長100メートルを超える天王山塚古墳(こふん)(県指定史跡)もあります。ぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうか。

問合せ 文化財保護課文化財・歴史資料係(内線4323)

神社の壁に、筒粥の神事で占った結果を貼り出してある

庚申塔(鎮守の森公園への入口かど)

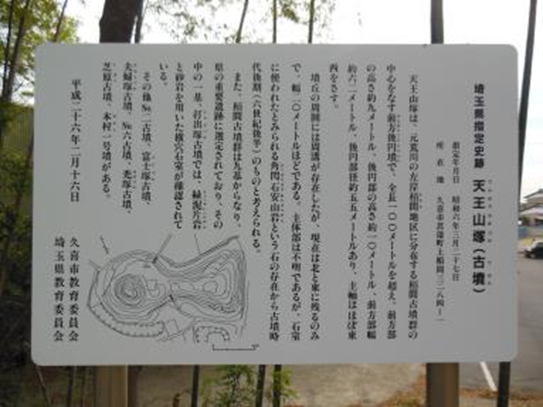

天王山塚古墳(てんのうやまづかこふん)

田園風景が美しい菖蒲地区の中で、菖蒲町上栢間(かみかやま)・下栢間(しもかやま)は、約550mに及ぶ参道林をもつ神明(しんめい)神社があるなど緑豊かな地域です。

その一つとして、「栢間七塚(ななつか)」と呼ばれる栢間古墳群があります。中でもひときわ目につくのが、県内屈指の規模を誇る前方後円墳、天王山塚古墳です。昭和6年(1931)に埼玉県指定史跡となっています。

この古墳は、元荒川左岸に位置し、全長100mを超す姿は、うっそうとした樹木に覆われた小山のようにみえます。

大正2年(1913)の記録によると、この古墳はかつて天王山あるいは瓢箪塚(ひょうたんづか)と呼ばれていたようです。

本格的な発掘調査が行われていないため、詳しいことはわかりませんが、付近で見つかった埴輪(はにわ)の破片などから、今から1400年余り前の古墳時代後期に造られたと考えられています。また、この埴輪片は、生出塚(おいねづか)遺跡(鴻巣市)の埴輪窯で生産されたものと推測されています。

塚の上には、角閃石安山岩(かくせんせきあんざんがん)という石が点在しており、石室(せきしつ)(石でつくられたひつぎを納める部星)に使われていたとみられています。この石は、群馬県の榛名山(はるなさん)産で、河川交通等によって、産出地付近から直接運ばれてきたと考えられています。

いずれにしても、この地に大きな政治力と経済力をもった大豪族がいたことは間違いないようです。

塚上の東側には、さらに高く土が盛られた場所があります。付近にある石碑から、この辺りの領主であった内藤(ないとう)氏に仕えていた萩原久安が、文政(ぶんせい)12年(1829)に病が治ることを願い、嶺主の許しを得て、浅間信仰(せんげんしんこう)のため富士山を模した小山を築造したことがわかります。この石碑に並んで弘安(こうあん)5年〔1282)銘の板石塔婆(いたいしとうば)などもあります。

また塚上には、薬師堂が建っています。昔、天王山塚古墳の北側に正福寺(しょうふくじ)という寺院があり、その薬師堂であったと伝えられています。

天王山塚古墳は、古墳時代以降も永い問、人々の心のよりどころとして、守り継がれてきました。

久喜市広報2012年2月1日号 久喜歴史だより(第4回)より

王山塚古墳入口 天王山塚古墳を取り囲む堀の一部 天王山塚古墳の石室の一部とみられる角閃石安山岩

ローム台地が西に傾斜する位置にある。直径約一〇メートルの円墳。高さは約二・五メートル。内部主体及び出土遺物は不詳。古墳の上部には富士山信仰のシンボルともいえる木花開耶姫(このはなさくやひめ)を祀った石碑がある。

「菖蒲の歴史と文化財 通史編」(菖蒲町教育委員会平成18年3月15日)より

馬頭観音

馬頭観音とは

馬頭観世音菩薩とは六観音のひとつです。インド神話に登場するヒンズー教の最高神のひとり,毘紐拏(びしゅぬ)が馬に化身して,悪魔に奪われたヴェーダ(インド最古の聖典)を取り戻したという説話が起源となったといいます。一切の魔や煩悩をうち伏せる働きをするとされますが,これは馬が周囲の草をむさぼるように,人間の煩悩を食べ尽くして救済するということのようです。わが国では奈良時代以降に信仰されるようになったということです。

江戸時代、馬頭を頂いた観音様の姿を見て,馬とともに生活する人々の中に,馬の無病息災を祈る民間信仰が生まれました。農家では農耕馬の,馬の産地では生まれ育つ仔馬たちの,そして馬稼ぎの人々にあっては馬と歩む道中の安全を祈ったり,また道半ばで力尽きた馬の冥福を祈ったり,そんな理由で馬頭観音は作られたのでしょう。

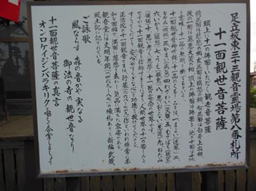

久喜市指定有形文化財

木造十一面観音立像(もくぞうじゅういちめんかんのんりゅうぞう) 一躯

指定年月日 平成十年二月二十日

所在地 久喜市菖蒲町上栢間2767 所有者 正法院

真言宗智山派の名刹であるこの寺は、山号を慈眼山観音寺正法院(じげんざんかんのんじしょうぼういん)といいます。本尊は不動明王で、慶安(けいあん)二年(1649)に高十石(こく)八斗(と)のご朱印を賜っています。

真言宗智山派の名刹であるこの寺は、山号を慈眼山観音寺正法院(じげんざんかんのんじしょうぼういん)といいます。本尊は不動明王で、慶安(けいあん)二年(1649)に高十石(こく)八斗(と)のご朱印を賜っています。

正法院の過去帳には、康正元年(1455)僧円俊(えんしゅん)によって草創されたとあります。『新編武蔵風土記稿(しんぺんむさしふどきこう)』は、「僧円俊文明年中(1469~1486)草創す」と載せ、「武蔵国郡村誌(むさしこくぐんそんし)」では「慶長(けいちょう)七年(1602)長深の創立にして開山は尊雄なり」とあります。『風土記稿』栢間村古城蹟の項に、「村の東の方小名沼尻にあり。-中略― 古くは鳩井将監と云者、此処に住せしと云。」また「村内正法院の熊野社に蔵する永禄十三年(1570)の棟札に、大檀那(おおだんな)鳩井殿息女(そくじょ)鍋殿と載たれば」とあり、さらに他の文献を引用して鳩井氏が古くより栢間(沼尻)に住み、正法院と密接な関係にあった事を伝えています。

この十一面観音像は、正法院観音堂の本尊として伝わっています。『風土記稿』には「長三尺許(ばかり)、立像(りゅうぞう)の正観音を安ず、行基菩薩の作と伝ふ。」とあります。

十一面観音像の形状は、菩薩(ぼさつ)形で、頭頂に上下二段に十個の仏面(変化(へんげ)面)を配し、宝冠台正面に弥陀(みだ)の化仏(けぶつ)を置いています。胸には瓔珞(ようらく)(宝石の付いた首飾り)を着け、通肩風(つうけんふう)に法衣をまとい右腕をさげ、左手に華瓶(けびょう)を持っています。スギ材の一本で作られ、眼を彫り、彩色が施されています。この彩色は、白岡町に住んでいた仏師立川金禄氏に依頼して、昭和四十一年に行ったものです。菩薩形ながら、衲衣(のうい)(僧の法衣)に偏衫(へんさん)(僧衣で上半身を覆う法衣)を通肩風にまとう姿は、鎌倉時代末頃から普及し始める宋(そう)風の菩薩像の影響を受けています。

地味で堅実温和(けんじつおんわ)な仕上げやスギ材の一木造りという技法から、在地仏師の制作したものであろうと考えられます。製作年代は室町時代、特に文明(1469~1486)の頃と考えられ、菖蒲町の中世彫刻を代表する仏像です。

平成十二年三月十五日 久喜市教育委員会

像高68.5センチメートル

お寺の説明版

足立坂東三十三観音霊場第八番札所 十一面観世音菩薩

頭上に十一の仏面をいただく観世音菩薩

前三面は慈悲の相、左三面は瞋想の相、右三面は白牙上出相、後の一面は暴悪大笑の相、頂上の佛面は佛果を、他の十面は十地を意味し十一品の無明を断ずるという。

十一面観世音神呪経に十一品のくるしみとは、一、まよい(迷界)二、なやみ(煩悩)三、やまい(病気)四、わざわい(災難)五、むさぼり(欲望)六、いかり(瞋怒)七、うえ(餓鬼)八、悪いおこない(悪道)九、ねたみ(嫉妬)十、悪い考え(悪夢)十一、死の妄念の世界です。

ですから十一面観音を信仰することにより、人間世界の十一の苦しみをすくってくださり、

安心(あんじん)(やすらぎな心)と功徳を授けてくださる。

正法院の十一面観音様は、行基(668~749)作といわれ非常に柔和な面相で、満面に慈悲を表し気品に満ちた容姿である。

観音堂には文明年間(1469~87)の棟札ありと新編武蔵風土記に記されている

ご詠歌 風ならす森の音かや実なる 御法の寺の観世音なり

十一面観世音菩薩の真言 オンロケイジンバラキリクと唱えて合掌しましょう

立札には、東国花の寺二十三番札所 花水木の寺 文殊の寺 正法院 と書いてある

旗本内藤氏の系譜と知行地

旗本内藤氏の系譜と知行地 本町域内の総石高は前述のとおり八八七九石余である。このうち約七割が旗本知行地となっている。本節では、その中で最も知行高の多い五〇〇〇石の知行地をもった旗本内藤氏を中心に、その系譜と支配の様子を見ていきたい。

旗本内藤氏は、徳川家にとっては三河以来の旧臣で、徳川幕府の創建に大きく貢献した武将のひとりでもある。知行高は、天和(てんな)二年(1682)以降幕末まで五七〇〇石で続き、大身旗本のひとりとして数々の要職を歴任した。知行地のほとんどが菖蒲の地に集中していることから、相聞村に陣屋を置き現地に役人を置いて村々の支配にあたった。

初代の正成(まさなり)(四郎左衛門)は、「徳川家康一六神将」の一人としても知られる弓槍(やり)の達人であった。大永六年(1526)に三河で生まれ一六歳のときには、早くも弓槍の名手として名を馳せていた。その後家康と共に、姉川(あねがわ)の戦(1570年)や長久手(ながくて)の戦(1584年)に出陣し、数々の戦功を残した。

天正一八年(1590)の小田原征伐のときには、六四歳の高齢にもかかわらず、その戦功により秀吉から対面の旨を伝えられたが、老年により自らこれを辞したという。そして同年八月一日に家康と共に関東に入国し、それまで所領としていた三河国幡豆(はず)郡(現愛知県幡豆郡)七〇〇石の地を改め、新たに武蔵国埼玉郡に五〇〇〇石の釆地を拝領した。実に四三〇〇石の大加増であり、正成の貢献度が窺える。

内藤氏の陣屋支配

内藤氏の知行所支配において特筆すべきことは、五か村の一つ相聞村(現布間小学校敷地二帝)に「陣屋」を置き、直接在地支配を行っていたことである。陣屋とは、江戸時代に大名や旗本などが在地に所有した屋敷・役所のことであるが、領地があれば必ず置くというものでもなかった。五〇〇〇石の知行地が一か所にまとまってあったことから置かれたものであろう。

この陣屋のあった場所は、現在の楯間小学校とテスコ㈱の跡地であるが、これについて『新編武蔵風土記稿』には次のようにある。「村の西にあり、横一町、堅三町許の地なり、四方に垣を結廻せり、内藤四郎左衛門正成此地に任し、後旗下の士一統江戸に移りしより、ここには留守居として在住の家人一人、其余江戸より、家人一人ずつ交代して守らしむ、今に至て然り」とある。

寛永二年(1625)三月、三代忠俊のときに幕臣団の府内宅地の制が出され、旗本以下全ての幕臣が江戸に在住するようになると、内藤氏も陣屋に家人を置いて、知行地の支配を行うようになった。

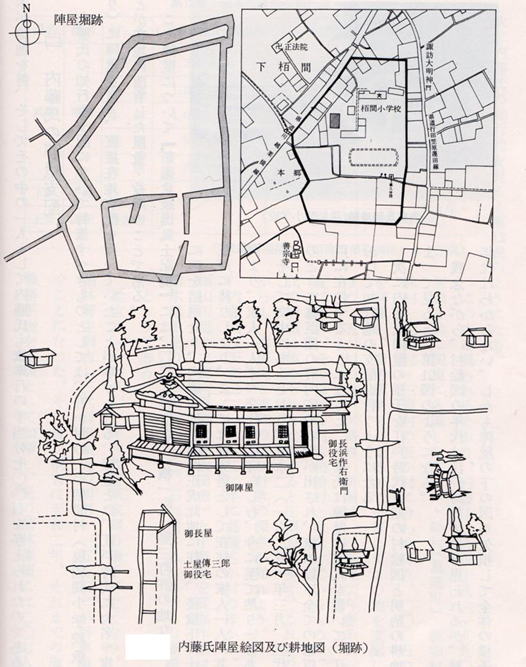

次に内藤氏陣屋の様子を江戸時代後期の村絵図と明治の耕地図によって見ると、第32図のようになる。

村絵図の下の部分が欠損しているため陣屋の建物の半分が隠れているが、この絵図からもかなり大きな建物であったことが推察される。また本陣の右後方には長浜作右衛門役宅、左前方に土屋傳三郎(つちやでんざぶろう)役宅というように、家臣などの住む長屋が記載されている。

さらに明治期の耕地図から、広さが約三万五〇〇〇平方メートルであったこと、陣屋敷地内には幅一〇~一五メートルの堀が巡らされていることが知れる(一部は二重になっている)。耕地図によると敷地内は大きく二分されているが、全体の三分の二を占める北西部に当たるところが現在の聴聞小学校の敷地であり、残り南東部の三分の一がテスコ㈱の跡地である。北西部が陣屋や長屋として利用されたことは先の柑絵図からもわかるが、南東部については、絵図が欠損していることから詳しいことはわからない。しかし、あえて推量すればその堀の構造からして、米蔵などの倉庫が置かれていた可能性もあろう。

「菖蒲町の歴史と文化財 通史編」(菖蒲町教育委員会平成18年3月15日)より

内藤氏陣屋絵図及び耕地図(堀跡)「菖蒲町の歴史ガイド」菖蒲町教育委員会 昭和61年12月より引用

堀の跡?

堀の跡? 禅宗寺には、久喜指定文化財「旗本内藤家歴代の墓所(宝篋印塔ほか)」「善宗寺嘉永三年銘宝篋印塔及び宝塔記碑」がある。

禅宗寺には、久喜指定文化財「旗本内藤家歴代の墓所(宝篋印塔ほか)」「善宗寺嘉永三年銘宝篋印塔及び宝塔記碑」がある。久喜市広報2012年5月1日号「久喜歴史だより(第7回)」より

旗本内藤家(はたもとないとうけ)

江戸時代、現在の埼玉県には、江戸の将軍を守るため、徳川(とくがわ)家の家臣である旗本が数多く配置されました。久喜市域にも旗本の領地がありましたが、その中でも特に多くの領地を有していた旗本に内藤家があります。

内藤氏は、平将門(たいらのまさかど)を討伐した藤原秀郷(ふじわらのひでさと)の末裔(まつえい)とされる一族です。戦国時代の初め頃に三河国(みかわのくに)(現在の愛知県)に移り住んだとされ、松平(まつだいら)(徳川)家に使えるようになります。徳川家康(いえやす)が天下を取ると、一族から多くの者が大名や旗本となり繁栄を極めました。

久喜市に領地を持つ旗本内藤家は、内藤正成(まさなり)を初代とする家です。正成は家康の家臣として姉川(あねかわ)や三方(みかた)ケ原、長篠(ながしの)の戦いなど著名な合戦に参加し、数々の武功をあげました。後世、家康に仕えて活躍した16人の武将を「徳川家康十六神将(しんしょう)」として顕彰するようになりますが、正成はその中の一人に数えられています。

久喜市に領地を持つ旗本内藤家は、内藤正成(まさなり)を初代とする家です。正成は家康の家臣として姉川(あねかわ)や三方(みかた)ケ原、長篠(ながしの)の戦いなど著名な合戦に参加し、数々の武功をあげました。後世、家康に仕えて活躍した16人の武将を「徳川家康十六神将(しんしょう)」として顕彰するようになりますが、正成はその中の一人に数えられています。家康の領地が東海地方から関東地方に移されると、正成も一緒に関束地方に移り、菖蒲領に5000石の領地を与えられます。正成は栢間(かやま)に陣屋(じんや)を構え(現在の菖蒲町下栢間)、領地の経営にあたりました。

慶長7年(1602)、正成が病で床に伏すと、第2代将軍の秀忠(ひでただ)は正成を心配し、将軍専属の医師を栢間の陣屋に遣わせるという特別な待遇をしています。しかしそのかいもなく、正成はまもなく亡くなりました。

正成の墓所は菖蒲町下栢間の善宗寺(ぜんそうじ)にあります。善宗寺は正成が創建し浄土宗寺院で、旗本内藤家の菩提寺(ぼだいじ)となっていました。善宗寺には現在、内藤家歴代の当主やその夫人など22基の墓石があり、「旗本内藤家歴代の墓所(宝篋印塔(ほうきょういんとう)ほか)」として久喜市指定史跡となっています。

正成の没後、内藤家の石高は7000石まで増えましたが、一部を分家に与える

などしたため、最終的に菖蒲領5000石を中心に約5700石を有する旗本として幕末まで続きました。

宝篋印塔

蚕棚造りの家

屋敷林

付近には、茅葺きの家もありました。

栢山村の役場があったところで、上栢間と下栢山の境界

道路元標(どうろげんぴょう)とは道路の起終点を示す工作物である。

日本では1873年(明治6年)12月20日政府は 太政官日誌により各府県ごと「里程元標(りていげんぴょう)」を設け陸地の道程(みちのり)の調査を命じている[1][2][3]。1911年(明治44年)に現在の日本橋が架けられたとき「東京市道路元標」が設置され、1919年(大正8年)の旧道路法では各市町村に一個ずつ道路元標を設置することとされていた[3]。

設置場所は府県知事が指定することとされており、ほとんどは市町村役場の前か市町村を通る主要な道路同士の交叉点に設置されていた。東京市に限っては旧道路法施行令によって日本橋の中央に設置することと定められていた。道路の起終点を市町村名で指定した場合は、道路元標のある場所を起終点としていた。

現行の道路法では道路元標は道路の附属物とされているだけで特段の規定はなく、道路の起終点は道路元標と無関係に定められている。道路元標の設置義務がないため、取り壊されたり工事などでいつの間にかなくなってしまった道路元標も少なくない。

ウィキペディア(2014.5.30)より

当社の鎮座する下栢間は、菖蒲町の南西に位置し、南東は元荒川を挟んで蓮田市に接し、南西は桶川市に隣接している。

当社の鎮座する下栢間は、菖蒲町の南西に位置し、南東は元荒川を挟んで蓮田市に接し、南西は桶川市に隣接している。 当地の開発ハ古く、「栢間七塚」と通称される栢聞古墳群の存在から、六世紀中ごろまでさかのぼることができ、また、奈良・平安期の集落跡も発掘されている。更に、平安末期から南北朝期まで、武蔵七党と呼ばれる武士団の一つ、野与党の栢間氏が、その本貫地(ほんがんち)としていた。

天正十八年(1590)に徳川家康が関東に入国した折、累代の御家人である内藤四郎左衛門正成に当地を与えた。正成は、当地の西部に陣屋を構えた。口碑によると、その敷地内に氏神として、諏訪神社と稲荷神社の二社を祀ったとされ、このうちの諏訪神社が当社であるという。なお、稲荷神社は、現在も仲道(なかみち)地区に祀られている。また、内藤家は、寛永二年(1625)に江戸詰めとなり、陣屋には家人を常駐させていた。しかし、この陣屋ハ明治維新の際に廃されて、神社のみが残された。

現在の本殿は、内藤家の管理していた山林から伐採した木材で建てられたと伝えられる。この本殿は、明治三十八年に改築修理されている。

その後、昭和十八年に神楽殿が新築され、同六十年にハ下栢間集会場が建てられて現在に至っている。

「埼玉の神社 北足立 児玉 南埼玉」(埼玉県神社庁 平成10年3月31日)より

神社境内にあった力石

神社境内にあった力石

栢間のことを示す碑 明治43年建立

栢間のことを示す碑 明治43年建立

以下、「菖蒲町の文化財」(菖蒲町教育委員会 平成7年3月31日)より

阿弥陀種子板石塔婆 町指定有形文化財

阿弥陀種子板石塔婆 町指定有形文化財

所在地 上栢間三一〇〇

指定日 平成元年二月二十日

板石塔婆(いたいしとうば)は、中世に造立された板状の卒塔婆(そとば)で、別名板碑(いたび)・青石塔婆(あおいしとうば)などとも呼ばれています。素材は緑泥変岩(りょくでいへんがん)といわれる秩父産の青石です。多くは死者の追善(ついぜん)・逆修供養(ぎゃくしゅうくよう)のために建てられました。

正和(しょうわ)元年(1312) 阿弥陀三尊の形式をとる完形品である。三基のうち最古で、鎌倉時代末の年号を持つ。

暦應(りゃくおう)五年(1342) 阿弥陀の種子を荘厳体(しょうごんたい)で薬研彫(やげんぼり)し、紀年銘左右に梵字(ぼんじ)で光明真言(こうみょうしんごん)を持つ。三基中最大。

明徳(めいとく)二年(1391) 三尊の板石塔婆である。南北朝最後の北朝方の年号である。

栢間小学校の碑 伊藤東岳の遺徳碑

菖蒲町下栢間の栢間小学校の前に、ひときわ大きな石碑が建っています。

菖蒲町下栢間の栢間小学校の前に、ひときわ大きな石碑が建っています。

題字は、碑が建てられた大正14年(1925)当時商工大臣であった野田卯太郎によるもので、「伊藤東岳翁遺徳碑」と書かれています。野田は、本市にもゆかりのある渋沢栄一や徳富蘇峰とともに学校法人国士舘を設立した人物です。

文章は、当時司法大臣秘書官であった山崎猛によるものです。

この文章によって、以下東岳を紹介します。

東岳の諱は英良、字は亀次郎、東岳は号です。この地域では代々漢学者を輩出することで知られていた家に、安政4年(1857)9月19碑に生まれます。幼い頃から学問を好み、家学に親しみ、大きくなると東京に出て大家に学びます。明治12年(1879)に栢間小学校の教員に、その後校長になって、明治40年(1907)に退職します。退職後は薫陶舎という私塾を開いて弟子を育てていましたが、明治42年(1909)に栢間村の村会議員となり、その後村長になって、大正10年(1921)8月25日に病気で亡くなります。享年65歳でした。

人を育てるのを楽しみとし、300人近くの教え子を育てました。また、村長の職にあるときは、財政を整理し、美しい風習を残そうと努めました。先生と生徒の信頼関係が崩れてきた時代に道徳を励みつとめ、身をもって社会の気風や個人の心を先導したということです。

碑の裏側には、東岳の遺言の和歌二首が認められています。

民草に 花を咲かせてその花を われに手向けよ 子孫までも

世の人よ みずから治む心もて 国をも家も 守りこそすれ

問合せ 文化財保護課文化財・歴史資料係(菖蒲総合支所内/内線371)

仏法世界の北方を守護する木造毘沙門天立像

菖蒲町菖蒲の真言宗智山派は熊野山長福寺には、市指定文化財の木造毘沙門天立像が伝えられています。毘沙門天とは仏法世界の北方を守護する四天王の一人多聞天のことで、多聞天が独立して信仰される場合に毘沙門天とよんでいます。財宝を施す神としてもあがめられ、後世七福神の一人になっています

菖蒲町菖蒲の真言宗智山派は熊野山長福寺には、市指定文化財の木造毘沙門天立像が伝えられています。毘沙門天とは仏法世界の北方を守護する四天王の一人多聞天のことで、多聞天が独立して信仰される場合に毘沙門天とよんでいます。財宝を施す神としてもあがめられ、後世七福神の一人になっています

像の姿は甲冑に身を固めた武将姿で、 憤り怒った顔を示し、足下に邪鬼を踏みつけ、右手に三つ叉の 戟(武器)をとり、左手に宝塔を掲げています。左に腰を捻ったゆったりとした身のこなしや、像の制作技法の特徴等から、平安時代後期の作と考えられています。

戟(武器)をとり、左手に宝塔を掲げています。左に腰を捻ったゆったりとした身のこなしや、像の制作技法の特徴等から、平安時代後期の作と考えられています。

平成12年の修復事業の際に後世の着色が取り除かれ、像本来の姿が明らかとなりました。本像は上品で整った造形美を見せ、その出来映えから、関東ではなく美濃・近江等の畿内に近い地域で造立されたのではないかと推測されています。

寺伝では、菖蒲地区の吉祥院の中興開山の弘鑁が長福寺を開山したときに、吉祥院から移して、長福寺の本尊になったものであると伝えています。

本像の修復事業の詳細については、『菖蒲町指定有形文化財木造毘沙門 天立像修復事業報告書』(平成 14年2月発行)をご覧ください。 なお、本像は秘仏になっていますが、正月三が日と8月13日から16日までの期間は公開していますので、ぜひご覧ください。

問合せ 郷土資料館 ☎ 57・1200