�v��ӂ邳�ƎU���@�@�v��w�����R�[�X�i��W�L�����[�g���j

�\��̂قƂ�Ɠ��w�̏���������\�i���s����3���ԁj

�@ �@

�@

�@�v��w�́A������128�N�O�̖���18�i1885�j�N7��16���̑�{�\�F�s�{�Ԃ̓S���J�ʂɍ��킹�ĊJ�݂���܂����B

�@����32�N8��27���ɂ́A�����S�����k��Z�\�v��w�Ԃ��J�ʂ��܂����B

�@�S���J�ʑO�̋v��i�w�����j�́A�ߗ����Ő��Y�����č��┒�ؖȂ̌��Ւn�Ƃ��Ĕɉh���O�̓��Ɣ��̓��Ɏs�������Ă��܂����B

�@�S���J��́A�č����A���ؖȏ���������ׂ�悤�ɂȂ�A�v��w�𒆐S�Ƃ����^����Ђ̐ݗ���v���s�̐ݗ�������A���Ղ̒��S�n�Ƃ��Ĉ�w���W���܂����B�吳�ɓ���Ɨ��̐��Y���g�債�܂����B

�@����2�N11���ɂ́A�v��w�ĊJ�����Ƃɂ��A�ĊJ���r���v��T���A��w�O���[�^���[����������܂����B

�@�@

�@�@

�@���{�ōő�̗���ʐςƑ�Q�ʂ̒�������������́A�u�����Y�v�ƌĂ�A�̂��瑽���̐l�X�ɐe���܂�Ă��܂����B

�@ �Ƃ��낪�A��J�̎��ɂ͍^���ƂȂ��Ď������ɔ�Q�������炷�u�����v�ł�����̂ł��B�i���a22�N�̃J�X���[���䕗�ł͑傫�Ȑ��Q�������炵�܂����B�j

�@���Q�𖢑R�ɖh�����߂ɒ�h�̐����␅�h�������s���Ă��܂����A�������Q�����������ꍇ�ɔ�Q���ŏ����ɂ����~�߂邽�߂ɂ��A�F�����l�ЂƂ�̐��Q�ɑ���S�\���⏀�����������d�v�ƂȂ��Ă��܂��B

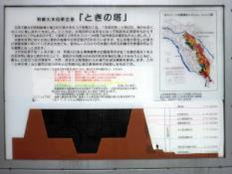

�@���̐��ʕ\�����u�Ƃ��̓��v�́A������ɂ���I������ʊϑ����̐��ʁi���̍����j�����̂܂ܓ��������ŕ\�����邱�ƂŁA���i���痘����̐��ʂ̏�g�߂Ɋ����Ă��炤�ƂƂ��ɁA��炵�ɖ𗧂X�̏���A��J�E�^���ȂNjً}���ɂ͐��i�Őv���ȏ���\�����܂��B���́u�Ƃ��̓��v�͋v��s�̋��͂̂��Ƃɗ�����㗬�H�������������݂������̂ł��B

�@�v��s�ݏZ�̒��c�����q���������܂����B

�@�@�B�e�@H27.3.30

�@�����x��i�Ȃ����Ƃ��ق肪��j�́A��ʌ��k�����𗬂�鏀�p�͐�ł��B

�@�����x��̗��j�͔�r�I�Â��A���\6�N�i1693�N���j�́w�R���̂Ƌv��̈����x���_�ً��G�}�x�ɂ��łɔr���H�Ƃ��ĕ`����Ă��܂��B���̐�́A���݂͓쓌�Ɍ������Ăق�1�{���ŗ���邪�A���\6�N�̊G�}�ł͋g�H���Ɩ�v�쑺�̋���k�ɗ���A�������V�x�ւƍ�������x��������܂����B���i6�N�i1777�N���j�́w�R���̗p�����g���������x�X�d������x�ɂ́A�W�ʐ�6�����L�����[�g���]��A�S��4.6�L�����[�g���ł���|���L����Ă��܂��B1875�N�i����8�N�j���̋L�^�ł��镐�U���S�����ɂ��u�����x�v�Ƃ��ċL�ڂ�����܂��B

�@1954�N�i���a29�N�j�ɍ�������܂ł́A�v�쒬�i���F�v��n��j�Ƒ��c���i���F���c�n��j�̒����E�𐬂��Ă��܂����B

�@�����ł́A�v��w�̖k�k�����L�����[�g���̏ꏊ���N�_�ɁA�v����̎s�X�n�𐼂��瓌�ւقڊї����A���L�̐��H�ƍ���������A�嗎�×�����ɍ����E�I�_�ƂȂ�܂��B�v��s�v��{������i����ǂ�j�ɍ�������i���M�O�͋v��{�E��v�썬�݁j�Ƃ������ߒr����уr�I�g�[�v�E�쒹�ώ@���������{�݂�����A�܂��v��k�ɌËv������Ƃ������ߒr����уr�I�g�[�v������܂��B�×����쐅�z�Z���^�[�i����������j�̏��������v��s�g�H�����n�n���Ŕr������Ă��܂��B��ʌ���3���������܌I�������ӂ��v��w�k���i�����j�܂ł͓S�ɂ���݂��Ȃ���Ă��܂��B�v��w�k���i�����j���{��I�_�܂ŃR���N���[�g��݂��Ȃ���Ă��܂��B

�@�@�i�E�B�L�y�f�B�A���ҏWH25.10.17�j

�@

�@�×����쐅�z�Z���^�[�́A�v��I��������Ƃ��ď��a49�N7�����牺���������J�n���A���a58�N�ɍ�ʌ��Ɉڊǂ���܂����B�����P�W�N�S���Ɉ�ʌ���ɂ�薼�̕ύX���A���݂͂U�̒��p�|���v�ꂪ�ғ����A�v��s�E���{�s�i�ꕔ�j�̉������������Ă��܂��B�V�����{�ɂ͉ċx�ݐe�q�z�^���Ϗ܉�s���Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�i�×����쐅�z�Z���^�[�g�o���j

�@�×����쐅�z�Z���^�[�̎��ӂɂ́A�L���͈͂ł̗�������֎~��悪����A�G����������A�쒹�̊y���ɂȂ��Ă��܂��B���ɘZ���̔ɐB���̒��́A�쒹�̖����ł��邳�����炢�ɂȂ�܂��B

���̋߂��ɁA���H������B�����A10���N�O�܂ł́A���̋ߕӂ͓c��ڂ������̂ŁA�p���H���r���H�̖��c�Ǝv����B���́A��������Ă���̂�������Ȃ��B�����ɁA����22�N�̉ẮA���_�J���j���ł��܂����B�U���K�j�����܂����B�����c���Ă��邾�낤���B

�@

�@

�@ �@

�@�@

�@

�@ �@

�@

�@

�@�V���{�́A���ӂɂ�������̖Ŏ��͂܂�� ���āA�u�Ђ̐X�v�ƂȂ��Ă��܂��B�ʏ́u�ǂ�R�v�ł��B�����͋v��s�̎��R���ۑS�n��Ɏw�肳��Ă��āA�m�o�n�@�l�v��̎��R���������쑐�̕ی슈�����s���Ă��܂��B�u�q���h���W���E�S�����n�@�v�쎩�R�ώ@�N���u�v�u�Z���V���\�E�@�v�쎩�R�ώ@�N���u�v�̊Ŕ�����܂��B

�@���N���W���A�v���^�i�X�A���N�m�L�Ȃǂ̋v��w��ۑ���������܂��B

�@�{�a���̎ЂȂǁA�Ȃ��Ȃ���̍����蕨�������܂��B

�@�������S�����g�H���̍��ɂ͎��̂悤�ɋL�ڂ���Ă��܂��B�Â��͑��c���S���̂ɑ����A���͐ё��I�����ƁA�������S�K��h�Ɗ����p���H���ȂĊE�Ƃ��A��͘a�ˍ��[�̓Ɗ����p���嗎�����̓�x�ƊE�Ƃ����͐����v��{���Ɩk�͖�v�쑺�ɗׂ�B���_�Ђ́A���̋g�H���̎��A�O�ɒ������܂��B���̏W���́A���āu�䐬�X���v�Ƃ��Ăꂽ�u�h�ʂ�v�Ƃ������H�ɉ����Č`�����ꂽ���ŁA���̏h��Ƃ��Ă��ɉh���܂����B���т́A�W�������c�n�тƂȂ��Ă��܂��B�_�Ђ̗���ɂ́A���ēV�_�r������܂����B�����P�W�N���܂ł́A�ь��̍r�n�̒��ɒr�炵�����̂�����܂������A���͂�������i�ς��ς���Ă��܂��B

�@�q�a�O�ɂ́A�v��s�ň�ԌÂ��i�����P�O�N�F�P�V�X�W�N�j�������_�Ђ���������ƒ��삵�Ă��܂��B

�@�@�@�@�i�v��s�s����w�@�����P�X�N�x�u�Q�������T��`�[���v�����������j

�@�@�@�@

�@�������R���ɂ��Δ���́A�v��s������ߗs�����ɂ�������A���̐���70�ȏ�Ƃ��������Ă��܂��B

�@�������R

�@���R�����[���Y�͕����P�Q�N�i1829�j�]�ˋT�˂ɐ��܂�܂����B�]�˖����̊w�҂ŕ��l�Ƃ��Ė������T�c�Q���̎q�����i�Ƃ��ɋv��J�P�ً����j�A�����J�Ɏt�����A�������ɂ�����T�c�Q���̊w����p�����钆�S�I���݂ł����B������N�Ɍ��v��s�{���꒚�ڂɈڂ�A�U�N�ɍ��w�̏m�u�K�����Ɂv���J�������S�Q�N�i1909�j�Ɍ��ݒn�Ɉړ]�A���S�S�N�W�R���̒n�Ŗv���܂����B���͍�ʌ������n��𒆐S�ɋߌ��ɂ܂ŋy�э���c���A����c���E�����E�������̑��A���y�̌o�ρE�����̖ʂŒ��S�ƂȂ��Ċ��܂����B

�@�܂������S�S�N�ɂ͕��R�̑�U�q�c�l�̒��j�ւ��c�����R�̖v��A�v��Ɉ�����A�U�܂ł����Ő������Ă��܂����B�����ւ̍�i�u�R���L�v�͌��݂̍����w�Z�̂قƂ�ǂ̌��㍑��̋��ȏ��ɍڂ����Ă��܂��B

�@

�@

�@ �@

�@

�@�V�_�Ђ̒����̂��������ɗ��R�ɓ��鏬��������܂��B�����ɓ���Ɖ��Ɍ�ԎR�Ǝv���鏬�R������܂��B�����Ɂu��ԉ��R�V��v�i�������R���j�Ə����ꂽ�Δ肪����܂��B���̏�����ɂ́u���B��ʌS��c���@��Ԍ����@�Éi���N�v�Ɠǂ߂�i�ǂݕ��ɂ��Ă͎��M������܂���j�Δ肪����܂����B�R��ɂ͎Ђ��K�̓y��Ǝv������̂�����܂����B

�@

�@

�@ �@

�@

�@�R�̎Ζʂɕs�����������������Ă��܂����B�ݒu�����͔���܂���B

�U�D�z�K�_��

�@�g�H�̒n���́A�n���Ɉ�(�悵)���Q�����Ă������Ƃɂ��ȂނƂ����A���c�𒆐S�Ƃ����_�ƒn��Ƃ��Ĕ��W���Ă��܂����B�g�H�̒n���ł��s�s�����i�݂��邪�A���Ђ̎��ӂ͎s�X���������ɂȂ��Ă��邽�߁A�܂��c���̎c��̂ǂ��ȓc�����i��ۂ��Ă��܂��B

�@���Ђ́A��̍ۂɗ��Ă��Ɂu�O������V�_�v�Ƃ���悤�ɁA�g�H�̒��ł���(�ʂ�)��(�ނ���)�i���݂͐z�K�Ə̂���j�E���c�E����(�����܂�)�i���݂͍��c�ɍ����j�̎O�W���̒���Ƃ����J���Ă��܂����B�n���̔N��͕s���ł��B

�@�Ȃ��A���Ђ̋����ɂ��A���ЂƂ��Đz�K�Ђ��J���Ă���A���q�͓��Ђ��u��z�K�Ёv�A���Ђ̕����u���z�K�Ёv�ƌĂ�ł��܂��B���̗��Ђɂ��āA���q�́u��́A�C�����̋߂��܂ŗ��Ă�������A�C�ׂ݂�ɓ�̐_�Ђ����������A���̌�A��Ђ����݂̒n�Ɉڂ��Ă����B���ꂪ���Ђł���A�₪�ĎВn���ӂ͐��������A�u�ɂȂ��Ă������̂ŁA�c������Ђ����̋����ɑJ���A���ЂƂ����J��悤�ɂȂ����v�Ƃ̌����`���Ă��܂��B

�@�@�u��ʂ̐_�Ё@�k�����@���ʁ@���ʁv�����\�N�O���@��ʌ��_�В����ҏW

�@

�@�v��s���₫�ʂ�ӂ邳�Ƃ̕��ؓ��@�@�����R�N�R���Q�X���w��

�@�g�߂ȗ����X�Ɏp�������Ă����Ȃ��ŁA�c���ꂽ�M�d�ȗ��������̎�Ŏ��A�����ɓ`���悤�ƁA���̒ʂ肪�u�ӂ邳�Ƃ̕��ؓ��v�Ɏw�肳��܂����B

�@���̓��H�́A�����y�n��搮�����Ƃ̈�Ƃ��Čv�悳��A���a�S�X�N�Ɋ��������s�s�v�擹�H�u�����E�a�ː��v�Ō��݂́A�t�n��̊������H�Ƃ��āA�܂��A�s������́A�u���₫�ʂ�v�̈��̂Őe���܂�A���N�H�ɂ́u���₫�܂�v���J�Â���Ă��܂��B

�@���������ɐ������Ă����Q�T�O�{�̂��₫�̖́A�t�Ƃ����n���ɂ��Ȃ�ŐA�͂��ꂽ���̂ŁA��������悻�R�O�N�ɂȂ�A�L���ȗŒn��ɏ�����^���Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����S�N�R���@��ʌ��E�v��s

�@ �ь@��́A���{���ʂ���v���ʂ��āA�����p���H�ƍ������A����ɒ����@�������A�嗎�×�����ɂȂ�A�z�J�ɓ��蒆��ɂȂ�A�����ɓ����Ĉꕔ�͍]�ː�Ɉꕔ�͍r��ɗ��ꍞ��ł��܂��B

�ь@��̖����́A�����p���H�ɕ��s���ė���A�����p���H���琼���̓c��ڂ����A���̔r�����܂��B

�@

�@

�@ �@

�@

�@�ʐ^��H27.4.2�B�e

�@

�X�D�g�H�勴���炭�胂�j�������g

�@�ь@��ɂ�����g�H�勴�͕����ɉԒd��x���`�A���炭�莞�v��݂����������ł��B���v�́A����������鉹�y�ƂƂ��ɐl�`������ĉ�]����d�|���ƂȂ��Ă��܂��B

�@���ԂƉ��y

�@�@�W���`�@�@�Â��ȌΔ�

�@�P�O���`�@�@��������̃}�[�`

�@�P�Q���`�@�@�傫�ȌÎ��v

�@�P�T���`�@�@��������̃}�[�`

�@�P�V���`�@�@�ƘH�E��Ԑ�������

�@�t���w�Z�̋����𗘗p���āA�v����j�����W����������܂��B

�@���w�ɂ͕����݂̂ŁA�v��s�������ی�ۂɗ\�K�v�ł��B�i����26�N�x�͍Z�ɍH���̊W�ňꎞ���̉\��������܂��B�j

�@�v��t�c�n�i�����������j�́A��ʌ��v��s�t�i�v����E���c�n��j�ɂ��鋌�E���{�Z����c����э�ʌ������������Z��c�n�ł��B

�@�����̑��c�n��̂����A��ɑ厚�ю������i���t�̂����悻�k�����j�E�厚�g�H�������i���t�̂����悻�씼���j����̂Ƃ���y�n�i�����͔엀�Ȏ��c�ł���A�܂����Ȃǂ̍k�n���܂ށj�ɂ����ĕ����y�n��搮�����Ƃ������A�����̓��{�Z����c����̂ƂȂ��搮�����Ƃ��i�߂��܂����B

�@���̕����y�n��搮�����Ƃŋ�搮�����ꂽ�y�n�͌���ɂ��n�����u�t�v�Ɖ��߁A�t1���ځE�t2���ځE�t3���ځE�t4���ځE�t5���ڂƂȂ�܂����B���̂����A�v��t�c�n�͈̔͂͐t1���ڂ���ѐt2���ڂł��B�����̑����E���݂��I����1974�N�i���a49�N�j�ɋv��t�c�n�͊������܂����B

�@�v��t�c�n�̐����ɂ͐іx�삪�������Ă���A��ɉ����Đt������ʂ肪��������Ă��܂��B���̐іx�삨��ѓV���V�x�����ɍ����A������Ă���A�t��ɍ؉Ԃƍ��킹��������}����A�v��s�̍������̂P�ł��B

�@�@�i�E�B�L�y�f�B�A���ҏWH25.10.16�j

�@�@�@�@�@�@�@�v�@���a�S�W�N���{�Z����c�i���t�q�s�s�@�\�j

�@�v��t�c�n�́A�v��s�s�v�掖�ƕ����y�n��搮�����ƒn��̈���ɂ���A�������ӂ͊֓�������L�̔_�����i���L����A�n�`�͕��R�Ő��c�ɐ��y���s���ĕ~�n�������s��ꂽ�B

�@�����̗Ί����̊�{���O�Ƃ��Ắu������̂����������c�����y�i�ςɃ}�b�`������C�i�v��ɂ���āA�ӂ闢�̃C���[�W������v�Ɠ����ɏ�L���ȁg�₷�炬�h�Ɏ�_���������B

�@���c�n�̒������k�ɕ~�݂��ꂽ�J���o�[�g�E�{�b�N�X�̏�ɋʐA������~���߂āg����h��A���̏���ɉ����ēc�����i�̏����ɐS��z�����B�܂����i�͐�����Ԃɏ���������������ʂ����҂ł���̂Ōv��n�̒������Ɂg�r�h�����A���͂͊J���I�Ȗ��邢�L���v�����B�c�O�Ȃ��猻�݂͒r�̎p�͎c����Ă��Ȃ��B

�@���ݓ��w�̏����́A�c�n���O�D�S�q�̋�Ԃɏ��݂�����s�ҁE���]�Ԑ�p���H�ł���B���H���ӂɂ́A������̖��A������A�܂��x���`�Ȃǂ��ݒu����Ă���B���H�̓����i�t�����ʂ葤�j�����ɂ́A�g����h���C���[�W������x������A�܂��A����ɉ˂���ꂽ�����C���[�W�����͑������ݒu����Ă���B���̘e�ɂ́g��̂͂��E��̂͂��E�O�̂͂��E�l�̂͂��E�܂̂͂��h�ƌ@��ꂽ�Δ肪�T��ɓY�����Ă���B

�@�����͑O�q�̊�{���O�ɂ���Đ������ꂽ����ɉ����ē_�݂��A����������l�X�ɓ����̕�����̖ʉe��n��������I�u�W�F�Ƃ��č�����ɂ���A���̏��쉈���̓��͒ʏ́u���w�̏����v�Ƃ��čL���e���܂�Ă���B

�@�s�W�J���ɉ̔��ݒu�t

�@�@�ԂƂ�ځ@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�ؘI��

�@�A���̓��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�����H

�@�B�ǂ肱�낱��@�@�@�@�@�ؑ��`

�@�C���ǂ������@�@�@�@�@�@�@�@�O��₷��

�@�D���̎q�@�@�@�@�@�@�@�@�@����J��

�@�E�C����@�@�@�@�@�@�@�@�@��������

�@�F�߂����̊w�Z�@�@�@�@�@�@�@���؎�

�@�G�ӂ邳�Ɓ@�@�@�@�@�@�@�@�@����C�V

�@�t�����i������������j�͍�ʌ��v��s�i�v����E���c�n��j�ɏ��݂���v��s���ݒu�A�Ǘ��E�^�c����s�s�����ł���B�t�O���E���h�i�������炤��ǁj�Ƃ��̂����B

�@�����y�n��搮�����Ƃɕ���1974�N�i���a49�N�j�Ɋ��������v��t�c�n�̌��݂ƂƂ��ɐ������ꂽ�����ł���B�����k���ɂ͔n���ω����Ղ��Ă���B�����ɂ͕������삪�Ȃ���A���̐�ɖʂ��ċv��s���v�쓌���w�Z�Ɨאڂ��Ă���B�k���̋v��K��V���ɂ͎��O���Ƃ���������������A���т��уe���r�Ȃǂ̃��f�B�A�ɓo�ꂵ�Ă���B���������ɂ͑��d������������S�����ݒu����Ă���B�����ɂ͍��̖��A������Ă���A�t�ɂ͋v��s���̍�������1�ƂȂ��Ă���B�����ł͐t�ӂ邳�ƍՂ肪�Â����B

�@�@�@�i�E�B�L�y�f�B�A���]��H25.10.16�j

�@�t�c�n�����ɂ��A���ӂɂ������n���ω��P�U�̂������ɏW�߂܂����B

�@�@�n���ω��Ƃ�

�n���ϐ�����F�Ƃ͘Z�ω��̂ЂƂł��B�C���h�_�b�ɓo�ꂷ��q���Y�[���̍ō��_�̂ЂƂ�C���R�[(�т����)���n�ɉ��g���āC�����ɒD��ꂽ���F�[�_(�C���h�ŌÂ̐��T)�����߂����Ƃ������b���N���ƂȂ����Ƃ����܂��B��̖���ϔY�����������铭��������Ƃ���܂����C����͔n�����͂̑����ނ��ڂ�悤�ɁC�l�Ԃ̔ϔY��H�אs�����ċ~�ς���Ƃ������Ƃ̂悤�ł��B�킪���ł͓ޗǎ���ȍ~�ɐM�����悤�ɂȂ����Ƃ������Ƃł��B

�@�]�ˎ���A�n�������ω��l�̎p�����āC�n�ƂƂ��ɐ�������l�X�̒��ɁC�n�̖��a���Ђ��F�閯�ԐM�����܂�܂����B�_�Ƃł͔_�k�n�́C�n�̎Y�n�ł͐��܂��e�n�����́C�����Ĕn�҂��̐l�X�ɂ����Ă͔n�ƕ��ޓ����̈��S���F������C�܂������ŗ͐s�����n�̖������F������C����ȗ��R�Ŕn���ω��͍��ꂽ�̂ł��傤�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�E�B�L�y�f�B�A�A���z�[���y�[�W���ҏW�j

�@���̕������͊K�i�����O�ɂȂ�悤�ɂ����܂����B

�@�˂ɋx�ݏ�����Ȃ���̂ڂ�邽�ߔ�J���������܂��A���O�̃��Y���͓��{�̕��y�ɂȂ��̂���̐����ɂ��������̂ł��B����ɒ������ɂ͋v��s�̖ł��邢���傤�̗t���A�K�i�̋x�ݏ�ɂ͐������f�U�C�����z�u���܂����B����͋v��s���W���肢�܂��q�������ɖ��������đ傫�Ȗ�������Ă����������߂ɍl�Ă��ꂽ���̂ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@��ʌ��@���˓y�؎�����

�w���y�L�e�x�ё��̍��Ɂu�h�{�V�_���a�@���̒���Ȃ�A��y���̎��v�Ƃ���悤�ɁA���Ђ͘h�{�_�Ў��V�_�Ђ̍��a�ł��������A�����l�\�N�ɒn���̖��i�ЎO�Ђ����J�����̂��@�ɁA���݂̖��̂ƂȂ����B�Q���̘e�ɗ��u�ܒ��_�Љ��z�L�O��v�ɂ́A�т̑��̗��j�Ɠ��Ђ̗R�������܂�Ă��邪�A�����v��Ύ��̂悤�ɂȂ�B

�@�т̒n���́A���̒n���×�����ɉ���������ŁA�_�k�ɓK���������X�Ƃ悭����ƂɗR������B�`���ɂ��A�����قɂ���\���˂̐l�X�����̒n�𗝑z�̋��ƒ�߁A���݂ɋ��͂��ĊJ���̂����̎n�܂�ł������B���̐l�X�́A�×��A�h�_�̔O�������A�_�Ђ𒆐S�Ƃ��Ă���������Ƃ̂悤�ɐe�r��[�߂Ă����B���Ђ̕�̂ƂȂ����h���_�Ђ́A���̐т̑��̑�����Ƃ����J��ꂽ�ЂŁA���̑n���͊��q���㏉���ȑO�̂��ƂƂ݂��Ă���B

�@�@�@�u��ʂ̐_�Ё@�k�����@���ʁ@���ʁv�����\�N�O���@��ʌ��_�В����

�@�����͂��Ɓu�����v�ƌĂꂽ�Ƃ���ŁA�×�����̗����̐ՂƂ����Ă��܂��B

�얀�R��y�����N���

�{���͉����×����̉����ɂ���A�����̌��n�͏ڂȂ炸��嫂���Â��т̕�����p�������

�@�����͂��ƈ���ɓ��ő哯��N�i807�j�̌����Ɠ`�ւ��A�s���F���̖{�������u����@���q����ØV�̌��Г`�ւ��Ƃ���ɂ��A���`�o���̒n�ɗ�����×����̐��×����n�邱�Ƃ����͂��@���Č얀��@���C���������������āA�R�����얀�R�Ə̂��B

�@�N���o�Ė@��O�����������B�@�������N�̏Y�����ɂ��Γ����̖{���͈���ɕ��i�s���F��j�@�q�a����@���@�{�������Ɏ߉ށ@�ω��@�����@�\�Z��������@�Γ��k�ɂ͐��a�O�N�@�厡�Z�N�@���i��N�@������N�@�V���l�N���̂��̐��\�������

�@�吳�\��N�֓���k�Ђɉ߂Ж{���|�ׁ@�ɗ���j����������đ吳�\�O�N�Č���厖�Ƃ𐋍s���B�\�Z�������͐k�Ђ̐ܓ����̓h�t�ɏC�U���˗����a���������邽�ߐɂ������Ď�����B

�@���ݓ����ł͓��ɐ������U�얀�̔�@�����C�����萬�A���F�肷�B�\�ꌎ�\�Z�������̓��ɂ͐瓕���{���c�݁@�L���@�����̏���������{��

�֓���k��

�@�吳�P�Q�N�i�P�X�Q�R�j�X���P���A�P�P���T�W���A��֓���т͋����n�k�ɂ݂܂��܂����B�k���́A���͘p�k�����̊C��ŁA�}�O�j�`���[�h�͂V�D�X�̑�n�k�ł����B���̒n�k�ɂ���Q�́A�����E�_�ސ�E��t�E��ʁE�É��E�R���E���̊e�{���ɂ���сA���ɉ����𒆐S�ɑ�Ђ���������������A�k���ɋ߂����l�Ȃǂ̐l�����W�n�тɖ��\�L�̔�Q�������炵�܂����B��Q�́A�k�З\�h������ɂ��Ǝ��҂X�X�C�R�R�P���A�����҂P�O�R�C�V�R�R���A�s���s���S�R�C�S�V�U���A�Ď������ƂS�S�V�C�P�Q�W�ˁA��ꂽ�Ƃ͑S��P�Q�W�C�Q�U�U�ˁA����P�Q�U�C�Q�R�R�˂ɂ���сA��Q���z�͈�n�n���~�ɂ̂ڂ�܂����B�֓���n�k�����j��܂�ɂ݂��ЊQ�Łu�k�Ёv�ƌĂ��̂����̂��߂ł��B

�@�v��s�̔�Q�́A�����A���H�A��h�A�͊݁A�����Ŕ�Q������܂����B

�@���a�\���N�ĂɎs�j�Ҏ[�����s���e�n��̘V�l��̋��͂čs�����̌��k�̕�����蒲���ɂ��ƁA���E��m���̍����p���H�����̒�n�A�������̐V��p���H�ɉ������R��h��̖{�c�W��t�߁A��v��̏o���싴�k���A�сE�I���E�g�H�ɂ����Ă̊����p���H�ɉ����n��ɒn����Ə��܂���̕���������ꂽ�����ł��B���̂����A�ł���K�͂Ȃ��̂͐т���g�H�ɂ����Ă̂��̂ŁA�����ő�Z�ځi�ꔪ�Z�Z���`���[�g���j�A�������L�����[�g���̒n����ł����B�����́A�ڌ��������N���ɂ��A����������ɍ����������ꂢ�Ȑ����������Ƃ������Ƃł��B���̌��t�ł����Ɖt���ۂł��傤�B

�@�s���̓���

�����n�k�̔����ƂƂ��ɂ��ꂼ��̐l���������O�ɔ��܂������A������̒n��ł������ē����邱�Ƃ��ł����ɁA�͂��ē��������Ă��܂��B�����āA�����]�k����������T�Ԃ��炢�́A���߂��̒|��ԂȂǂɃJ�������ĐQ�������ł��B��ɂȂ�Ɠ������ʂ̋^���ԂɌ����A�������R���Ă��邱�Ƃ�m���������ł��B�����̉Ђ́A���͊D�F�̉_�̂悤�Ɍ����A�܂��A�����ォ�̓앗�����������ɂ́A�D��R���c����������Ȃǂ������A�k���E���x�E���v�E�k���]���ȂNJe�n�ɍ~�����Ƃ̂��Ƃł��B�������ʂ���̔�����Ԃɏ���Ă���̂ŁA�v�쏗�w�Z�ł��ɂ���̕����o�������ċv��w�܂ʼn^��A���x�ł͉��ɐ������Ĕ����w�܂ʼn^�肵�Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�u�v��̂���݁v�v��s�i���a�U�P�N�P�O���j���

�{�݊T�v

����ҁE��Q�҂̕����̑��i��}��A�����Ďs���́@���𗬂ƕ����̌����ړI�Ƃ����{�݂ł��B

��ʑݏo�{�݁F�����o���A��c���T�����A��

�s�s�v�擹�H�@�сE���������i�����傤�ʂ�j

�E���H�����@�@��1,700��

�E���H�����@�@�@�@16.0��

�E���������@�@�@�@3.5��

�X�H���̎��

�E���@�@�C�`���E�@�@255�{

�E��@�@�I�I�����T�L�c�c�W�@�@166.7�u

�@�@�@�T�c�L�ށ@�@259.5�u

�@�@�@�@�@�@�@�@�i�v��sHP���j

�@�v��w��������t�c�n�Ɏ���o�X�ʂ蓹������ۂɕt�߂ɂ������n���ω��T�̂������ɏW�߂܂����B

�Q�P�D�s���}����

�@

�@�@�@

�Q�Q�D���֎�

�@�����@�͖���33�N���q���ƂƂ��ɏĎ����A���l�\�N�����͍������A���݂̍��֎��ɂȂ����B�����ɂ́A�珟�_�Ђ͖����@�̊NJ����ɂ���A�_���K���v�z���������̂ł���B���ꂪ�������N�ɂ͐_�������Ŏ��Ɛ_�Ђɕ����ꂽ�B�v�Ƃ���܂����B

�@���A���c�W��̂���Ƃ���́A���a29�N�̒��������܂ł͑��c������ł������A���Ƃ͖����@�̋����ł����B�@

�@

�@���֎������̂��������ɕM�q�˂�����܂��B�u�A�R��v�Ə�����Ă��܂��B��������ƁA�u�搶�����������썆�A�R�v�Ƃ���A���̐搶�ł��B�����Q�N�Ɍ��Ă��܂����B

�@�]�ˎ���́A�����ɖ����@������܂����B�����R�R�N�ɏĎ����A���q���ƍ��������֎��ɏW��܂����B

�@�����@�̐Ւn�͑�c���̖��ꂪ�u����A�v��s�ւ̍�����́A���c�W������݂���܂����B

�@���֎����

�@���a�T�R�N�ɑ��c�W��ߕӂŔ��@�������s���܂����B��y�펞��̃X�N���C�p�[�i���Ђ̐�[������ł������Đn�������Ί��j�A�ꕶ����̓y��A�Ő��Ε��A�Z���ՁA�Õ�����̓y��Ȃǂ�����܂����B

�@������P�X�O�O�O�N�O����U�O�O�O�N�O����A�C���ʂ��㏸���A�����p���A�֓�����̉��[���܂œ��荞�݂܂����B�����ꕶ�C�i�ƌ����܂��B���֎��̈ʒu��蓌���̋g�H�A�тȂǂ́A�C�������ł��傤�B

�@�g�H�����i�悵��������j�͍�ʌ��v��s���c�n��ɂ���v��s���ݒu�A�Ǘ��E�^�c����s�s�����ł���B

�@�g�H�y�n��搮�����Ƃɂ��1992�N�i����4�N�j10���ɐݒu���ꂽ�v��s�ɋA������������ł���B�v��w��蓌��800m�i�k��10���j�̋g�H�n��Ɉʒu���A�����ɂ͑��푽�l�ȗV�����B�I�������̎q�ǂ������̗V�я�Ƃ��Ăɂ�����Ă���B1����300m�̃C���^�[���b�L���O���~�݂��ꂽ���H�����ɂ͌��N�V��z�u����Ă���B�܂��E�H�[�L���O���y���ސl�����ɂ��D�]�ŁA�V��j�����킸���炬�ƌe���̏�ƂȂ��Ă���B�����ɂ͍��̖��A������Ă���A�t�ɂ͋v��s���̍��̌��ǂ����1�ƂȂ��Ă���B�@�@�@�i�E�B�L�y�f�B�A���]�ځ@H25.10.17�j

�@

�@

�@ �@

�@

�@�@���̎ʐ^��H27.3.31�B�e

�@

�@

�@

�@�g�H�̒��ł���ԍ����Ƃ���ɑ��̒���Ƃ��đn������A�g�H���Ɨאڂ��鐼���̑��̐l�ɂ�����J���Ă������_�Ђ́A�����͐珟�A�����A�h�{���J�ł��邽�߂R�Б喾�_�ƌĂ�Ă��܂����B�_���������o�������R�N�A�Ж���珟�_�ЂƉ��߁A���U�N�ɑ��ЂƂȂ�܂����B�ʏ́u�O�Зl�v�ƌĂ�Ď��q�����q���Ă��܂��B

�@���a�P�P�N����͎���S�N�̟T���Ƃ������̋��ɕ�܂�A����Ɍ������ĐL�т��Q���́A���ӂ̐_�Ђł͈�Ԓ����ƌ����܂����B���_�Ђ̗�����^�����ɖ�����n�ł������A���a�S�O�N�ȍ~�A���H�g�����搮���ɂ���ĎГa�̈ڐ݁A�����̎��̔��́A�Q���̏k��������܂����B

�@�@�@�@�@�i�v��s�s����w�@�����P�X�N�x�u�Q�������T��`�[���v�����������j

�@�������R���ɂ������܂��B�����Ɍf�����܂��B�u�����x�̋���v�u�������Z�N��ꌎ�������m���C�q���v�Ə�����Ă��܂��B�i2012.1.1.�B�e�j

�@

�@

�@

�@�@���̎ʐ^��H27.3.31�B�e

�Q�U�D�ɐ��Ɖَq��

�Q�U�D�ɐ��Ɖَq���@�c�q�₨�͂������������ƕ]���̘a�َq�X�ł��B