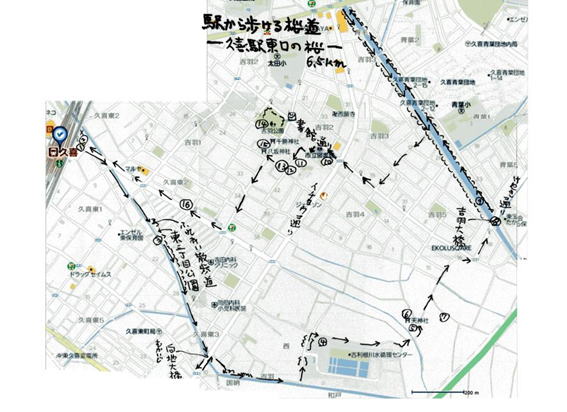

(約6.5キロメートル)

1.久喜駅

久喜駅は、今から128年前の明治18(1885)年7月16日の大宮―宇都宮間の鉄道開通に合わせて開設されました。

明治32年8月27日には、東武鉄道が北千住―久喜駅間を開通しました。

鉄道開通前の久喜(駅西側)は、近隣諸村で生産される米穀や白木綿の交易地として繁栄し三の日と八の日に市が立っていました。 鉄道開設後は、米穀商、白木綿商が軒を並べるようになり、久喜駅を中心とした運送会社の設立や久喜銀行の設立もあり、交易の中心地として一層発展しました。

久喜駅東側は、駅舎はなく、田畑と集落が点在していました。1970年(昭和45年)に橋上駅舎に改築され駅東口も作られました。その後、公団住宅の建設、土地区画整理組合による開発を経て現在の姿になりました。

2.利根川水位表示塔「ときの塔」

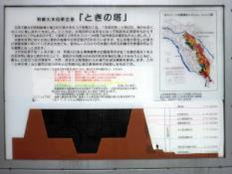

日本で最大の流域面積と第2位の長さをもつ「利根川」は、「坂東太郎」と呼ばれ、昔から多くの人々に親しまれてきました。ところが、大雨の時には洪水となって私たちに被害をもたらす「あばれ川」でもあるのです。(昭和22年のカスリーン台風では大きな水害をもたらしました。)

水害を未然に防ぐために堤防の整備や水防活動が行われていますが、もし水害が発生した場合に被害を最小限にくい止めるためにも、皆さん一人ひとりの水害に対する心構えや準備が何よりも重要となってきます。

この水位表示塔「ときの塔」は、利根川にある栗橋基準水位観測所の水位(水の高さ)をそのまま同じ高さで表示することで、普段から利根川の水位の状況を身近に感じてもらうとともに、暮らしに役立つ街の情報や、大雨・洪水など緊急時には正確で迅速な情報を表示します。この「ときの塔」は久喜市の協力のもとに利根川上流工事事務所が建設したものです。久喜市在住の町田佳寿子さんが命名しました。

同じものが、栗橋支所にもあります。

中落堀川(なかおとしほりがわ)は、埼玉県北東部を流れる準用河川です。

中落堀川の歴史は比較的古く、元禄6年(1693年頃)の『騎西領と久喜領悪水堀争論裁許絵図』にすでに排水路として描かれています。1875年(明治8年)頃の記録である武藏國郡村誌にも「中落堀」として記載があります。

1954年(昭和29年)に合併するまでは、久喜町(現:久喜地区)と太田村(現:太田地区)の町村界を成していました。

今日では、久喜駅の北北西数キロメートルの場所を起点に、久喜区域の市街地を西から東へほぼ貫流し、大落古利根川に合流・終点となります。久喜市久喜本字香取(かんどり)に香取公園(合筆前は久喜本・野久喜混在)という調節池およびビオトープ・野鳥観察場を備えた施設があり、また久喜北に古久喜公園という調節池およびビオトープがあります。 (ウィキペディアより編集H25.10.17)

久喜駅東口を流れる中落掘川に面して桜が植えてあり、花の時期には川面に映って大変綺麗です。

桜の撮影はH27.3.30

古利根川水循環センターは、久喜終末処理場として昭和49年7月から下水処理を開始し、昭和58年に埼玉県に移管されました。平成18年4月に一般公募により名称変更し、現在は6つの中継ポンプ場が稼働し、久喜市・加須市(一部)の下水を処理しています。7月下旬には夏休み親子ホタル観賞会が行われています。

(古利根川水循環センターHPより)

古利根川水循環センターの周辺には、広い範囲での立ち入り禁止区域があり、雑草が生い茂り、野鳥の楽園になっています。特に六月の繁殖期の朝は、野鳥の鳴き声でうるさいぐらいになります。

この近くに、水路がある。多分、10数年前までは、この近辺は田んぼだったので、用水路か排水路の名残と思われます。ここに、平成22年の夏は、メダカが泳いでいました。ザリガニもいました。今はめだかは見当たりません。

桜の撮影はH27.3.30

天神社鳥居のすこし左に裏山に入る小道があります。小道に入ると奥に御嶽山の小山があります。中腹に「御嶽仮山之碑」(中島撫山書)と書かれた石碑があります。その少し上には「武州埼玉郡大田村 御嶽権現 嘉永元年」と読める(読み方については自信がありません)石碑がありました。山上には社か祠の土台と思われるものがありました。

山の斜面に不動明王像が鎮座していました。設置時期は判りません

中島撫山

撫山中島啓太郎は文政12年(1829)江戸亀戸に生まれました。江戸末期の学者で文人として名高い亀田鵬斎の子綾瀬(ともに久喜遷善館教授)、孫鶯谷に師事し、明治期における亀田鵬斎の学問を継承する中心的存在でした。明治二年に現久喜市に移り、6年に国学の塾「幸魂教舎」を開きました。同44年83歳で没しました。門弟は埼玉県東部地域を中心に近県にまで及び国会議員、県会議員・町長・村長等の他、郷土の経済・文化の面で中心となって活躍しました。

中島敦(「山月記」などで有名)は撫山の孫で、久喜で1歳から6歳まで久喜で生活していました。

6.天神社(天満宮)

天満宮は、周辺にたくさんの木で取り囲まれていて、「社の森」となっています。通称「どんぐり山」です。ここは久喜市の自然環境保全地区に指定されていて、NPO法人久喜の自然を愛する会が野草の保護活動を行っています。「ヒヨドリジョウゴ自生地 久喜自然観察クラブ」「センシンソウ 久喜自然観察クラブ」の看板があります。

ムクロジュ、プラタナス、ムクノキなどの久喜指定保存樹木もあります。

拝殿前には、久喜市で一番古い(寛政10年:1798年)狛犬も神社をしっかりと鎮護しています。

(久喜市市民大学院平成19年度「参道狛犬探報チーム」調査資料より)

神社入口を入ってすぐ右側に、中島撫山書による「吉羽菅神社祠碑」の石碑があります。中島撫山書による幟(正月に掲げられる)もあります。

中島撫山書による石碑や幟は、久喜市内から近隣市町村にたくさんあり、その数は70以上とも数えられています。

7月25日近辺の休日、天神社の夏の大祭が行われています。天神社のお祭りは獅子舞です。言い伝えによると250年ほど前に京都より獅子舞の免許を受けて始めたといいます。獅子舞は行列を組んで宿の家を出発し神社に向かいます。行列はホラ貝を持った先達を先頭に笛吹き3人、天狗1人、獅子様(3頭)、剣持2人、小万灯持ち4人と続きます。天狗は獅子舞の免許の入った桐の箱を持って歩きます。この箱には厄よけの御利益があるといって村の人たちがこの箱で子どもの頭をなでてもらいます。 「久喜市調査報告書第3集 久喜の祭りと行事」久喜市史編纂室 昭和59年3月25日より編集

吉羽の地名は、地内に葦(よし)が群生していたことにちなむといわれ、水田を中心とした農業地域として発展してきました。吉羽の地内でも都市化が進みつつあるが、当社の周辺は市街化調整区域になっているため、まだ田畑の残るのどかな田園風景を保っています。

当社は、祭礼の際に立てる幟に「三落鎮護之神」とあるように、吉羽の中でも沼(ぬま)向(むかい)(現在は諏訪と称する)・高田・腰巻(こしまき)(現在は高田に合併)の三集落の鎮守として祀られてきました。

創建の年代は不明です。

なお、当社の境内にも、末社として諏訪社が祀られており、氏子は当社を「大諏訪社」、末社の方を「小諏訪社」と呼んでいます。この両社について、氏子は「大昔、海がこの近くまで来ていたころ、海岸べりに二つの神社があったが、その後、一社が現在の地に移ってきた。これが当社であり、やがて社地周辺は水が引き、丘になっていったので、残った一社もその境内に遷し、末社として祀るようになった」との口碑を伝えています。

「埼玉の神社 北足立 児玉 南埼玉」平成十年三月 埼玉県神社庁より編集

久喜市けやき通りふるさとの並木道 平成3年3月29日指定

身近な緑が次々に姿を消していくなかで、残された貴重な緑を私たちの手で守り、将来に伝えようと、この通りが「ふるさとの並木道」に指定されました。

この道路は、平沼土地区画整理事業の一環として計画され、昭和49年に完成した都市計画道路「平沼・和戸線」で現在は、青葉地区の幹線道路として、また、市民からは、「けやき通り」の愛称で親しまれ、毎年秋には「けやきまつり」も開催されています。

歩道部分に生い茂っている約250本のけやきの木は、青葉という地名にちなんで植栽されたもので、樹齢もおよそ30年になり、豊かな緑で地域に潤いを与えています。

平成4年3月 埼玉県・久喜市

青毛掘川は、加須方面から久喜を通って、葛西用水路と合流し、さらに中落掘を加え、大落古利根川になり、越谷に入り中川になり、東京に入って一部は江戸川に一部は荒川に流れ込んでいます。

青毛掘川の役割は、葛西用水路に並行して流れ、葛西用水路から西側の田んぼを満たし、その排水を受けます。

ここは、桜の時期以外も、四季折々の花が咲いています。右岸は久喜青毛掘稲荷代(とうかだい)用水環境保全会、左岸は久喜花ボランティア花の輪会の皆さんが維持管理しています。

久喜市広報2014年11月15日版より

9月15日に朝霞市で行われた県主催のイベント「目黒川de大発見!!川の魅力実感in朝霞」で、次の団体に「川の国応援団美化活動団体感謝状」が贈呈されました。こちらの2団体は市内で河川の環境美化等を行っています。

・久喜市青毛掘・稲荷台用水環境保全会

・彩郷土塾

青毛掘河畔 桜の写真 H27.4.2撮影

吉羽大橋からくりモニュメント

青毛掘川にかかる吉羽大橋は歩道に花壇やベンチ、からくり時計を設けた公園橋です。時計は、時報を告げる音楽とともに人形が現れて回転する仕掛けとなっています。

時間と音楽

8時〜 静かな湖畔

10時〜 おもちゃのマーチ

12時〜 大きな古時計

15時〜 おもちゃのマーチ

17時〜 家路・一番星見つけた

明王院は、久喜駅西口近くにありましたが、久喜駅西口の再開発に伴って、この地に移ってきました。

埼東新四国八十八カ所霊場の第三十八番札所です。

明王院に入ってすぐ左側に、中島撫山書による「適所先生招魂之碑」の石碑があります。

新四国弘法大師埼東八十八カ所霊場は、寛政10年(1798)に地元有志の発願により創設され、埼玉郡の東部(鷲宮、幸手、久喜、加須(かぞ)、白岡、宮代、杉戸)を範囲としていたため、埼東八十八ヶ所とも呼ばれています。明治維新の際に廃仏毀釈により寺院の統合があり、遍歴は行われなくなったようです。昭和59年の弘法大師御入定1150年御遠忌を契機に霊場の復活が図られたが、今は廃れています。

密蔵院は明治33年妙智寺とともに焼失し、同四十年両寺は合併し、現在の高輪寺になった。幕末には、千勝神社は密蔵院の管轄下にあり、神仏習合思想を示すものである。これが明治初年には神仏分離で寺と神社に分かれた。」とありました。

高輪寺は新四国弘法大師埼東八十八カ所霊場の32番(多聞院)、33番(密蔵院)、34番(妙智寺)、38番(明王院)の札所となっています。

高輪寺入口のすぐ左側に筆子塚があります。「廣山墓」と書かれています。裏を見ると、「先生名政澄字星川号廣山」とあり、書の先生です。明治2年に建てられました。

江戸時代は、ここに密蔵院がありました。明治33年に焼失し、妙智寺と合併し高輪寺に集約されました。

密蔵院の跡地は大田村の役場が置かれ、久喜市への合併後は、太田集会所が建設されました。

高輪寺遺跡

昭和53年に太田集会所近辺で発掘調査が行われました。先土器時代のスクレイパー(剥片の先端部分を打ち欠いて刃をつけた石器)、縄文時代の土器、打製石斧、住居跡、古墳時代の土器などがありました。

今から19000年前から6000年前ごろ、海水面が上昇し、東京湾が、関東平野の奥深くまで入り込みました。これを縄文海進と言います。高輪寺の位置より東側の吉羽、青毛などは、海だったでしょう。

吉羽公園(よしばこうえん)は埼玉県久喜市太田地区にある久喜市が設置、管理・運営する都市公園である。

吉羽土地区画整理事業により1992年(平成4年)10月に設置された久喜市に帰属をする公園である。久喜駅より東約800m(徒歩10分)の吉羽地区に位置し、園内には多種多様な遊具がある。終日多くの子どもたちの遊び場としてにぎわっている。1周約300mのインターロッキングが敷設された園路沿いには健康遊具が配置されている。またウォーキングを楽しむ人たちにも好評で、老若男女を問わず安らぎと憩いの場となっている。園内には桜の木が植樹されており、春には久喜市内の桜の見どころの1つとなっている。 (ウィキペディアより転載 H25.10.17)

桜の写真はH27.3.31撮影

吉羽の中でも一番高いところに村の鎮守として創建され、吉羽村と隣接する西村の村の人によって祀られてきた当神社は、当初は千勝、八幡、鷲宮合祀であるため3社大明神と呼ばれていました。神仏分離を経た明治3年、社名を千勝神社と改め、同6年に村社となりました。通称「三社様」と呼ばれて氏子の崇拝を受けています。

昭和11年ごろは樹齢数百年の鬱蒼とした杉の巨木に包まれ、南方に向かって伸びた参道は、周辺の神社では一番長いと言われました。当神社の裏手は真菰が繁茂する沼地でしたが、昭和40年以降、道路拡張や区画整理によって社殿の移設、境内の樹木の伐採、参道の縮小がありました。

(久喜市市民大学院平成19年度「参道狛犬探報チーム」調査資料より)

中島撫山書による幟があります。正月に掲げられます。「庶且富歌九功」「明治廿六年第一月中島佐知麻呂拝書」と書かれています。(2012.1.1.撮影)

桜の写真はH27.3.31

16.伊勢家菓子舗

16.伊勢家菓子舗 団子やおはぎがおいしいと評判の和菓子店です。