久喜市栗橋北2-7

栗橋関所跡と

日本一の利根川堤防

(大垣嘉己氏提供)

1 下総国下河辺荘

平安末期に古河から春日部に至る古利根川東岸に下河辺庄という荘園が成立。

荘園領主は八条院、現栗橋の村々はその北側に位置していました。

また、現栗橋の村々は下総国に属していたため、武蔵国に替わるまでは香取神社を鎮守として祀ったのです。伊坂村・高柳村に三社・広島村・中里村・新井村・河原代村などに合計12社があります。

下総国から武蔵国に替わったのは近世の寛永18年(1641)頃といわれます。

武蔵国の一ノ宮氷川神社を祀るのは島川村だけで、ここでは氷川・香取神社として両社が祀られています。

2 栗橋の名前の由来

鎌倉から江戸時代に、奥州街道は幸手から五霞村を通っていました。五霞村の中心が栗橋村でした。

昭和55年五霞村で編集刊行した「五霞村の歩み」には、五ケ村と申す儀は元栗橋村・川妻村・小手指村・大福田村にて高千石の由、このうち元栗橋村五百石、残り四ケ村にて五百石之由申伝候」の村方文書があり、近世中期にはクリハシの名を廃して五ケ村または五ケ村島と呼んだといいます。

五霞村は大宮台地の端に位置しており、クリ・ハシを地形に関係した名前とすると、クリ(古形はクレ)は「棟形の尾根」でその台地の端がクリハシの語源でしょう。

4 栗橋宿の移転

現栗橋宿は始め上河辺新田としての開発が始まり、のち赤堀川の流路開削によって栗橋村(五霞村)が荒廃したため、奥州・日光道中が当地に移って宿駅になり、新栗橋を名乗ったのが始まりです。

のち、宿場として安定したからか承応三年(1654)に新栗橋から栗橋宿に改称されます。

また、栗橋宿は対岸の古河市中田と合宿でした。

5 房川渡中田関所

寛永元年(1624)頃、奥州道中の付け替えに伴い、元栗橋から栗橋に関所が取り立てられたと伝えられる。(享保七年の関所番年限書き上げより)

次いで寛永八年(1631)には、利根川通り定船場と渡船に関する覚書が、関東郡代伊奈半十郎忠治宛に発せられ、栗橋の渡船場が定船場となる。

関所番士は、寛永元年に森(加藤に改姓)・佐々木・新井・富田の四氏が任命され、夫々一反余の居屋敷と町裏に二反余の土地が与えられました。

関所が伊奈氏の所管に移って後は、その家臣に組み入れられ20俵2人扶持、伊奈氏が寛政4年(1792)に失脚すると、関所は勘定奉行の所管に移されて代官の支配下におかれた。

寛政年中以後加藤・足立・嶋田・富田の四家が明治2年まで勤めました。

江戸時代に整備された五街道の一つ日光道中(にっこうどうちゅう)は交通量が多く、本市には栗橋宿が設けられました。また、栗橋宿には利根川を渡る房川渡(ぼうせんわたし)が設けられると共に、日光道中唯一の関所が設置されました。今日この関所は、一般的に「栗橋関所」と呼ばれていますが、江戸時代は栗橋と対岸中田(なかた)(茨城県古河市)とを結ぶ渡船場の名称をとり、「房川渡中田御関所」と呼ばれていました。

江戸時代に整備された五街道の一つ日光道中(にっこうどうちゅう)は交通量が多く、本市には栗橋宿が設けられました。また、栗橋宿には利根川を渡る房川渡(ぼうせんわたし)が設けられると共に、日光道中唯一の関所が設置されました。今日この関所は、一般的に「栗橋関所」と呼ばれていますが、江戸時代は栗橋と対岸中田(なかた)(茨城県古河市)とを結ぶ渡船場の名称をとり、「房川渡中田御関所」と呼ばれていました。

栗橋関所が設置されたのは、江戸時代初頭で、寛永元年(1624)には、関所の警衛にあたる番士が幕府から任命され、関所の近所に定住したと伝えられています。この番士の屋敷跡は、昨年発掘調査が行われ、江戸時代末期から明治時代にかけての屋敷の礎石や茶碗等が出土しています。

江戸時代の関所は、「入鉄砲(いりでっぽう)に出女(でおんな)」と呼ばれるように、武器の通行の監視や、江戸に人質として差し出された諸大名の妻子の国元への逃亡の取り締まりが主な役割でした。栗橋関所では、常時4家の番士が交代で関所に勤務し、これらの任務にあたりました。この当時の業務や日々の出来事は、関所番士の一家である足立(あだち)家に伝わった日記に詳細に記録されており、これらは現在「栗橋関所日記及び関係資料」として県の有形文化財に指定されています。

栗橋関所は、明治2年(1869)に廃止されましたが、大正13年(1924)に利根川橋の開通を記念して、近隣の人々によって、「栗橋関所址」碑が建てられ、現在は「栗橋関跡」として県の旧跡に指定されています。

問合せ 文化財保護課文化財・歴史資料係(内線4323)

中田関所跡の碑

堤防の川側に房川渡跡のプレートが貼ってある

説明書きの左上の絵は、日光社参の行列を描いた錦絵。

その下は、関所模型 栗橋町総合文化会館に展示されている。

その下に地図があり、関所と本陣、房川渡の場所が記されている。

栗橋関所跡『房川渡中田(ぼうせんわたしなかだ)・関所』 埼玉県指定旧跡 昭和三十六年九月一日指定

江戸幕府は、交通統制と治安維持のために、主要な街道と国境の山地や大河川を越す要地に関所を設け、特に「入り鉄砲と出女」を取り締まった。

栗橋関所は、日光街道が利根川を越す要地に「利根川通り乗船場」から発展した関所の一つで『房川渡中田・関所』と呼ばれた。東海道の箱根、中仙道の碓氷と並んで重要な関所であったという。

関所の位置は、現在の堤防の内側で利根川のほとりにあり、寛永年中に関東代官頭の伊奈備前守が番士四人を置いた。以後、番士は明治二年関所廃止まで約二百五十年間、代々世襲で勤めた。

関所跡の記念碑は大正十三年に旧番士三家・本陣・宿名主の発起で町内と近在の有志により、徳川家達(いえさと)の揮毫で、旧堤上に建碑され、数度の堤改修により、建設省利根川上流工事事務所の配慮で、今回ここに移設された。

昭和六十年七月 埼玉県教育委員会

栗橋町教育委員会

関所番士(せきしょばんし)と神道無念流(しんとうむねんりゅう) 更新日:2021年12月8日

第121回久喜歴史だより 久喜市ホームページより

栗橋関所では、江戸時代を通じて、4つの家から2人の関所番士が交代で出勤してその任にあたっていました。関所番士は、関所を通行する大名や幕府役人などの送迎を手配したり、関所に詰めて通行人の手形(てがた)を受け取りながら出女(でおんな)や入り鉄砲(いりでっぽう)等の確認をしたりするといった業務が主な役割でした。

栗橋関所では、江戸時代を通じて、4つの家から2人の関所番士が交代で出勤してその任にあたっていました。関所番士は、関所を通行する大名や幕府役人などの送迎を手配したり、関所に詰めて通行人の手形(てがた)を受け取りながら出女(でおんな)や入り鉄砲(いりでっぽう)等の確認をしたりするといった業務が主な役割でした。

ただ、幕末に向かって政情不安になるにつれ、非常時への対策を図る必要が出てきます。その結果、関所番の家(冨田家・島田家・足立家・加藤家)では、剣術を習う人が出てきました。なかでも本市上清久にある神道無念流宗家戸賀崎家に入門する人が多くみられます。早いところでは、戸賀崎家初代知道軒暉芳(ちどうけんてるよし)の門人として冨田庫之丞や足立十右衛門周正が、戸賀崎家三代喜道軒芳栄(ちどうけんよしひで)の門人として冨田貞蔵や足立金太郎正恒が、それぞれ現れました。また、芳栄と戸賀崎家四代尚道軒芳武(しょうどうけんよしたけ)の2人に連なる門人として、足立柔兵衛、島田一之輔、加藤杢兵衛、加藤善造が現れます。

このうち、島田一之輔は、ペリーが来航した後の安政(あんせい)4年(1857)に、16歳で芳栄に師事しています。慶応(けいおう)2年(1866)には、芳武から初伝目録(しょでんもくろく)を授けられるなど、師の代理を務められるほどになりました。晩年には免許皆伝(めんきょかいでん)を授けられ、直道軒を名乗ります。

また、足立柔兵衛は、桜田門外の変があった万延(まんえん)元年(1860)の12月に、銭百文と半紙二帖を持参して芳栄に入門しています。その際、正八幡宮(しょうはちまんぐう)・飯綱大権現(いいづなだいごんげん)・摩利支天尊(まりしてんそん)を拝礼し、巻物に姓名を認(したた)めて左手で血印(けちいん)した後、芳栄から稽古律(けいこりつ)を読み聞かせられ、御神酒(おみき)を飲んで、入門を許されました。その後の稽古を、関所内で行うこともあったようです。

剣術を学んだ幕末の関所番士に思いを馳せて、県指定文化財の栗橋関址(くりはしせきあと)を見学してみてはいかがですか。

直道軒嶋田君墓銘部分(常薫寺)

往古、奥州街道は、下総台地の五霞町元栗橋(下総国猿島郡・栗橋町)を通っていて、その「幸手=元栗橋」の乗船場を『房川渡・栗橋』と呼んだ。後、利根川の瀬替えなどで、街道が付け替えられ「栗橋=中田」に乗船場が生まれ『房川渡・中田』と呼ばれた。一説に房川とは、元栗橋に宝泉寺という法華房があり、『坊前の渡し』と呼んだことから、房前が房川と記され、川と渡しの名になった。

関所番士屋敷跡

所在地 栗橋町大字栗橋字三つ俣

関所番士屋敷は、寛永元年(一六二四)に栗橋関所番士の住まいとして、江戸幕府が設けたものである。

関所番士の定員は四人で、これを二組に分け、毎日明け六つ(午前六時)から暮れ六つ(午後六時)まで、二人一組五日間交代で勤務していた。

維新期最終の番士は、加藤、足立、島田、富田の四家であった。手当は二十俵二人扶持は、一日五合の割合で、二人扶持は約十俵に当たる。扶持は、幸手宿本陣中村家から送米されていた。

ここ足立家は、現存する貴重な関所番士宅で、寛政十二年(一八〇〇)足立十右衛門が五人目の役人として金町松戸御関所から転勤し、移り住んだのが始まりという。

加藤家、島田家も現存しているが、富田家は、明治二年の関所廃止とともに東京へ移転している。

各屋敷地とも高く盛土し、いずれも約千四百平方メートルである。

なお、番士の墓は、常薫寺、深広寺にある。

昭和六十三年三月 埼玉県

栗橋町

本陣と池田鴨之介の説明板がありました。

所在地 栗橋町大字栗橋三四三二~一

池田鴨之介は、下総国葛飾郡小手指の栗橋村(現在茨城県猿島郡五霞村)に、天正七年(一五七九)八月に生まれている。

慶長十九年(一六一四)鴨之介が三十五歳のとき、徳川幕府の命により並木五良平と共に当地に移り、新田開発を行っている。その時、両名と一緒に下総国栗橋村から移り住んだ民家は四十五戸であったという。

その後、当地は次第に町並みも整い、元和元年(一六一五)には元栗橋に対し新栗橋と称するようになった。池田家は元和八年(一六二二)徳川二代将軍秀忠が家康を祀る日光山東照宮に始めて参社の折、本陣となり以後、明治三年(一八七〇)本陣の制度が廃止されるまで代々本陣を勤めている。

池田家の墓は、鴨之介の古い石碑と共に顕正寺にある。

昭和六十三年三月 埼玉県

栗橋町

作品の重要な舞台・栗橋宿怪談牡丹灯籠(かいだんぼだんどうろう)

『怪談牡丹灯籠』は、中国の「牡丹灯記(ぼだんとうき)」を原作に、さまざまな人々を複雑に絡ませた人情話へと昇華させて創作した落語家三遊亭(さんゆうてい)円朝(えんちょう)(1839~1900)の代表作の一つです。

『怪談牡丹灯籠』は、中国の「牡丹灯記(ぼだんとうき)」を原作に、さまざまな人々を複雑に絡ませた人情話へと昇華させて創作した落語家三遊亭(さんゆうてい)円朝(えんちょう)(1839~1900)の代表作の一つです。

作品の構成は、飯島平太郎(いいじまへいたろう)(後の平左衛門(へいざえもん))と黒川孝蔵(くろかわこうぞう)が斬り合う「発端」、飯島平左衛門の娘お露(つゆ)と萩原新三郎(はぎわらしんざぶろう)が惹(ひ)かれ合う「お露新三郎」、牡丹灯籠を提(さ)げて新三郎のもとに毎晩通ってくるお露が、幽霊であると露見(ろけん)する「お札(ふだ)はがし」、幽霊のお露に協力した伴蔵(ともぞう)と妻お峰(みね)が江戸から逃れて栗橋宿を舞台に展開する「栗橋宿」、伴蔵が捕縛され、黒川の息子孝助が悪人を討ち取る「宇都宮」などで、全体として勧善懲悪(かんぜんちょうあく)物語になっています。

この作品の重要な人物の一人である新三郎の下働(したばたら)き伴蔵の故郷が栗橋宿とされ、妻お峰(みね)と江戸から逃れて栗橋宿で開いたのが荒物屋「関口屋」です。そして、料理屋「笹屋」の酌婦(しゃくふ)お国(くに)と伴蔵が懇(ねんごろ)になることで、伴蔵・お峰・お国の三者の思惑(おもわく)が複雑に絡み合いながら、物語は「栗橋宿」のクライマックスへと進んでいきます。

お国が勤めていた「笹屋」は、明治期に刊行された『埼玉県営業便覧』に、笹屋の屋号を持つ凍氷貯蔵のお店が記されていたり、明治期の円朝の紀行文『上野下野道の記』に栗橋宿を訪れた円朝が笹屋に宿泊していることなどから、モデルがあったと考えられています。また、『上野下野道の記』の中で円朝は、「(栗橋宿は)牡丹灯籠の友蔵の産地なり」と自ら記しています。

江戸末の栗橋宿を舞台にしたこの作品は、往時の栗橋宿の姿の一端を、今なお留(とど)めているものです。暑くて眠れない夜に、ぜひご一読ください。

問合せ 文化財保護課文化財・歴史資料係(菖蒲総合支所内/内線372)

俳諧・俳句に詠まれた栗橋

江戸初期に誕生した栗橋宿、は「主要街道である日光道中や栗橋関所の整備などによって、その後、多くの著名人がこの地を訪れました。

今回は、「栗橋」を詠んだ著名人たちの俳諧や俳句に焦点を当ててご紹介します。

「幸手を行ば栗橋の関」

この句は松尾芭蕉が、奥の細道の旅から4年後にあたる元禄6年(1693)の句会で詠んだものです。旅に同行した弟子の河合曾良が残した「曾良旅日記」の元禄2年(1689)3月28日の記事では、「この日栗橋の関所通ると、関所を普通に通れてしまったこと。手形も断りも入らず」に対して、少し驚きをもって記録しています。

「栗橋を 舟のわたりや 五月雨」この句は、芭蕉晩年の門人中川乙由に師事した鴻巣市出身の横田柳几の弟子で、桶川市出身の島村嵐二が詠んだものです。 明和9年(1772)の柳几の紀行文「古河わたり集」の中に収められています。

柳几らは、鴻巣から境(現在の茨城県境町)までを7日間かけて往復しました。この句は、帰りの中田(現在の茨城県古河市)から栗橋に入る際に、盆を覆すような雨に遭ったときの栗橋の夏の情景を詠んでいます。

「秋の桑 川波ひろく 利根をながる」

この句は高浜虚子の弟子にあたる水原秋桜子の昭和 14年(1939)の句集「蘆刈」の中に収められている「栗橋」の秋の情景を詠んだものです。秋桜子のほかの栗橋の句にも「秋の桑」がよく用いられています。

「利根晴れて 寒鯉釣の 舟一つ」

この句は、秋桜子と同じく、虚子の弟子にあたる加須市出身の岡安迷子が昭和28年(1953)正月の初句会で詠んだ「栗橋」の冬の情景です。

このほかにも、著名人が「栗橋」を俳諧や俳句に残しているかもしれません。ぜひ皆さんも探してみてください。

『曾良旅日記』(天理図書館蔵)より

問合せ文化財保護課文化財・歴史資料係(菖蒲総合支所内/内線370)

さまざまな人が行き交う街 引退したアメリカ大統領の栗橋通行

栗橋を通る日光道中(日光街道)は、江戸(東京)と日光を結ぶ街道で、途中の宇都宮からは東北地方へ向かう奥州道中とつながっています。したがって、北へと向かう重要な拠点とし、日光道中が整備された江戸時代以降、多くの著名人が栗橋を通って北へと向っていきました。今回は、アメリカ合衆国前大統領のユリシーズ・シンプソン・グラントの事例を紹介します。グラントは、第18代アメリカ合衆国大統領です。1822年(文政5)生まれのグラントは、南北戦争で北軍最高司令官として北軍を勝利へと導きました。その後、その功績を追い風に1868年(明治元年)の大統領選に共和党候補として立候補して当選し、2期8年を務めました。

栗橋を通る日光道中(日光街道)は、江戸(東京)と日光を結ぶ街道で、途中の宇都宮からは東北地方へ向かう奥州道中とつながっています。したがって、北へと向かう重要な拠点とし、日光道中が整備された江戸時代以降、多くの著名人が栗橋を通って北へと向っていきました。今回は、アメリカ合衆国前大統領のユリシーズ・シンプソン・グラントの事例を紹介します。グラントは、第18代アメリカ合衆国大統領です。1822年(文政5)生まれのグラントは、南北戦争で北軍最高司令官として北軍を勝利へと導きました。その後、その功績を追い風に1868年(明治元年)の大統領選に共和党候補として立候補して当選し、2期8年を務めました。

大統領引退後には世界旅行に出発し、明治12年(1879)に日本に立ち寄りました。日本では国賓待遇を受け、明治天皇との会談を行ったほか、日光や箱根を訪れたことが分かっています。7月17日に東京を出発し、日光で10日間ほど過ごした後に東京へと戻りました。移動は皇室用馬車を使用しており、復路では、7月 30日に埼玉県令(現在の県知事)の白根多助が、グラントを栗橋で出迎え、歓迎の言葉を述べています。一行はその後、幸手に移動し、グラント主催の宴会が開かれました。栗橋で県令が前大統領を迎えたときの光景を、栗橋の街を歩きながら想像してみませんか。

房川の渡しと船橋

日光道中唯一の関所である栗橋関所は、正式名称を「房川渡中田関所」と いいます。これは、江戸時代の利根川には橋が架けられておらず、渡船で栗橋宿と対岸の中田宿とを往来した渡船場が「房川の渡し」と呼ばれていたことによります。房川の渡しでは江戸幕府の御 用船としても使用された通常の渡船のほかに、一般の旅人や荷物を運ぶ茶船、馬を運ぶ馬船が運航しました。

日光道中唯一の関所である栗橋関所は、正式名称を「房川渡中田関所」と いいます。これは、江戸時代の利根川には橋が架けられておらず、渡船で栗橋宿と対岸の中田宿とを往来した渡船場が「房川の渡し」と呼ばれていたことによります。房川の渡しでは江戸幕府の御 用船としても使用された通常の渡船のほかに、一般の旅人や荷物を運ぶ茶船、馬を運ぶ馬船が運航しました。

このように江戸時代は船で利根川を往来していましたが、一定の期間だけ臨時に橋が架けられたこともありました。徳川将軍家の日光社参のときに架けられた「船橋」です。日光社参は江戸時代を通じて19回実施され、特に最後に実施された天保14年(1843)の社参については詳細な記録が残っています。それによると、高瀬舟と呼ばれる大型の船50隻以上を連結し、その上に竹や木材を敷き並べて橋を架けたことがわかります。また、川の流れで橋が流されないように、大量の碇や石詰めの俵を沈め、上流から太さ11センチメートルもの虎綱で支えることで橋全体を固定しました。

船橋架橋は3か年を要したといわれるほどの大工事でしたが、社参が終わり、将軍が江戸に戻ると直ぐに船橋は撤去されました。撤去の際に虎綱は切り分けられて架橋に関わった人たちに配られたと伝えられています。現在栗橋文化会館イリスの敷地内にある吉田家水塚や郷土資料館では、そのときの虎綱の一部を展示しています。

問合せ

教育委員会文化財保護課文化 財・歴史資料係(内線383)

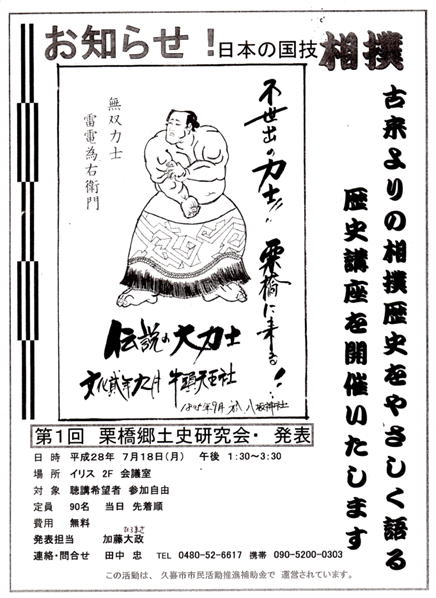

平成28年7月18日、イリスで第1回栗橋歴史研究発表会が行われました。

講師の加藤大政さんは、子供の頃八坂神社の本殿のところにかけてあった額縁に「雷電為右衛門」とあったのを覚えていて、60数年たってからいろいろ調べて『雷電日記』から、文化2年(1805年)に栗橋宿で勧進相撲が開かれていたことを発見した。2日間で2000人の観客がいたという。当時、栗橋宿は25軒しかなかったという。2000人もの人をどうやって止めたのだろうか。

そればかりでなく、2010年にはたまたま見つけた石造物にまわしを着けた力士と、軍配を持つ相撲の行司、箱を手に踊る大人と銭を持つ子供などが彫られていた。調べると地元の遠藤文蔵氏が文化2年(1805年)、勧進相撲を記念して常夜灯として作ったものだと分かった。神社にあった常夜灯は利根川の洪水で流され、残った一部が墓にまつられて後に捨てられ、2009年に加藤さんに石材置き場で発見されたもの。

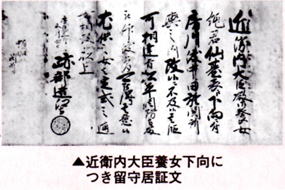

栗橋関所番士島田家文書にみる 女性の関所通行

江戸時代の関所は 「入り鉄砲に出女」といわれるように、武器の持ち込みと女性の通行を厳しく取り締まりました。

江戸時代の関所は 「入り鉄砲に出女」といわれるように、武器の持ち込みと女性の通行を厳しく取り締まりました。

日光道中の栗橋関所(房川渡中田関所) では、関所番士と呼ばれる役人が、関所の警衛にあたりました。関所番士を勤めた島田家には栗橋関所に関する資料が数多く残され、「島田家文書」として市の指定文化財になっています。

島田家文書には「女手形」と呼ばれる女性の通行証文が4点残されています。その中には、慶応3年(1867)5月に幕府留守居の跡部良弼が栗橋関所に宛てた、姫君の通行証文があります。

姫君は、内大臣近衛忠房の養女として、13代仙台藩主の伊達慶邦の養子宗敦に嫁ぎました。この通行証文は、姫君が京都から嫁ぎ先の仙台へ赴く際に作成されたものです。通行証文には、関所では姫君の乗る輿は検閲しないようにとの指示が記されています。あわせて、姫君のお供の女性については、通常通りの検閲を行うようにとも記されるなど、当時の女性の関所通行の様子の一端をうかがうことができます。

郷土資料館では、10月11日(水)から12月24日(日)までの期間、第8回特別展「栗 橋関所の番士でござるー島田家文書を紐解くー」を開催します。今回紹介した姫君の通行証文をはじめ、島田家に残された栗橋関所の関係資料を数多く展示します。ぜひご来館ください。 問合せ 郷土資料館電話57・1200

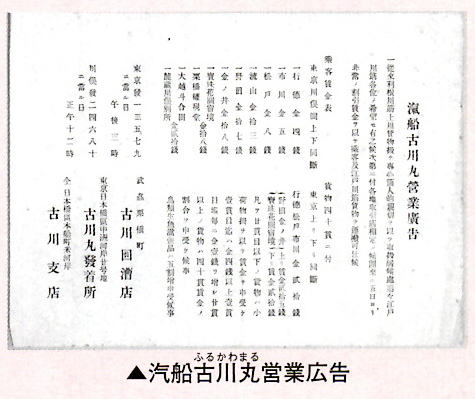

久喜に蒸気船がやってきた? 明治期の水運と栗橋

明治期、文明開化の影響を受けて、それまで人力の舟が主流だった日本の水運は大きな変化を遂げました。その一例が蒸気船の登場です。久喜市内を流れる利根川でもさまざまな蒸気船が運航するようになりましたが、その先駆けとなったのが内国通運会社の通運丸です。明治10年(1877)に就航した通運丸は、東京深川扇橋(現東京都江東区)から江戸川・利根川を経て、思川の生井村(現栃木県小山市)まで至りました。 栗橋はその寄港地の一つとして数えられ、明治 11 年(1878)には栗橋を経て北河原(現埼玉県行田市)に至る航路も開設されました。

こうした内国通運会社の動きに対抗して、市内では栗橋の廻船問屋の古川平兵衛が明治35年(1902)に古川丸を就航させました。古川丸は東京市日本橋区中洲(現東京都中央区)と川俣村(現埼玉県羽生市) 間、および栗橋と栃木県下都賀郡部屋村(現栃木県藤岡市)間を就航し、毎日一本ずつ上りと下りの便で運航しました。また、当時の広告によると、東京市日本橋区中洲の発着所のほかに、行徳(現千葉県市川市)や野田(現千葉県野田市)にも寄港していたことがうかがえます。

こうした内国通運会社の動きに対抗して、市内では栗橋の廻船問屋の古川平兵衛が明治35年(1902)に古川丸を就航させました。古川丸は東京市日本橋区中洲(現東京都中央区)と川俣村(現埼玉県羽生市) 間、および栗橋と栃木県下都賀郡部屋村(現栃木県藤岡市)間を就航し、毎日一本ずつ上りと下りの便で運航しました。また、当時の広告によると、東京市日本橋区中洲の発着所のほかに、行徳(現千葉県市川市)や野田(現千葉県野田市)にも寄港していたことがうかがえます。

このように明治期は活発だった蒸気船でしたが、鉄道や自動車の登場によって、やがて衰退へと向かいます。古川丸は明治37年(1904)に廃業となり、通運丸も大正6年 (1917)に就航中止となりました。かつての蒸気船に思いを馳せながら、利根川沿いを散歩してみてはいかがでしょうか

問合せ 郷土資料館 電話 57 ・1200

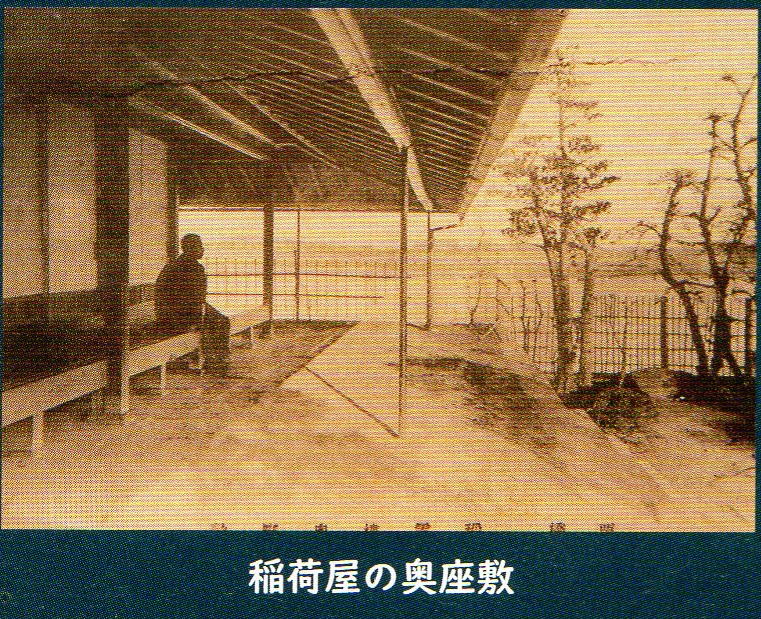

田山花袋が愛した稲荷屋

栗橋地区には、昔の宿場の本通りと平行して流れる利根川との間にある堤防部分に、河岸として栄えていた船戸町がありました。

栗橋地区には、昔の宿場の本通りと平行して流れる利根川との間にある堤防部分に、河岸として栄えていた船戸町がありました。

この船戸町には、明治時代後半の資料をみると、回漕業、米商、材木商など多くの店が軒を並べていました。その中の1軒に料理屋と旅館を兼ねた「稲荷屋」がありました。稲荷屋は近郷では知られた川魚料理屋でした。

利根川に向けて張り出すような店を構えており、川岸に桟敷を作るなど風情溢れる店であったようです。

明治・大正時代の小説家で『田舎教師』で著名な田山花袋もこの稲荷屋を愛した人の一人です。

その後、大正15年に刊行された紀行文の中では「いなり屋は代が変って昔のような面影は何処にも見出せなかった。」と船戸町の寂れた様子を嘆いています。

これは大正13年に竣工した利根川橋による道路輸送の発展に伴い水運が衰退し、稲荷屋の繁栄にも陰りが生じたものと思われます。

問合せ

文化財保護課文化財・歴史資料 係(内線382)