藤原秀郷の子孫大河戸行方(重行)の二男秀行が、市内清久に居住して清久氏を名乗りました。この清久氏が活躍したことが明らかな時代は、鎌倉時代から、南北朝時代半ばの一五〇~一六〇年ほどの間です。

清久氏の本貫地であった市内上清久には、清久氏館跡といわれるところがあります。白幡山常徳院や白幡雷電神社のあるローム台地で、低湿地や水田に臨んだ場所です。残念ながら遺構は全く残っていません。また、伊奈町小針内宿に、同極楽寺跡出土という板碑があります。暦応四年(1341)三月晦日夜、清久六郎行重が没したことが分かる銘文があります。 「久喜のあゆみ」より

同時期、同じ流れをくむ下河辺氏は下総国に属した栗橋と鷲宮(旧利根川の東区域)、太田氏は武蔵国に属した鷲宮(旧利根川の西区域)と久喜(新川の東区域)を治め清久氏は久喜(新川の西区域)を治めた。菖蒲は武蔵七党野与党の栢間氏、大蔵氏が治めていた。

清久次郎秀行は源頼朝に仕え、御家人として活躍をみせる。鎌倉幕府は康元元年(1256年)に奥大道(鎌倉街道中道)の夜討ち、強盗から旅人を守るため清久右衛門二郎等に警備を命じたと「吾妻鏡」にある。

曹洞宗 白幡山常徳院 上清久673

清久の白幡雷電神社

白幡神社の裏手にある浅間神社

赤旗神社

常徳院と雷電神社は隣り合わせに位置しています。

雷電神社の由来について「埼玉の神社」(埼玉県神社庁)は、三つの由来があるという。一つは、氏子の口碑で、「この地には雷がよく落ちるため、群馬県板倉の雷電様の分霊をいただいてきて雷除けとして祀った」というもの、もう一つは、元名主の飯島家に伝わる話で、「八万太郎義家が奥州征伐の際、この地を通りかかり、当社の参詣して戦勝を祈願したところ、その晩、戦勝するとの霊夢を見た。これに気をよくした義家は、意気揚々と奥州に向かい戦勝にを果たした帰途、当社に白幡を献じて行った。以来、当社は白幡大権現という」という。三つ目は、安永四年(1775)に別当常徳院が著した「清久村白幡山雷電社縁起」に載るもので、「当地は、昔、源平の戦場となり、鎮座地は源氏の陣が置かれたことから白幡山と号するようになった」という。

かつて、ここでは干ばつが続くと雨乞いが行われました。大正13年7月の雨乞いは、19日から1週間にわたり祈願を続けた。若い者たちは褌一つで当社の裏手にある弁天様の池に入り、バケツで水を汲み出して本社めがけて浴びせかけたという。1週間後、雷鳴がとどろき、土砂降りになり、作物がよみがえったという。

雷電神社の裏手にある弁天様 石碑 弁天様は池の中にあった。今は空だった

石碑に書かれていたもの

弁財天碑

備募十万刻比尊天檀信徒海千古無遍

享保二年吉日建立

十万とは四方八方に加え天井天下を加え全ての空間方向を示す

千古とは太古より現在までを意味して先祖の霊まで含む

無遍とは不変を現し世の続く限り 末代までの檀信徒の安泰と繁栄を意味する

地域住民の安泰を祈願して建立されたお伝えである

平成八年十一月吉日

白幡雷電神社に残る昔話

「白幡城と赤旗城の戦い」

昔、白幡山を囲む「うみ」には大蛇が住んでいた。一人の源氏の武将がこの高台にやかたを構え(白幡城)、勢力を張っていた。ところが都を追われた平家の残党が落ち延びてきて白幡沼の「うみ」を挟んで対立するようになった。その平家の砦を赤旗城と呼んだ。戦いが始まり力は互角だったが、白幡城に住んでいるといわれた大蛇が突然現れ、真っ赤に口を開いて赤旗城の軍船に向かって泳いできたため、戦いは白幡城の勝利になったという。

白幡雷電神社から歩いて5分ほとのところに赤旗神社があります。

たかぎクリニックの裏の道を北に向かって200メートルぐらい奥にありました。

以下、ウィキペディア(H25.7.27)より引用

白旗一揆は平一揆と双璧を成す国人一揆(同族的な集団)である。

北武蔵の武蔵七党である児玉党と村山党を中心に結成されたとする説[1]、猪俣党も加わっていたとする説[2]。児玉党(塩谷氏)と丹党(高麗氏)、私市党(久下氏)の武蔵七党と藤原氏系(別府氏)を中心に結成されたとする説[3]がある。

薩埵山体制の一翼を担った平一揆と比べると、政治的な派手さは無いが戦歴は互角である。初登場は1348年(正平3年/貞和4年)の四条畷の戦い [4]あるいは1352年(正平7年/文和元年)の武蔵野合戦とされる[5]。ただし児玉党など北武蔵の武士は南朝方にも居たので、分裂した戦いだった。白旗一揆は当時の武蔵守護であった高氏の影響下で編成されたとみられる[6]が、その後観応の擾乱で高氏が滅亡した後も北朝方として、足利尊氏や鎌倉公方足利基氏、関東管領畠山国清や上杉憲顕の下で戦った。

平一揆は1368年(正平23年/応安元年)の武蔵平一揆の乱で滅びた。一方、白旗一揆はその後も長く存続したが、組織としては上州一揆(上州白旗一揆)、武州一揆(武州北白旗一揆と武州南白旗一揆)という国一揆(地域的な集団)に分かれた[5]。国や地域ごとの分化は14世紀から15世紀に行われたとされ、小山義政の乱の時に起きたという説がある[7]。分化の原因は一揆が主体的に分かれたとする説[2]と、鎌倉公方や関東管領など上位権力の要請を受けて分かれたとする説[7]がある。

元々、白旗一揆は守護であった高氏や足利尊氏との関係で成立したとされ、鎌倉府との関係は希薄であったが、鎌倉府の権力が伸長すると室町幕府との歴史的関係を利用して自律性を保ちつつ、鎌倉府への従属を強めていった(ただし、白旗一揆と室町幕府のつながりは希薄化・名目上のみになっており、同一揆が奉公衆や京都扶持衆であったことを意味する訳ではない)[6]。当時の白旗一揆は千葉氏や小山氏のような関東地方の有力大名に準じた政治的地位にあったとみられている[6]。

ところが、鎌倉公方と関東管領(上杉氏)の対立が深刻化していくと、白旗一揆の置かれた状況は複雑なものになってくる。鎌倉公方は白旗一揆の直轄軍化を進め、一方関東管領も兼務する上野・武蔵の守護としての権限を利用して白旗一揆の守護軍への編入を図ったことによる。両者が対決し、更に室町幕府も介入した永享の乱や結城合戦では白旗一揆は幕府も含めた三者三様の誘いにも関わらず日和見的な対応を取り続けた。結城合戦の最終段階であった結城城攻防戦では白旗一揆も幕府方に合流し、両国の白旗一揆の代表が諸大名とともに軍議に参加している(『鎌倉持氏記』)。

その後も白旗一揆は存続したとみられているが、享徳の乱によって鎌倉公方が下総国に移り(古河公方)、関東管領が幕府に代わって古河公方追討に乗り出すと、上野・武蔵の両国から鎌倉府や室町幕府の影響力が失われて守護の関東管領上杉氏一族が掌握するところとなり、三者のバランスの上で成り立っていた白旗一揆の自律性が喪失していった結果、最終的には上杉氏の被官として編入されていったとみられている。

所沢の小手指原古戦場の近くに白幡塚があります。前方後円墳型の塚で、元弘3年(1333)新田義貞の鎌倉攻めのときに最初に鎌倉幕府軍と激戦を交えたところがこの小手指原といわれています。白旗塚はそのとき新田義貞がこの塚上に源氏の白旗を掲げたと言う伝承から名付けられたものだそうです。

足立区東伊興三丁目に白幡塚古墳があります。源頼義、義家(八幡太郎)父子が奥州討伐(前九年の役)に向かう際、白旗(源氏のシンボル)をこの塚上に立てて戦勝祈願をしたという伝説に由来するとされております。

ウィキペディア(平成26年5月19日現在)によると白幡神社は、関東地方・東北地方・中部地方に分布する神社である。白幡神社・白籏神社とも表記される。多くは源頼朝を主祭神とするが、他に源義家・源義経などの源氏の武将、源氏の氏神である八幡神を主祭神とするものも多い。社名は源氏の旗である白旗に因むものである。日本全国に70社あまりがあり、他に境内社として7社ほどがある。鎌倉幕府のあった神奈川県の他、千葉県に多く、他に茨城県・福島県・岩手県・宮城県・秋田県・富山県・山梨県・静岡県に分布する。

清久に残る源平合戦の伝承

今から約800年前、平安時代末頃、久喜市域には清久次郎秀行という武士がいました。鎌倉幕府の歴史書『吾妻鏡』には秀行が源頼朝の家臣として仕えたことや、その後の清久氏が幕府の御家人として活躍したことが記録されています。また、清久氏の館は、現在の上清久にある常徳院の場所に構えられていたと伝えられています。

この清久氏に関して源平の合戦の頃の出来事として、次のような話が語り継がれてきました。

清久氏のいる清久城は白旗をなびかせていたので、白旗城 (

源氏 ) と呼ばれていました。この城から大きな沼を隔てて赤旗(平氏)をなびかせた赤旗城がありました。そして、両者がこので激しく戦い、白旗側が劣勢の時に雷鳴とともに激しい雨が降り、大蛇が現れて赤旗城側を攻め滅ぼしたといいます。

この沼は後に「白幡沼」と呼ばれるようになりましたが、現在では昔の面影をみることはできません。しかし、白旗城があったといわれるところは、地元では「しらはたさま」と呼ばれる白幡山常徳院と白幡雷電神社があり、赤旗城があったといわれるところには赤旗神社があり、伝承を今に伝えてい

ます。

源平合戦に見られる赤白対抗の構図は、大晦日に行われる紅白歌合戦や運動会などさまざまな場面で今でも使われています。日本の歴史に大きな影響を与えた源平合戦にまつわる伝承が、久喜地域にも残されていることにロマンを感じます。

問合せ 文化財保護課文化財・歴史資料 係(教育委員会内/内線382)

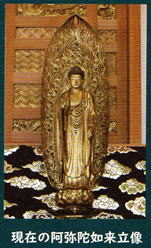

常徳院の阿弥陀如来立像と清久氏

久喜市上清久にある白幡山常徳院は、寺伝によれば、南北朝時代(1336~1392) に、清久地区周辺を本拠地とする清久氏一族の菩提寺として創建されました。また、同寺に伝わる陀如来立像は、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけての造像で、この清久氏一族の守り本尊と伝えられています。

久喜市上清久にある白幡山常徳院は、寺伝によれば、南北朝時代(1336~1392) に、清久地区周辺を本拠地とする清久氏一族の菩提寺として創建されました。また、同寺に伝わる陀如来立像は、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけての造像で、この清久氏一族の守り本尊と伝えられています。

平成20年(2008)に、この如来立像の胎内から、1点の文書が発見されました。書かれた時代は明暦3年(1657) で、書いた人は常徳院の当時の住職「鷟浦」という人物です。現在、寺に残されている位牌で 「興起快龍朔浦和尚」という人物がこの人にあたると考えられています。「快龍朔浦和尚」は、延宝3年(1675) に、拝殿や本尊などを再興し、殿堂等も修造するなどの功績を残したため、「興起」と称したと伝えられています。同寺には、「快龍朔浦和尚」の墓も残されていて、貞享3年に亡くなったこともわかっています。

文書には、阿弥陀如来立像を補修したことが書かれていました。具体的には、大檀那である戸賀崎太兵衛翁、榎本孫兵衛翁、小林内膳翁のほか、清久周辺に住む仏の道を信仰する多くの男性や女性の方々が援助をしてくれたことで補修することができたこと、そして、それらの方々が、現世では安穏な生活を送ることができ、後生では善き処に生まれ変わることができるだけでなく、それぞれの子孫もさかえ、すべてにおいて満ち足りることになるというような内容でした。

ちなみに、常徳院の境内は楕円形の小高い台地の上にあり、「伝清久氏館跡」と言われています。今も境内には、永仁6年(1298) の板碑や、応安元年(1368)の宝篋印塔などが残されていて、清久氏が活躍していた当時を感じさせてくれます。

問合せ 文化財保護課文化財歴史資料係 (内線383)