|

久喜史市調査報告書 第二集 清久村郷土誌 久喜史市編さん室 昭和59年2月

この郷土誌の原本は、今から七十年前(大正二年)清久村立清久尋常高等小学校において、当時の校長山口誠氏の下で、同校訓導山下金治氏が中心となって、五か月という短期間に調査、研究、執筆して完成されたものですが、今日まで貴重な郷土研究資料として、清久小学校に大切に保存され活用されてきました。 (以下、抜粋)

第三章 沿 革

第一節 豊臣時代以前の清久村

上古草昧の世、村の状態は如何なりしは、廸るべき記録も存せざれば、之を考ふるに由なし。只地名口碑等を総合してその大略を記せん。

上古 上古時代の清久村は沼湖多く至る所茅葦を以て掩はれたるが如し。南方綾瀬村(蓮田市)の貝塚も程遠からねば、いわゆる埼玉の入江の一部として小崎ケ池に連きし泥海なりしならん。その後漸く水涸れて村の北部に当り多少耕作に適する所を生ぜり。中曽根、上清久の地是なり。

奈良朝時代 奈良朝時代に当り、漸く人民の繁殖を見たり。すなわち武蔵国埼玉郡笠原郷の東端に中曽根村あり。是れ本村の源たり。中曽根の名元中畦に起る。すなわち湖沼に峡まれたる細長き土地なりしに起れるものなり。中曽根村東端に経塚あり是六万部村の起りしゆえんなり。(口絵2参照)

経塚(口碑) 六万部字本村にあり。聖武天皇の御宇僧行基東国を巡遊してこの地に来り、河原井沼の辺りに観音堂を建立し経文六万部を蔵めて去る。土民之を機とし、相謀りて傍に一寺を建つ六万部と称す。もって行基菩薩の功徳を唱え、六万部経転読する事年あり。経塚ほその経を埋めし所たりとも云い転読供養塔の跡ならんとも云えり。寺は今の清久尋常高等小学校の東北に接せし地にして南北朝時代迄存せしがついに焼失せり。今なお当時の古石を発掘せらる。観音堂は現今橋本其の所有にしていつの頃にか納めし額に

『お経塚村の名に呼ぶ六万部 今読みわたす橋本の堂』

とあり。これをもって案ずるに橋本家は旧家にしてあるいは六万部寺の住職の子孫ならんかと思わる。

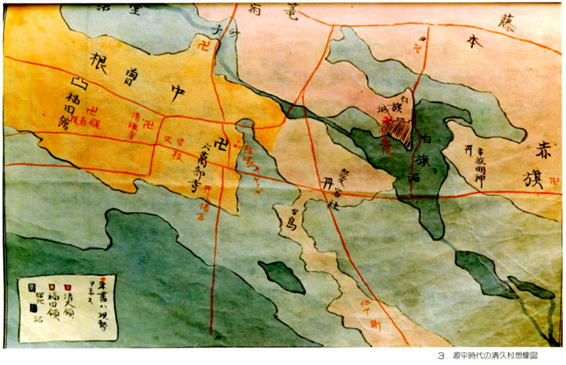

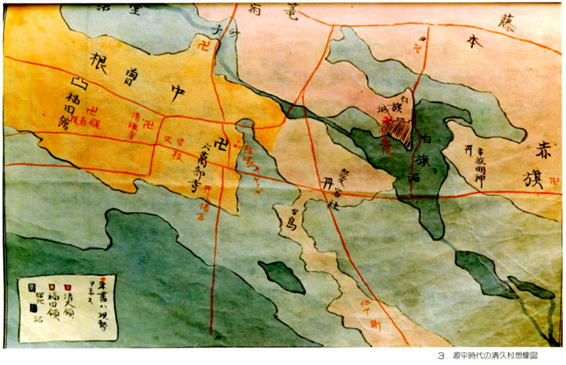

源平時代 下りて源平時代に当り、清和源氏大和守源頼親男福田二郎東国に下り菖蒲城を築きて之に拠る。中曽根に別館を建つ、現今館と称する地是なり。当時野与党の一族に清久次郎あり。清久山城守是なり。平清盛に属し常に福田氏と雌雄を争いしが漸次清久の土地を蚕食し遂に白旗城を奪取して是れに拠る。(口絵3参照)

白旗地 現今の雷電神社並びに常徳院境内一帯の地にして白旗沼を囲まる。清久城と称せしを後白旗城と改む。もって北条氏に属す。

清久次郎根拠を此処に定むるやその臣瀬田五郎をして加吾宿の地を藤本太郎をして藤本の地を小河原某をして赤旗の地を開かしむ。元弘三年(1333年)北条氏滅亡するや清久氏また亡びて、瀬田、藤本、小河原等皆農に帰す。瀬田繁太郎氏は実に瀬田五郎の子孫なり。川田某は藤本太郎の後にしてその差料と称する刀剣を伝る。また小河原家は系号を盗まれ子孫断絶せりといえどもその氏神たる赤旗明神は昔時を語るに似たり。

南北朝時代以後豊臣時代 下りて南北朝時代に至り福田賢物あり、父祖の業を受けて菖蒲の城主たり。新田氏の一族に数えられ一時勢力隆盛にして中曽根村の別館を修築し、観音院を建立す。後小田原北条氏に従い川越城主大道寺駿河守に仕えしが天正十八年豊臣秀吉、北条氏政を亡して関東五十八ヶ城を略奪するや、菖蒲城また陥り、福田頼則は伊達陸奥守に属せり。

経堂 下清久にあり維新の頃迄は観音堂ありて聖観音を安置せしが今ほ廃れて伝わらず。観音は戦国時代の作に係り、その傍に経文を埋めたりとかや。清福寺境内に紀念塔ありてその表面に

『経日有情能於此塔一香一華礼拝供養八十億却

生死重罪一時消滅生免災殃死生仏家 』

とあれども更にその由緒を知るに由なし。

白旗城跡 常徳院及び雷電神社境内一帯の地なり。清久次郎の居城と伝えらる。壕の跡とも思わしき所多少存せり白旗沼その周囲を巡りて自然の要害たり。今尚矢尻を出すことあり。

赤旗地 赤旗明神ありしに因るならん。清久次郎の氏神を祭る所にしてその臣小河原氏の住居せし所たり。昔時赤旗、白旗に対陣して戦争あり。遂に白旗の勝となりて白旗沼の地を上清久の有となりしとは伝説に過ぎざるべし。

所久喜八幡神社 大字所久喜字用水内にあり。応神天皇を祀る。所久菩の産土神にして社殿壮麗老松の下に鎮座す。創立の年代を詳にせずと錐も伝説に依れば本大字開墾の時、地祭りをなせし跡に祀れる者なりと云う。往古より氏子協力して土功祭祀に尽くし修繕土木を治むるに年あり。文久二壬戌年(1862年)氏子積石法を設け、資財を集むる爾後四年、以て社殿の新築を企画す。慶応二丙辰年(1866年)十月功全く成る。現今存在する物是なり。明治六年(1873年)村社に列す。境内にある巌島神社は市杵島姫命を祀る。社伝に日く、往昔本村西南に河原井沼あり、享保十三戊申年(1728年)開発して新田となすや、検地に際し、除地三十坪を給う。社殿は村費を以て創立せしが地盤が低く湿潤にして、風雨毎に社宇を損する事甚だし。故を以て明治七年十二月官許を得て、此処に移せりと云う。傍なる稲荷神社は倉稲魂命を祀る。

諏訪神社 大字下清久字宮浦新川沿岸にあり。建御名方命を祭る。境内の樹木雅趣に富み、神威の厳かなるを表わせり。中古火災に躍り、創立由緒為に不詳に帰せり。下晴久の産土神にして明治六年村社に列す。境内に五社あり、明神社は天照皇大神を祭り天神社は菅原道真を崇む。又稲荷社は宇迦之御魂命を奉祀せり。又熊野神社は伊弉冉尊・事解男命・速玉男命を合祀せり。社宮司社は祭神由緒共に不詳に帰せり。何れも石官又は木官にして規模至って小さし。案ずるに昔時下清久

の地神社多し、中古村内整理の必要により此処に遷祀せるものなるべし。

住吉神社 大字六万部字仁丁町にあり。底簡之男命・中簡之男命、上筒之男命を合祀す。六万部の氏神にして 境内老杉多し。されど社殿道路に接し、頑童相集りて悪戯をなすが故に柳か、神威を汚すの患いあるは遺憾とす。創立由緒不詳に帰してその昔を偲ぶ能わず。明治五年村社に列せられる。境内にある天神社は菅原道真を祀り、稲荷社は宇迦之御魂命を祭る。

愛宕神社 大字六万部字谷田向にあり。迦具土命を祭る。丘陵上に鎮座す。是れ昔時小河原井草地に突出したる島地に創出せしものなるべし。境内樫木多く夏時納涼に適す。傍の稲荷神社は、宇賀魂命を祭る。

太神宮社 大字六万部字本村にあり。天照大御神を祀る。伝え云う、文永年間(1264~1275年)土民相語らいて伊勢神社に詣ず、帰りて之を創立せりと云ぅ。蓋し是れ、伊勢参拝の先覚にして、以後大神宮に参拝する者必ず本社に集まり、決別の宴を開き道中の無事を祈祷せりと云う。境内杉樹多く鬱蒼として神ざびたりe傍の稲荷社ほ宇賀魂命を祀り三峰神社は伊弉諾尊、伊弉冉尊を合祀す。

六所神社 大字六万部字六所にあり。大己貴命・素戔嗚命・瓊々杵尊・布田(留)大神・伊弉冉尊・大宮女大神の六柱の神を祀る。老樹鬱蒼として座ろに神威の俊厳なるを感ぜしむ。神前にある梧桐は稀に見る大木にして遠き神代を物るが如し。傍なる稲荷社は倉稲王命を祀り八幡神社は本多別命を祀る。

長宮神社 上清久字長宮にあり。息長足姫命を祀る。昔時は長宮明神社と唱え、鷲宮、久伊豆、長宮を合殿せしものにして光明院の持たり。天正年間(1573~1592年)上清久の産土神として奉祀せる者にして社殿は杉森に囲まれ、新川その流れ遠く之を望めば恰も狐山の如し。境内に宇迦之御魂命を祀る稲荷社あり。

雷電神社 上清久字白幡にあり。別雷命を祀る。俚俗白幡様是なり。社伝に日く本社は

白幡光明雷王大権現と号し、古へ足利高興白旗を納めしよりかく号せし由を云えど高興の名聞く事なし伝え靴りしならん。祭神は雷電神・本地十一面観音の立橡にて丈七寸余行基菩薩の作と伝えられしが維新の際、神仏混合を禁じられしより、現時の如く変えたるなり。境内常徳院境内に続き松、杉、雑木林を以て固まる。是白幡城の一部にして昔時は白幡沼中の島地なりしが水漸く涸れて現時の状態をなせるが如し。本社にほ雷槌、竜の牙を奉置す。又弘法大師雨乞いの石と称するものあり。傍に弘法大師の掘りしといぅ無尽井と称するあり。是本社雨乞組合の所以にして上清久を始め五箇に亘り、一回の祈願数百金を投ずると云わば如何盛大なるを偲ぶに足らん。境内三社あり。天神杜は菅原道真を記り浅間守社は木花佐久夜比売命を祭る。又市杵島姫命を祀る厳島神社は、元白幡沼の主神にして沼中に島ありしが明治三年(1870年)現今の位置に遷祀せるものなりという。

口碑に日く昔白旗、赤旗に各々陣を構え百姓一揆の争いありしを弁財天是れが和を計りたり。弁財天は厳島神社なり。されど事児戯に類して信ずるに足らず。

八幡神社 誉田別命を祀れる八幡神社は上清久字八幡台にあり。境内広からざるも数株の老樹は広漠たる田野と対称して雅致あり。

久伊豆神社 北中曽根の村社久伊豆神社は字森下にあり。大己貴命を祀る。明治三午年十一月村社に列す。境内老杉多く鬱として神さびたり。傍なる稲荷神社は宇迦之御魂命を祀る。

八幡神社 北中曽根字薬師前にあり。本田別命を祀る。境内の黒松は海岸の祠の感あり。

諏訪神社 北中曽根字森下にありて、建御名方命を祀る。

愛宕社 北中曽根字川妻にあり。迦具土命を祀る。丘陵上にあり石段を以て上下す。由緒詳ならず。

金山神社 金山彦命を祀る金山神社は北中曽根宇戸ケ崎にあり。

道祖神社 猿田彦命を祀る道祖神社は、北中曽根字森下にあり。世俗道六神是なり。境内

の榎木と唱い、高く雲を凌ぎ優に七、八百年の星霜を経たる者なるべしという。

清福寺 下清久字鶴ノ谷にあり。久喜本町光明寺の末にして新義真言宗に属す。後柏原天皇の永正二年丑三月(紀元二一六五年)(1505年)果山上人の開基たり。瑠瑠山清福寺と号す。その後漸く衰頗に帰せしを霊元天皇の寛文十二壬子年(紀元二三三二年)(1672年)宥源上人中興す。現今存在する本堂(間口六問三尺奥行五間三尺)庫裏(不詳)は何れもその儘現存せるものにして、二百四十余年を経たり、蓋し本村有数の古建築物ならん。本尊不動明王は木像にして行基菩薩の作なり。庭前の公孫樹は、高く雲を凌ぎ座ろに昔時を偲ばしむ。境内に仏道三宇あり。薬師堂は薬師瑠璃光如来を安置す。一尺二寸の立像にして行基菩薩の作たり。又観音堂には十一面観世音を安置す。

香最寺 六万部字堂沼にあり、本郡鷲宮村大字鷲宮霊樹寺の末寺にして曹洞宗に属する。竜雲山地蔵院と号す。後光明天皇慶安二己丑年(紀元二三0九年)(1649年)本山九世触山鷺芸の開基たり。本尊延命地蔵尊は銅仏の座像にして長一尺弘法大師の作なりと云う。境内広く本堂、庫裏、鐘楼堂あり頗る壮麗なりしが明治十五年(1882年)八月火災に罷り僅かに鐘楼堂を残して烏有に帰す。時に西北風激しくさしもの大伽藍も瞬時にして焼失し、全く全滅の姿なりしも大般若経五百巻本尊地蔵尊は不思議にも災厄を免れたり。未だ再建の機運にも至らざれども取り散らされし礎石は、昔時の面影を語るに似たり。

清鏡寺 霊樹寺の末寺にして竜光山清鏡院と号す。北中曽根字金子にあり。曹洞宗に属す。正親町天皇文禄四乙末年(紀元二二五五年)(1595年)徳応昌燐の開基たり。本尊薬師如来はその由緒を詳にせず、本堂は中古火災に罹り、今ほ民家に異ならず、境内にある毘沙門堂には毘沙門天を安置す。

観音院 北中曽根字森下にあり。真言宗新義派山城国愛宕郡下京東瓦町(京都市東山区)智積院の末寺なりしが明治十八年十月十二日北埼玉郡正能村(騎西町)竜花寺末寺に帰す。北中曽根旧家福田家の家系譜に依れば当寺は、正親町天皇の天正十年(紀元二二四二年)(1582年)照宥上人同村字西浦に開基す。是観音院の始めにして、後元禄年間に至り、福田長右衛門亮長今の地に移したり。然るに松平伊豆守信綱の怒りにふれ取りつぶされしが、後宥寿代再建せり是現今存在する堂宇なり。救世山と号す。本尊地蔵菩薩は、三尺余の立像にして弘法大師の作なりという。境内にある観音堂は、聖徳太子の作なりと云う八寸七分の正観世音を安置す。毎年三月十五日は、馬町と称し数十頭の乗馬堂宇を巡り、殿賑を極む。又傍なる不動明王は、天正十八年(1590年)下総国成田山新勝寺の不動尊を勧進せしものなりという。

常徳院 上清久字白旗にあり。霊樹寺の末寺にして曹洞宗に属し白幡山権現寺と号す。正親町天皇天正十三年(紀元二二四五年)起屋庭宗の開山たり。本堂四十五坪庫裏二十七坪の大伽藍にして広き境内を有し、雑林鬱蒼として人をして思わず襟を正さしむ。本尊弥陀は、慈覚大師の作にして高さ一尺余、清久次郎の守本尊なりしと云い伝う。是その開帳の勘瀬田氏赤飯を献ずる所以なりと。瀬田氏は清久次郎の臣瀬田五郎の遠孫なりと言う。当寺には此の他聖徳太子自作の寿像及虚空蔵且運慶の作に係る毘沙門天並びに春日の作千手観音を安置す。又当寺には、白旗観音即ち権現の本尊も安置せらる。

燈明寺 上清久字新川台にあり。東京市深川区深川霊岸町雲光院の末寺にして浄土宗に属し、熊野山春応院と号す。後光明天皇正保二年(紀元二三〇五年)(1645年)潮呑上人の開山たり。潮呑は正保三年京都東山新黒谷金戒光明寺へ転住し慶安三年(1650年)四月十三日示寂す。此阿茶の局の師にして同女の位牌あり、雲光院殿一位の尼公昌挙周栄大法女寛永十一年(1634年)正月二十一日とあり。本尊阿弥陀如来は三尺の立像にして右の二菩薩と共に安阿弥の作なりと云い伝う。又堂中にある一尺の立像地蔵菩薩は、弘法大師の作にして坂東三十三番の中その二十七番の札所なり。境内にある開山堂は、往誉潮呑を安置す。

光明院 真言宗新義派に属し上清久字藤本にあり。茨城県下総国書飾郡前林村(茨城県総和町)東光寺末にして瑠璃山地蔵寺と号す。本尊地蔵菩薩は、鳥仏師の作にして、藤本三郎の守本尊たり。境内に薬師堂あり薬師如来を安置す。長さ一尺余の立像にして弘法大師の作なりという。傍なる公孫樹は、六百年の星霜を経たるものならんという。

太芳寺 上清久字蔵前にあり。北埼玉郡大桑村(加須市)大字南篠崎普門寺の末にして真言宗新義派に属し天竜山観音院と号す。本尊不動明王は元禄年間北埼玉郡不動岡村勝願寺不動尊を勧進せしものなりという。境内にある観音堂は、正観世音を安置す。

円明院 上清久字道下にあり。燈明寺の末寺にして浄土宗に属す。幡松山と号す。本尊阿弥陀は戸賀崎隼人義氏の守本尊たり。堂宇漸く衰頗して昔時の姿を留めずと錐も神授院大山栄芳居士、徳授院春光胤芳居士、神徳院熊山栄芳居士の墓碑三基は無念流の奥義を永遠に物語れり。

奈良時代の清久村想像図 清久村郷土誌口絵より

源平時代の明治時代初期の迅速図より

|