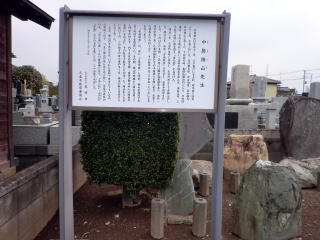

「新建久喜遷善館記」復刻石碑:久喜市公文書館:

久喜市下早見85-1

「撫山先生終焉の地」碑:久喜中央2

撫山中島先生の墓:光明寺:久喜市本町1-9-56

遷善館の推定場所:古老の話により、久喜市中央4丁目

愛生会病院のあたりと伝えられている

当時の私は、その意味を知らずに歌ったが、市民大学に入り、中島敦の会の講義を聴き、初めて、久喜地区には素晴らしい教育の伝統があり、それが江戸時代の遷善館から始まったことを知った。

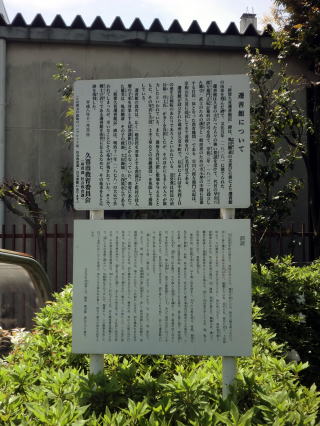

久喜市公文書館の前庭に「新建久喜遷善館記」の碑が建っている。

その前に久喜市教育委員会の立札があり、次のように記されている。

遷善館について

「新建久喜遷善館記」碑は、亀田鵬斎の文並びに書により遷善館の由来を刻んだ碑で、文化五年(一八〇八)に建てられた。

遷善館は久喜の主だった人々の強い要請を受けて代官の早川八郎左衛門正紀が幕府の許可を得て、享和三年(一八〇三)に設立した郷学(武士のための藩学と一般庶民のための寺子屋の中間に位置する官民一体となった教育機関)である。早川八郎左衛門正紀は、享和元年久喜に赴任してきて善政を行った名代官である。

遷善館が設立された場所は久喜本町で、伝承によれば中央四丁目の愛生舘病院のあたりであろうといわれている。造営費は村民の清兵衛(井上氏)が多くを負担したが、そのほかにも多くの人々が協力したといわれている。また、幕府も許可に際し敷地を与えるとともに、その年貢と夫役(土木工事などの労働課役)を免除して援助している。

遷善館の教育は、広く一般庶民を対象とする教諭日と町村の役人層の指定を対象とする経書講釈日とからなっていた。教育に当たった儒者は、亀田鵬斎・その子の綾瀬・大田錦城・久保築水らである。

「久喜遷善館記」碑は、明治十一年(千八百七十八)の大火で失われてしまったが、幸いなことにその拓本が残されていた。そこで、郷土の誇りである遷善館を後世に伝えるために、その拓本をもとに碑を復刻した。

平成八年十一月吉日 久喜市教育委員会

(所管課 社会教育課)

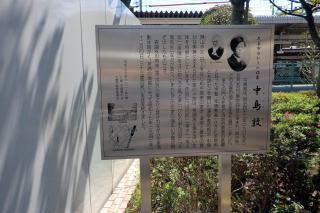

この碑は、中島撫山没後に、六男田人(たびと)が亡父の偉業をたたえるために建てた碑で、久喜中央2丁目にあります。

撫山は、文政12年(1829)4月10日、江戸亀戸(かめいど)(東京都江東区)に生まれました。江戸末期の学者で文人として名高い亀田鵬斎(かめだほうさい)の子綾瀬(りょうらい)(ともに久喜遷善館(せんぜんかん)教授)や孫鶯谷(おうこく)に師事し、亀田鵬斎の学問を継承した明治期における中心的な存在でした。

撫山は、明治2年(1869)に現久喜市本町1丁目に移り、同5年に本籍を久喜本町に移しました。同6年には私塾「幸魂教舎(さきたまきょうしゃ)」を開き、漢学(論語など)や和学(日本書紀・古事記など)を教えました。同塾を同42年(1909)に久喜中央2丁目に移転後、同44年、83歳でこの地で没しました。墓所は本町1丁目の光明寺にあります。

門弟は、埼玉県東部地域を中心に近県までに及び、国会議員・県議会議員・町村長などのほか、郷土の経済・文化の面で中心となって活躍しました。

また、明治44年の撫山没後には、田人の長男敦(あつし)が久喜に引き取られ、2歳から6歳までここで生活しました。

敦の作品「李陵(りりょう)」「斗南(となん)先生」「狼疾記(ろうしつき) 」「かめれおん日記」などには祖父撫山、6人の伯父(叔父)たち、父田人などの生き方や中島家の家学の伝統が色濃く反映されています。また、「光と風と夢」は芥川(あくたがわ)賞候補となり、「山月(さんげつき)記」は現在、高等学校の現代国語の教科書に載っています。

撫山終焉の地は、このように郷土の人材を育成した場であるとともに、現代文学に光を放った中島敦文学の原体験の場であるという二つの意味を持ち、久喜市にとって貴重な文化遺産であり、市指定有形文化財となっています。

問合せ 文化財保護課文化財・歴史資料係(内線4323)

遷善館(せんぜんかん)

「新建久喜遷善館記」碑は、亀田鵬斉(かめだほうさい)の文および書により、遷善館の由来を刻んだ碑で、文化5年(1808)に建てられました。碑は明治11年(1878)の久喜町の大火で失われてしまいましたが、幸いなことにその拓本(たくほん)(紙にあてて刻まれた文字を写しとったもの)が残されていました。そこで、郷土の誇りである遷善館を後世に伝えるために、その拓本をもとに碑を平成8年(1996)、久喜市公文書館の前庭に復刻しました。

遷善館は江戸時代後期、久喜の主だった人々の強い要請を受けて、代官早川八郎左衛門正紀(はやかわはちろうざえもんまさとし)が幕府の許可を得て、享和(きょうわ) 3年(1803)に設立した郷学(ごうがく)(武士のための藩校と一般庶民のための寺子屋の中間に位置する官民一体となった教育機関)です。早川八郎左衛門正紀は、享和元年、久喜に赴任(ふにん)してきて善政を行った名代官です。

遷善館が設立された場所は久喜本町で、伝承によれば現在の久喜中央4丁目のあたりだといわれています。造営費は村民の井上清兵衛(いのうえせいべえ)が多くを負担しましたが、そのほかにも多くの人々が協力したといわれています。また、幕府も許可の際、敷地を与えるとともにその年貢(ねんぐ)と夫役(ぶやく)(土木工事などの労働課役)を免除して援助しています。

遷善館の教育は、広く一般庶民を対象とする教諭日(きょうゆび)と町村の役人層の子弟を対象とする経書(けいしょ)(儒教(じゅきょう)の経典で、四書・五経など中国古代の知識・人格に優れた人物の教えを記した書物)の講釈日(こうしゃくび)からなっていました。教育にあたった儒者は、亀田鵬斉、その子綾瀬(りょうらい)、大田錦城(おおたきんじょう)、久保筑水(くぼちくすい)らです。

遷善館の教育は、広く一般庶民を対象とする教諭日(きょうゆび)と町村の役人層の子弟を対象とする経書(けいしょ)(儒教(じゅきょう)の経典で、四書・五経など中国古代の知識・人格に優れた人物の教えを記した書物)の講釈日(こうしゃくび)からなっていました。教育にあたった儒者は、亀田鵬斉、その子綾瀬(りょうらい)、大田錦城(おおたきんじょう)、久保筑水(くぼちくすい)らです。

遷善館は、「埼玉県史料叢書(そうしょ)4」によると、文政3年(1820)吉岡治郎右衛門(よしおかじろえもん)支配中に廃止されました。

今でも、久喜小学校、本町小学校、久喜中学校の校歌の歌詞の中には、「遷善館」の文字が見られます。

「新建久喜遷善館記(しんけんくきせんぜんかんき)」碑

泰山(たいざん)頽(こぼ)ちて梁木(りょうぼく)壊(やぶ)る

「中島撫山(なかじまぶざん)の墓」とその一族

久喜市本町一丁目の光明寺(こうみょうじ)に、中島撫山の神式(しんしき)の墓があり、市の有形文化財に指定され、撫山先生の略歴を記した案内板も設置してあります。

久喜市本町一丁目の光明寺(こうみょうじ)に、中島撫山の神式(しんしき)の墓があり、市の有形文化財に指定され、撫山先生の略歴を記した案内板も設置してあります。

中島撫山は、明治44年(1911)6月24日に亡くなり、同月27

日に埋葬されました。

現在、市公文書館に保存されている拓本(たくほん)から、孫の賾臣(もとおみ)(長男靖(やすし)の子) 撰文(せんぶん)の墓誌(ぼし)も一緒に埋められたことが分かってきました。賾臣は、祖父の死に対して、孔子(こうし)が自分の死を予知して歌った「泰山頽ちて梁木壊る」の言葉を引用して、その功績を称(たた)えています。

墓域には、撫山の墓のほかにも、①撫山の妻、②・③撫山の妹・弟、④~⑧撫山の長男靖とその妻子、⑨撫山の六男田人(たびと)の子など、9基の墓に、総勢10人の方が撫山と一緒に静かな眠りについています。

それぞれの墓に彫られた文字と人間関係は、おおむね次のとおりです。 ①「撫山先生配(はい)亀田氏之墓」(撫山の後妻よし[きくともいう]の墓) ②「うた自刀(とじ)のはか」(撫山の実妹有多(うた)の墓) ③「杉陰(さんいん)中嶋先生之墓」(撫山の異母弟榮之甫(えいのすけ)の墓。当時南画家(なんがか)として活躍した人物です) ④「綽軒(しゃっけん)中嶋先生之墓」(撫山の長男靖の墓。現在の栃木市内に明誼(めいぎ)学舎(がくしゃ)を設立し、地元の教育に活躍した人物です)⑤「麻須(ます)刀自墓」(靖の先妻麻須[やすともいう]の墓) ⑥「綽軒先生配小林氏之墓」(靖の後妻美津(みつ)の墓) ⑦「やへ長兒(ちょうじ)のはか」(靖の長女八重の墓)⑧「關雄(せ きお)墓」(靖の長男関雄の墓) ⑨「中島敬(けい)・敏(さとし)両兒(りょうじ)墓」(田人の子どもの敬と敏の二人の墓) 「中島撫山の墓」を訪れた際に、その一族の墓にも目を向けてみると、新しい発見があるかもしれません。

問合せ 文化財保護課文化財・歴史資料係(菖蒲総合支所内/内線372)

代官早川八郎左衛門について、「享和元年(一八〇一)六三歳のとき武蔵国久喜へ転任十万石を支配することとなったが、ここには遷善館を設立した。文化五年(一八〇八)七十歳で江戸に病没し、本所太平町の霊山寺の塔頭子院に葬られた。

早川八郎左衛門は竹垣三右衛門直温、岡田清助恕とともに寛政三代官と称せられている。」

江戸時代の名代官 早川八郎左衛門正紀(はやかわはちろうざえもんまさとし)

久喜市に「名代官」と 称えられた代官がいたのをご存じでしょうか。

江戸時代、久喜には 米津(よねきつ)氏が治める久喜藩がありましたが、寛政 10年(1798)に 出羽国(でわのくに)村山郡長瀞(ながとろ)(現山形県東根市)に領地替えとなります。その結果、久喜藩の領地は幕府領となり、享和元年(1801)には、当地の代官として早川正紀が着任しました。

早川は、通称を八郎左衛門といい 元文4年(1739)に笠間藩主 井上河内守(いのうえかわちのかみ)の家臣 和田市右衛門(わだいちうえもん)の次男として生まれ、のちに徳川御三卿の一つ 田安(たやす)徳川家の家臣早川正諶(まさのぶ)の養子となります。その後、明和3年(1766)、28歳の時に早川宗家(そうけ)の早川正與(まさとも)の跡を継ぎ、幕臣となりました。

天明元年(1781) 43歳の時に初めて代官に任じられ、出羽国尾花沢市(現山形県尾花沢市)5万石を治めました。天明7 年(1787)には 美作国(みまさかのくに)、久世(現岡山県真庭市)に転任し 備中国(びっちゅうのくに)笠岡(現岡山県笠岡市)も兼ねて7万石を治め 、郷学(ごうがく)「典学館(てんがくかん)」・「敬業館(けいぎょうかん)」を設立するなど、民衆教化に務めました。寛政9年(1797)には多くの功績が認められ、幕府から褒賞を授かっています。

年(1787)には 美作国(みまさかのくに)、久世(現岡山県真庭市)に転任し 備中国(びっちゅうのくに)笠岡(現岡山県笠岡市)も兼ねて7万石を治め 、郷学(ごうがく)「典学館(てんがくかん)」・「敬業館(けいぎょうかん)」を設立するなど、民衆教化に務めました。寛政9年(1797)には多くの功績が認められ、幕府から褒賞を授かっています。

享和元年 63歳の時に

武蔵国久喜10万石に転任となります。久喜では、享和3年(1803)に郷学「遷善館(せんぜんかん)」を設立するほか、利根川や荒川などの治水事業にも手腕を発揮しました。「名代官」と称えられた早川は、文化5年(1808)、病のため 70歳で亡くなっています。現在、郷土資料館では、早川が晩年に記した「六教解」( 明(みん) の洪武帝(こうぶてい)が民衆教化のために発布した教訓「 六諭(りくゆ)」の解説書)を常設展示室で紹介しています。

問合せ文化財保護課文化財・歴史資料係(菖蒲総合支所内/内線372)

本市では、平成7年に市民大学を開校し、2年後には大学院も開設するなど、大学の卒業生及び大学院の修了生の現在までの延べ人数は600人を超えるまでになっています。みな、自ら学びたいという意欲によって入学した人たちばかりです。

今から200年以上も前に同じような意欲をもった住民の要望がきっかけになって、当時この地を治めていた代官の早川正紀(まさとし)が尽力した結果、享和(きょうわ)3年(1803)に設立されたのが郷学(ごうがく)(庶民の教育機関)遷善館です。現在の市民大学の先駆けともいえるような学校でした。

このような中、地元の住民の中で、遷善館の設立・運営に対して率先して私財を投じたのが、久喜本町(くきほんまち)の有力者・井上家の顕亮(けんりょう)という人物であるといわれています。

本町(ほんちょう)一丁目の天王院(てんのういん)には顕亮を含む井上家の墓3基が今も残されています。それぞれの墓には文章が刻まれていて、写真左から、(1)一代で財をなし久喜藩の財政困窮をも陰で支えた井上勝政夫妻の墓、(2)勝政の長男で江戸に出て医者となった井上顕亮夫妻の墓、(3)顕亮の長男で若くして家を継ぎ遷善館に学んだ井上義輔夫妻の墓であることなどが記されています。

また、顕亮の次男の晋(すすむ)は、祖母の生家(せいか)で幸手の豪商・金子家を継ぎます。若くして江戸に出て、後に遷善館で講義を行う亀田鵬斎(ほうさい)等に学び、後に自らも金子竹香(ちくこう)と名乗るなど、書家・蔵書家として江戸の文人の間でも知られるようになる人物です。幸手の聖福寺(しょうふくじ)には、鵬斎の子の亀田綾瀬(りょうらい)の手による竹香の墓碑が今も残されています。

住民の学びに対する意欲は遷善館の時代から続く久喜市の教育の伝統であるともいえ、明治になると、中島撫山(ぶざん)の私塾幸魂(さきたま)教舎や、江面村の宮内翁助(おうすけ)が創立した私立学校明倫館(めいりんかん)等にも受け継がれていきます。

井上家三代の墓 久喜市ホームページ 連載久喜歴史だより2021年6月29日より

たまたま仕事の関係で岡山に行ったので、真庭市久世に早川八郎左衛門の像を訪ねてみた。

像は小さな敷地にあり、横には大きな樹が茂っていた。前は鉄製の扉が閉まっていた。外から写真を撮ろうとしていたところ、どこからか中年の女性が来て、「門を開けますから、どうぞ、早川代官様をゆっくり見て行ってください。いつも掃除をしているのだけど、すぐ、葉が散らかってしまって」といいながら、門を開けてくれた。早川代官は、この地でも領民に親しまれていたというが、今でも敬愛され、ここまで大事にされていることを知った。

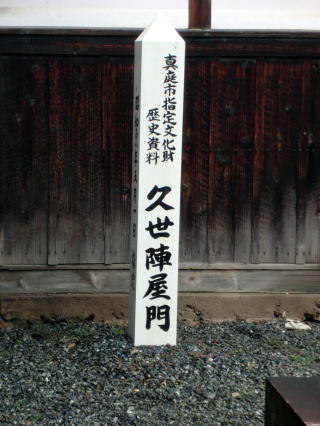

門の前には、次のように記されていた。

早川八郎左衛門正紀

正紀(まさとし)は元文四年(一七三九)に江戸で生まれる。第二十代の代官として天明七年(一七八七)六月に久世着任以来、享和元年(一八〇一)十月関東地廻役代官に転ずるまでの十四ケ年在任した。

在任中、正紀は年貢収取を従来の「定免」方式から「検見」方式に切り替えることによって、年貢を無理なく収取する一方赤子間引の禁止や生活の質素倹約を奨励し、庶民の教育のための久世教諭所と典学館の建設を行った。また現在、国の天然記念物に指定されている「虎斑竹(とらふたけ)」の保存にも力を入れ、その自生地を保護した。このように、正紀は久世代官として在任中数多くの善政を施し、管下百姓達から名代官と仰がれ、文化五年(一八〇八)十一月十日六九歳で病没した。

像のわきには、真庭市指定文化財史跡 久世陣屋跡 昭和三十八年五月一日指定の表示もあった。

中島敦の小説『斗南先生』

中島敦の小説『斗南先生』には、中島家の実在の人物が登場することや、「利根川べりの田舎」という表現で中島家の久喜新町宅が紹介されていること、そしてこの小説がほぼノンフィクションであることなどが、本市にとって意味のあるものとなっています。

中島敦の小説『斗南先生』には、中島家の実在の人物が登場することや、「利根川べりの田舎」という表現で中島家の久喜新町宅が紹介されていること、そしてこの小説がほぼノンフィクションであることなどが、本市にとって意味のあるものとなっています。

斗南先生は、安政6年(1859)に中島撫山の次男として江戸で生まれます。名前は端蔵、名乗りはまさし斗南・勿堂は号です。

敦も、小説の中で、「6歳で書を読 み、13歳で漢詩漢文を能くした」と記し、「非常な秀才」「儒学的な俊才」と評するほどでした。

明治15年(1882)には、久喜本町宅に私立学校言揚学舎を開いて舎主となりました。しかし、数年で弟の竦之助に引き継いでしまいます。

明治21年(1888)に政事小説『野路之村雨』を著し、翌年に无邪志会という政治団体を設立し、翌々年の第一回の衆議院議員選挙に立候補しますが、あえなく落選してしまいます。

その後、県会議員であった宮内翁助(中島撫山の弟子、後に衆議院議員となる)と意気投合し、明治26年(1893)に翁助と一緒に私立専門学校明倫館を設立して館長の職につきます。しかし、明治32年(1899)に館長の職を辞してしまいます。

明治35年(1902)に中国に渡り、久喜の地での目立った活動はこのころでほぼ終わり、昭和5年(1939)に病気で亡くなります。

敦は、伯父・斗南先生の死によって、それまでの子どもじみた発想に気づかされ、冷静になって本当の自分の心を取り戻し、大人へと成長することがで きたのです。

皆さんも、ぜひ中島敦の小説『斗南先生』を読んで、市ゆかりの人物に思いをはせてみてください。

問合せ 文化財保護課文化財・歴史資料係(菖蒲総合支所内/内線370)

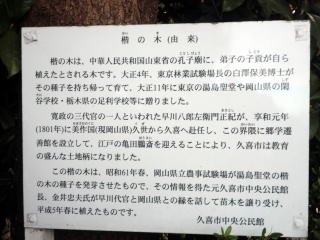

楷の木は、中華人民共和国山東省の孔子廟に、弟子の子貢が自ら植えたとされる木です。大正4年、東京林業試験場長の白澤保美博士がその種子を持ち帰って育て、大正11年に東京の湯島聖堂や岡山県の閑谷(しずたに)学校・栃木県の足利学校等に贈りました。

寛政の三代官の一人といわれた早川八郎左衛門正紀(まさとし)が、享和元年(1801年)に美作国(みまさかのくに)久世(くぜ)から久喜へ赴任し、この界隈に郷学遷善館を設立して、江戸の亀田鵬斎を迎えることにより、教育の盛んな土地柄になりました。

この楷の木は、昭和61年春、岡山県立農事試験場が湯島聖堂の楷の木の種子を発芽させたもので、その情報を得た元久喜市中央公民館長、金井忠夫氏が早川代官と岡山県との縁を話して苗木を譲り受け、平成5年春に植えたものです。 久喜中央公民館

「元来郷学は一郷の人民の要求に発するもので、郷の支配階層の強い要請に対して領主が允許を与えて設立されたものである。遷善館もかねてよりこの要望があったがこれまで実現しなかったものが、寛政年間に入って聖堂の改革をはじめとする幕府における教学振興の機運際会して、再び建学の要求高まるなかで、すでに美作・備中にて典学館・敬業館の二館を設立して成功を収めた早川代官を迎えて、官民の合意を得て一挙に実現したものである。

遷善館建学の目的は、館記にある通り『父父たり、子子たり、兄兄たり、弟弟たり、夫夫たり、婦婦として」人倫の道を郷民に徹底させようとしたもので、当時漸く庶民文化抬頭し、温存されてきた封建的社会秩序を揺るがしつつあった時で、幕府においてもこれが防衛策を教学に求めたが地方においても同じ線において郷学に期待をかけた。」

久喜市教育委員会の「中島撫山関係調査報告書(Ⅰ)」では、次のように述べている。

鵬斎は宝暦二年(一七五二)江戸神田で生まれ、父万右衛門は鼈甲商を営んでいた。鵬斎は名は長輿、字は穉龍、初めは翼、字は図南。善身堂と号した。幼名は彌吉、後に文左衛門、幼にして儒者井上金峨の門に入り、古今の経書を読破し早くも一家の説をなし、駿河台の塾には旗本の子弟多数が学び盛況であった。しかし松平定信が老中首座となり聖堂の改革を行うや、折衷学派に属していた鵬斎はあえてこれに迎合せず、ために、異学の徒、五鬼の第一人者と目されその忌憚に触れ、たちまち門人たちの足は遠のいてしまった。やがて金杉村(現台東区)に退き、詩文を作り酒を嗜み、「是世に書は亀田、絵は文晁」と言われたが、文政九年(一八二六)七十五歳で没した。

鵬斎が遷善館に招かれた点について、早川代官といかなる関係にあったか詳しく知ることはできないが、八潮市八条の大経寺境内にある早川代官の碑「早川君遺愛碑」の文中に「先是君遺鵬斎翁教諭之」とあることから、鵬斎と早川代官との間には何らかの交誼があったのではないかと考えられる。また彼は下総の関宿候から儒官として招かれていたが、彼自らはこれを受けず子綾瀬を推していることもあり、異学の禁以来江戸お構いのような形となって下総から久喜地方に遊ぶことも少なくなかったことが推定され、久喜町の有力者たちと相知る関係があったことも考えられる。文化八年(一八一一)遷善館で鵬斎還暦の祝宴が開かれたことが記録されているが、ここにも遷善館発起人である久喜町の有力者たちと個人的親交があり、懇請されて遷善館の教育活動に協力したことが想像される。しかし鵬斎は元来自由人的性格の人で、生涯主取りせず事業に傾倒したことはなく、遷善館の教育についても指導的役割を果たしたとすることはむずかしい。「新建久喜遷善館記」の碑文は亀田鵬斎の作である。

文政12(1829)4.12~明治44(1911)6.24

漢学者・私塾経営者。江戸亀戸(東京都江東区)生まれ。名は慶、通称慶太郎。字を伯章、号を撫山・演孔堂・佐知麻呂といった。

少年期、漢学を出井貞順に学び、その紹介で亀田綾瀬・鴬谷父子に師事した。安政5年(1858)江戸両国矢ノ倉で漢学塾を開いたが、翌年神田、慶応2年(1866)鹿室村(さいたま市岩槻区)の塾に移った。

続いて明治2年(1869)近くの久喜本町(久喜市)に移り漢学塾を開いた。5年本籍を久喜本町に移し、この地に永住することにした。6年神道教導少講義に補せられ教導職を兼ねた。これを機に自宅に幸魂教舎を開設して地域の教導に尽くした。その仁徳と学殖を慕うもの近隣に満ち、その数1,500余人といわれる。また、撫山の2男端蔵・3男竦之助も父と共にこの地に移り塾生の指導に当たっている。撫山歿後も漢学塾は引き継がれ、久喜地方の教学の基となって教育上大きな影響を及ぼした。一方、撫山は全国各地を遊歴し多くの漢文を残し、その著書に「演孔堂詩文」がある。また、書をよくし、近隣の神社の幟等を揮亳した。久喜市の中島家宅地に撫山の碑「撫山中島先生終焉の地」が建碑された。

左の石碑は、「撫山中島先生終焉の地」とある。

久喜市久喜中央2の個人宅にひっそりと建っている。

そのそばに、久喜市教育委員会の立札があった。次の説明が記されている。

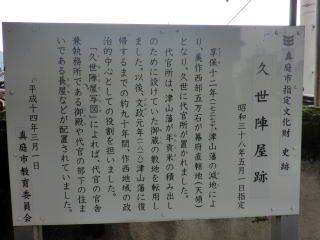

中島撫山邸宅跡

撫山中島啓太郎は文政十二年(一八二九)江戸亀戸に生まれた。江戸末期の学者で文人として名高い亀田鵬斎の子綾瀬(ともに久喜遷善館教授)、孫鶯谷に師事し、明治期における亀田鵬斎の学問を継承する中心的存在であった。明治二年に現久喜市本町一丁目に移り、六年に国学の塾「幸魂教舎」を開き明治四十二年(一九〇九)に現在地に移転、同四十四年八十三歳この地で没した。門弟は埼玉県東部地域を中心に近県にまで及び国会議員、県会議員・町長・村長等の他、郷土の経済・文化の面で中心となって活躍した。

また明治四十四年には撫山の第六子田人の長男敦が祖父撫山の没後、久喜に引取られ、六歳までここで生活した。敦の作品「李陵」 「斗南先生」 「狼疾記」 「かめれおん日記」等は、祖父撫山六人の伯父、父親田人等の生き方をそして中島家の家学の伝統を色濃く反映しているものである。中島敦の作品「光と風と夢」は芥川賞候補となり、「山月記」などは現在の高等学校のほとんどの現代国語の教科書に載せられている。

中島撫山の住居は、このように撫山が郷土の人材を育成した場であるとともに、現代文学の上に光をはなった中島敦の文学の原体験の場であるという二重の意味を持ち久喜にとって貴重な文化遺産である。

平成十三年五月吉日 久喜市教育委員会

久喜市の光明寺には、中島撫山先生の墓がある。

そこには、次のように記載されていた。

中島撫山先生

中島撫山は文政十二年、江戸亀戸に生まれ、明治四十四年、八十三歳、久喜で歿した。名は慶太郎、字は伯章(はくしょう)・佐知麻呂、号は撫山と称した。十四歳の時、亀田綾瀬の門に入り、その歿後は、その子鴬谷に就いて漢学や国学を学んだ。安政五年、三十歳で両国に塾を開き「演孔堂」と名付けた。

明治二年、久喜本町に移住し、永住の地とした。明治六年、私塾「幸魂教舎」を設立し、漢学や国学を享受した。これは江戸末期、この地には郷学遷善館があり、当時一流の学者であった亀田鵬斎とその子綾瀬らを師に招き、充実した講義が行われており、その教学の名残があったことによるものであろう。

「幸魂教舎」は、後に「言揚学舎」と改め、撫山が病歿するまで約四十年間続いた。その間、撫山の学殖と人格とを慕って入門者が絶えず、門下生は北埼玉郡・南埼玉郡を中心に関東の各県にもおよび、その数は千数百人にのぼった。明治から大正にかけての、この地方の有力者の多くは、撫山の教えを受けた人々であった。

なお、撫山の子息たちは、いずれも学問で身を立てているが、六男田人の子、つまり撫山の孫にあたる人物に、作家中島敦がいる。「光と風と夢」で芥川賞候補となり、「名人伝」「山月記」「李陵」などの名作を残したが、三十四歳で夭逝した。

昭和五十九年三月三十日 真言宗豊山派 光明寺

久喜市教育委員会

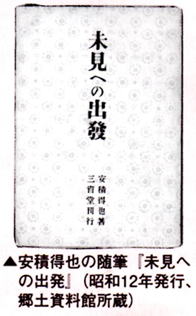

右の写真 郷土資料館でH23年10月15日~12月25日まで「中島撫山歿後100年展」が開かれています。中島撫山関連の貴重な資料が展示されています。

久喜市吉羽の千勝神社の幟旗

久喜市吉羽の千勝神社の幟旗明治廿六年第一月中島佐知麻呂拝書 の記載がある2012.1.1.撮影

御嶽神社

久喜の御嶽神社(おんたけ山)は当時全国的に盛んになった御嶽神社の信仰を地元の先達が本町千勝神社のところへ、明治二十年に祀られたのが初めです。

御祭神は、大己貴命(おおなむじのみこと)=大国主命(諸国を開拓した神)、国常立尊(くにとこたちのみこと)(天地創造の神)、少彦名命(すくなひこなのみこと)(医薬の神)

右の三神を総称して御嶽大神と呼ばれています。新二の御嶽山は明治二十七年、当地に祀られたものです。 記 新二商店会

山上に祀ってある石の文字は中島撫山記載のものということが最近「中島敦の会」で発見された。

久喜市江面付近を通過中、明倫館について記された看板を見つけた。

私立関係明倫館関係資料 指定年月日 昭和四十七年八月十七日

私立関係明倫館関係資料 指定年月日 昭和四十七年八月十七日所在地 久喜市江面二十九番

明倫館は中島端蔵(たんぞう)と宮内翁助(おうすけ)が時勢に鑑み地方の中堅となるべき青年を錬成すべく、江面の宝光院本堂を仮校舎に充て、明治二十六(1893)年埼玉県東部地方の青年有志を集めて授業を開始した中等教育機関であった。

中島端蔵は、亀田鵬斉の流れをくむ中島撫山の子であり、宮内翁助は撫山の門弟であった。

明倫館は初代館長に中島端蔵が就任し、修業年限は本科四年、研究科三年として定員一五〇名で発足した。

明治三十二年(1899)年、第二代館長に宮内翁助が就任した。ここで学則を改め、中学校程度の各種学校に変更し、普通科三年課程と実業科一年課程を併置した。そして明治三十六(1903)年には江面村下早見二七五番地に校舎を新築した。

宮内翁助は、埼玉県議会議員を七期、衆議院議員を三期歴任し、大正元(1912)年十二月没した。その後は、長男宮内純第三代館長に就任した。

宮内純は、江面村長を七期、久喜町長を一期務めた。また俳句の美濃派獅子門十三世を継ぎ、江面庵富宝と号した。さらに小野派一刀流の剣聖と言われた高野佐三郎の門弟で、十剣士の一人に数えられ、明倫館での指導にもこれを生かした。

明倫館は、大正年代から昭和初期に掛けて隆盛をきわめたが、その後の社会情勢の変化とともに、昭和十(1935)年4月その教育的使命に幕を閉じた

明治二十六年から四十三年間、宮内家は多くの私財をつぎこみ明倫館の運営にあたった。その間在籍者は四五〇〇名に達し、うち卒業生は五一八名に及んだ。この館で学んだ人は、各地域の政治・経済・教育等各分野において、大いに活躍しその成果は今日もなお高く評価されている。

ここに保存されているものは、地域教育の史料として当時のようすを知るうえで貴重なものである。

平成二十二年九月吉日 久喜市教育委員会

敦は、明治四二年(一九〇九)五月五日、母の実家があった東京市四谷区四谷箪笥町五九番地(現・東京都新宿区三栄町一〇番地五)で、父・田人(三五歳 明治七年五月五日生)、母・千代子(二四歳 明治十八年一一月二三日生)の長男として生まれた。

田人は、漢学者・中島慶太郎(号・撫山)の六男。明治三〇年に文部省教員検定試験の漢文科に合格し、翌年から教師になった。銚子中学校教諭であった明治四一年に岡崎チヨと結婚。チヨは、旗本出身で警察官をしていた岡崎勝太郎の一人娘で、小学校教員であったらしい。明治四三年四月、田人が奈良県立郡山中学校に転勤し、両親は別居、その後事実上離婚状態となる。翌年八月二六日、生母の許にあった幼い敦は、埼玉県久喜町の父の実家に引取られ、祖母・きくや伯母のふみ、うらたちに育てられることになった。

大正三年、父田人は母千代子と正式に離婚。紺野カツと結婚。四年、敦は学齢が近づいたので、郡山町の父母の許へ行く。

父の転任により、いくつかの小中学校を経て、昭和五年、東京帝国大学文学部国文科に入学する。

昭和六年、麻雀クラブで橋本タカと知り合い、大学卒業後に結婚。その前に長男恒が出生している。

昭和八年大学卒業後、祖父撫山「幸魂教舎」の門下生という縁で、横浜高等女学校の教諭となり、国語と英語を担当した。卒業のころから、喘息が始まっていた。

喘息の発作がひどくなり、昭和十六年三月、休職し、文部省の南洋庁国語編集書記としてパラオに着任。健康状態は悪いままで、昭和十七年三月帰京、八月辞表提出。十二月四日、世田谷の岡田病院で三十三歳の生涯を終えた。

中島敦の作品の中で「山月記」は、高等学校の国語の教科書のほとんどで採用されている。「山月記」は、中国・唐代の伝奇小説だが、この文体は、独特の和漢混交の口語文で、歯切れがよく、音感が素晴らしい。

久喜市中島敦の会では、毎年、「中島敦作品朗読会」を行っている。

(市民大学での講義「中島敦の会」中村満男氏のレジメ及び久喜市教育委員会「中島撫山関係調査報告書(Ⅰ)より)

中島敦の案内板の除幕式があるとの話を聞きつけ、四月十七日の朝、急きょ、久喜駅の西口に駆け付けた。

久喜市長、久喜市教育委員会、中島敦の会会員たち、中島敦ゆかりの人などが集まっていた。

そこで、披露されたのが左の案内板である。ここに次のように書かれていた。

久喜市ゆかりの作家 中島 敦

中島敦は、明治四十二年(一九〇九年)五月五日、東京四谷に生まれ、幼少時、この久喜の地に五年余り過ごしました。

多くの門人を育て当地の教育の基礎となった学塾・幸魂教舎(さきたま教舎とも訓む)を開いた漢学者の祖父・中島撫山や父・田人をはじめ中島家の家学・漢学と歴史の豊かな素養に支えられた敦の小説は、格調高く趣き深い文体を特徴としています。作品に「山月記」「弟子」「名人伝」「李陵」をはじめ「光と風と夢」「かめれおん日記」「斗南先生」などがあり、いずれもこの作家の幅広い学識が紡ぎ出したものです。

森鴎外の再来・第二の芥川龍之介と評されながら作家活動は短く、持病の喘息によって昭和十七年(一九四二年)十二月四日、三十三歳の短い生涯を終えました。

平成二十三年(二〇一一年)春 久喜・中島敦の会

久喜市教育委員会

「撫山先生終焉の地」碑と同じ敷地内に、左の「中島 敦 ゆかりの地」と書かれた柱が建てられていた。

連載 久喜歴史だより (第61回) 久喜市広報 平成28年11月1日号より

女子校、え? 「埼玉県立久喜高等学校」の校名

女子校、え? 「埼玉県立久喜高等学校」の校名

「女子校というと、校名に「女子」が入っていることが多いのですが、「埼玉県立久喜高等学校」には入っていません。なぜこのような校名になったのでしょうか。同校は、大正8年(1919)創立の「久喜町外十五か町村組合立久喜実科高等女学校」が格上げされるかたちで、大正10年(1921)に「埼玉県立久喜高等女学校」になったのが始まりです。県内の高等女学校としては、明治33年(1900)の浦和、明治44年(1911)の川越・熊谷に次いで4番目にあたる県立高等女学校でした。このような動きの背景には、明治政府による女子教育の奨励政策があり、特に明治32年(1899)に政府が策定した「高等女学校令」が大きく後押しをしました。この時の文部大臣樺山資紀は、高等女学校の性質を「優美さと気品」、「また穏やかで素直な心根と操を守りおしとやかさを培い」、「良妻賢母の素養を身につけるためにある」と説明しています。大正10年当時の東京日日新聞には、「久喜実科高女の昇格運動猛烈」や「県立高女は久喜町に」といった見出しで、このころ久喜と春日部とで競っていた県立高等女学校への昇格争いを報じています。結局、春日部に県立高等女学校ができたのは昭和5年(1930)のことでした。戦後の昭和23年(1948)に「埼玉県立久喜女子高等女学校」と改称しますが、昭和24年(1949)に男女共学の定時制が併設されると、現在の校名に変更されますそ。の後昭、和25年(1950)から全日制でも男女共学になりましたが、男子の志願者が減少したため、昭和32年度から全日制の男子募集枠がなくなりました。しかし、その後も定時制の男女共学は継続されたので、「埼玉県立久喜高等学校」の校名は変更されずに、現在も使用されているのです。

問合せ 文化財保護課文化財・歴史資料係(菖蒲総合支所内/内線372

連載久喜歴史だより(第78回)

未見の我 安積 得也

「明日」

「明日」

はきだめに えんど豆咲き 泥池から 蓮の花が育つ 人皆に 美しき種子あり 明日何が咲くか (『詩集一人のために』より)

安積得也の『詩集一人のために』は、昭和28年(1953)の出版以来、度々、重版され、現在でも多くの人々に読まれています。

得也は、明治33年(1900)東京の深川で生まれました。2歳の時に父を亡くし、6歳で桜 田村上川崎(現久喜市上川崎)の母の実家に移り住みました。桜田村で少年時代を過ごした得也は、桜田村尋常小学校(現桜田小学校)を卒業し、粕壁中学校(現春日部高等学校)、第一高等学校(現東京大学教養学部) を経て、東京帝国大学(現東京大学)法学部に進学しました。

大学卒業後は内務省に入省し、内務官僚として岡山県知事などの要職を歴任する一方で、詩人や社会評論家としても活躍しました。

得也の詩や随筆には、人間の可能性を信じ、人生は永遠の途中であるとする「未見の我」という考えが根底にあります。この「未見の我」という考えは、得也が中学1年生の時にカンニングの濡れ衣によって赤面恐怖症となり、悩みぬいた末に「自分の中にはまだ見ぬ自分がいる」と考え、自らの可能性を信じて心の支えとしたものです。

得也は、第一高等学校への進学を機みぬいた末に桜田村を離れますが、後に母校である桜田小学校をはじめ、江面第二小学校・菖蒲南中学校・鷲宮中学校の市内4校の校歌を作詞しています。

子どもたちの限りない可能性に期待する得也の歌詞は、今もなお子どもたちによって歌い継がれています。

問合せ 郷土資料館 電話57・1200

菊池菊城は、天明5年(1785)に武蔵国埼玉郡台村、現在の久喜市菖蒲町台に生まれました。幼い頃から学問好きで、20歳の時に江戸に出て儒学を学びました。学問を修めた後は、亡くなるまでの約50年間にわたり、現在の埼玉県、東京都、神奈川県、静岡県、山梨県、新潟県、富山県などを回り、人々に儒学を教えていきました。その教えを受けた人は、一説に2千人とも3千人とも言われています。

このように「遊歴(ゆうれき)の儒者」として知られる菊城ですが、「日本資本主義の父」と呼ばれる渋沢栄一との関係が特に知られています。栄一が幼い頃、菊城は現在の深谷市に私塾「本材精舎(ほんざいしょうじゃ)」を開きました。この塾は栄一の伯父にあたる渋沢宗助宅を使用したものです。後に栄一が師事する尾高惇忠(じゅんちゅう)は菊城の教えを受けていました。栄一自身は、安政元年(1854)頃に菊城の講義を3、4回聞いたことがあり、講義をよく解釈したので褒められた事を覚えている、と後年に語っています。

このように「遊歴(ゆうれき)の儒者」として知られる菊城ですが、「日本資本主義の父」と呼ばれる渋沢栄一との関係が特に知られています。栄一が幼い頃、菊城は現在の深谷市に私塾「本材精舎(ほんざいしょうじゃ)」を開きました。この塾は栄一の伯父にあたる渋沢宗助宅を使用したものです。後に栄一が師事する尾高惇忠(じゅんちゅう)は菊城の教えを受けていました。栄一自身は、安政元年(1854)頃に菊城の講義を3、4回聞いたことがあり、講義をよく解釈したので褒められた事を覚えている、と後年に語っています。

また、菊城は後に新選組の隊士となる人々とも関係があったと言われています。菊城は、嘉永4年(1851)から万延2年(1861)まで、現在の東京都町田市の小島家でたびたび講義を行っていました。同家の鹿之助は、後に新選組局長となる近藤勇と義兄弟の契りを結んでいたと言われており、近藤や土方歳三、沖田総司などが剣術稽古のため同家に出入りしていました。菊城と近藤達が同家に出入りしていた時期が重なることから、彼らが菊城の教えを受けていたとも考えられています。

歴史に名を残す人々にも教えていた菊城は、晩年を過ごしていた現在の神奈川県愛川町で約80年の生涯を閉じました。同地の勝楽寺には菊城の墓が残されています。

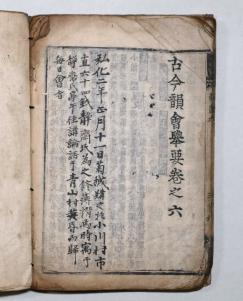

菊城が所有していた書籍(郷土資料館蔵)

久喜市ホームページ連載久喜歴史だより2021年6月29日より

新紙幣の肖像に内定し、大河ドラマでも注目を集めている埼玉県の偉人渋沢栄一は、現在の大企業に繋がる会社を多数設立したことから「日本資本主義の父」と呼ばれています。渋沢は、晩年に多数兼務していた会社の役員職を辞して実業界を引退しますが、引退後も多方面から渋沢を頼る声は絶えず、91歳で亡くなるまで社会のために働きました。そんな渋沢の晩年を支えたのが秘書の渡邊得男でした。

渡邊得男は上川崎村(現在の久喜市上川崎)の出身で、東京帝国大学を卒業後、渋沢栄一が頭取(とうどり)を務める第一銀行(現みずほ銀行)に入行し、第一銀行福岡支店の支配人にまで昇進しました。その頃、渋沢は実業界を引退し、自身の資産を運用して家族や親族に分配するための会社として渋沢同族株式会社を設立し、大正9年(1920)には渡邊を同会社の取締役に抜擢(ばってき)しました。このとき渋沢は80歳、渡邊は36歳でした。

大正12年(1923)の関東大震災のときには、政府からの依頼を受けた渋沢が民間の有志を集めて大震災善後会(だいしんさいぜんごかい)を結成し、救護・復興にあたりました。震災による損害があまりにも大きく、民間の火災保険では対応しきれないことが問題となった際、その対応について渋沢は渡邊にも意見を求めています。このことから、渡邊は会社経営だけでなく、社会事業でも渋沢を補佐していたことがわかります。

大正12年(1923)の関東大震災のときには、政府からの依頼を受けた渋沢が民間の有志を集めて大震災善後会(だいしんさいぜんごかい)を結成し、救護・復興にあたりました。震災による損害があまりにも大きく、民間の火災保険では対応しきれないことが問題となった際、その対応について渋沢は渡邊にも意見を求めています。このことから、渡邊は会社経営だけでなく、社会事業でも渋沢を補佐していたことがわかります。その後、渡邊は渋沢が昭和6年(1931)にその生涯を閉じるまで傍で支え続けました。渋沢に近しい人たちによって構成される竜門社(りゅうもんしゃ)(現在の渋沢栄一記念財団)が主催した渋沢の追悼会では、渡邊が代表して開会の辞を述べています。このことからも、渡邊が特に渋沢に近い立場にあったということが窺えます。

渡邊得男

久喜市ホームページ連載久喜歴史だより2021年6月29日より

小林(おばやし)の教育を支えた資産家 齋藤末吉(さいとうすえきち)

久喜市立小林(おばやし)小学校の近くにある石碑には、旧小林村(現在の久喜市菖蒲町小林)出身の齋藤末吉のことが記されています。末吉は明治18年(1885)に生まれました。幼少期は家庭の事情で学校に通うことができませんでしたが、その後上京して仕事をしながら夜間学校に通い、31歳の時に起業して資産家となりました。こうして築いた資産を基に、小林小学校の校舎改築や講堂建築に対し金銭的な支援をしています。

久喜市立小林(おばやし)小学校の近くにある石碑には、旧小林村(現在の久喜市菖蒲町小林)出身の齋藤末吉のことが記されています。末吉は明治18年(1885)に生まれました。幼少期は家庭の事情で学校に通うことができませんでしたが、その後上京して仕事をしながら夜間学校に通い、31歳の時に起業して資産家となりました。こうして築いた資産を基に、小林小学校の校舎改築や講堂建築に対し金銭的な支援をしています。

大正14年(1925)に息子の孝行(たかゆき)が病気で亡くなった際には、保険金の三千円を小林小学校などへ寄附しました。村ではこの寄附金を元手に基金を創り、亡くなった息子の名をとった「孝行会(こうこうかい)」が設立されました。孝行会の基金は村内の恵まれない児童への文具の支給などに使われたことから、末吉は、寄附金が有意義に使われ息子も喜んでいるだろうと感謝の気持ちを表しました。

また、末吉は、成田山新勝寺(しんしょうじ)にある成田山公園に「雄飛(ゆうひ)の滝」を製作・寄進しています。昭和3年(1928)9月の開瀑(かいばく)式には、小林村の児童など約70人が招待されました。招待された方によれば、早朝に桶川駅まで徒歩で歩き貸切電車に乗ったそうです。

こうした業績に村民が感謝し、昭和3年(1928)11月に、冒頭で紹介した石碑が建てられました。碑の上部に刻まれた「頌徳碑(しょうとくひ)」の文字は、渋沢栄一が書いたものです。この碑には、末吉の村への貢献と村民が末吉を慕う様子が記されていて、小林小学校や村の様子を伝える貴重な資料となっています。