観察地域の特性

埼玉県久喜市の西大輪、東大輪、八甫にかけて、主要地方道さいたま・栗橋線沿いの

鷲宮支所周辺

久喜市鷲宮支所周辺にはいくつかの公共施設があり、その周辺にさまざまの種類の樹木が植樹されています。

ハリエンジュ

マメ科ハリエンジュ属の高木、幹はほぼまっすぐ伸び樹高15m位になります。

クリ

落葉性高木で、古代から食料として植えられています。5月から6月に開花し、9月から10月ごろにイガで覆われたクリの実ができます。

ムクノキ

ムクノキはニレ科ムクノキ属の落葉高木で成長が比較的早く、高さ20m以上、幹周り4m以上になり、坂根が発達する場合もあります。樹皮は淡灰褐色で表面は平滑だが樹齢が増すにつれ、すじや割目が生じ、老木では樹皮が剥がれてきます。葉は互生し長さ4~10cmの卵形または狭卵形で緑は先端まで鋸歯があり、葉脈はくさび状、3行脈を持つ、葉の質は表面に細かい剛毛が生えており、紙やすりの様にざらついています。

エノキ

落葉高木で、枝が多く根元が数本に別れていることがあります。葉は長楕円形で先の方はギザギザしています。葉脈は左右非対称、果実は昆虫のえさになります。

シラカシ

シラカシは福島以南~九州の山地に生えるブナ科コナラ属の常緑高木で高さ20m、幹回り2.5mに達するものもあります。和名は白い材色からきたものと言われています。

関東地方でカシといえばシラカシのことをさすほど最もポピュラーな常緑広葉樹です。葉は皮針形から長楕円状の狭卵型まであり、長さ5~10cm先端は長く尖り、上半分の緑に数個の鋸歯があります。葉の色は光沢のある濃緑色、裏は灰緑色で葉は互生、雌雄同株で風媒花です。堅果(どんぐり)は開花の年10月に成熟する。

強靭性が要求される用途にはシラカシが最も良いとされ、鍬や鎌の柄として使われている。一般的な用途は建築材、器具材、楽器材、燃材、船舶材、機械材、などです。

アオギリ

八甫の森は平成25年久喜市自然環境保全地域の指定を受けました。面積は4220㎡あり、樹林は関東平野でみられる一般的なコナラ、ムクノキ、クヌギ、イヌシデ、等の落葉広葉樹とシラカシなどの常緑広葉樹で構成されています。久喜市の調査では植物188種のほか昆虫類、鳥類、ほ乳類、両生類も確認されています。また八甫の森は県道さいたま・栗橋線沿いの緑地の飛び地となっています。

クヌギ

葉は互生し緑に針状の鋸歯があり、樹皮は灰褐色でコルク層が発達し不規則に縦に深く裂ける。葉は細長く大きい、同じブナ科のアベマキ、クリとはよく似ておりそれぞれ鋸歯を持っているが、クリの鋸歯は先端まで葉緑素が達しているがクヌギの鋸歯は葉緑素が達していないため緑色をしていないことが識別のポイントです。

本種はコナラとともに雑木林を構成する代表種で、樹液は甘い香りを漂わせ、カブトムシやスズメバチなどがよく集まります。

シノダケ

稈(かん)が細く群生するタケササ類

ニセアカシア

ニセアカシア北米原産のマメ科ハリエンジュ属の落葉高木。和名はハリエンジュ

東側から見た八甫の森

みごとな屋敷林があった。

左側にヒマラヤスギがそびえている。

クワ

クワ(桑)は、クワ科クワ属の総称。カイコの餌として古来重要な作物であり、また果樹としても利用されます。

鷲宮砂丘と大輪の松原

文献によると、主要地方道さいたま・栗橋線沿いのうっそうとした森林が砂丘です。

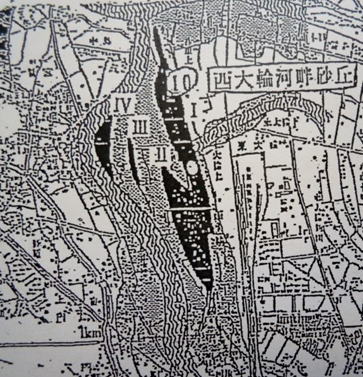

この砂丘は古利根川旧河道沿いに発達しています。全体としては北北西より南南東へ

と発達し・微高地は主に2条あり、一つは長さ1,000m幅200m高さ5m、もう一つは長さ700m幅250m高さ5mのものがあります。これらはその形状を構成している物質から三ケ月型砂丘と確認されています。これら、2条の他、その西方にも小規模の三日月型砂丘が確認されています。これらの砂丘上に東大輪浅間神社、酉大輪神社があります。砂丘が開発される昭和30年代まで砂丘の中にアカマツの林があり「大輸の松原」と呼ばれていたが、今はわずかなアカマツしか残っていません。

鷲宮砂丘(西大輪過半砂丘)

わが国でこれほどの大規模なのは旧利根川と木曽川の中流域にだけ存在

砂丘が内陸にある大変貴重な地形。加須市の志多見砂丘は2014年県の天然記念物に。木曽川の砂丘は国と県で緑地・三川公園など

2015.10観察会資料K.okunuki

旧利根川流域には羽生の新郷・岩瀬・砂山・須影・志多見から南は東越谷・松伏・大相模など23カ所の河畔砂丘があります。原型を残す所をぜひとも保存させたいですね!

キーワード北西季節風 乾燥 蛇行 広い河原 飛砂 左岸(上流から見て左側) 自然堤防 内陸河畔砂丘 浅

間・榛名噴火 浸食運搬堆積作用 自然林 開発 建設材

連載 久喜歴史だより

(第56回) 久喜市広報 平成28年6月1日号より

かつての利根川の流れをしめす 西大輪砂丘

河畔砂丘は、河原の砂が風によって巻き上げられ高く積みあがったものです。砂丘形成には、大量の砂を運ぶだけの大河川があり、乾燥した季節に一定方向の風が吹き続けるなど、いくつかの条件があります。国内では珍しい存在で、旧河道、木曽川、北上川など、太平洋側の大河川沿いにしか形成されていません。

市内の砂丘は、高柳、西大輪、青毛川の3か所で確認されています。羽生市から越谷市にかけての利根川の旧河道沿いに点々と分布しているものの一部です。利根川の旧河道は、かつて利根川が東京湾へと流れていたころの本流筋のの流れです。この流れに乗ってきた榛名山や浅間山の火山灰等によって砂丘は形成されています。春日部市内の砂丘では、発掘調査により平安時代から室町時代にかけての時期に形成されたことが明らかになっているので、市内の砂丘も同じ時期と考えられます。

市内3か所の砂丘のうち西大輪が最大で、時期の異なる砂丘列が南北に4列あります。特に規模の大きな東側の2列は長さが1㎞~1.6㎞もあります。

このうち保存状態のよい西大輪神社・雷電社境内が、「中川低地の河畔砂丘群西大輪砂丘」として、平成28年3月15日に埼玉県指定天然記念物となりました。

このうち保存状態のよい西大輪神社・雷電社境内が、「中川低地の河畔砂丘群西大輪砂丘」として、平成28年3月15日に埼玉県指定天然記念物となりました。

現地を訪れ、かつて利根川が流れていたころの風景を想像してみるのはかがですか。

問合せ 文化財保護課文化財・歴史資料係(菖蒲総合支所/内線371)

西大輪神社・雷電社

青面金剛神社

シュロの木

シュロは、元々、南方の自生種。ここに生えているのは、小鳥が種を運んできて育ったのではないか。

コナラ

ブナ科コナラ属の落葉高木、幹はほぼ直立し、樹形は不揃い、樹高は15m以上になります。分布は北海道から九州に生育し、低地から山地の雑木林を構成する代表的な木です。堅果は円柱状の長楕円形で細身で基部を椀型の殻斗が包みます。樹液にはカブトムシ、スズメバチなどが集まります。

浅間様

富士山に対する信仰の神社です。コノハヤサクヤヒメ(木花咲耶姫)を祀っています。

センダンの木

クスノキ

クスノキとはクスノキ科ニッケイ属の常緑高木で、しばしば鬱蒼とした大木になり、横広がりで、丸みがあり、凹凸のある巨大な樹冠をつくります。

樹皮は縦方向に短冊状に裂け、黄色味のある灰褐色であるが、毛木では黒味が増す。見分け方としては葉を揉んで匂いをかぐと樟脳の香りがします。

屋敷林

屋敷林は農家の屋敷内に作られた樹林で、多様な目的、用途を持ち、農家の生活、経済と密接な関係を持つものです。屋敷の外縁に沿って作られるものは主に境界を区分するとともに防風、防火、防砂などの防災効果を期待するもので、冬の季節風が強く吹く地方では防風効果が大きく、関東平野で多く見られる、ケヤキ、カシ類などからなる屋敷林はその1例です。これらの外縁の林の内側や屋敷内の一部にスギ、ヒノキ、ケヤキ、カシ類、ナラ類などが用材や燃料の採取を目的に植えられています。併せて、しばしば、竹林がタケノコや竹材の生産を目的として植えらています。

ハリエンジュ

シンジュ(神樹)

ニガキ科の落葉高木です。葉は長卵形の小葉からなります。夏、緑がかった白色の小花を多数つけます。中国の原産で、明治初期に渡来しました。庭木にも使われます。

クヌギ

トオネズミモチ

アカネ

ここも砂丘の森の一角です。

スダジイ

福島県以南の境地を好む。埼玉県内では中部から南部にかけて低地に多い。樹高15m位の常緑樹で、葉は黒緑色で光沢があり、裏面は茶褐色でネルのような密毛がある。陰樹であるが陽にも耐える水の好きな木である。防火・暴風・大気汚染に強いところが本多静六博士のお目にかない、明治神宮の森にも植えられた。また、その実は食べても美味しく、縄文人の好物でもあった。自然の蛋白質・炭水化物、ミネラルを多く含む実は現代人の健康食材としても役立つものである。

カバノキ科クマシデ属の落葉高木、東北地方南部から九州の雑木林などに普通に生える。樹皮は白黒のしま模様が目立つ、葉は互生し不規則な重鋸歯がある。果苞は葉状で片側のみ鋸歯がある、徒花序は前年枝から垂れ下がり、雌花序は本年枝につく。全体的にはアカシデでより大きく樹高は20mに達する