久喜市本町7-2-18

甘棠院スケッチ K.T氏提供

・甘棠院ー旧久喜市で一番高台、周辺に堀

・鎌倉幕府の組織

・家臣である上杉氏と確執ー足利成氏は鎌倉を離れ、古河に館を定め古河公方と称す

・古河公方二代目の足利政氏は息子高基と覇権を争う、家督を高基に譲り、古河に近い久喜に隠棲

・館は15世紀後半、太田壮の防備のために、地名のいわれの通り、最も小高い土地、旧久喜で一番高い

土地に足利政氏が築く。−堀の存在

・永正16年(1519)に、政氏は館内に甘棠院を建立ーこの地域で最も古い円覚寺系の臨済宗の寺院

・江戸時代には、鷲宮神社、慈恩寺、慈光寺などと同じく100石の寺領ー家臣約30軒が住む

・政氏のお墓、画像、文書等貴重な文化財が残されており、鷲宮神社にも政氏の文書がある

・「全国足利氏ゆかりの会」が20の市町によって組織されている

県指定文化財「足利政氏館跡及び墓」

館の指定範囲は、東西140m・南北250mに及び、北・西・南の三方に空堀が残ります。古河公方第2代の政氏は、子息の高基との対立に敗れて永正16年(1519)久喜に移り住み、館を寺院として永安山甘棠院と命名し、子(一節には弟)の貞厳昌永を開山としました。政氏の墓は五輪塔で甘棠院境内にあり「享禄四年(1531)七月十八日甘棠院殿吉山長公大禅定門」と刻まれています。

甘棠院所蔵の文化財

・国指定重要文化財(絵画)「紙本著色伝貞厳和尚像」

・国認定文化財「九曜菊散双雀鏡」

・国認定文化財「十三仏版木」

・県指定文化財「絹本着色足利政氏像」

久喜駅の西口から徒歩約15分のところに所在する「甘棠院」 は、鎌倉にある臨済宗円覚寺(りんざいしゅうえんがくじ)派の寺院です。

甘棠院の総門を入ると、中門前面から院の東西に100m、南北に250mの空堀がめぐらされ、北側には土塁(どるい)も築かれています。大正14年(1925)3月31日には「足利政氏館跡(あしかがまさうじやかたあと)及び墓」として埼玉県指定史跡となっています。

足利氏の父成氏(しげうじ)は、宝徳(ほうとく)元年(1449)に京都より招かれて鎌倉公方(くぼう)となりましたが、関東管領(かんとうかんれい)上杉氏と抗争ののち古河(茨城県古河市) に走って古河公方と称し、伊豆の堀越(ほりこし)公方(足利政知(まさとも))、関東管領の山内(やまのうち)上杉氏、扇谷(おうぎがやつ)上杉氏との勢力争いを続けました。鎌倉公方は、室町幕府の東国統治のための出先機関である鎌倉府の長で、関東管領は本来鎌倉公方を補佐する役です。

足利政氏は、父の死後、明応(めいおう)6年(1497)古河公方となりましたが、その後、政氏の子である高基(たかもと)・義明(よしあき)と不和となり、小山(栃木県小山市)に移り、さらにここ甘棠院に隠居したと伝えられます。

その後、永正(えいしょう)16年(1519)館を寺院として永安山甘棠院と称し、子(一説には弟)貞厳和尚を開山(かいざん)としました。

甘棠院の境内には「享禄四年七月十八日甘棠院殿吉山長公大禅定門」の銘を刻んだ足利政氏の五輪塔があります (享禄(きょうろく)4年は1531年)。

甘棠院には古河公方に関係した数多くの文化財が伝承されており、さいたま市にある県立歴史と民俗の博物館に寄託・寄贈されています。その中で次の文化財が指定文化財・認定重要美術品となっています。

国指定重重文化財

紙本著色伝貞厳和尚像(しほんちゃくしょくでんていがんおしょうぞう)

国認定重要美術品

十三仏版木(じゅうさんぶつはんぎ)

九曜菊散双雀鏡(くようぎくちらしそうじゃくきょう)

県指定有形文化財

絹本着色足利政氏像(けんぽんちゃくしょくあしかがまさうじぞう)

?糸威最上胴丸具足(はなだいとおどしもがみどうまるぐそく)

源氏車紋鞍(げんじぐるまもんくら)(付 障泥(あれり)・鐙(あぶみ)・轡(くつわ))

道憲作十文字鎗(どうけんさくじゅうもじやり)

久喜市広報2012年1月1日号 久喜歴史だより(第3回)より

「鷲宮町史 通史 上巻」(鷲宮町役場 昭和61年11月)では、甘棠院について次のように述べている。

久喜の甘棠院は、古河公方足利政氏の隠棲したところとしてよく知られている。しかし、厳密にいえば、甘棠院という寺に隠棲したのではない。甘棠院は政氏の死後、その菩提を弔うために彼の住んでいた居館内に建立された寺であった。つまり政氏は、永正15年(1518)に岩付から久喜に移った時、この地に久喜館と呼ぶべき居館を造り、そこで隠棲生活を送っていたのである。

久喜の甘棠院は、古河公方足利政氏の隠棲したところとしてよく知られている。しかし、厳密にいえば、甘棠院という寺に隠棲したのではない。甘棠院は政氏の死後、その菩提を弔うために彼の住んでいた居館内に建立された寺であった。つまり政氏は、永正15年(1518)に岩付から久喜に移った時、この地に久喜館と呼ぶべき居館を造り、そこで隠棲生活を送っていたのである。

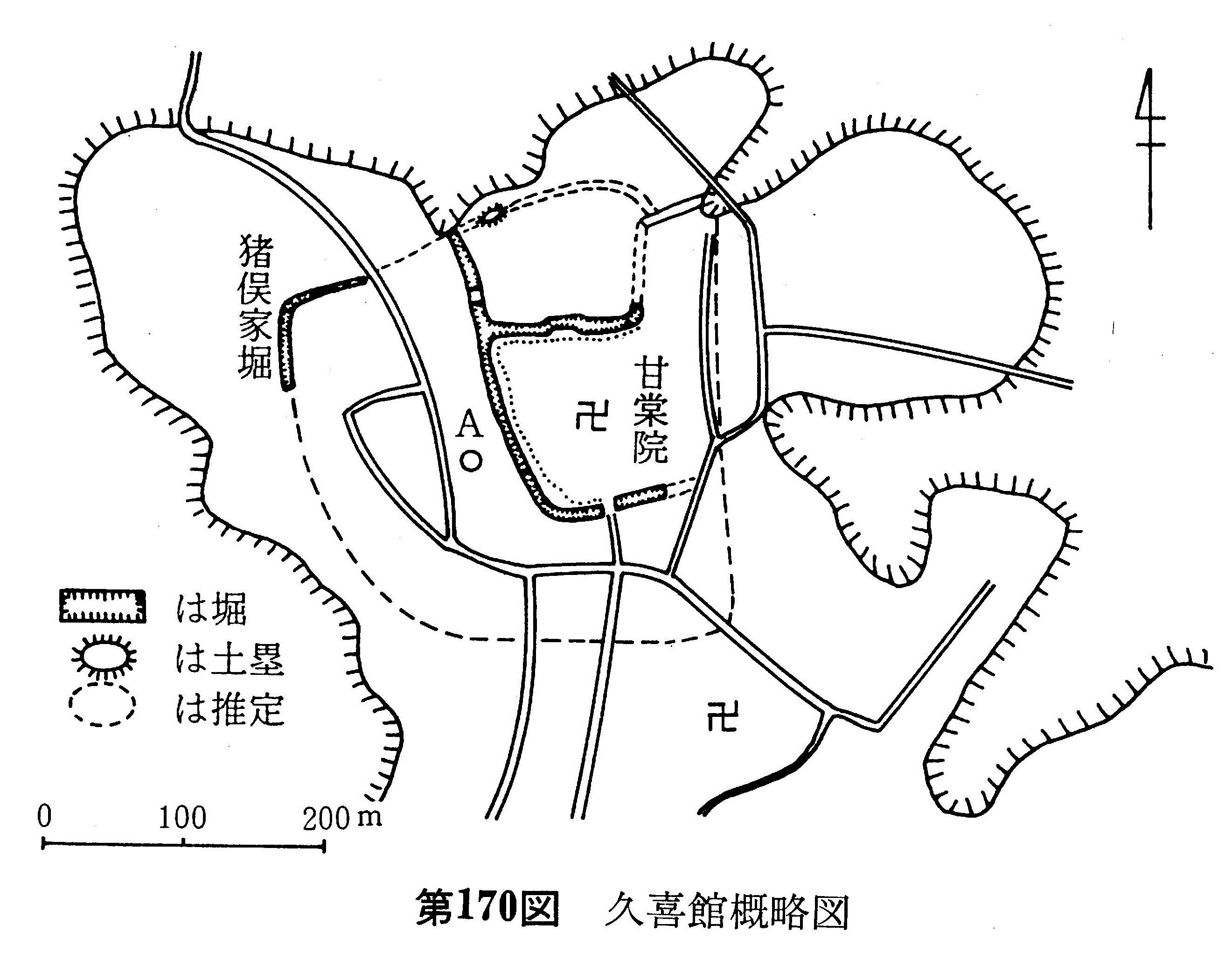

第170図は今日の久喜館一帯の概略を示したもので(新しい道は消去した)、これより甘棠院境内の北・西・南にはなお堀跡がはっきりと残っていることが確かめられる。境内東側の堀は道路や宅地で消滅しているが、その道路あたりがほぼ堀跡と推定されるので、久喜館の中心は東西約一四〇メートル、南北約一七〇メートルの大きさであった。今日の甘棠院正面入り口(南側)が大手であり、北側中央部の折りが入っている所の付近に木橋がかけられていたようである。甘棠院北側の堀は東西両側ともにさらに北にのびていて、台地の縁のところで東西に走る土塁に接続したものとみられる。このことから、久喜館は甘棠院境内だけの単核の方形館であったのではなく、その外側にかなりの広がりをもった外核を擁するものであったことがわかる。西側は猪俣家堀が外堀として用いられていたに相違ないから、第170図の点線のような範囲を久喜館のおおよその外郭線として描くことができる。昭和五十二年の甘棠院西遺跡の発掘調査によると、地点Aのあたりから久喜館に付属する二つの井戸と逆L字型の小さな堀が検出され、室町〜戦国期の内耳土器・かわらかけなどが紹介されている(山本良知・他『甘棠院西遺跡・荒鎌遺跡』)。

このように見ると、久喜館は、久喜台地の突端部の大半を占拠し、約四〇〇メートル四方にもおよぶ複核の居館であったことが明らかとなる。それは居館というよりは城に近い性格をもっており、かつての古河公方足利政氏の隠棲地にふさわしい規模であった。今日この近辺には、政氏に従って久喜に移ったという猪俣・岡安・宮本氏などの子孫がなお住み続けている(『甘棠院西遺跡・荒鎌遺跡』)。

では、政氏は永正十五年の久喜への引越しの時に、新たにこの久喜館を造成したのであろうか。この点興味深いのは、甘棠院にある約二〇基の板碑の存在である。この中には応安二年(一三六九)の銘をもつものなど、政氏以前のものが何基か含まれており、また、近くの光明寺には鎌倉期のものを含む一八基の板碑が残されている(『甘棠院西遺跡・荒鎌遺跡』)。これらのことから、久喜一帯にはかなり古くから領主が住んでいたことは明らかで、その領主の居館も存在していたことはまず間違いない。おそらく政氏は、その居館跡を再利用する形で拡張し、外郭をつけ加えて自分の居館としたのではなかろうか。

門の左側に、紹介用の立札がありました。

甘棠院 所在地 久喜市本町七−二−二八

甘棠院は、臨済宗円覚寺派に属する寺で、山号を永安山と称し、本尊は釈迦如来である。

古河公方足利成氏(しげうじ)の子政氏が永正十六年(一五一九)当所に移り住み館を寺とした。開山は政氏の子(一説には弟とも言う)の貞厳和尚である。天文十七年(一五四八)火災のため堂宇を焼失しているが、翌十八年再建され、天正十九年(一五九一)には、徳川家康より寺領百石の朱印地を賜っている。現在の寺域はおよそ七千五百メートルで、空堀がめぐらされ、土塁も一部残されている。

境内には足利政氏の墓があり、高さ百十三センチメートルの五輪塔には「享禄四年(一五三一)七月十八日甘棠院殿吉山道長禅定門」と刻まれており、館跡と共に県指定史跡になっている。

また、同寺には国指定重要文化財紙本着色伝貞厳和尚像がある。この画像には「月庵作源直朝」の落款があり、作者は戦国時代の幸手城主で、歌人でもあった一色直朝である。そのほか歴代住職の頂相(ちんそう)絹本着色足利政氏象、国認定重要美術品の十三仏版木と九曜菊散双雀鏡など貴重な文化財が所蔵されている。 昭和六十二年三月 埼玉県

久喜市

二番目の門

この門前の両側に空堀がある。

この門の横にも遺跡の説明があった。

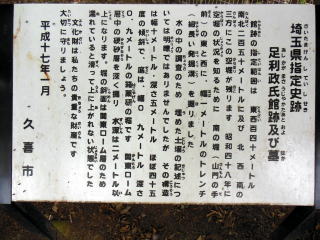

埼玉県指定史跡 足利政氏館跡及び墓

指定年月日 大正十四年三月三十一日

永安山甘棠院は、鎌倉にある臨済宗円覚寺派の寺院である。

甘棠院の総門を入ると、中門前面から寺院の西側及び北側に空堀がめぐらされ、北側には土塁も築かれている。

足利政氏の父成氏(しげうじ)は、文安四年(一四四七)信濃より帰り、鎌倉公方となったが、関東管領(かんれい)山内上杉氏と抗争ののち古河(茨城県古河市)に移って古河公方と称し、伊豆の堀越公方・山内上杉氏・扇谷(おおぎがやつ)上杉氏との勢力争いをつづけた(享徳の乱)。

足利政氏は、その後、子高基・義明と不和となり、永正九年(一五一二)に小山(栃木県小山市)に移り、同十五年頃、ここ甘棠院に隠居したと伝えられる。

境内には「享禄四年七月十八日甘棠院殿吉山道長大禅定門」の銘を刻んだ足利政氏の五輪塔がある。

しほんちゃくしょくでんていがんおしょうぞう

国指定重要文化財 紙本着色伝貞厳和尚像

じゅうさんぶつはんぎ

国指定重要美術品 十三仏版木

くようぎくちらしそうじゃくきょう

国指定重要美術品 九曜菊散双雀鏡

けんぽんちゃくしょくあしかがまさうじぞう

県指定有形文化財 絹本着色足利政氏象

はなだいとおどしもがみどうまるぐそく

県指定有形文化財 縹糸縅最上銅丸具足

げんじぐるまもんくら あおり あぶみ くつわ

県指定有形文化財 源氏車紋鞍(付 障泥・鐙・轡)

どうけんさくじゅうもんじやり

県指定有形文化財 道憲作十文字鑓

(右の文化財は、県立博物館に寄託・寄贈)

文化財は、私たちの祖先の生活のあとを知る大切な財産です。境内の土塁・空堀をこわさないようにしましょう。境内の建物・竹・木を大切にいたしましょう。

平成三年三月二十五日 埼玉県教育委員会

久喜市教育委員会

甘棠院

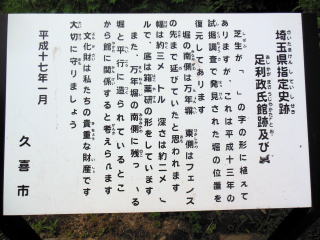

甘棠院裏手、乳児院そばに甘棠院史跡公園があります。

ここは、甘棠院を取り巻く堀跡の一部です。

埼玉県指定史跡 足利政氏館跡及び墓

館跡の指定範囲は 東西百四十メートル南北二百五十メートルに及び 北 西 南の三方にこの空堀が残ります。 昭和四十八年に空堀の状況を知るために 南の堀(山門の手前)の東と西に、幅一メートルのトレンチ(細長い発掘溝)を掘りました。水の中の調査のため 埋めた土壌の記述については明瞭ではありませんでしたが その構造は幅十メートル・深さ五メートル ほぼ四十五度の傾斜で、そこは、幅0.9メートル 深さ0.9メートルの箱薬研(はこやげん)の堀です。 関東ローム層中の硬砂層を深く掘り、水深は二メートル以上になります。堀の斜面は関東ローム層のため濡れていると滑って上に上がれない状態でした

文化財は私たちの貴重な財産です。大切に守りましょう。

平成十七年一月 久喜市